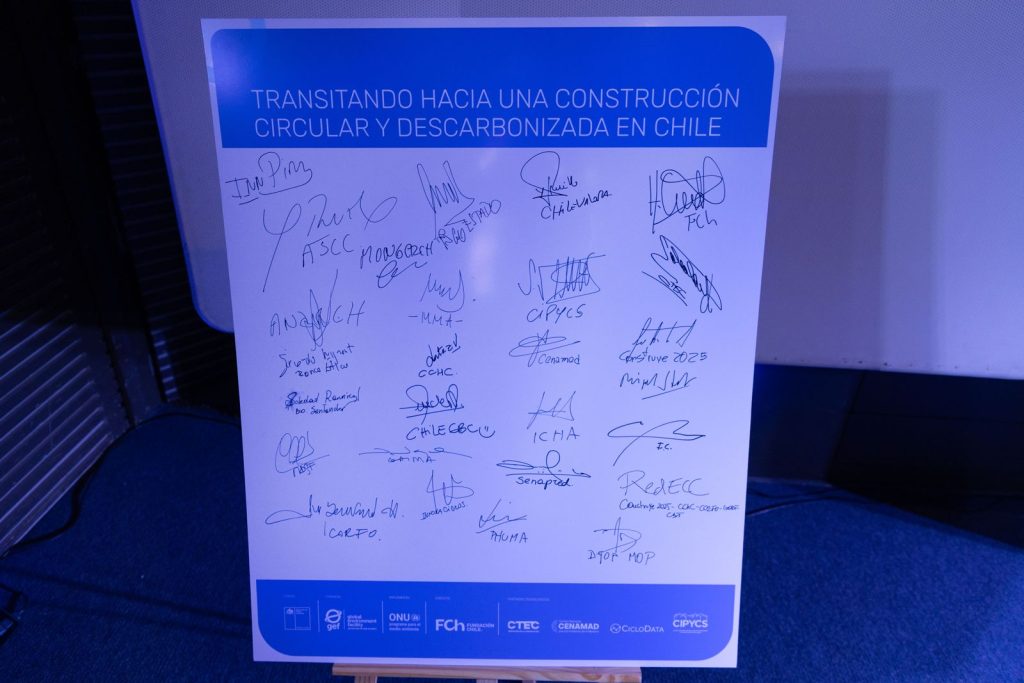

La iniciativa impulsada por Corfo desde 2015 mostró su impacto en cifras, avances normativos y articulación público-privada y académica, en una ceremonia que reunió a autoridades, gremios y actores clave del sector construcción.

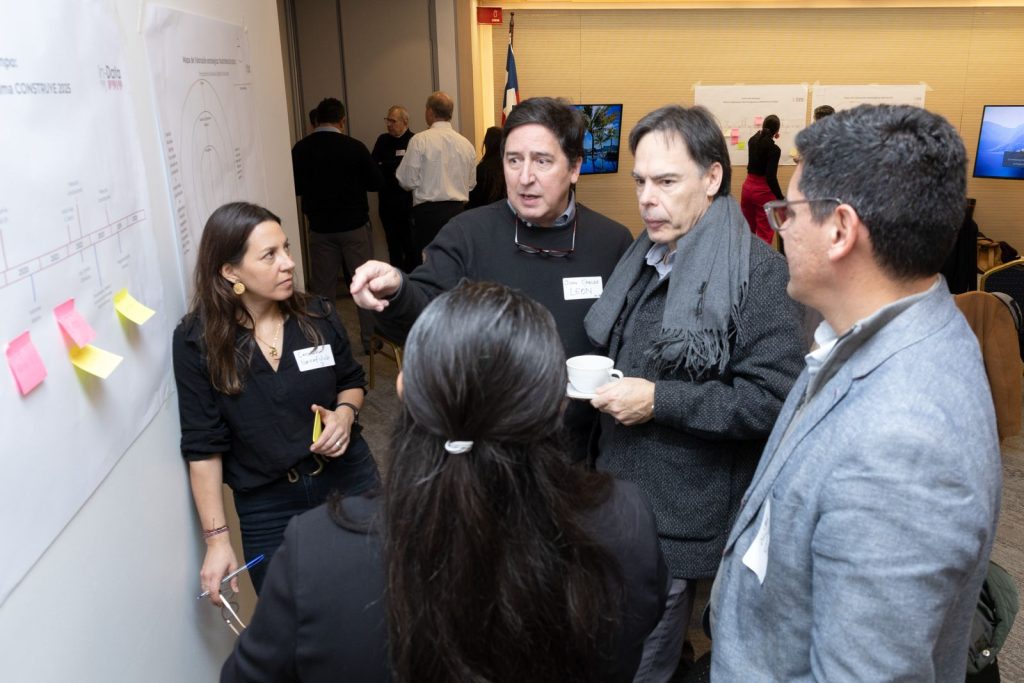

Con cifras contundentes, hitos concretos y una visión compartida de futuro, el programa Construye2025, impulsado por Corfo, celebró sus 10 años de existencia en una ceremonia realizada el pasado 22 de enero en la Casa de la Cultura Anáhuac del Parque Metropolitano. La actividad contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda; el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, y autoridades de diversas carteras ministeriales y organismos vinculados.

Durante el evento se hizo un balance de la gestión, que abarca tres gobiernos y en el que destacan, entre otros, los siguientes logros:

- Creación, en 2017, del Consejo de Construcción Industrializada CCI.

- Publicación, en 2019, del Estándar BIM, cuya adopción pasó del 22% al 46%.

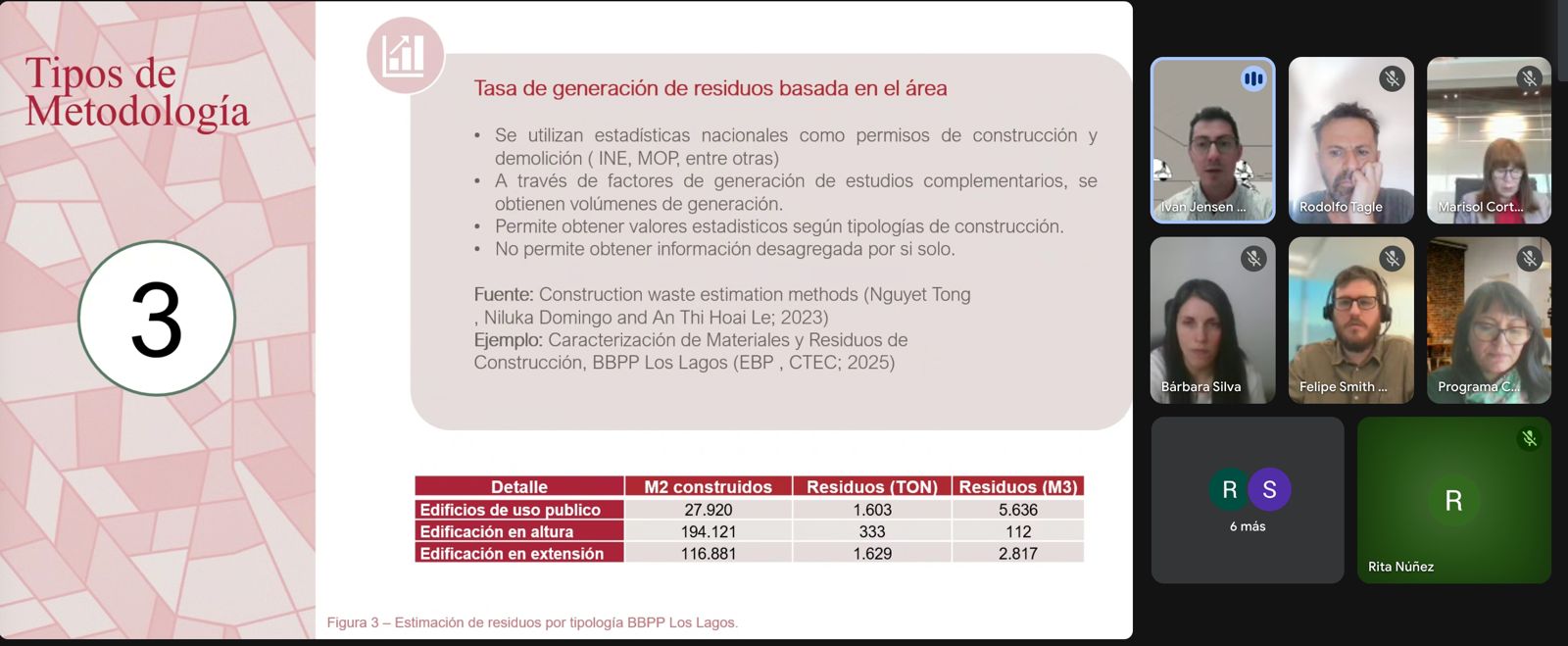

- Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.

- Implementación de cinco Acuerdos de Producción Limpia.

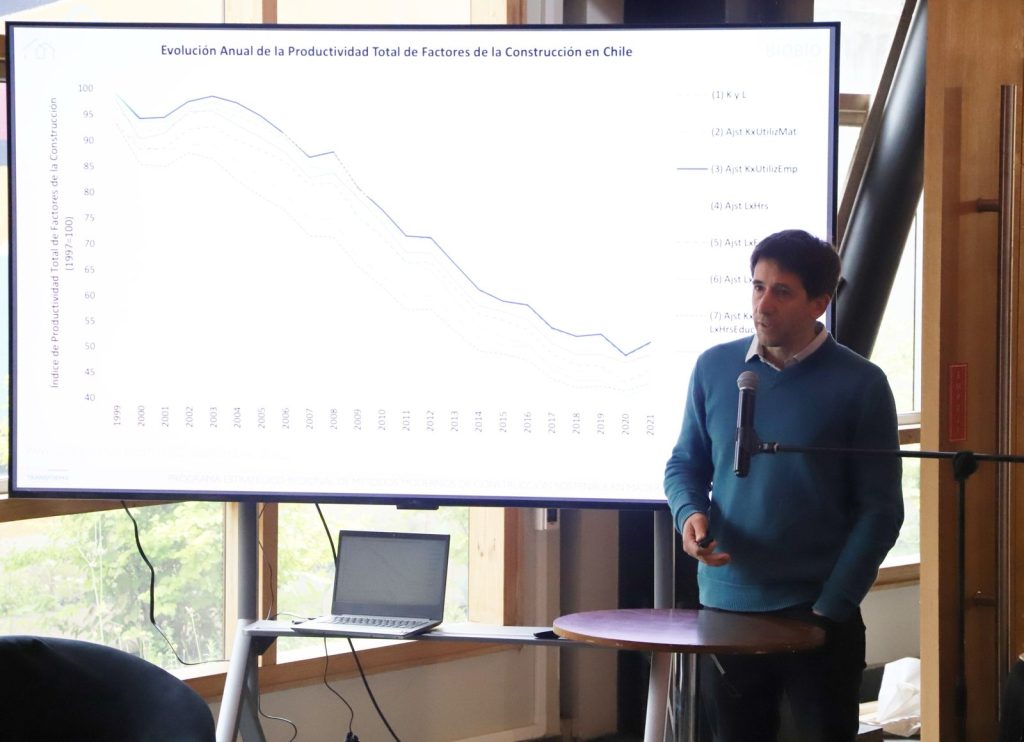

- Promoción del Índice de Productividad Laboral de la Construcción.

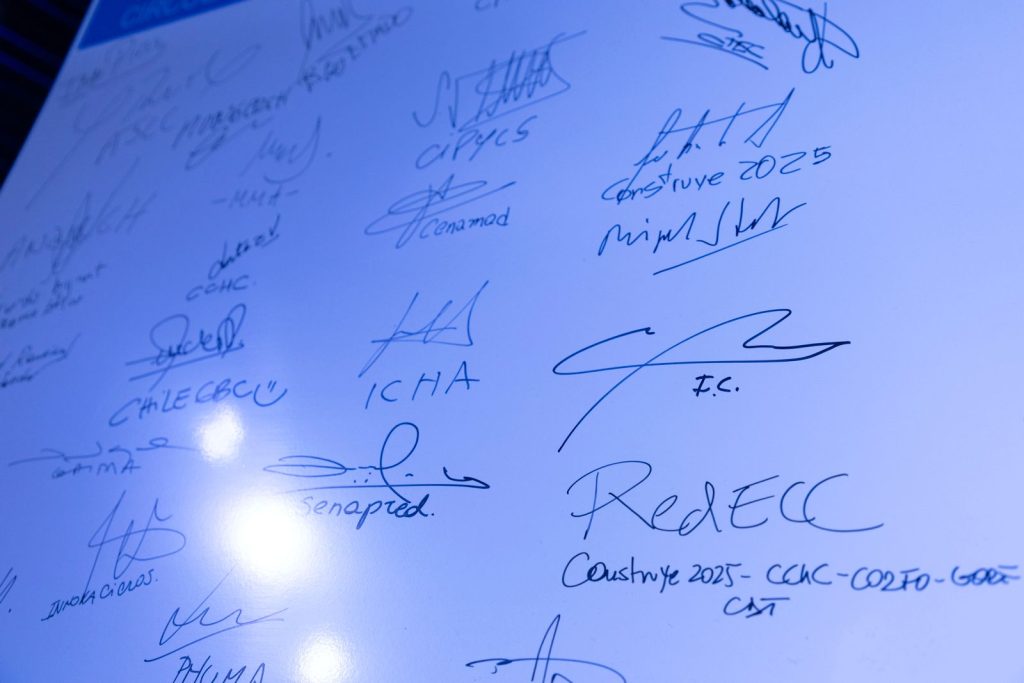

- Captación de $270.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del proyecto RED ECC.

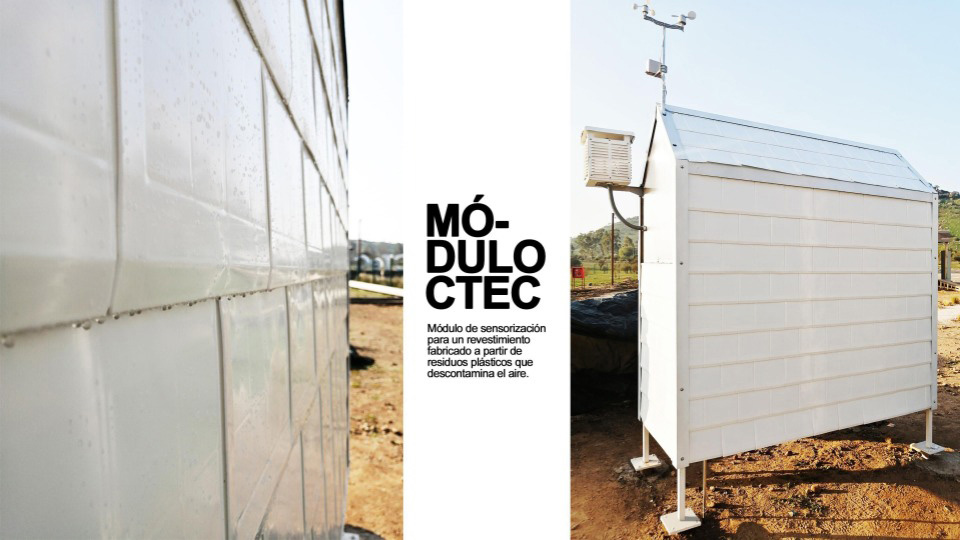

- Consolidación de dos centros tecnológicos de referencia, CTEC y Cipycs.

Calidad de vida de las familias

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, evocó la figura de su antecesor en el cargo, Eduardo Bitran, en los comienzos del proyecto, resaltando “la visión que hubo en ese tiempo en la autoridad pública, junto con el mundo privado, para instalar un espacio de coordinación y de trabajo conjunto”. En la ocasión, puntualizó que “se han invertido más de 2.400 millones de pesos solamente en el programa Construye2025 directamente, y más de 50.000 millones de pesos que se han apalancado, tanto en el mundo público como en el mundo privado en estos últimos años”.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda, comentó que “dentro de las muestras que comparamos, que eran peras con peras, en promedio, la productividad ha subido un 8%”. Además, llamó la atención sobre la diferencia significativa que se produce en “las empresas que adoptan las políticas o programas que hemos diseñado acá, como, por ejemplo, en los métodos modernos de construcción, donde no es un 8% de mejora, sino un 20%, o un poquito más”, respecto de las compañías que no han acogido esas orientaciones.

En tanto, el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, recordó que, hace 10 años, cuando este proyecto era apenas un plano del escritorio de Corfo, muchos se preguntaban si era posible sentar en una misma mesa al Estado, a las empresas y a la academia para pensar la construcción a largo plazo”. En esa línea, manifestó que “juntos hemos logrado consolidar este espacio que permite validar, priorizar y codiseñar instrumentos que hoy son fundamentales para Chile”, pues “de eso se trata nuestro trabajo: de que las familias chilenas tengan una mejor calidad de vida, mejores casas, mejores barrios, mejores ciudades. En definitiva, un mejor Chile tan querido por todos nosotros”.

Premios y recuerdos imborrables

Durante la velada, el aporte de los tres personeros fue distinguido con galardones, los que también fueron otorgados a los expresidentes de Construye2025 Pablo Ivelic y Carolina Garafulich; a Daniel Bifani, jefe de la División de Desarrollo Sostenible de la DGOP, en representación del Ministerio de Obras Públicas; a Macarena Ortiz, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y a Marcos Brito, exgerente de Construye2025 y actual director ejecutivo del Instituto de la Construcción.

Tras ello, los micrófonos fueron abiertos, a fin de que los diversos actores involucrados en esta década de historia hicieran de manera distendida su propio recuento en torno al camino andado y los objetivos conseguidos.

Marcos Brito, quien fuera gerente del programa por 10 años, relató que su primer día de trabajo en Construye2025, el 4 de septiembre de 2015, coincidió con su cumpleaños: “Fue un tremendo regalo, por supuesto, que siempre llevé con mucha pasión, con mucho cariño”.

Al recapitular los desafíos, comentó que “para nosotros uno de los desafíos más grandes aquí es la Cámara Chilena de la Construcción”, un “gremio enorme” al que hubo que decirle “miren lo que está pasando con los residuos, lo que está pasando con la productividad”. El cambio fue muy grande, indicó. “La Cámara de hoy día es mucho más moderna, dinámica, está involucrada en las temáticas. Yo creo que eso para nosotros ha sido un tremendo logro”, observó, concluyendo que por ello “estamos tremendamente orgullosos”.

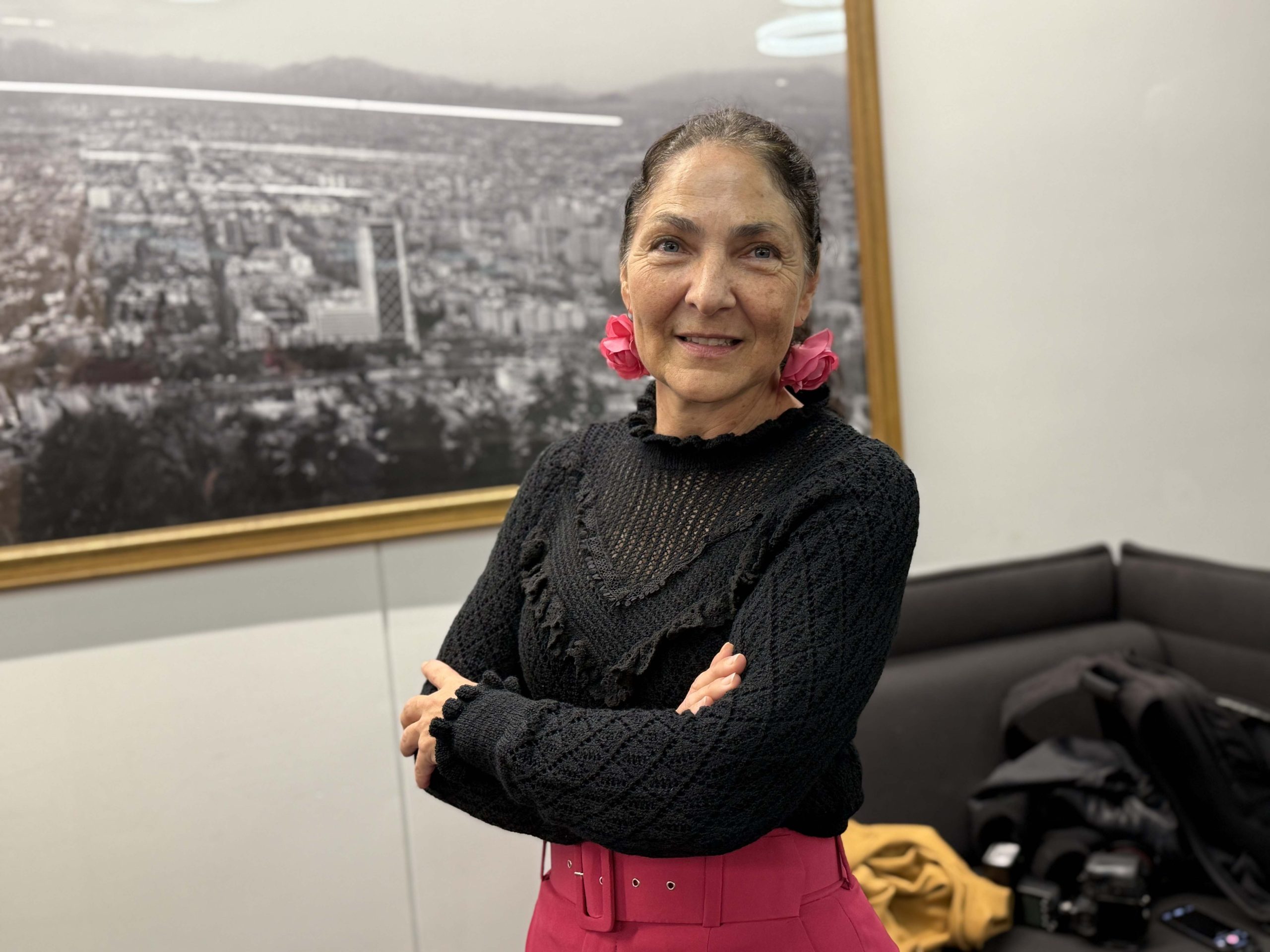

A su turno, Carolina Garafulich, gerenta general de PlanOK, se reconoció “impactada de lo que puede hacer un pequeño grupo de personas apostadas por algo”. Al referirse a la tarea puesta en marcha, recordó que “cada vez que nos juntábamos en un consejo, en un comité, donde fuera, nos dábamos cuenta de que no había mucho que consensuar porque más allá de dónde viniera cada persona, la visión que teníamos era similar y completa”. Añadió que todo ello pudo materializarse porque “hubo una motivación que fue mucho más allá de un rol”, y que dio lugar “a una organización tan generosa, que se dedicó a plantar semillas, a generar nuevas organizaciones, y al final son ellas las que toman vida y se multiplican”. De un proyecto así, sostuvo, “es imposible no enamorarse”.

Paola Molina, quien ha representado al Colegio de Arquitectos en diversas instancias, calificó a Construye2025 como “el gran faro que nos lleva hacia adelante, el camino que ha ido alimentando la visión de hacia dónde ir avanzando”. La profesional hizo hincapié en desafíos como la sostenibilidad, los más recientes instrumentos incorporados y el horizonte de la economía circular. “Si tenemos a las personas más sanas, con mejor calidad de vida, con mejor bienestar, salud y educación, de la parte laboral eso mejora también. Entonces, al final es economía para el país”, reflexionó.

En la oportunidad, asimismo, Enrique Loeser, presidente del Consejo de Construcción Industrializada, se refirió al proceso que ha implicado el programa en todos estos años. “Al comienzo había cosas ineficientes, y buscamos precisamente soluciones que incorporaran la eficiencia y la formación”, explicó el ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, quien puso énfasis al valorar la ruta recorrida “por Construye2025 durante tres gobiernos de distinta tendencia”.

Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad Articulación Sectorial en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, subrayó el papel estratégico que adquiere el quehacer colectivo en una instancia como esta, de cuya acción se mostró personalmente agradecida, a la vez que orgullosa, reconociendo la gestión de cada uno de los que han trabajado para hacer finalmente realidad la iniciativa. Y añadió que “cuando trabajamos colaborativamente se pueden producir cambios profundos, proyectar y plasmar de una manera distinta”.

Otros personeros que tomaron la palabra para compartir su experiencia dentro del programa fueron Pablo Ivelic, expresidente y CEO de Echeverría Izqquiero; Tatiana Martínez, Past President del CCI y gerenta general de Hormipret; Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, y Ricardo Flores, gerente de Desarrollo de IDIEM.

Por su parte, un emocionado Erwin Navarrete, gerente del programa, resaltó que “somos una familia, una tremenda familia que tiene mucho que entregar al país, a la sociedad. Todo lo construido sobre la faz de Chile lo hizo un constructor, un ingeniero o un arquitecto. Por ende, somos importantes para Chile, económicamente y también socialmente. Y eso lo tenemos que relevar. Ser una industria que se posicione a nivel nacional, y en estos próximos diez años también poder llegar a hacer algo muchísimo más grande junto con todos ustedes”.

Las sentidas palabras de quienes intervinieron en la ceremonia concitaron el entusiasta aplauso de los presentes, quienes luego del brindis ofrecido por el presidente, Francisco Costabal, compartieron un animado cóctel, fraternizando por los diez años de vida cumplidos por Construye2025.

Para más información sobre la memoria de los 10 años de Construye2025, visita el siguiente LINK.

Acceso a videos y documentos relacionados

Los videos de capacitación asincrónica, junto con el formato y documentos complementarios, se encuentran publicados en la página de la DITEC ubicada en

Acceso a videos y documentos relacionados

Los videos de capacitación asincrónica, junto con el formato y documentos complementarios, se encuentran publicados en la página de la DITEC ubicada en

La experta en sustentabilidad, Pía Wiche, fundadora y CEO de

La experta en sustentabilidad, Pía Wiche, fundadora y CEO de

Otros proyectos en esta categoría fueron la fachada ventilada en ladrillo cerámico del

Otros proyectos en esta categoría fueron la fachada ventilada en ladrillo cerámico del  Completaron esta categoría el Nuevo Puente Ferroviario sobre el río Biobío, presentado por Sergio Aguilar (GHD), donde se destacaron los aisladores sísmicos con núcleo de plomo y el trabajo colaborativo internacional, y el puente colgante de conducción de agua en Redway, California, expuesto por Juan Pablo Sanhueza y Francisco Valbuena (GHD), ejemplo de diseño no convencional con normas internacionales.

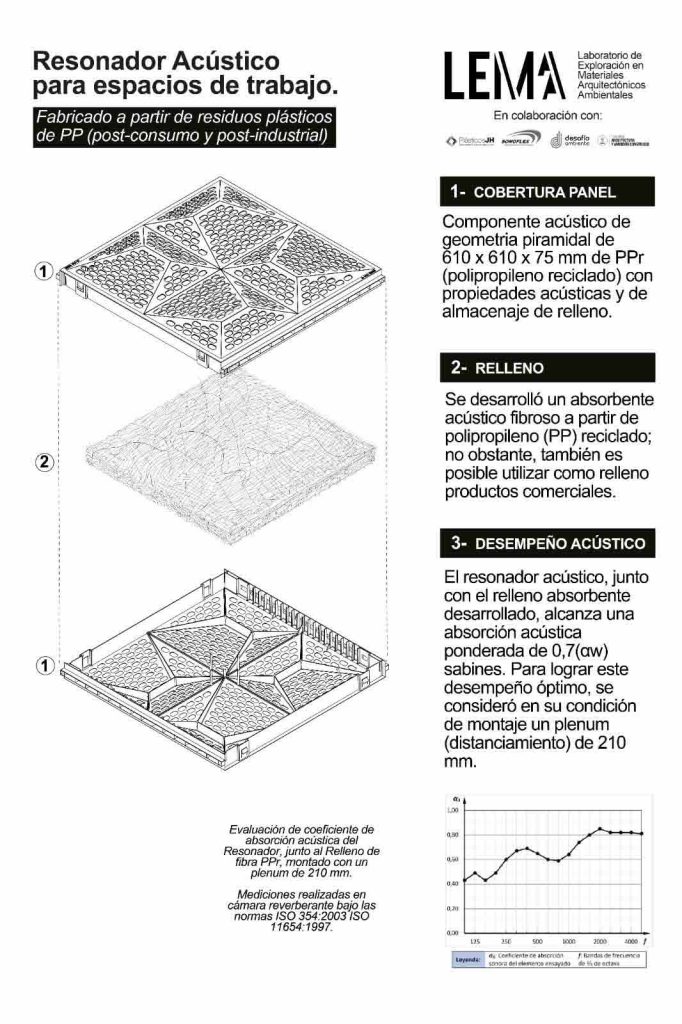

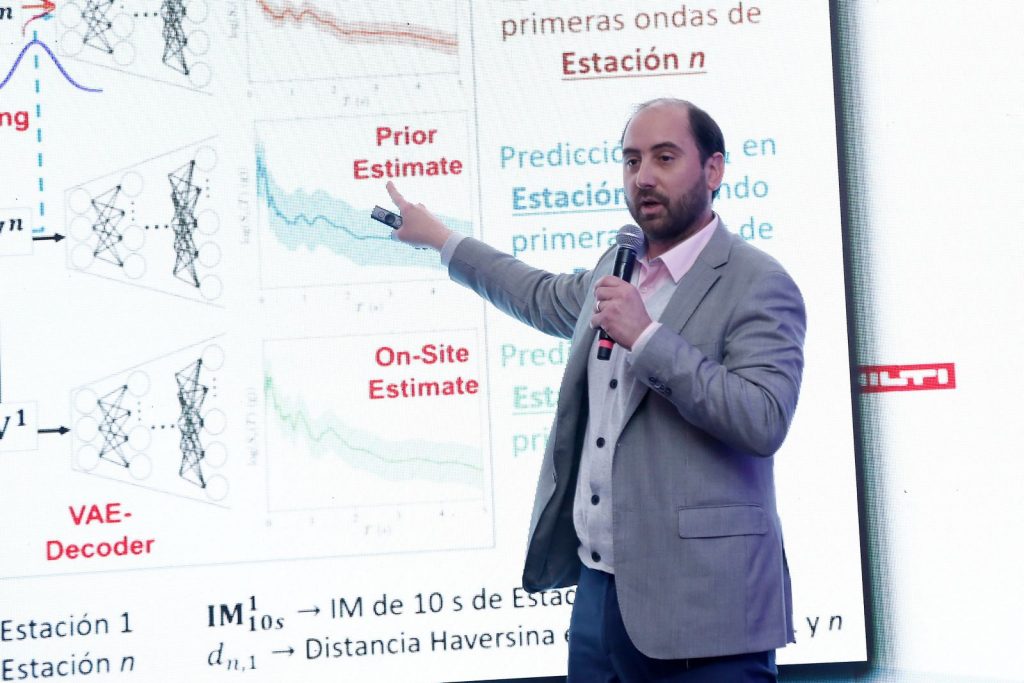

Categoría Academia: Innovación desde la investigación aplicada

Completaron esta categoría el Nuevo Puente Ferroviario sobre el río Biobío, presentado por Sergio Aguilar (GHD), donde se destacaron los aisladores sísmicos con núcleo de plomo y el trabajo colaborativo internacional, y el puente colgante de conducción de agua en Redway, California, expuesto por Juan Pablo Sanhueza y Francisco Valbuena (GHD), ejemplo de diseño no convencional con normas internacionales.

Categoría Academia: Innovación desde la investigación aplicada También se presentaron investigaciones como la del profesor Claudio Sepúlveda (

También se presentaron investigaciones como la del profesor Claudio Sepúlveda (

El informe propone tres ejes estratégicos para una inclusión sostenible:

El informe propone tres ejes estratégicos para una inclusión sostenible: