CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

Una década construyendo innovación

Por Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025

Este 2025 celebramos 10 años desde que comenzó a gestarse Construye2025 como un programa estratégico nacional con una misión clara: transformar el sector de la construcción en Chile hacia un modelo más productivo, sustentable y competitivo. Lo que comenzó como una hoja de ruta visionaria, impulsada por Corfo, hoy es una plataforma consolidada que articula a los principales actores públicos, privados y académicos del ecosistema. Y en estos años, si hay algo que ha sido transversal a todo nuestro trabajo, es la convicción de que la innovación no es opcional, es estructural.

Uno de nuestros principales avances ha sido instalar el concepto de innovación como eje productivo. Desde 2021, trabajamos sistemáticamente con empresas, gremios y startups para facilitar el acceso a instrumentos como la Ley de I+D, que permite deducción tributaria por actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. En 2024, dimos un paso clave con la creación del Comité Gestor de Innovación, que nos ha permitido activar alianzas, difundir casos exitosos y desarrollar herramientas prácticas como la Ficha de Orientación para la Ley de I+D, que lanzamos este año junto a Corfo, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro de Innovación UC.

Por otro lado, potenciar la relación entre startups con corporativos, participando en eventos como fue el Construye Lazos 2025, liderado por CTEC, donde empresas, startups y emprendedores se conectaron para intercambiar ideas, explorar nuevas oportunidades y fortalecer el ecosistema Contech, consolidándose como un espacio clave para la colaboración e impulso de soluciones disruptivas en el sector.

Nuestro enfoque ha sido siempre claro: la innovación no se trata de grandes laboratorios o tecnologías inalcanzables, sino de resolver problemas concretos del sector con soluciones creativas, sostenibles y escalables.

En estos diez años también hemos sido testigos de una evolución profunda en la digitalización del sector. La incorporación del Building Information Modeling (BIM) en proyectos públicos y privados ha dejado de ser promesa y se está convirtiendo en estándar. Desde Construye2025 impulsamos activamente la adopción de BIM desde sus primeras etapas, trabajando junto a la CChC, Planbim y el MOP. En 2024, consolidamos nuestra participación en la Aceleradora BIM, que entrega acompañamiento personalizado a empresas para incorporar esta metodología con enfoque en eficiencia, calidad y colaboración. Hoy en día nos enfocamos en identificar y documentar los casos de éxito de implementación de BIM en empresas chilenas, con el fin de visibilizar los beneficios de esta tecnología y fomentar su adopción en el sector.

Además, hemos promovido el uso estratégico de datos y tecnología en todo el ciclo de vida de los proyectos, desde el diseño hasta la operación, integrando herramientas como escáneres 3D, plataformas colaborativas y automatización de procesos. Lo que antes era visto como “tecnología para grandes”, hoy empieza a permear a la pyme, gracias a programas como los Programas de Absorción Tecnológica para la Innovación de Corfo, que articulamos en conjunto desde Construye2025.

La transformación digital no es un fin en sí mismo, sino una condición habilitante para una industria más inteligente, inclusiva y resiliente. Por eso, hemos apostado por crear una cultura digital que supere la barrera tecnológica y se enfoque en las personas. En cada capacitación, piloto o asesoría hemos buscado instalar nuevas capacidades, nuevas formas de trabajo, nuevas alianzas.

Hoy, a diez años de nuestro nacimiento, vemos con orgullo cómo muchos de los conceptos que impulsamos desde el inicio –como prefabricación, economía circular, trazabilidad o eficiencia energética– ya no son ajenos al lenguaje cotidiano del rubro.

Queda camino por recorrer, sí. Pero también hay una base sólida, una red de colaboración activa y una industria que, aunque desafiante, tiene la voluntad de cambiar.

Desde Construye2025, seguiremos impulsando la innovación con sentido, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo sostenible y trabajando para que construir con ciencia, datos e impacto no sea la excepción, sino la regla.

Diez años de transformación: el rol de la academia en una construcción más productiva y sustentable

Por Felipe Ossio, director Escuela de Construcción Civil UC

Hace una década, hablar de sostenibilidad, industrialización o economía circular en la construcción era incipiente. Hoy, estos conceptos se han instalado como ejes estratégicos que transforman no solo la forma en que construimos, sino también cómo formamos a quienes lideran esta industria. En este proceso, Construye2025 ha sido un catalizador clave, articulando una visión de largo plazo que une al sector público, privado y académico en torno a una meta común: una construcción más productiva, sustentable y centrada en el bienestar de las personas.

Desde la academia, hemos respondido a este llamado. En la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos reformulado nuestro plan de estudios para que nuestros egresados no solo sean líderes en gestión de proyectos, sino también agentes activos en los procesos de cambio que exige el sector. Nuestros estudiantes aprenden hoy sobre construcción circular, carbono incorporado, metodologías BIM, industrialización, gestión integrada de proyectos, liderazgo con propósito y ética profesional. Porque formar profesionales competentes ya no es suficiente: debemos formar ciudadanos comprometidos.

Pero la transformación no termina en el pregrado. La educación continua es hoy una herramienta estratégica para el desarrollo del capital humano en la industria. Las empresas enfrentan nuevos desafíos tecnológicos, regulatorios y ambientales que requieren profesionales actualizados, con competencias que van más allá de su formación inicial. La academia debe asumir un rol más activo en esta actualización permanente, abriendo espacios de formación flexibles, pertinentes y vinculados con la realidad del sector. Esa ha sido también nuestra apuesta desde DECON UC.

La colaboración intersectorial ha sido esencial. Gracias al trabajo conjunto con Corfo, ANID, ministerios sectoriales, la Cámara Chilena de la Construcción y actores sociales, hemos logrado identificar brechas, pilotar soluciones, y conectar nuestras capacidades con los desafíos del país. La academia ya no es solo observadora: participa activamente en la creación de políticas públicas, en el desarrollo de proyectos innovadores y en el fortalecimiento de una cultura de productividad y sostenibilidad.

En estos diez años, Construye2025 ha generado algo fundamental: un lenguaje común para transformar colectivamente. Y ese lenguaje ha permeado también nuestras aulas, laboratorios y programas. Hoy más que nunca, necesitamos fortalecer este ecosistema de colaboración. Porque formar profesionales competentes ya no basta. Debemos formar líderes comprometidos, capaces de construir un país más justo, más resiliente y más humano.

La transformación del sector construcción será necesariamente intersectorial, pero también será educativa. Y ahí, la academia tiene una responsabilidad ineludible: liderar el cambio desde la formación, la investigación y el vínculo con la sociedad.

Una década construyendo futuro: avances y desafíos en sustentabilidad y economía circular en la construcción

Por Alejandra Tapia Soto, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025

Hace una década, hablar de sustentabilidad en la construcción se enmarcaba para muchos, en temáticas como eficiencia energética y energías renovables. Hoy, existe una mirada más amplia e integral, y un llamado a la urgencia para establecer acciones ante el cambio climático y el agotamiento de los recursos. En estos 10 años, desde Construye2025 hemos trabajado para transformar esa visión en acciones concretas, catalizando cambios profundos en cómo planificamos, diseñamos, construimos, usamos y gestionamos nuestras edificaciones e infraestructuras, en todo su ciclo de vida.

En 2015 iniciamos un camino que parecía ambicioso: avanzar hacia una industria de la construcción más productiva, sustentable y competitiva. Desde entonces, hemos sido testigos —y protagonistas— de una evolución significativa que ha involucrado a todos los actores del ecosistema: sector público, empresas, academia, gremios y centros de investigación.

Uno de los hitos más relevantes fue la elaboración de la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035, fruto del trabajo colaborativo intersectorial, liderado por actores del sector público, orquestado por el programa, y con una importante participación del sector privado y la academia. Este instrumento pionero trazó un camino hacia la economía circular en la construcción y hoy también es un referente para América Latina y el Caribe.

Este documento no sólo nos ha orientado técnicamente, sino que ha sido clave para incidir en políticas públicas, el fomento a la innovación, las regulaciones, y a trabajar en colaboración con un horizonte en común. Tal vez ese ha sido mayor valor, y que a pesar de las diferencias, hemos sido capaces de avanzar por el bien común, hacia una construcción más sostenible, contribuyendo a un cambio de paradigma, de empresas centradas en la maximización de utilidades, a empresas que trabajan por un propósito que incorpora la sostenibilidad mediante la inclusión de aspectos ambientales y sociales en el corazón de su negocio.

Durante estos años, también hemos impulsado pilotos, estudios y herramientas que hoy son referentes para quienes quieren construir de manera distinta. Hemos acompañado procesos de innovación con enfoque sustentable, promoviendo el uso eficiente y responsable de los recursos, apoyando también la formación de trabajadores, técnicos y profesionales que entienden la construcción desde una lógica de ciclo de vida.

Pero nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración. La gobernanza público-privada de Construye2025 ha demostrado ser un modelo eficaz para articular voluntades, visiones y capacidades. Esta alianza ha sido fundamental para acelerar procesos, compartir aprendizajes y escalar buenas prácticas.

Sabemos que aún quedan desafíos importantes como incorporar en un sentido más amplio la sostenibilidad, apoyando a las empresas con los desafíos que existen en una sociedad compleja. Para eso, necesitamos seguir fortaleciendo estrategias, la política pública, la inversión y la formación técnica en todos los niveles.

El futuro de la construcción no se puede pensar sin sostenibilidad, sin las personas y su talento, ya que las personas son el alma de las entidades. Por eso, esta década ha sido solo el comienzo.

Finalmente, agradecemos a todos quienes han trabajado en forma colaborativa y que están convencidos de tomar esta oportunidad única de avanzar hacia un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas, al territorio y al planeta.

Mujeres en la construcción: Un camino de desafíos y logros en Chile

Por Gabriela González, gerente comercial de Idiem

Hasta los años 90, la presencia femenina en la construcción chilena era marginal, representando menos del 5% de la fuerza laboral del sector, principalmente en roles administrativos y de apoyo. La cultura organizacional y los estereotipos de género limitaban el acceso de las mujeres a posiciones operativas y técnicas.

A partir de la década del 2000, el panorama comenzó a cambiar. Programas de capacitación especializados, promovidos tanto por el gobierno como por el sector privado, impulsaron una mayor incorporación de mujeres en funciones técnicas. Para 2010, la cifra de participación femenina en el sector ya alcanzaba el 10%, con un mayor número de trabajadoras en áreas de supervisión y gestión de proyectos.

Hemos obtenido un crecimiento lento pero sostenido. Actualmente, según datos recientes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la participación femenina en el sector ronda el 17%, con un incremento importante en cargos operativos, aunque la mayor concentración sigue estando en funciones administrativas y de gestión.

Uno de los avances significativos en tema de equidad de género en nuestro país es la creciente presencia de mujeres en cargos directivos, lo que se espera siga en aumento dado el proyecto de Ley “Más Mujeres en Directorios”, iniciativa que busca elevar la participación femenina estableciendo una cuota máxima sugerida del 60% del sexo con mayor representación en las mesas directivas de las sociedades anónimas fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según el Ranking IMAD 2024 de la organización Mujeres Empresarias, que mide la participación de mujeres en la alta dirección en distintas industrias, la mayor participación femenina en alta dirección se encuentra en el sector salud, con un 42% de mujeres en la primera línea ejecutiva y un 33% en directorios. En contraste, el sector retail, consumo y alimentos ha mostrado avances en la última década, alcanzando un 26% de participación en la primera línea ejecutiva y un 25% en directorios. En el caso del sector construcción, según este ranking aún existen desafíos a superar en términos de equidad de género en sus niveles ejecutivos.

En gobiernos corporativos en el mundo de la construcción destacan algunos nombres como Andrea Repetto, directora en Echeverría Izquierdo, Patricia Nuñez, miembro del directorio en Salfacorp, Paola Assael en Ingevec y María Verónica Morales y Victoria Vásquez, ambas directoras en Sigdo Koppers. No obstante, la representación femenina en directorios en este sector ha aumentado lentamente, alcanzando un 15% en 2024, mientras que en la primera línea ejecutiva la cifra es de apenas un 18%. El estudio también revela que muchas empresas del sector continúan sin incorporar mujeres en sus directorios o en sus primeras líneas ejecutivas, lo que refleja barreras estructurales que aún deben ser superadas.

En el caso del sector minero, uno de los pilares de la economía chilena, está exigiendo una mayor participación femenina en su ecosistema de proveedores. Las empresas constructoras, de ingeniería, inspección y laboratorios de control de calidad, que somos proveedores clave en proyectos de construcción minera, nos enfrentamos al desafío de incorporar políticas de diversidad y equidad de género en nuestros equipos y procesos que nos permitan ser bien evaluados de acuerdo a las variables de valor social. En Idiem acabamos de obtener la certificación de la Norma NCh 3262 de “Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal”, que nos permite contar con un sistema de gestión formal que garantice la mejora continua de las condiciones que promueven la diversidad de género en nuestra Institución, respondiendo de manera efectiva a esas nuevas realidades en materia de equidad.

Para el futuro, se proyecta que, con el fortalecimiento de políticas inclusivas y programas de formación especializada, la participación femenina en la construcción podría superar el 20% en la próxima década. La industria no solo necesita más mujeres, sino que también debe reconocer que su aporte es clave para la innovación, la productividad y la sostenibilidad del sector. Con cada nuevo avance, Chile se acerca a un sector más equitativo, donde el talento y la capacidad de liderazgo no dependen del género, sino del compromiso y la excelencia profesional.

Prevenir es mejor que curar

Por Marianne Küpfer Cauty, vicepresidenta de AICE, Ingeniera civil estructural de la Universidad de Chile, socia directora de proyectos en Rene Lagos Engineers.

Los 15 años transcurridos desde el acontecimiento del terremoto del 27F nos invitan a recordar que nuestro país no está exento de volver a vivir un fenómeno como aquel, o de enfrentar eventos de similar impacto, que ponen a prueba la capacidad de prevenir, actuar y reparar.

Así como en el área de la salud la prevención ha pasado de ser un abordaje específico para una cierta enfermedad a ser un foco central en la organización de los sistemas de salud, con una visión más amplia, es importante observar los posibles eventos críticos para la ingeniería estructural desde todas sus dimensiones. Si bien se ha avanzado mucho en esta dirección en los últimos años, como Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, resulta interesante reflexionar acerca de dos aspectos que hemos estado observando con cierta preocupación.

Por una parte, los ingenieros estructurales tenemos la voluntad de poner todo nuestro conocimiento al servicio de la sociedad, buscando edificaciones, infraestructura e instalaciones más seguras y con un desempeño cada vez mejor, que nos permitan mantener el reconocimiento del resto del mundo hacia nuestra labor, tal como ocurrió para el 27F.

Pero vemos con pesar cómo el aumento de viviendas irregulares, sobre todo en campamentos, genera una exposición permanente a la amenaza de fenómenos naturales como inundaciones, derrumbes e incendios. Nada podremos hacer para evitar el impacto que pueda generar sobre sus ocupantes el deterioro, colapso o inhabitabilidad de sus hogares cuando ocurra un nuevo gran terremoto, lo que se vuelve más notorio con lo recientemente mencionado por el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, en relación con las más de “65% de probabilidades de que ocurra un sismo (de magnitud) 8 o superior en el año que viene”.

Por otra parte, el decaimiento sostenido de nuestra actividad en los últimos años ha implicado, entre otras cosas, un desincentivo para las nuevas generaciones de profesionales en especializarse en ingeniería estructural, afectando el natural recambio y el traspaso de conocimiento. Es ese traspaso, que se da únicamente en la práctica diaria de la profesión, el que nos ha permitido transferir la experiencia de nuestros grandes próceres de la ingeniería hasta hoy. Esa capacidad de tomar decisiones acertadas y muchas veces difíciles, de asumir responsabilidades significativas y muchas veces sin la justa retribución, sólo se forja a través de la motivación personal, del vibrar interior que se transmite de maestro a aprendiz, y que solo puede vivirse desde la propia patria.

Pero como en todo ámbito de la vida, siempre en la adversidad es posible encontrar una oportunidad. Por ello debemos permanecer atentos y con nuestro corazón abierto para percibir aquellos instantes en que a través de una conversación fraterna, de una acción oportuna o de la observación de nuestro entorno, podemos sutilmente entregar nuestro conocimiento y compartir nuestra experiencia profesional, enriqueciendo nuestra herencia de cultura sísmica, la que nos enorgullece como país y que hoy celebramos en esta nueva conmemoración del 27F.

Arquitectura y género: contribuyendo a una ciudad más inclusiva

Por Loreto Wahr Rivas, Directora Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas

En el contexto del Desarrollo Humano Sostenible que conforma la Agenda 2030, debemos y queremos avanzar en proveer arquitectura pública con altos estándares de sustentabilidad, participación ciudadana, enfoque de género, inclusión y seguridad. Entendemos que no son variables que se adicionan, sino que convergen en una perspectiva sobre cómo hacer nuestra gestión pública.

En ese escenario para poner en valor e implementar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, sobre “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, se reconocen los cambios y avances en temas de género en nuestra sociedad. Parte de estos son el aumento de las jefaturas de hogar femenina ascendiendo en casi la mitad; y el incremento en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, formal y/o informal. Si bien estos trabajos implican una mayor autonomía, son procesos de transformación que han mantenido las brechas de género. Por una parte, nuevos roles se han asumido por las mujeres, pero se adicionan a las responsabilidades domésticas y/o de cuidados. Esto se observa tanto en mujeres jóvenes, adultas y también en aquellas adultas mayores que se encuentran activas. Sin embargo, puede aumentar los niveles de rezago, pudiendo ser aún más si es que esas mujeres poseen alguna condición de discapacidad, de proveniencia migrante o de pueblos originarios, de identidad diversa o de ruralidad, entre otras discriminaciones.

Ante lo expuesto, existe convergencia que la planificación y diseño urbano, así como en la arquitectura pública, deben contribuir de forma cotidiana en la provisión de suficientes redes de apoyo para el cuidado y el trabajo doméstico en las diferentes escalas.

Es en esta línea desde la cual la Dirección de Arquitectura del MOP se ha propuesto contribuir en la materia, elaborando Guías orientadoras para el diseño en la edificación pública, en el año 2009 y en 2016. Actualmente estamos desarrollando un nuevo documento que actualiza las orientaciones de diseño que amplíen un enfoque de derechos, profundizando una perspectiva de género e interseccional en respuesta a las necesidades de mayor inclusión, igualdad y sustentabilidad.

Este nuevo documento, busca ser una oportunidad para avanzar en el diálogo, para comprender y acoger la diversidad desde una nueva mirada, que contribuya a una arquitectura acorde con los cambios y demandas actuales. Es así como se continúa avanzando en más y mejor acceso a servicios de salas cunas, jardines infantiles y establecimientos educacionales con jornada escolar presencial completa y en horarios no diferidos. Lo anterior, haciendo hincapié en que estos dispositivos espaciales diseñados para la corresponsabilidad y el cuidado deben adecuarse a las particularidades del territorio y a las necesidades propias de la comunidad local, en las cuales se aplique un enfoque de género pertinente, evitando caer en soluciones estándar.

La arquitectura y el diseño de la ciudad, en sus diversas formas y escalas, no son neutrales, sino que responden a un contexto histórico, social y político, por ello, cada vez se hace más necesario incorporar la perspectiva de género en la planificación y construcción de espacios urbanos.

A través de políticas públicas que se consoliden en una construcción de espacios y lugares con enfoque de género, el sector público puede incidir directamente en la creación de espacios más seguros, amables, accesibles y justos. La transformación de nuestras ciudades no es un proceso sencillo ni inmediato, pero es urgente y cada construcción y espacio que consolidamos es un paso decidido hacia mayores transformaciones. El rol del Estado es crucial en este camino, pues a través de la acción política y el compromiso con los derechos humanos, puede garantizar que las ciudades sean espacios donde todas las personas puedan vivir y desarrollarse con dignidad, seguridad y libertad.

Industria 4.0 en la construcción: el desafío ineludible para el futuro de Chile

Por Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025

La construcción en Chile enfrenta un cambio de paradigma impulsado por la adopción de tecnologías asociadas a la Industria 4.0. En este contexto, herramientas como la automatización, la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y el Building Information Modeling (BIM) no son solo complementos, sino pilares fundamentales que redefinirán la manera de concebir, planificar y ejecutar proyectos.

El impacto de la IA, por ejemplo, ya es evidente en varias industrias chilenas. En la construcción, promete optimizar desde el diseño de estructuras hasta la gestión de proyectos, introduciendo soluciones como modelos paramétricos más precisos, planificación automatizada y robots autónomos capaces de ejecutar tareas complejas en obra. Estos avances no solo incrementan la eficiencia y reducen costos, sino que también abren paso a un uso más racional de los recursos, un punto crítico para un país con desafíos en sostenibilidad y eficiencia energética.

En el corto plazo, se espera que la IA continúe su integración en áreas de la ingeniería como la minería, la construcción y la energía, donde su impacto ya es evidente. En particular, se prevé un crecimiento significativo en la adopción de sistemas de mantenimiento predictivo, optimización de procesos y análisis de datos en tiempo real. Esto contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y a reducir el impacto ambiental de diversas industrias, algo clave para el futuro de Chile en términos de sostenibilidad.

A mediano plazo, la IA podría transformar aún más las industrias chilenas con el desarrollo de tecnologías como el machine learning y los algoritmos de optimización avanzada, lo que podría resultar en la creación de nuevas soluciones para problemas complejos, como el cambio climático, la escasez de recursos naturales y la infraestructura obsoleta. Adicionalmente la IA permitirá a las empresas chilenas competir de manera más efectiva en el mercado global, abriendo puertas a la exportación de productos y servicios tecnológicos de alto valor añadido.

La integración de estas tecnologías también trae consigo la necesidad de una transformación cultural en el sector. Profesionales y técnicos deben adaptarse a un entorno donde las habilidades digitales son esenciales, y las universidades tienen el deber de actualizar sus mallas curriculares para incorporar temáticas como sustentabilidad, innovación y tecnologías digitales.

Sin embargo, este salto tecnológico no está exento de retos. La centralización de recursos en Santiago y la brecha en acceso a tecnologías avanzadas en regiones evidencian la necesidad de una estrategia descentralizada. Además, la industria enfrenta el desafío de integrar estas tecnologías sin comprometer la generación de empleo, fomentando la formación y la reubicación laboral hacia tareas de mayor valor agregado.

Chile se encuentra en un punto de inflexión. La adopción de la Industria 4.0 en la construcción no es solo una oportunidad para mejorar la productividad, sino un imperativo para mantenerse competitivo a nivel global y avanzar hacia una economía más sostenible e innovadora. El sector está llamado a liderar con visión y compromiso, construyendo no solo edificios, sino un futuro más próspero y equilibrado.

El futuro cercano será testigo de una integración más profunda de la inteligencia artificial en todos los niveles de la ingeniería, lo que permitirá no solo una mejora continua en la productividad y competitividad de las industrias chilenas, sino también un paso decisivo hacia una economía más tecnológica, innovadora y sostenible.

Industrialización de la construcción en Chile: hablemos en serio

Por Ricardo Flores, gerente de desarrollo de IDIEM

En octubre se realizó la feria Edifica 2024, que reveló una realidad que demanda atención urgente: la industrialización de la construcción en Chile requiere un cambio profundo en su estrategia. Durante los tres días que duró la feria, el espacio estuvo repleto de proveedores nacionales e internacionales, incluyendo empresas chinas que ofrecieron soluciones industrializadas. Sin embargo, en esencia, casi todas estas soluciones son muy similares. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente?

Es hora de dejar de competir y comenzar a dejar de lado las rivalidades. La industrialización y el uso de plataformas digitales en la construcción son negocios que dependen del volumen para sobrevivir. Para lograr eficiencia, las industrias requieren escala. Y hoy, el mercado de la edificación en Chile opera en uno de sus niveles más bajos, amenazando la viabilidad de muchas empresas.

Sin colaboración entre los actores nacionales, prefabricadores, industrializadores y empresas de aplicaciones digitales, nuestra industria está destinada al fracaso. La competencia real no está dentro de nuestras fronteras: la encontramos en los gigantes internacionales, que tienen la ventaja del volumen y la tecnología avanzada.

Un ejemplo claro es la inversión anunciada por Microsoft: 1,3 mil millones de dólares en investigación y desarrollo para los próximos tres años. ¿Cómo puede una empresa chilena competir contra algo así? Solo formando alianzas, fusiones o colaboraciones que nos permitan alcanzar la escala necesaria.

Existen muchos ejemplos de éxito en la unión empresarial. La marca de café colombiano Juan Valdez, que agrupa a miles de pequeños productores, supo competir globalmente al asociarse bajo una identidad común. Las cooperativas agrícolas y lecheras lo hicieron hace años en nuestro país, al igual que las ferreterías locales, que enfrentaron a gigantes internacionales como Home Depot al crear marcas unificadas como Construmart, MTS y Chilemat. Entendieron que el verdadero desafío no estaba en el competidor local, sino en los grandes actores globales, más eficientes y con acceso a tecnologías de punta.

Si no vemos pronto fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas, muchas empresas locales y sus ideas innovadoras desaparecerán. Necesitamos avanzar en la estandarización y en la trazabilidad de la información. Un sello país de construcción industrializada.

Para lograr eficiencia y escala, las soluciones de diferentes empresas deben integrarse y ensamblarse como piezas de LEGO. En Idiem, creemos en la colaboración y, con nuestros laboratorios y profesionales, podemos contribuir a la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares. Sin embargo, la alianza principal debe provenir de las propias industrias.

Mi invitación es a que la industria de la construcción en Chile tome una postura estratégica frente a la industrialización. Esto no se logrará con reuniones esporádicas entre amigos, sino con acciones concretas que emulen el éxito a través de la colaboración. La convicción y el alineamiento entre los actores importan más que la estrategia perfecta.

La Reglamentación Térmica 3.0: Transformando el diseño arquitectónico en Chile

Por María Blender, arquitecta consultora independiente

A partir del 28 de noviembre de 2025, entrará en vigor la tercera etapa de la Reglamentación Térmica (RT), con cambios significativos para el sector de la construcción. El 5 de octubre de ese mismo año comenzará a ser obligatoria la Calificación Energética (CEV) para los proyectos inmobiliarios de vivienda.

La Reglamentación Térmica aplicará a toda obra nueva de uso residencial, de educación y de salud, incluyendo los hoteles. El cambio más fuerte les tocará a los proyectos inmobiliarios que tendrán que aplicar la RT y la CEV.

La RT actual es un estándar netamente térmico que básicamente exige aislantes. La nueva RT es higrotérmica, ya que incluye diferentes exigencias que apuntan a evacuar el aire húmedo del interior y a impedir su ingreso a los elementos constructivos. De esta forma, responde al hecho de que no hay protección térmica sin protección de la humedad.

En la práctica, muchas soluciones constructivas que cumplen con la aislación térmica mínima, no cumplen con la exigencia muy estricta de prevenir el riesgo de condensación intersticial. Esto requiere una revisión de las soluciones habituales y el desarrollo de nuevas tipologías constructivas, aplicando la física de la construcción, específicamente el conocimiento del comportamiento del calor y de la humedad y la interacción entre ellos.

Dentro de la nueva RT, los requisitos a las ventanas residenciales son los más debatidos. La RT privilegia el acristalamiento orientado al norte, considerando la eficiencia energética en invierno, la protección solar en verano y la iluminación con luz natural. Como consecuencia, hay que repensar el diseño arquitectónico. Para lograr resultados óptimos, se requiere un cambio en el desarrollo de los proyectos: es oportuno realizar cálculos preliminares de las ventanas en la etapa conceptual.

Se sabe que, con el avance de un proyecto, la posibilidad de influir en él disminuye, y los cambios y las correcciones se complican y son cada vez más costosos. Por lo tanto, las decisiones importantes deben tomarse cuanto antes.

Es indispensable incluir la RT, y la CEV cuando corresponde, desde el inicio en el proceso de diseño: en la primera etapa se definen los objetivos y las prioridades, por ejemplo, la letra de eficiencia energética que se quiere lograr y a qué precio. En las siguientes etapas se procede con la evaluación de alternativas de diseño, avanzando en cada etapa con la escala de trabajo, desde el layout general, por la definición de la envolvente térmica hasta el detalle de los elementos.

La planificación integral se viene promocionando desde hace muchos años en relación con los complejos requisitos de los proyectos de construcción sostenible. Para las empresas, los nuevos instrumentos RT 3.0 y CEV obligatoria, podrían ser motivo para cambiar la dinámica de los proyectos, hacia procesos de diseño integrado, esto es interdisciplinario desde el inicio, y utilizando el modelado energético con la herramienta CEV. (Lamentablemente será necesario duplicar con los cálculos de la RT para ventanas, hasta el 28 de mayo 2027, cuando entrará en vigencia la posibilidad de acreditar la transmitancia térmica mediante la CEV.)

Cabe mencionar que, también en el caso de la RT 3.0, el cumplimiento de la normativa no garantiza automáticamente la calidad constructiva. Persisten desafíos como la protección del sobrecalentamiento veraniego que queda corta en la RT 3.0 y, por lo tanto, sigue en manos de los proyectistas la responsabilidad por construir hogares, escuelas y hospitales que se mantengan frescos en verano sin el uso del aire acondicionado.

La nueva normativa térmica y de eficiencia energética podrá dar lugar a una nueva arquitectura, cuya principal característica será su orientación al sol. Similar a lo que se conoce de la arquitectura solar pasiva y de los edificios “Passivhaus”, pero con un distintivo sello chileno. ¡Se vislumbran tiempos emocionantes para el diseño arquitectónico en Chile!

El rol de la arquitectura en la industrialización y la sustentabilidad

Por Pabla Ortúzar, vicepresidenta del Consejo de Construcción Industrializada y socia de Archiplan.

Mucho hemos escuchado hablar de los conceptos de industrialización y sustentabilidad ligadas a la construcción en el último tiempo. Pero, ¿cuál es el rol de los arquitectos y nuestro quehacer en estas materias?

Hay quienes dicen que los arquitectos somos como directores de orquesta, que no necesariamente sabemos tocar cada instrumento a la perfección, pero que tenemos que conocer sus virtudes, sus sonidos, y en qué momento ellos deben entrar a escena para poder completar una sinfonía. Tradicionalmente, los arquitectos desarrollamos un proyecto y llegado a un determinado nivel de avance, debemos compartirlo con el resto de las especialidades, para luego coordinarlas y conjugarlas, haciendo las modificaciones necesarias al proyecto para que éste tome en cuenta todos sus requerimientos.

¿Qué pasa, entonces, con un proyecto industrializado? Pues bien, debemos estar dispuestos y coordinarnos desde el comienzo con todos quienes en él participan, es decir, lo que llamamos una Integración Temprana. Aquí es fundamental conocer las condiciones del proveedor de soluciones industrializadas con quien sea que vayamos a trabajar. Y ello no sólo se limita a la solución en sí, un proyecto industrializado debe considerar variables de transporte y montaje en su diseño, debe coordinarse con la constructora y debe conocer las condiciones del terreno donde se emplazará. No debemos olvidar que el éxito o fracaso de un proyecto, más allá de la edificación en sí, tiene que ver en cómo la edificación se emplaza en terreno y cómo son las relaciones de ésta con el barrio y sus vecinos. Esto último es una materia fundamental que los arquitectos debemos considerar en todos nuestros proyectos.

Ciertamente un proyecto industrializado tiene ventajas de sustentabilidad frente a un proyecto tradicional. Son proyectos que generan menos residuos, al considerar que la obra se transforma en un montaje más que una construcción. Bien coordinados son proyectos cuyo tiempo de ejecución en terreno es más corto, ya que hay faenas en fábrica y en obra que se traslapan, y permiten manejar un mayor grado de certeza, lo que se traduce en ventajas económicas.

No se trata, entonces, de crear una sinfonía y luego enseñarla a la orquesta y ensayar en conjunto la pieza. Se trata de que la sinfonía la creemos en conjunto, ajustando desde el comienzo los tonos, los tiempos, los silencios y las notas, para que, de este modo, seamos más eficientes, más productivos, y logremos crear proyectos que enriquezcan el barrio donde se insertan y sean un aporte a quienes lo habitan y a sus vecinos, porque nunca debemos olvidar que nuestro trabajo se trata de mejorar la vida de las persona, los barrios y las ciudades.

Nuevos negocios sostenibles: El desafío para una construcción circular

Por Carolina Garafulich, presidenta de Construye2025.

Si bien en el mundo, nuestra industria contribuye al crecimiento económico y es un importante pilar de desarrollo, también es necesario asumir que como sector es uno de los grandes consumidores de materias primas, que genera una alta cantidad de residuos, así como entre 25% y 40% de las emisiones de carbono a nivel global, según datos de la Comisión Europea y el World Economic Forum.

En Chile, no estamos lejos de esta realidad: los residuos de la construcción y demolición (RCD) representan cerca de 34% de los residuos sólidos (Conama, 2010). Sin duda, estamos frente a una situación crítica, si consideramos que actualmente hay regiones de Chile que aún no cuentan con lugares autorizados de disposición de residuos sólidos asimilables, por lo que no hay cobertura nacional para su adecuada disposición ni tampoco inversiones proyectadas para resolver esta problemática o una institucionalidad a nivel nacional encargada de la gestión de los RCD.

Pese a que hemos avanzado desde el lanzamiento de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular 2035, realizado en 2021, todavía debemos avanzar en el uso eficiente de los recursos y la gestión sustentable de los residuos de construcción y demolición.

Es necesario entender que no es sostenible continuar bajo el mismo paradigma de la economía lineal en la fabricación de materiales, el proceso constructivo y su cadena de valor. Por el contrario, el camino a incorporar es el de un modelo circular, donde los recursos son reutilizados, pudiendo ser reintegrados al proceso.

Adoptar la economía circular en el diseño, procesos, sistemas y la cadena de suministros del sector, junto con la posibilidad de generar nuevos negocios a través de innovación y desarrollo tecnológico, permitirá mitigar los daños medioambientales generados por el sector. Ese es nuestro desafío crítico.

El emplazamiento de un nuevo edificio no es una hoja en blanco: la importancia de una auditoría previa a la demolición

Por Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025

Cuando un arquitecto comienza un nuevo proyecto, generalmente parte su diseño en un terreno despejado, una hoja en blanco. Al diseñar, piensa en la funcionalidad y el programa, en la forma que tendrá el nuevo edificio, en la tendencia arquitectónica, en los materiales, entre otros. No obstante, si se trata de un terreno urbano o rural, anteriormente, existió una construcción, un canal de regadío, árboles, e incluso vestigios de una cultura anterior.

Ante un contexto cada vez más complejo, con extensos plazos en la permisología, la presión de las comunidades, aspectos ambientales y escasez de recursos, el hacer las cosas siempre de la misma manera no está dando buenos resultados. Cada vez es más frecuente escuchar que un proyecto se paralizó porque encontraron un canal que lo atravesaba, hubo un hallazgo de vestigios arqueológicos, una fosa, un estanque de petróleo enterrado, residuos peligrosos y asbesto, entre otras tantas causas.

El no considerar las distintas variables que pueden afectar a una obra, podría ser un gran riesgo no solo para el cumplimiento de los plazos del proyecto, sino que podría impactar fuertemente en su presupuesto.

Por todo lo anterior, es necesario implementar herramientas que ayuden a prevenir riesgos y controlar los residuos generados en la etapa de la demolición, con el fin de facilitar su gestión y trazabilidad. Es así como nace la NCh3727 Gestión de residuos – Consideraciones para la gestión de residuos en obras de demolición y auditorías previas a obras de demolición.

Las auditorías previas a la demolición permiten planificar y ejecutar obras en un activo construido, considerando estrategias que ayuden a mantener el valor de los materiales y recursos por el mayor tiempo posible, reducir impactos en el medio ambiente y evitar el daño a la salud de las personas. La auditoría consiste en levantar una serie de antecedentes, planificar las obras para recuperar la mayor cantidad de materiales posibles y realizar una adecuada gestión de residuos, lo cual involucra revisar la documentación del activo a demoler, realizar un estudio en terreno, elaborar un inventario y diagnóstico, establecer recomendaciones para la elaboración de un plan de gestión y un informe, el cual servirá para licitar las obras y contar con un presupuesto más detallado, realizar la gestión adecuada de residuos peligrosos, tratar de recuperar la mayor cantidad de materiales para su reutilización y reciclaje.

Las auditorías previas y una adecuada planificación de la demolición, considerando un manejo segregado de los residuos, nos permite un mejor aprovechamiento de los materiales y reducir riesgos en cuanto a aumentos de plazos y costos de las obras.

Nuevos desafíos para la industria de la construcción

Por Verónica Latorre, líder de Desarrollo Técnico, CDT y coordinadora técnica de Edificación, CChC.

En el dinámico mundo de la construcción, enfrentamos constantes cambios que nos obligan a evolucionar y adaptarnos. Dos de los aspectos más relevantes que he identificado en torno a los desafíos que conllevan estos cambios, son la multidisciplinariedad y la ejecución. Estos aspectos no solo afectan la calidad de los proyectos y el desempeño de esas construcciones, sino que -finalmente- la experiencia que tendremos como usuarios de dichos espacios.

La Reglamentación Térmica (Art. 4.1.10 OGUC) recientemente publicada en el Diario Oficial, que entra en vigencia a fines del año próximo, nos desafía particularmente en esos dos aspectos. Dada sus características, estas modificaciones nos afectan a todos quienes nos desempeñamos en esta industria, de una u otra forma.

Luego de su publicación, en la Cámara Chilena de la Construcción, CChC, hemos tomado este desafío conformando una mesa de trabajo que convoca a socios de todo el territorio nacional y de todos los ámbitos. Este foro no solo permite la colaboración entre diferentes expertos, sino que también facilita el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Este enfoque colaborativo ha sido invaluable, ya que nos ha permitido aprender unos de otros. Además, dentro del trabajo que estamos desarrollando, hemos podido conocer la experiencia de quienes ya han aplicado estos estándares -por ejemplo a través de los Planes de Descontaminación Atmosférica- e integrando todas las miradas, lo que a su vez se ha plasmado en un análisis detallado y en profundidad de cómo esta reglamentación impactará en nuestras edificaciones. Al mismo tiempo, hemos podido identificar aquellas temáticas en las que creemos que sería beneficioso para la industria contar con mayores antecedentes.

Otro gran desafío que hemos identificado es la correcta ejecución. Un proyecto puede tener un diseño excepcional, estar respaldado por la mejor tecnología y contar -con esta nueva reglamentación térmica- con los más altos estándares; sin embargo, si la ejecución no es la adecuada, todo el esfuerzo previo puede quedar en nada. Esto se pone de manifiesto especialmente cuando comenzamos a incorporar el desempeño de la edificación, como es el caso de las infiltraciones.

Es nuestra responsabilidad, como profesionales del sector, asumir los desafíos, aprovechar estas oportunidades y seguir innovando para construir un futuro mejor para todos.

Actualización de la Ordenanza y CES

Por Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable CES

Luego de la alegría por la recientemente actualización del artículo 4.1.10 de la Reglamentación Térmica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), es necesario dimensionar los puntos que requerirán ajustes a los requerimientos de CES.

Evidentemente que el foco principal de la actualización es viviendas, pero también se incorporan requisitos para edificios de uso Educación, Salud y Hoteles. Muchos de los proyectos en los que ya se ha convertido en un estándar incorporar CES, como Jardines Infantiles, Escuelas, Colegios, Liceos y Edificios Educación Superior en el caso de uso educación, y Centros médicos, CESFAM, Hospitales y Clínicas, para uso salud.

Dentro de los puntos que será necesario profundizar el análisis, en atención a posibles modificaciones que necesiten los requerimientos CES, se encuentran:

- Sincronía entre la zonificación térmica y zonificación climática, ambas de la NCh1079.

- Requerimientos para envolvente térmica mínimos y su relación con el caso de referencia de CES.

- Requerimientos de infiltración de aire.

En general, hay una correlación bastante buena entre las zonas térmicas y climáticas, con excepción de algunas zonas pobladas, relevantes pero puntuales, como por ejemplo La Serena- Coquimbo. Será necesario evaluar los ajustes que requiere CES para abordar adecuadamente estas diferencias.

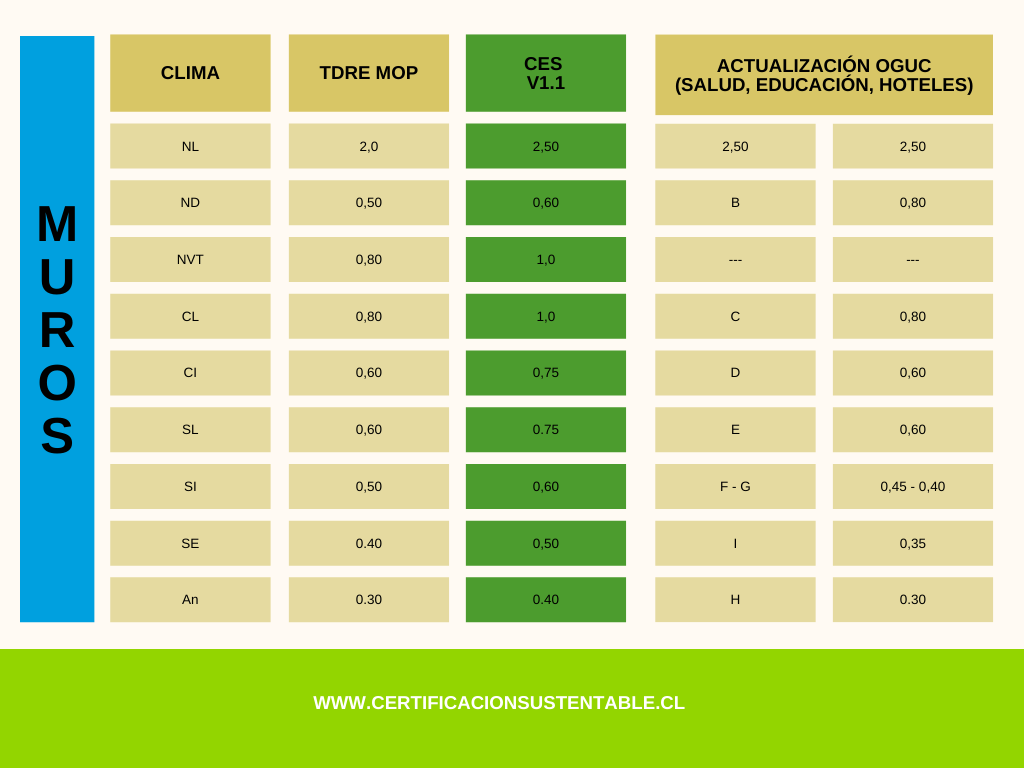

Respecto al segundo punto, envolvente térmica, la actualización de la versión CES Edificios de Uso público v1.1 incluyó, entre varios aspectos, un ajuste en los estándares mínimos para el caso de referencia. Debido a que nuestra actualización se produjo hace casi dos años, sin tener completamente a la vista los nuevos requisitos del 4.1.10 de la OGUC, los requerimientos asociados de la v1.1 se encuentran en el mismo orden de magnitud, pero en algunas zonas presentan leves diferencias.

Un ejemplo es lo que se muestra en la siguiente tabla, que para el caso de muros presenta algunas diferencias en todas las zonas climáticas (respecto de las térmicas de la OGUC):

En el último punto, infiltración de aire, el esquema de certificación CES ha abordado hasta el momento el tema como requerimiento voluntario, con el ensayo de infiltración de aire (blower door test). Con la actualización del 4.1.10 de la OGUC el escenario cambia, ya que se vuelve una exigencia reglamentaria realizar la prueba y, por lo tanto, debería pasar a ser un requerimiento obligatorio en CES, dejando espacio para el requerimiento voluntario cumplimientos por sobre el mínimo.

Todos estos temas los comenzaremos a revisar en un Comité Técnico especifico al que pronto convocaremos, pero siempre es una buena noticia tener que ajustar los requerimientos voluntarios porque los mínimos reglamentarios avanzan, es el espíritu de la certificaciones y su relación con los reglamentos.

Energy House 2.0: un modelo a imitar en Chile

Por Christian Cancino, coordinador de Capacidades Tecnológicas de Construye2025.

El equipo ganador del Concurso Desafío NetZero 2030, junto a representantes de Construye2025, el Colegio de Arquitectos y la Universidad de Nottingham, tuvo el privilegio de visitar el pasado mes de mayo el Energy House 2.0 en la ciudad de Manchester, Reino Unido.

Esta visita, guiada por Richard Halderthay, director de Brand Digital and Communications de la empresa Saint-Gobain, y Mike Brown, Director/Strategic Partners de la Universidad de Salford, permitió a la delegación explorar un centro de investigación único en el mundo, dedicado a la optimización de tecnologías de eficiencia energética y sostenibilidad en la construcción.

Energy House 2.0 es un proyecto pionero desarrollado en el Reino Unido, impulsado por distintos actores, como la Universidad de Salford y Saint-Gobain, entre otras empresas. Energy House 2.0 se ha convertido en un referente mundial: actualmente cuenta con dos cámaras climáticas capaces de replicar condiciones climáticas extremas, desde -20˚C hasta +40˚C, simulando viento, lluvia, radiación solar e, incluso, hasta 20 centímetros de nieve. Estas dos cámaras son lo suficientemente grandes para albergar cada una edificaciones de hasta dos pisos de altura, permitiendo pruebas exhaustivas en entornos controlados.

Junto a la delegación chilena, visitamos la cámara número uno y pudimos ver las dos casas que allí se encuentran: eHome2 y The Future Home, completamente equipadas como una vivienda habitada y con miles de sensores. Energy House 2.0 mide una variedad de parámetros ambientales, incluyendo temperatura, humedad, velocidad del viento y niveles de radiación solar, lo que permite a los investigadores evaluar cómo diferentes condiciones afectan el rendimiento de las viviendas y diferentes soluciones constructivas. Los resultados de las pruebas de las dos casas en la cámara uno, los pueden revisar en los siguientes enlaces: eHome2 (Saint-Gobain y Barratt Developments) y The Future Home (Bellway Homes).

El proyecto surgió de la colaboración entre la Universidad de Salford, empresas del sector energético, construcción y organismos de gobierno. La universidad proporcionó el conocimiento y la capacidad de investigación, mientras que las empresas aportaron financiamiento y experiencia técnica. Energy House 2.0 es un proyecto con un costo total de de £16 millones, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, impulsado en un momento crucial en que el cambio climático afecta la vida de todos.

La implementación de un proyecto similar a Energy House 2.0 en Chile podría ser altamente beneficioso. Con su variada geografía y climas diversos, Chile enfrenta desafíos únicos en eficiencia energética y sostenibilidad. Impulsar un proyecto como éste permitiría desarrollar y perfeccionar soluciones adaptadas a las condiciones locales, fomentar la innovación y mejorar la capacitación en el sector de la industria de la construcción. Además, la colaboración entre academia e industria puede acelerar la transición hacia la construcción sostenible, necesaria para cumplir los compromisos de carbono neutralidad del país.

En el contexto de nuestro país, la nueva normativa de reglamentación térmica vinculada a un proyecto como Energy House 2.0 impulsaría a que ambas iniciativas busquen mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono en las viviendas. Sin embargo, la normativa es solo el primer paso, puesto que la verdadera transformación requiere de proyectos de investigación y desarrollo como Energy House 2.0 para probar y optimizar las tecnologías y soluciones constructivas necesarias para cumplir con los nuevos estándares y avanzar hacia un futuro más verde.

Finalmente, con este tipo de iniciativas se evidencia cómo la colaboración entre academia, industria y gobierno es esencial para adaptar y replicar este tipo de proyectos, lo que posicionaría a Chile como líder en sostenibilidad en la región.

Esta sinergia no solo mejoraría la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, sino que también contribuiría a un futuro más verde y sostenible para todos. Es imperativo que trabajemos juntos para asegurar un futuro eficiente y sostenible para las próximas generaciones y para enfrentar los desafíos energéticos y medioambientales actuales.