Actualización de la Ordenanza y CES

Por Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable CES

Luego de la alegría por la recientemente actualización del artículo 4.1.10 de la Reglamentación Térmica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), es necesario dimensionar los puntos que requerirán ajustes a los requerimientos de CES.

Evidentemente que el foco principal de la actualización es viviendas, pero también se incorporan requisitos para edificios de uso Educación, Salud y Hoteles. Muchos de los proyectos en los que ya se ha convertido en un estándar incorporar CES, como Jardines Infantiles, Escuelas, Colegios, Liceos y Edificios Educación Superior en el caso de uso educación, y Centros médicos, CESFAM, Hospitales y Clínicas, para uso salud.

Dentro de los puntos que será necesario profundizar el análisis, en atención a posibles modificaciones que necesiten los requerimientos CES, se encuentran:

- Sincronía entre la zonificación térmica y zonificación climática, ambas de la NCh1079.

- Requerimientos para envolvente térmica mínimos y su relación con el caso de referencia de CES.

- Requerimientos de infiltración de aire.

En general, hay una correlación bastante buena entre las zonas térmicas y climáticas, con excepción de algunas zonas pobladas, relevantes pero puntuales, como por ejemplo La Serena- Coquimbo. Será necesario evaluar los ajustes que requiere CES para abordar adecuadamente estas diferencias.

Respecto al segundo punto, envolvente térmica, la actualización de la versión CES Edificios de Uso público v1.1 incluyó, entre varios aspectos, un ajuste en los estándares mínimos para el caso de referencia. Debido a que nuestra actualización se produjo hace casi dos años, sin tener completamente a la vista los nuevos requisitos del 4.1.10 de la OGUC, los requerimientos asociados de la v1.1 se encuentran en el mismo orden de magnitud, pero en algunas zonas presentan leves diferencias.

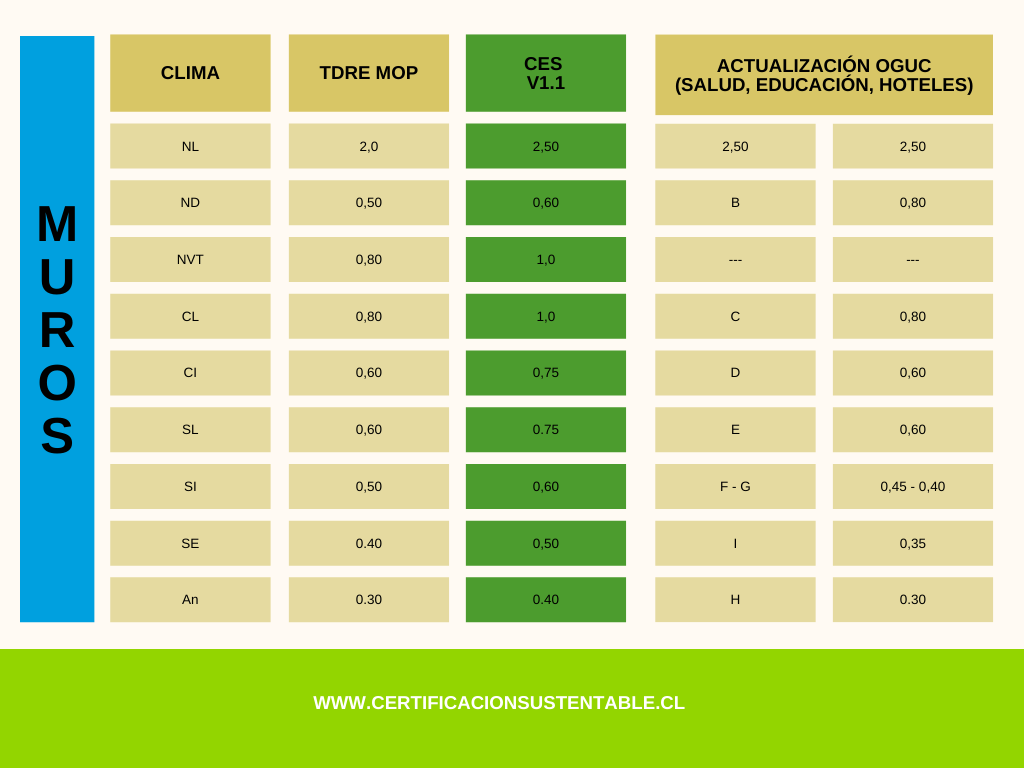

Un ejemplo es lo que se muestra en la siguiente tabla, que para el caso de muros presenta algunas diferencias en todas las zonas climáticas (respecto de las térmicas de la OGUC):

En el último punto, infiltración de aire, el esquema de certificación CES ha abordado hasta el momento el tema como requerimiento voluntario, con el ensayo de infiltración de aire (blower door test). Con la actualización del 4.1.10 de la OGUC el escenario cambia, ya que se vuelve una exigencia reglamentaria realizar la prueba y, por lo tanto, debería pasar a ser un requerimiento obligatorio en CES, dejando espacio para el requerimiento voluntario cumplimientos por sobre el mínimo.

Todos estos temas los comenzaremos a revisar en un Comité Técnico especifico al que pronto convocaremos, pero siempre es una buena noticia tener que ajustar los requerimientos voluntarios porque los mínimos reglamentarios avanzan, es el espíritu de la certificaciones y su relación con los reglamentos.

En Talca, Alto Hospicio y Chañaral están los edificios más sustentables de Chile

Un Centro Penitenciario de la región del Maule, un edificio municipal de la región de Atacama, y un hospital de la región de Tarapacá, fueron los ganadores de los Premios CES 2023, destacando por sus estrategias de sustentabilidad, eficiencia energética y confort ambiental para sus usuarios.

Ya se conocen los ganadores de la quinta versión de los Premios CES y la región del Maule obtuvo por tercera vez consecutiva el primer lugar, con el Recinto Modelo Educación y Trabajo Edificios ADE-DEP y ASA-ADI La Laguna, Talca.

Le siguen el Edificio Consistorial de Chañaral, de la región de Atacama, y el Hospital Alto Hospicio, de la región de Atacama, zonas del norte grande del país que por primera vez obtienen galardones en la categoría Edificio Certificado.

Estos tres son los ganadores de un total de 17 edificios que se certificaron en 2022, año en el que también se incorporaron 60 nuevos proyectos al sistema.

Así, con un centenar de asistentes, en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, se entregaron galardones en las siguientes categorías: edificio certificado, proyecto precertificado, profesional destacado, empresa destacada y política pública destacada.

“Nos llena de orgullo ver cómo esta iniciativa se ha ido consolidando y transformado en un referente de valoración de proyectos y edificios sustentables a lo largo de todo el país, motivando día a día, mejores logros y alcances”, comentó Paola Molina, presidenta de Certificación Edificio Sustentable (CES).

Y es que “tenemos el objetivo de entregar, a través de la certificación CES, una herramienta acorde a los desafíos a que nos enfrentamos para avanzar hacia un desarrollo sostenible que permita mejorar la productividad y el desempeño de los proyectos que se certifican, desde la perspectiva: social, ambiental y económica; y en todo su ciclo de vida, aportando desde el sector construcción a avanzar hacia la anhelada y comprometida carbono neutralidad al 2050”, añadió.

Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medioambiente de la Cámara Chilena de la Construcción, destacó el compromiso y el avance. “Dentro del sector de la construcción hay múltiples desafíos, como incorporar tecnología, mejorar procesos, mejorar la productividad; pero todo esto dentro de un contexto de cambio climático que nos recuerda constantemente la necesidad de hacer un cambio en nuestras ciudades y en nuestros edificios”, precisó.

Los ganadores

Como comenta Molina, “los Premios CES, además de ser un reconocimiento al esfuerzo y logro obtenido por los equipos de cada proyecto, son una instancia que celebra el aporte de edificios responsables, que mejoran la calidad de vida de las personas, que son un aporte al cuidado de los recursos, y a la regeneración del medio ambiente; impactando positivamente en nuestra sociedad”.

En el caso del Hospital de Alto Hospicio, Alex Moyá, arquitecto de Bbats Consulting compartió que desarrollar el proyecto con categoría CES fue bastante complicado por la ubicación en medio del desierto, por lo que trabajaron mucho en la sustentabilidad, en que el consumo energético fuera bajo, proyectando unas lamas al perímetro las que le dieron carácter al proyecto, pero a pesar de las dificultades con el trabajo conjunto del equipo lograron un muy buen resultado.

La alcaldesa de Chañaral, Margarita Flores, quien viajó especialmente para recibir este reconocimiento, afirmó que “es muy emotivo y emocionante para mí que ser reconocida como comuna, primero, y luego nuestro edificio sustentable ha sido un orgullo, porque yo lo recibí e inauguré y ahora recibo el reconocimiento de este premio que viene a valorizar mucho más a las personas que trabajamos en este Municipio, a las usuarias, a las trabajadoras y trabajadores del municipio que tienen una mejor calidad de vida, una forma mejor, más agradable de atender a nuestros usuarios y usuarias”.

Asimismo, sostuvo que este “es un edificio que viene a mejorar nuestra calidad de vida. Arreglar, en cierto modo, la visión de la comuna de Chañaral y ser la envidia sana de nuestros vecinos. Es el único edificio que tenemos en la comuna, por tanto, agradecer el estar acá, agradecer a Dios y a todos quienes trabajaron en este proyecto, a la División de Arquitectura, a los ,andantes, y a quienes hacen el proyecto para dejarlo en las condiciones en que está: la verdad, me siento como el primer lugar”.

El primer lugar fue para Edificio Certificado – Recinto Modelo Educación y Trabajo ASA – ADI y ADE – DEP La Laguna, Talca. El inspector operativo subrogante de Gendarmería, Coronel Oscar Luna Mella, también demostró su orgullo “de poder representar a la autoridad ministerial de la institución de Gendarmería de Chile, al recibir este premio, el cual destaca los equipos de trabajo que proyectaron el Recinto de Educación y Trabajo La Laguna y en definitiva, esto provoca tener mejores condiciones de habitabilidad y también, no sólo se circunscribe a la cárcel, también permite generar un apoyo a la seguridad interior, apoyando la reinserción social, los climas laborales de nuestro personal que atiende a quienes son los que están en reclusión”.

Consuelo Larrea de luis vidal + architects, oficina a cargo del diseño de este recinto carcelario también manifestó su orgullo “por el resultado que obtuvimos y el bienestar que puede generar en los usuarios, que podemos pensar, van a obtener una experiencia sustentable también”. Por su parte, “nos parece muy importante que se destaque este tipo de proyectos”, concluyó Juan Carlos Barros, profesional del mismo estudio de arquitectos.

Categoría Proyecto Precertificado

En la categoría proyecto precertificado, los galardones se fueron a las regiones de O’Higgins, que se llevó el tercer lugar, con la Reposición Liceo Claudio Arrau Leon Doñihue, zona que ha sido tan afectada en los últimos meses. El 2° lugar recayó en la región de Valparaíso, con la Reposición Cuartel BICRIM PDI, Villa Alemana.

Y el 1º lugar nuevamente correspondió a la región de La Araucanía, con la Construcción Jardín infantil y Sala Cuna Intercultural Chinkowe. Felipe Barros, arquitecto coordinador de Proyectos-UCMEE-JUNJI Araucanía, señaló que “estamos muy orgullosos, teniendo en cuenta que aquí se conjugan dos cosas: la sustentabilidad y la interculturalidad. Ustedes saben el problema de contaminación que tenemos en Temuco y cómo afecta a los niños, entonces, son estos proyectos los que ayudan a que estos niños tengan una mejor calidad de vida”.

Asimismo, destacó la interculturalidad, “teniendo todos los problemas que existen en la Araucanía. Este es el único jardín intercultural en una capital regional. Esa es la importancia que tiene. Todo nuestro esfuerzo estuvo orientado a crear una arquitectura de calidad, con un alto confort, sustentable para los niños y niñas. Quiero agradecer a todos”, dijo Barros, despidiéndose con unas palabras en mapudungun.

Como ha ocurrido en años anteriores, Hernán Madrid, jefe de CES, contó en el evento que los puntajes han ido aumentando, “lo que habla de una mejora en los estándares de la certificación CES”.

Además, se reconoció como Profesional Destacado CES 2023, a Ricardo Fernández. gerente Técnico & Desarrollo Sostenible en Compañía Industrial El Volcán, quien fue presidente de CES en el periodo 2018-2021 y por su impulso comenzaron los premios CES, y a Teodoro Fernández, renombrado arquitecto chileno, graduado en la Universidad Católica en 1972. Es reconocido por su destacada contribución al mundo de la arquitectura y el diseño. Desde principios de los años 90, Fernández ha sido docente en la Escuela de Arquitectura UC, donde imparte el Taller de Formación y Representación, influyendo en numerosas generaciones de arquitectos talentosos.

“Estoy muy emocionado, no por recibir el premio, sino por quienes pensaron en mi nombre para esto. Realmente ver al equipo que está en CES, me genera sólo gratitud” (…) e invitó a considerar el impacto en las personas, “el cómo generar valor a las comunidades. “Los invito a seguir siempre con esta bandera de la sostenibilidad, que de la certificación -que si bien hoy día es maravilloso lo que vemos aquí- debiera ser mucho más, el mundo privado, sobre todo, está al debe”, añadió.

Mientras que Teodoro Fernández, “más que recibir felicitaciones, me corresponde felicitar a CES”, compartió, “porque nos ha ido alivianando el trabajo pues, fundamentalmente, ha establecido un estándar, una hoja de ruta o -para nosotros- una especie de guía de diseño, de manera de poder ir elaborando o trabajando con respecto a estos temas”.

Este año, además, se entregó un nuevo reconocimiento, para destacar el trabajo que realiza el sector privado en la construcción sustentable. De esta manera, el primer galardón recayó en la empresa Tánica Inmobiliaria, por su gran aporte al diseño y construcción sustentable en Chile, al ser uno de los pioneros en incorporar en sus proyectos altos estándares de eficiencia energética, tecnología y diseño sustentable. “Estamos muy orgullosos de tener el honor de estar acá. Replicamos la certificación de ese primer edificio piloto corporativo Transoceánica, en otros edificios y proyectos”, señaló Matías Poblete, gerente de Tánica.

El último premio a entregar fue a la Política Pública, que lo obtuvo el Ministerio de Obras Públicas, por la incorporación de la certificación voluntaria CES en la gran mayoría de sus licitaciones. La Dirección de Arquitectura MOP estuvo a cargo como unidad técnica de cinco de los edificios premiados.

“El 96% de los proyectos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas, que son más de dos mil contratos en todo Chile, lo realizan las empresas constructoras y las consultoras con las cuales estamos trabajando, vale decir, el desarrollo de la infraestructura y la edificación pública en el país la hacemos de manera conjunta entre el mundo público y el mundo privado. Por lo tanto, estas alianzas son muy naturales para nosotros y nos parecen además que son virtuosas del punto de vista de la edificación pública que hacemos para las personas”, afirmó Boris Olguin, director general de Obras Públicas.

Por su parte, Loreto Wahr, directora nacional de Arquitectura del MOP, reconoció “un sentimiento de mucho orgullo y de reconocimiento, sobre todo del esfuerzo que hacen las regiones. Este premio es bien relevante para nosotros porque demuestra y da cuenta de la consolidación de una política pública que llevamos impulsando por muchos años desde la Dirección de Arquitectura. Es la consolidación de una trayectoria y el esfuerzo permanente que se ha hecho porque se incorporen criterios de sostenibilidad en la edificación pública y que tengamos cinco de seis premios, de alguna manera, dan cuenta de ese esfuerzo”.

Cómo las certificaciones nacionales se hacen cargo de la economía circular

Tanto CES como CVS incluyen dentro de sus metodologías exigencias relacionadas con la gestión de residuos de la construcción y demolición. Conoce cuáles son.

Sin duda, tras el lanzamiento de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular 2035 impulsada por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente y Obras Públicas, Corfo y Construye2025, y de la Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025, liderada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y Construye2025, con la facilitación y coordinación de la CDT, se ha configurado un escenario diferente que ha permeado a las certificaciones locales, tanto de edificios como de viviendas.

Por ejemplo, a partir del lanzamiento de una actualización de su metodología, realizado en enero de este 2023, Certificación Edificio Sustentable (CES) habla de una evolución con respecto a la versión anterior, en la que los requerimientos se encontraban divididos en dos categorías ARQ.Residuos y CONST.Residuos, ambas relacionadas solo con el manejo de residuos, tanto en el diseño como en la construcción y operación del edificio.

En tanto, la versión 1.1 de CES une los requerimientos anteriores en una nueva categoría llamada ARQ. & CONST. Materiales y Residuos, contiene tres variables:

- Declaración Ambiental de Productos,

- Residuos en Operación y

- Gestión de Residuos en la Construcción.

“Así, los proyectos tienen ahora la posibilidad de postular al requerimiento relacionado a la especificación de materiales con Declaración Ambiental de Productos (DAP) a través de dos opciones: la primera es entregando la información de materiales o productos para la construcción permanentemente instalados o declarando información de al menos un 20% del presupuesto total de materiales de la obra”, comenta Hernán Madrid, jefe de CES.

La Declaración Ambiental tipo III, Declaración Ambiental de Producto o DAP, proporciona datos ambientales cuantificados, utilizando parámetros predeterminados, basada en el análisis de ciclo de vida según la norma internacional ISO14025. En ese sentido, “para CES es muy relevante promover el uso de materiales que identifiquen y cuantifiquen su impacto ambiental, preparándonos y en miras a una futura versión 2.0 de CES, donde las DAP serán necesarias para la medición de huella de carbono en el ciclo completo de la edificación”, asegura.

En detalle, la variable 9.Gestión de Residuos en Operación contempla un requisito voluntario que debe ser considerado desde etapas tempranas del proyecto, donde el diseño del edificio considere espacio suficiente que permita el almacenamiento de residuos reciclables por separado y una acumulación de determinados días. Además, se debe considerar accesos que faciliten el depósito y el retiro adecuado, junto con presentar un plan que posibilite en un futuro a la administración del edificio poner en marcha el reciclaje de residuos en operación.

La variable 10.Gestión de Residuos en la construcción presenta dos requerimientos obligatorios: el 10R1 y 10 R2 y a diferencia de la versión anterior (v1), donde se solo se solicitaba demostrar con reportes mensuales de obra el cumplimiento del artículo 5.8.3 de la OGUC, la que incluye básicamente medidas con el objetivo de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material, la v1.1 de CES Edificios de Uso Público suma, además, la obligatoriedad de incorporar un plan de gestión de residuos durante la construcción, basado en la NCh3562 y la cuantificación de residuos de construcción incluyendo demolición y excavaciones.

Y de forma voluntaria, los proyectos pueden postular al requerimiento Gestión de Residuos: Separación, Control y Reciclaje, donde si bien se debe cumplir con un porcentaje mínimo de reciclaje de residuos para obtener puntaje, existe la posibilidad de visibilizar, tanto en los reportes finales que entrega el sistema de certificación como en el sitio web, independiente del resultado obtenido, el porcentaje de reciclaje final logrado.

Según Madrid, la modificación y ampliación del alcance de los requerimientos responden a dos motivos principales. “El requerimiento asociado a las DAP de materiales es una modificación en línea con promover de mejor manera y más amplia su uso en los proyectos de construcción, los requerimientos anteriores (energía y agua incorporada) no tuvieron el efecto esperado cuando se creó la certificación CES. Por otra parte, el requerimiento gestión de residuos durante la construcción corresponde a una respuesta a la evolución de la gestión de residuos en los últimos años, con la incorporación del plan de gestión de residuos en obra, y a la necesidad de levantar un indicador de generación de residuos para Chile”, analiza el profesional.

Las viviendas

Por su parte, Allan Ubilla, coordinador de Proyectos de CTEC, comenta que la Certificación Vivienda Sustentable (CVS) tiene los siguientes requerimientos de la Categoría 4 “Materiales y Residuos” que podrían relacionarse de alguna forma con la economía circular:

4.1.1.a. Declaración ambiental de productos de construcción.

4.1.2.a. Maderas con certificación de gestión sustentable.

4.1.3.a. Materiales nacionales o regionales.

4.1.4.a. Materiales con contenido reciclado.

4.1.6.a. Materiales de rápida renovación.

4.2.1.a. Optimización de materiales desde el diseño.

4.3.1.a. Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios.

4.4.1.a. Gestión y monitoreo de residuos de construcción y demolición.

Como explica, “estos requerimientos se incorporaron desde el inicio de la CVS (lanzada en 2020) y se incluyeron porque eran parte de los Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas, que es la base técnica de la CVS”.

Estos “evalúan, de alguna forma, la gestión del proceso de fabricación de materiales, del proceso de los residuos tanto domiciliarios como RCD y la incorporación de criterios del ciclo de vida de los materiales”, explica Ubilla.

Algunos de estos requerimientos son obligatorios, como 4.3.1.a. Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios y 4.4.1.a. Gestión y monitoreo de residuos de construcción y demolición, “por lo que todos los proyectos certificados bajo el sistema CVS cumplen con estos 2 requerimientos”, dice el profesional del CTEC. En tanto, “del resto de requerimientos voluntarios, los más perseguidos son 4.1.3.a. Materiales nacionales o regionales, 4.1.4.a. Materiales con contenido reciclado y 4.1.6.a. Materiales de rápida renovación”, dice.

Y agrega: “En algún momento, en el Minvu se pensó replantear esta Categoría 4 de “Materiales y Residuos” hacia un enfoque más integral de la economía circular, pero actualmente no conozco la posición del Minvu al respecto”, precisa.

CES lanzó actualización del Manual CES a través de una versión 1.1

La actualización se concretó tras año y medio de trabajo, gracias al aporte del Convenio de Colaboración Técnica y Transferencia de Recursos entre la Subsecretaría de Energía, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de la Construcción, y a la participación de los profesionales de la industria.

Ya se encuentra disponible la versión 1.1 del Manual CES para edificios de uso público, que incorpora múltiples actualizaciones y ajustes en las metodologías y requerimientos del proceso de certificación con CES. Los ajustes tienen relación y están en concordancia con la Ley de Eficiencia Energética y la Ley de Cambio Climático, pero sin un nexo directo.

“No incorpora un cambio de visión y distribución entre las categorías, ya que, por ejemplo, las categorías de energía que pesaban del orden del 40% del total, sigue manteniendo ese porcentaje de relevancia dentro del modelo de certificación”, explica Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable (CES), quien añade que en esta versión solo se hicieron ajustes y adelanta que “en la versión 2 esperamos incorporar una redistribución de los pesos relativos y nuevas categorías”.

El jefe de CES señala que “en general, los procesos de certificación voluntaria como el nuestro se van moviendo y mejorando el estándar promedio de la construcción en el lugar donde se aplican. CES ha permitido alcanzar un cierto estándar, por ejemplo en la categoría de energía, que ha aumentado respecto a lo que teníamos hace siete años. Por ello, en la actualidad, ya no son tan desafiantes los niveles de eficiencia planteados en la versión CES 1.0, eso nos permite establecer que hay espacio para poder subir un peldaño y tener un poco más de exigencia en ese ámbito”, plantea Madrid, aunque reconoce que este escenario es solo para algunos requerimientos.

Cambios en la estructura

Dentro de los principales cambios de estructura está la creación de una nueva categoría de Innovación, que busca reconocer estrategias de sustentabilidad implementadas en el edificio, pero que no estén formalmente estructuradas en un requerimiento del sistema de certificación. Y también reconocer un comportamiento mejor que el nivel máximo definido para un requerimiento.

Un segundo cambio en la estructura es la creación de la categoría Materiales y Residuos, la que reagrupa los requerimientos existentes relacionados, y que se encontraban distribuidos en otras categorías.

Requerimientos ajustados

En general, se realizaron ajustes en la metodología y en las exigencias de algunos requerimientos. Estos ajustes eran necesarios después de siete años con el modelo de certificación vigente y muchos de los aspectos modificados ya se han transformado en un estándar de construcción. Algunas de las principales modificaciones son:

- Aumento de exigencias de requerimientos de energía.

- Nuevo requerimiento de huella de carbono en la operación.

- Residuos.

- Paisajismo.

Zonas climáticas

Se incorporaron también cambios en las definiciones de las distintas zonas climáticas, lo que involucra varios requerimientos. Para esta versión 1.1 “se desagregaron zonas climáticas en las que contamos con antecedentes suficientes para constatar con una mayor precisión”, afirma Madrid. Por ejemplo, en la zonificación climática de Chile definida en la NCh1079, desde Puerto Montt al sur es la misma zona, “pero ahora tenemos datos suficientes para constatar que, tanto en características climáticas como en la latitud, tienen diferencias considerables para los requerimientos de la certificación. Un ejemplo es el acceso a la luz natural en Magallanes en relación a Aysén, las temperaturas a nivel de congelamiento, lo que afecta en los requerimientos de riego y paisajismo. Entonces, ese tipo de cosas se incorporaron dentro de la metodología de evaluación de los requerimientos”, precisa.

Como todos los desarrollos de CES, este proceso de actualización de la versión 1.1 se llevó a cabo a través del Comité Consultivo, que entregó los lineamientos y diversos Comités Técnicos, donde se evaluaron las propuestas de modificación de los requerimientos o ampliación. Luego, esta propuesta fue aprobada por el Comité Directivo. El financiamiento para el desarrollo de los estudios necesarios fue posible gracias al Convenio de Colaboración Técnica y Transferencia de Recursos entre la Subsecretaría de Energía, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de la Construcción.

![]()

El Manual está disponible aquí: https://www.certificacionsustentable.cl/documentos/?dir=77

Fuente: CES

Edificios certificados CES mandatados por la DA-MOP han mitigado 10.568 tCO2eq/año

Gracias a una medición que realizan desde 2018 la Dirección de Arquitectura del MOP y CES, se ha logrado establecer el ahorro en gasto de energía, así como la mitigación de CO2 que aportan al país los edificios certificados.

La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, a través de Certificación Edificio Sustentable, ha logrado ahorrar 10.568 tCO2eq/año, desde 2018 a la fecha, sobre un universo medido de 38 proyectos. Lo anterior equivale al ahorro en gasto de energía de más de 20.000 viviendas en un año.

Esto ha hecho posible la mitigación de 10.568 tCO2eq/año, lo que en términos prácticos, equivale a carbono secuestrado de más de 5.000 hectáreas de bosque, según comenta Hernán Madrid, jefe de CES.

Este trabajo de medición incluye a todos los proyectos certificados y precertificados mandatados por la DA-MOP, y se hace a través de un levantamiento de los indicadores del sistema de certificación, incluyendo características como la demanda y consumo de energía. “Tenemos la información de reducción de consumo de energía en kWh/m2 al año comparada con la referencial. También el equivalente a nivel de emisiones y la mitigación en términos de porcentaje”, explica Madrid.

De esta manera, para la emisión de bonos verdes, se utilizan estos datos sobre los edificios ya certificados y, por lo tanto, en funcionamiento, por lo que “están mitigando, sumándose así las reducciones de CO2 equivalentes al año”, comenta el ingeniero.

Por ejemplo, la Reposición Instituto de Rehabilitación, Teletón Coquimbo, tiene una reducción de 65 toneladas de carbono equivalente al año. Si bien los proyectos precertificados se cuantifican también, no se consideran para el indicador de reducción de emisión, “pero sí hay una cuantificación del estimado para conocer cuántas toneladas va a mitigar cuando efectivamente se construya”, dice Madrid.

En total, los edificios certificados que han logrado ahorrar los 27.759.422 Kwh/año son los siguientes:

|

PROYECTO |

ESTADO CES |

||||

|

AHORRO TOTAL ENERGÍA kWh/m2 año |

MITIGACIÓN tCO2eq/año |

MITIGACIÓN % |

|||

|

Reposición Instituto de Rehabilitación, Teletón Coquimbo |

Certificado |

16 |

65 |

68% |

|

|

Ampliación Escuela Formacion de Carabineros Grupo Ovalle |

Certificado |

68 |

138 |

78% |

|

|

Liceo Alberto Gallardo Lorca Punitaqui |

Certificado |

36 |

84 |

40% |

|

|

Reposición Escuela Collín Alto, Vilcún |

Certificado |

28 |

11 |

32% |

|

|

Construcción Fiscalía Local de Pucón |

Certificado |

226 |

24 |

54% |

|

|

Reposición Dirección Regional del IND Región del Maule |

Certificado |

29 |

13 |

73% |

|

|

Reposición con Relocalización 2° Comisaría de Coronel, 2° Llamado |

Certificado |

34 |

26 |

56% |

|

|

Reposición 5° Comisaría de Quirihue |

Certificado |

48 |

60 |

93% |

|

|

Reposición Tenencia de Carabineros Pinto Ñuble |

Certificado |

41 |

15 |

89% |

|

|

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BI PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA |

Certificado |

77 |

2.894 |

41% |

|

|

NORMALIZACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICÓ |

Certificado |

55 |

2.728 |

33% |

|

|

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL, ALTO HOSPICIO |

Certificado |

219 |

3.988 |

38% |

|

Fuente: CES

Premio CES 2022: Curicó y San Felipe tienen los edificios públicos más sustentables de Chile

En la cuarta versión del certamen que lidera Certificación Edificio Sustentable, el Hospital de Curicó y el edificio que alberga a la Prefectura Aconcagua y la 2da Comisaría de San Felipe, compartieron el primer lugar en la categoría “Edificio Certificado”.

Con 74,5 puntos de un total de 100, el Hospital de Curicó, mandatado por el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud Maule; y el edificio de Carabineros de Chile, donde funcionan la Prefectura Aconcagua y la 2da Comisaría de San Felipe, obtuvieron el primer lugar de la categoría Edificio Certificado del Premio CES 2022.

La distinción -que se entregó por cuarto año consecutivo- promueve las mejores prácticas en edificación y reconoce a las personas detrás de los proyectos, que han hecho un esfuerzo por certificarse. “Al contemplar el camino avanzado desde 2015, cuando CES entró en operación, nos llena de orgullo contarles que contamos con más de 500 proyectos trabajando con CES, de los cuales 90 se encuentran certificados y 200 precertificados”, comentó la presidenta de Certificación Edificio Sustentable (CES), Paola Molina, durante la ceremonia.

El Hospital de Curicó, cuya Unidad Técnica es la Dirección Regional de Arquitectura del MOP Región del Maule y fue diseñado por Carvajal Casariego + Riesco Rivera, con más de 108.000 metros cuadrados de superficie construida total, alcanzó el mayor puntaje (74,5/100 puntos) durante 2021. El edificio fue uno de los primeros en trabajar con la versión CES Hospitales y luego de un proceso de certificación colaborativo alcanzó el nivel de Certificación Sobresaliente.

“Este proyecto destaca por su envolvente y sus estrategias de diseño pasivo capaces de soportar los requerimientos climáticos del lugar y también por la incorporación de diseño y equipamiento eficiente de los sistemas que consumen energía, lo que se traduce en: una importante reducción de las demandas de energía para climatización e iluminación, superior al 29%; una gran reducción de los consumos de energía de un 36%; una reducción de la evapotranspiración del paisajismo, alcanzando el 26%; y una enorme disminución del consumo de agua potable para consumo humano de 56% y de 72% para riego”, explicó el jefe de CES, Hernán Madrid.

Adicionalmente, en el Hospital de Curicó decidieron trabajar también por el Sello Plus operación para la etapa de uso. “Esto es un esfuerzo de muchas personas y de muchos años. La Dirección de Arquitectura fue nuestro colaborador principal. El Ministerio de Energía y el Ministerio de Salud plantearon metas muy concretas hace 10 años y ese enfoque nunca se perdió. La operación para nosotros también es un tema, por las dimensiones del edificio que, además, tiene diversas áreas y algunas de alto consumo de energía. Agradezco a todos los participantes de este proceso. Estamos felices y a las puertas de echar a andar este edificio”, comentó Carolina González, coordinadora del proyecto Hospital de Curicó del Servicio de Salud del Maule, al recibir el galardón.

Primer lugar San Felipe

En el caso del edificio de Carabineros de Chile, cuya unidad técnica fue la Dirección de Arquitectura MOP Valparaíso y fue diseñado por Valle Cornejo Arquitectos, destacan el confort térmico pasivo y la reducción del consumo de energía y agua potable. “El edificio cuenta con más de 2.500 metros cuadrados de superficie construida total y obtuvo el mayor puntaje (74,5/100 puntos) durante el año 2021 en su proceso de certificación, alcanzando el nivel de Certificación Sobresaliente”, detalló el jefe de CES, Hernán Madrid.

El proyecto ubicado en San Felipe, región de Valparaíso, logró reducir las demandas de energía para climatización e iluminación en más de 40%; mientras que los consumos de energía disminuyeron en 48%. Igualmente, la reducción del consumo de agua potable para consumo humano fue superior al 41%.

“Para nosotros este premio es un orgullo, porque, en 2019, obtuvimos el tercer lugar con la subcomisaría Nonguén en la región del Biobío y todo esto, con el trabajo colaborativo con el MOP nos ha permitido ir creciendo. Cuando llegamos a un lugar tenemos que adaptarnos a él y no al revés, porque nuestros cuarteles son puntos de encuentro a los que se acerca mucha comunidad”, afirmó el general Ramón Alvarado, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales de Carabineros de Chile, en la ceremonia del Premio CES.

Colbún y Pucón

El segundo lugar se quedó en la comuna de Colbún, en las Oficinas Administrativas Central Hidroeléctrica Colbún, diseñadas por Gestiona Corp. Arquitectura – Ingeniería – Medio Ambiente. “Es un verdadero orgullo representar a Colbún con este tremendo premio de CES. Ya hemos participado anteriormente, aunque no sacamos premio, pero sí certificamos”, señaló Eduardo Lauer, gerente de Ingeniería de Proyectos de Colbún, dado que “nosotros estamos preocupados de la calidad de vida de nuestros operadores y de nuestro personal que está en las 27 centrales afuera”.

Por su parte, el tercer lugar lo obtuvo la Fiscalía de Pucón, diseñada por Prado Arquitectos. Maruzzella Paván, directora de la Unidad de Infraestructura de la Fiscalía Nacional, recibió el reconocimiento de CES, quien comentó que “construimos inmuebles desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, hace 20 años atrás y teníamos el desafío de la planificación pública, desde la arquitectura, que nuestros proyectos sean funcionales para nuestros usuarios, y también sumamos este elemento de cómo optimizamos la utilización de recursos y ser más eficientes, a través de clima, envolvente térmica y otros elementos pasivos”.

Precertificados

El primer lugar en la categoría Precertificados fue compartido por el Cuartel de Bomberos, Segunda Faja, Villarrica, mandatado por el Gobierno Regional de La Araucanía y diseñado por Arqlofts; y por el Pabellón Docente Campus lsla Teja de la Universidad Austral de Chile, cuyo diseño corresponde a la Dirección de Infraestructura de esa casa de estudios. En tanto, el tercer lugar se lo llevó el Centro de visitantes Santuario Santa Inés, mandatado por Minera Los Pelambres y diseñado por el Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura 2014.

Ver resultados completos aquí.

Fuente: CES

Por cuarto año consecutivo premiarán a los edificios más sustentables de Chile

La Certificación Edificio Sustentable reconocerá a quienes alcanzaron los mayores puntajes en edificios y proyectos.

Diversos indicadores son los que considera Certificación Edificio Sustentable (CES) para calificar proyectos de uso público desde su diseño hasta su operación. Este año, nuevamente, destacará a los edificios que alcanzaron mejores niveles de certificación por aspectos como la calidad del ambiente interior, que considera confort térmico, acústico, calidad del aire e iluminación; energía, que toma en cuenta demanda, consumo y energía incorporada; uso del agua; y gestión de residuos, entre otros.

La premiación que se realizará el próximo 28 de septiembre, a las 17:00 horas, por cuarto año consecutivo, busca reconocer a todos los actores que participan en el desarrollo de los proyectos, entre ellos, el mandante, los arquitectos, ingenieros, asesores CES y evaluadores, que mancomunadamente trabajan por la sustentabilidad de los edificios.

“Los proyectos que obtienen los mayores puntajes en las categorías de Edificio Certificado y Precertificado durante el año anterior, en este caso 2021, son los que se destacan en la entrega de los Premios CES. Este año se realizará la cuarta versión, donde conoceremos a las distintas técnicas y metodologías que utilizaron los profesionales de diversas especialidades para lograr importantes atributos de sustentabilidad”, explicó el jefe de CES, Hernán Madrid.

De esta manera, CES busca incentivar las mejores prácticas sustentables en la edificación y reconocer públicamente a quienes han hecho un esfuerzo por certificarse con una herramienta nacional que incorpora variables propias de cada territorio.

El año pasado el primer lugar en la categoría Certificado, se lo adjudicó la Piscina Temperada de Talca; mientras que como Precertificado, fue reconocido el proyecto Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho de Temuco.

Al igual que en las versiones anteriores del Premio CES, en esta oportunidad, se reconocerá nuevamente al “Profesional Destacado” del año, distinción que este 2022 recaerá en dos profesionales, uno ligado a CES y otro por su aporte a la sustentabilidad. El año pasado este reconocimiento recayó en la constructora civil Yoselin Rozas Ubilla que, entonces, se desempeñaba en la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía.

Inscríbete aquí: https://forms.gle/aCbJgHxXAAFhyYnk9

Ministro MOP entregó detalles de avance de cuatro hospitales en Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, expuso en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sobre el estado de los proyectos de infraestructura mandatados a la Dirección de Arquitectura del ministerio, que corresponden a los hospitales de Alto Hospicio, Curicó, Quillota-Petorca y Quellón.

El titular de la cartera comenzó explicando las etapas que tiene el sistema de “pago contra recepción”, que es una de las dos modalidades para la construcción de hospitales. En este contexto, se explicó a las y los parlamentarios que la ejecución de la obra puede durar entre 3 a 5 años, luego la recepción provisoria puede durar hasta 12 meses (por lo complejo de estos casos, porque no es lo normal en el resto de los contratos MOP) para seguir con la explotación de la obra (período de garantía) y por último la recepción definitiva.

Al respecto, el ministro señaló que “la recepción provisional de un hospital significa que está la infraestructura lista o con observaciones. Desde ese momento hasta que esté en puesta en servicio para la ciudadanía puede pasar incluso un año. En ese año se pueden resolver observaciones y le permite al Ministerio de Salud proveer los equipos y el personal. Recién ahí llega la puesta en servicio para la ciudadanía. Cuando se termina la obra no significa que ha terminado el proceso y queda un tiempo que tiene cierta variación”.

Luego, el ministro García explicó la situación de cada uno de los hospitales:

1. Quillota Petorca:

Desde el término de la obra (junio 2021) hasta la puesta en servicio hay un plazo para resolver las observaciones. No significa que la obra esté abandonada. La autorización sanitaria definitiva se espera para octubre de 2022, y a finales del 2022 la obra podría ser puesta en servicio. Primer hospital certificado CES.

2. Hospital de Curicó:

Este es un proyecto mayor. La obra terminó en agosto del 2021, sin embargo la Contraloría estimó que las observaciones que había entregado la comisión no eran menores, sino que bastante significativas. De hecho, eran del orden de 16 mil observaciones. De ellas, no pocas observaciones eran de fondo. Ese proceso terminó un año después. Por lo tanto, ya se dio por recepcionado. Esperamos en noviembre de este año tener la autorización sanitaria, para que el primer trimestre del próximo año esté la puesta en servicio de la obra a la ciudadanía. Hospital certificado CES.

3. Hospital de Alto Hospicio:

Esta obra terminó en diciembre del año 2021. Se estima que por el tipo de observaciones y la complejidad del proyecto, en noviembre tendremos la recepción provisional para entregarlo al Ministerio de Salud. En marzo del 2023 podríamos tener puesta en servicio. Hospital certificado CES.

4. Hospital de Quellón:

La recepción provisional estará entre septiembre y diciembre de este año, mientras que en diciembre podríamos tener el inicio de explotación por parte del Servicio de Salud. Esperamos tener la puesta en servicio en abril del 2023.

Tras detallar el estado de los 4 hospitales, el ministro Juan Carlos García hizo una crítica a la forma como el Gobierno anterior comunicó el avance de estas obras: “Me gustaría hacer un alcance importante. Estos son proyectos largos, que duran entre 4 a 6 años, que superan a una administración. Muchos de estos proyectos se iniciaron en el periodo de la Presidenta Bachelet, continuaron con el Presidente Piñera, y los vamos a entregar con el Presidente Boric. Sin embargo, ha habido polémicas, sobre todo con los hospitales de Quillota-Petorca y Curicó.

Quiero ser bien responsable: una obra de este tipo no puede generar una falsa expectativa a la ciudadanía. El Hospital Quillota-Petorca, el 19 de noviembre de 2021 fue inaugurado por las autoridades, es decir, sólo cuando tenía la autorización sanitaria de infraestructura, no la autorización sanitaria completa. Lo inauguraron cuando la obra estaba lista, pero no estaba en condiciones definitivas para ser entregado a la ciudadanía”.

En la misma línea, el ministro García señaló que “en el caso del hospital de Curicó, se hizo una actividad parecida a una inauguración, con gente, el 7 de enero del 2022 a la que asistió el expresidente Piñera. A pesar de que se dijo que el hospital estaba terminado, la Contraloría indicó que las observaciones eran graves. En estas obras complejas, no puede ser que privilegiemos las puestas de placas y que termine siendo la ciudadanía la que está confundida, que no sabe cuándo va a poder ocupar su hospital. Estos puntos comunicacionales generaron confusión en la ciudadanía”.

Por último, el ministro destacó el trabajo conjunto que se ha realizado con el Ministerio de Salud (cuya ministra y subsecretario de Redes Asistenciales también estuvieron en la comisión), para destrabar las dificultades que las obras han ido presentando y poder entregar las infraestructuras lo más rápido posible a las distintas comunidades.

Fuente: MOP

MOP, Energía, Desarrollo Social y CES: avances en edificación sustentable en Magallanes

En la oportunidad, se destacaron las alianzas público-privadas que han permitido avanzar en mecanismos de fiscalización y certificación para gestionar diseño, construcción y operación de edificios con características sustentables.

Una productiva reunión de trabajo sostuvieron en Punta Arenas la Seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Magallanes, Dahián Oyarzún, el director regional de la DA-MOP, Jorge Cortés, junto a representantes de los ministerios de Energía y Desarrollo Social, el jefe Certificación Edificio Sustentable (CES), Hernán Madrid y la arquitecta jefa del Departamento de Construcción Sustentable de la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP y vicepresidenta de CES, Margarita Cordaro.

En el encuentro, los especialistas conversaron sobre la sustentabilidad en la edificación pública, relevando las alianzas público-privadas que han permitido avanzar en mecanismos de fiscalización y certificación para gestionar diseño, construcción y operación de edificios con características sustentables.

Luego de visitar dos edificios públicos -que cuentan con certificación CES-ejecutados por la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, las autoridades constataron los avances de la construcción del gimnasio “18 de Septiembre”, que actualmente cuenta con precertificación y está trabajando para certificarse. “Gestionado por la DA Regional, el proyecto integral corresponde a licitación mediante el sistema de Pago contra Recepción (PCR), el edificio se encuentra en etapa de construcción”, explica Margarita Cordaro.

Con toda la envolvente terminada, el proyecto que presenta del orden de 75% de avance, albergará una cancha, graderías y espacios laterales para actividades de entrenamiento y apoyo al deporte. “Este es el segundo edificio con certificación que materializa la constructora Bravo Izquierdo. Al enfrentarse a este edificio, y como parte del aprendizaje del proceso anterior, pusieron énfasis en la documentación oportuna de los materiales y/o partidas relevantes para la certificación, de modo de contar de manera fluida con toda la información de seguimiento del proceso constructivo y no requerir ensayos adicionales. Se esfuerzan para tener toda la información disponible de manera clara para la entidad evaluadora, esto por supuesto requiere de un orden y gestión de información avanzado, lo que realizan con un sistema computacional específico que implementaron. De acuerdo a lo que nos comentaron, al comienzo representa un esfuerzo adicional pero con el paso del tiempo esta metodología de trabajo se integra al proceso normal y permite el acceso a información fácilmente”, comenta el jefe de CES, Hernán Madrid.

En opinión del ingeniero, el equipo de la Dirección de Arquitectura de Magallanes y los profesionales de la seremi de Obras Públicas han logrado conformar un equipo bien afiatado, y muestran experiencia trabajando en certificación CES. “Sus preguntas tuvieron que ver más bien con los procesos y la coincidencia o no de sus hitos y plazos propios de los contratos, así como detalles específicos de algunos requerimientos. Pero el macro de lo que involucra CES ya lo tienen plenamente incorporado en sus actividades”, detalla.

La sustentabilidad, que parte con la exigencia de la incorporación de estándares por la Dirección de Arquitectura del MOP en las licitaciones de diseño y obra, son medidos, evaluados y certificados por el sistema CES. “Su evaluación en terreno, nos permitió desarrollar un trabajo colaborativo, siendo notables los aportes que realizan los usuarios, su compromiso técnico y operacional y, en este caso, la gran participación de los profesionales de la Dirección de Arquitectura y de la empresa contratista”, señala Margarita Cordaro.

En tanto, Hernán Madrid, destaca que las visitas a regiones han permitido constatar el conocimiento cada vez más detallado respecto a los atributos que son relevantes para CES. “Nos alegra enormemente que la certificación haya ido permeando en los mandantes y las constructoras. Eso es súper positivo. La Dirección de Arquitectura del MOP, en términos de proceso, trabaja de maenra similar a una inmobiliaria, ya que recibe la solicitud, la desarrolla, la ejecuta y entrega al mandante, por lo tanto la operación no depende de ellos. Sin embargo, transmiten la conveniencia de que el edificio cuente, posteriormente, con el sello CES Operación para que se mantenga el nivel de sustentabilidad que se certificó”, acota.

En este contexto, el diálogo con representantes de los ministerios de Energía y de Desarrollo Social se generaron espacios para que los presupuestos asociados a operación de edificios, con énfasis en todo lo relacionado con el consumo de energía y agua, puedan ser orientados considerando el sello plus operación de CES.

Fuente: CES

Instituto de la Construcción realizó su Asamblea General Ordinaria de Socios

El pasado 30 de junio, se llevó a cabo la 26ª Asamblea General de Socios, donde el Instituto de la Construcción dio cuenta de las actividades llevadas a cabo durante el año 2021.

Ricardo Fernández, presidente del Instituto, señaló que “con todas las consecuencias negativas que ha tenido la pandemia, ha presentado también la necesidad de acelerar y/o reflotar iniciativas relacionadas al uso de herramientas digitales, aumentar la productividad, relevar aun más la importancia de la sustentabilidad, el confort ambiental, la economía circular y la importancia de la huella de carbono, entre otras, todas iniciativas en las cuales el Instituto ha estado colaborando históricamente y que hoy cobran mayor importancia”.

Asimismo, destacó que este año el Instituto celebra 25 años desde el inicio de su operación -el 1 de julio de 1997- conmemoración que tiene especial relevancia, ya que en el transcurso de los años, el Instituto se ha ido consolidando y ha sido reconocido como una institución transversal, que ha logrado desarrollar proyectos e iniciativas mediante la colaboración articulada de los principales actores del sector, que ha contribuido con aportes concretos al mejoramiento del sector y de esta manera, al bienestar de toda la población.

“Todo ello, por cierto, gracias a la colaboración, compromiso y generosidad de cientos de personas, que han aportado innumerables horas para alcanzar los objetivos propuestos. Nuestros mayores agradecimientos a todos ellos”, agregó Ricardo Fernández.

En cuanto a las actividades desarrolladas el año pasado, el presidente destacó el Plan de Trabajo Minvu-IC que contempló la realización de 13 iniciativas, consistentes en seis anteproyectos de Normas Técnicas; cuatro actividades relacionadas a la Comisión Permanente del Código Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y El Caribe, un Manual de Inspección Técnica para Proyectos de Accesibilidad y dos actividades relacionadas a sustentabilidad.

Por otra parte, se desarrollaron y se apoyaron importantes actividades e iniciativas relacionadas al Código Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y El Caribe, tales como el apoyo técnico para el desarrollo de un proyecto de Mapa de Amenaza Sísmica, la colaboración para la participación de más instituciones en el desarrollo colaborativo del documento de Índice y Contenidos, la creación de la imagen corporativa y página web de la Comisión Permanente, entre otras.

En cuanto a la Certificación Edificio Sustentable – CES, el presidente del Instituto indicó que los edificios certificados aumentaron en un 44% en comparación con 2020, llegando a 26, y los precertificados fueron 63 proyectos.

“Dentro de los edificios certificados destacan los primeros tres que lo hacen bajo la versión CES Hospitales, que son Quillota-Petorca, Curicó, y el Centro de Atención Providencia de la Mutual CChC. También destacó la certificación del Edificio Majestic, el primer edificio inmobiliario, además de escuelas, centros penitenciarios, bibliotecas, edificios de Teletón, comisarías, polideportivos, entre otros”, comentó Ricardo Fernández.

Por otra parte, el Instituto de la Construcción como Entidad Gestora del programa Construye2025, cumplió satisfactoriamente con las labores propias de administración como presupuesto, plan de trabajo, informes de avance trimestrales, etc., mientras que el Consejo de Normalización de la Construcción, realizó una encuesta sobre el acceso, conocimiento y uso que se le da a la normativa en la industria de la construcción chilena, además de priorizar los anteproyectos de normas propuestas por los socios del Instituto de la Construcción.

Asimismo, el Subcomité Economía Circular analizó el documento “Estrategia de Economía Circular en la Construcción”, definiendo 6 ejes de acción y levantando capacidades y experiencias de todos los integrantes junto con un catastro de propuestas. En este sentido, se priorizaron 14 acciones que se enmarcan en los ejes de formación, normativa, benchmarking y colaboración.

Adicionalmente, considerando el estado actual del desarrollo de los contratos de construcción, el Instituto elaboró una estructura para la Modernización de las Relaciones Contractuales (CRC) que será un aporte de gran relevancia para mejorar el desarrollo de los contratos de construcción y un evidente mejoramiento de las relaciones mandante contratista.

“Quiero agradecer especialmente la colaboración de nuestros socios y sus máximas autoridades, a los directores titulares y suplentes, a los miembros de los Comités Técnicos de las numerosas iniciativas y a todos quienes, con su labor especializada y desinteresada, dan vida a cada una de las instancias que conforman nuestro Plan de Acción. También agradezco a los profesionales que nos prestan servicios y especialmente al personal que compone la dirección ejecutiva, quienes, con dedicación y compromiso, permiten llevar adelante nuestra labor y finalmente mejorar el bienestar de las personas de nuestro país a través de la construcción”, concluyó Ricardo Fernández.

Fuente: Instituto de la Construcción

Hospital Biprovincial Quillota Petorca es certificado como el primer hospital sustentable a nivel nacional

El edificio ahorra un promedio de un 36% de energía anual en todos los usos del edificio: sistema de calefacción, refrigeración, ventilación, motores, iluminación artificial, equipamiento interior, entre otros.

Con la presencia de autoridades de la zona, el nuevo Hospital Biprovincial Quillota Petorca fue certificado como el primer Hospital sustentable en Chile por parte del CES, sistema de certificación desarrollado en Chile, que busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan edificios de uso público, tanto de financiamiento público como privado.

En un sencillo acto, se desplegó una placa que acredita la categoría de sustentable, luego las autoridades asistentes hicieron un recorrido por las dependencias del Hospital, para conocer las distintas características que lo convierten en un recinto de esta índole.

El edificio ahorra un 36% de energía anual respecto de uno similar, con un estándar de consumo anual de energía en todos los usos del edificio: sistema de calefacción, refrigeración, ventilación, motores, iluminación artificial, equipamiento interior, entre otros.

Estrategias de ahorro energético:

El Hospital considera las siguientes estrategias para el ahorro energético: activas entre ellas: equipos de alta eficiencia en tecnología led que permiten un ahorro significativo de electricidad y alto estándar de iluminación; central térmica para climatización y calentamiento de agua con equipos de alta eficiencia, tales como intercambiadores de calor y calderas eléctricas; colectores solares para calentamiento de agua, iluminación exterior alimentadas mediante placas solares. Y estrategias pasivas que consideran: envolvente térmica de alta eficiencia, cristales de control solar, cubiertas verdes y placas quiebra- sol.

Factores y características que fueron resaltados por el Subsecretario de Redes Asistenciales Fernando Araos Dattoli quien comentó que “este es sin duda un gran hito para nuestra red asistencial, y es un ejemplo de cómo tenemos que empezar a mirar nuestras construcciones a futuro, ya que además de construir con infraestructura moderna y con buena tecnología, puede ser de manera sustentable, con respeto y cuidado del Medioambiente, tema que hoy es urgente y también fundamental para nosotros como Gobierno”.

Al respecto, Haroldo Faúndez Romero, Director (S) SSVQ, señaló: “Es un hito para nosotros, ya que es súper importante que este Hospital sea el primero en el país en ser certificado como autosustentable. La idea de esto es que el impacto que tengan en el medio ambiente sea minimizado, racionalizado, que ese es el objetivo y también con ahorro de energía sin generar mayores externalidades. Pero esto también tiene una mirada al interior, en beneficio de nuestros usuarios, ya que este edificio autosustentable, sin duda, genera un valor a la atención que le presentamos a nuestros usuarios, y también a nuestros funcionarios, pues el trabajar, desempeñarse, en este tipo de infraestructura genera un adecuado clima y mejor servicio”

Paola Molina O’Ryan, presidenta del Directorio de CES destaca: “ Este edificio fue trabajado desde la certificación y logró un nivel de destacado, esto requiere mucho esfuerzo por parte del diseño para poder lograr estos estándares y lo que esperamos desde la certificación, es que este sea el primer Hospital que se certifique dentro de muchos más que vengan, para que puedan aportar a la sociedad, en lugares que van a brindar una mejor calidad de vida y que a la vez, van a permitir que estas instalaciones ocupen menos recursos de los que se ocupan normalmente y que eso pueda ser redestinado en mejorar la infraestructura en otras partes del país y por último, también con la responsabilidad que esto requiere en estos tiempos en temas medioambientales, porque vamos a cuidar un bajo consumo de energía, vamos a generar pocas emisiones, vamos a lograr poco consumo de agua y vamos a generar pocos residuos”.

Finalmente, Omar Ogalde Bahamondes, Director (S) Hospital Biprovincial Quillota Petorca señaló: “Es un honor ser el primer Hospital en Chile en tener esta certificación. Esta certificación es una metodología de trabajo de ser mucho más eficientes con las energías renovables y eso requiere tener mayor empatía respecto a nuestro medio ambiente. Nos involucra, en nuestro quehacer diario, tener la conciencia y la perspectiva de cuidar nuestro medio ambiente”.

A la fecha, más de 400 edificios de todo Chile están trabajando con CES, impulsado por los Ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo y de Energía, la Cámara Chilena de la Construcción y el Colegio de Arquitectos y el Instituto de la Construcción. Los beneficios de certificarse son, entre otros: edificios y ambientes construidos más sustentables, mejorar la calidad ambiental para los usuarios y la reducción de gastos, reducción de consumo de recursos naturales no renovables: energía, agua, materiales.

Fuente: CES

Huella de carbono en la edificación y el vínculo con las certificaciones

Por Paola Valencia, gerenta de Sostenibilidad de E3

Como ya es ampliamente conocido, según el último reporte de Global Alliance for Building and Construction, el sector vinculado a edificación es responsable del 38% de las emisiones globales de GEI, donde un cuarto de éstas corresponde a las emisiones generadas en los procesos de producción de materiales, transporte y construcción. Por lo tanto, hoy en día se sabe que tres cuartos de las emisiones del sector corresponden a carbono operacional y un cuarto a carbono incorporado.

Sin embargo, ya hace muchos años que sabemos que el sector construcción es responsable de éste y otros impactos ambientales y ha sido uno de los sectores más lentos en incorporar cambios de buenas prácticas no sólo medioambientales, sino también de innovación, tecnológicas y sociales. Y ¿por qué ocurre esto? Bueno, por algo muy simple, porque al menos en Chile este sector compite sólo por costos directos y no considera los costos indirectos. Esto quiere decir que no paga impuestos por los diferentes impactos que genera. Un ejemplo muy claro de esto es que es más barato botar basura que valorizarla. Esto es grave, porque esos impactos ambientales los terminamos pagando todos, dado que el estado invierte un porcentaje no menor del presupuesto nacional en mitigación de daños ambientales, tales como planes de descontaminación, subsidios a familias de zonas saturadas, reforestación, gastos en salud por consecuencia de la contaminación y tantos otros.

Un gran desafío que tenemos en el sector construcción es lograr que nuestros procesos sean ambiental y socialmente responsables y para lograr esto, una de las herramientas más potentes son las certificaciones medioambientales, pero cuando promovemos estos sistemas, lo primero que encontramos por parte de la industria es la respuesta “es más caro”.

Por ello, es muy relevante avanzar a nivel nacional en levantar datos sobre los impactos ambientales vinculados a los procesos productivos y reflejar esto en los costos de producción, tomando para esto uno de los principios de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que señala que “El que contamina paga”. En este contexto, todos los procesos productivos deberían pagar impuestos ambientales de acuerdo con su nivel de impacto y, bajo este concepto, claramente un proyecto certificado con estándares de sustentabilidad tendería a ser más económico que uno no certificado.

Las certificaciones medioambientales de edificios también tienen un rol fundamental en la generación de datos e información ambiental sobre los procesos de producción, construcción y operación de los edificios e infraestructura. Es así como hace más de 20 años que se han implementado certificaciones medioambientales en el mundo, que buscan cambiarle la cara a la industria hacia una más responsable y verde. En ese sentido, se destaca a Chile como uno de los países que no sólo ha implementado sistemas internacionales, sino también desarrollado e implementado sistemas nacionales que ayudan a movilizar al sector a incorporar prácticas de menor impacto ambiental.

Es por esto que vale la pena destacar cómo están abordando la reducción de emisiones de GEI los sistemas de certificación medioambiental que están operando en Chile y que son las certificaciones internacionales LEED y EDGE, y las certificaciones nacionales CVS y CES. En ese sentido, se destaca que todos los sistemas tienen un enfoque de ciclo de vida para abordar la promoción de reducción de energía y por ende de emisiones de GEI, aunque claramente algunos la abordan con mayor profundidad que otros. Los temas en los que coinciden la mayoría de estas certificaciones son premiando el uso de materiales y productos que documenten la energía incorporada en sus procesos, medidas de eficiencia energética en el diseño del edificio, en los equipos de iluminación, climatización, agua caliente sanitaria y la incorporación de energías renovables.

Y al igual que las certificaciones anteriores la Certificación Edificio Sustentable se destaca por promover la eficiencia energética con enfoque de ciclo de vida, ya que premia a los proyectos que documenten la energía incorporada en los materiales, medidas de eficiencia energética en el diseño arquitectónico, en diseño de iluminación, en sistemas de climatización y de agua caliente sanitaria y a los que incorporen energías renovables.

Fuente: CES

Se miden las emisiones de carbono en ciclo completo de vida de edificio certificado CES

En el marco del convenio de colaboración entre los ministerios de Energía, Obras Públicas y el IC, se desarrolló un completo análisis para el edificio del Centro Día del Adulto Mayor de Punta Arenas. El trabajo realizado por EBP Chile, como equipo consultor, permitió medir la huella de carbono en el ciclo completo, lo cual representa un hito fundamental en el camino hacia Net Zero Carbono.

En el marco del convenio de colaboración entre los ministerios de Energía, Obras Públicas y el Instituto de la Construcción, entidad administradora de CES, se desarrolló un completo análisis para el edificio del Centro Día del Adulto Mayor de Punta Arenas.

El estudio contribuyó con el levantamiento de los sistemas de cálculo de huella de carbono en la construcción y también realizar la evaluación de la intensidad de carbono incorporado y operacional, lo que permite contar con información real y cuantificable, señala Margarita Cordaro.

En una primera etapa, se revisaron las metodologías de cálculo, concluyendo que la más apropiada es la metodología RICS, que es inglesa”, detalla José Antonio Espinoza, asesor CES y Jefe de proyecto del equipo consultor de EBP.

Con dicha metodología seleccionada, analizaron etapas del ciclo de vida de la edificación, tales como la de producción de material, el transporte de materia prima y el fin de ciclo de vida, es decir, la disposición. “Hubo que tener presente que el proyecto estaba ubicado en Punta Arenas, por lo cual evaluar el transporte era fundamental”, explica el arquitecto.

Se revisaron plataformas y herramientas de cálculo para poder seleccionar la que se utilizaría para el desarrollo del estudio. Se consideraron Athena (Canadá), GaBi (Alemania), Rukaru (Chile), Tally (EE.UU), EC3 (EE.UU), ABACO (Chile) y One Click LCA (Finlandia), seleccionándose esta última.

En el escenario base se obtuvo un resultado de 1.467 toneladas de CO2 equivalentes. “Hicimos un estudio de sensibilidad donde fuimos modificando ciertas cosas, agregamos energía renovable, modificamos la ubicación del edificio y, finalmente, tomamos el edificio como si fuese Net Zero con bombas de calor geotérmicas y paneles fotovoltaicos. Hubo una reducción de 57% de la huella del edificio al pasar a 635 toneladas de CO2 en el ciclo de vida”, comenta Espinoza.

Para el asesor CES, José Antonio Espinoza, el beneficio de reducir los consumos energéticos al máximo (nivel de “energía neta cero”), implica un carbono operacional prácticamente nulo, ya que sólo se contabilizan las emisiones producidas por refrigerantes, sin tener que aumentar mayormente el carbono incorporado del proyecto.

Por último, la disposición de materiales a una distancia menor a mil kilómetros, jugó un papel clave en la reducción del carbono incorporado del edificio. Luego, de todo el trabajo en el Centro Día del Adulto Mayor de Punta Arenas, el especialista cree que Chile puede llegar a estándares muy cercanos a los de Inglaterra, donde la medida es de 800 toneladas de CO2 equivalentes. “Tenemos el potencial de mejorar si trabajamos en edificios de energía neta cero. Aunque aún nos faltan estudios para ver las diferencias que existen entre Punta Arenas y Arica”, concluye Antonio Espinoza.

Importancia del estudio

El objetivo general del convenio consistió en “aportar a la ampliación del alcance y a la mejora del modelo técnico de la CES, en cuanto ésta permite evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios en Chile y así fomentar su uso en distintos tipos de edificaciones”, señala Bárbara Rodríguez, de la Unidad Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía. A su juicio, “este objetivo es complementario con lo que señalará la futura Ley de Eficiencia Energética respecto a la calificación energética de la edificación de uso público, comercial y oficinas nueva y uno de los objetivos específicos de este convenio apunta a ‘crear una etiqueta informativa que permita mostrar los resultados de eficiencia energética certificados por CES’”.

Por ello, Rodríguez comenta que durante el año 2021 y teniendo presente los nuevos desafíos que impondrá la futura Ley de Eficiencia Energética a la edificación nueva, en conjunto con el equipo técnico de la Unidad Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles, “se trabajó en reformular las actividades del objetivo específico antes mencionado, de manera tal que el nivel de profundidad al desarrollo de la etiqueta, pero también a profundizar en los temas de edificación cero emisiones netas. Desde esta perspectiva, para nosotros este convenio fue un éxito, puesto que permitió sentar las bases de una definición cero emisiones en nuestro país”.

En este contexto, la vicepresidenta del Comité Directivo CES y jefa del Departamento de Construcción Sustentable de la División Edificación Pública de la DA, Margarita Cordaro, destaca la relevancia de poder contar con edificios en operación que reúnen las condiciones para aplicar un proyecto piloto, como fue el caso del Centro Día Adulto Mayor de Punta Arenas. “Es importante destacar que esta medición de huella de carbono se realiza sobre un proyecto de diseño y obra, que obtuvo Premio CES año 2019, alcanzando el nivel de Certificación Destacada y que tiene un tiempo de operación del orden de cuatro años por la institución mandante”, afirma.

Y es que la eficiencia, aplicación y validación es parte del compromiso de la DA para cumplir -a través de la gestión de proyectos- con exigencias nacionales e internacionales. El Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático (MOP-Ministerio del Medio Ambiente) y el aporte para postular la cartera a los bonos verdes soberanos (MOP-Ministerio de Hacienda), que se realiza sobre las emisiones en operación, fueron significativos en este sentido. “Es relevante posicionar el valor que tiene la gestión de certificación CES, en la calidad de los edificios públicos y de uso público y, por lo tanto, debemos fortalecer el proceso de medición, evaluación y su constante difusión y mejoramiento”, sostiene la vicepresidenta del comité directivo de CES.

En ese sentido, el trabajo integrado entre el Ministerio de Energía, la Dirección de Arquitectura del MOP y CES, administrada por el Instituto de la Construcción, para estudiar y evaluar la intensidad de carbono incorporado y operacional en un edificio de uso público con alcance desde la cuna a la tumba fue de suma importancia.

“El convenio nos permite seguir avanzando en el desarrollo sustentable de la edificación pública y el cumplimiento de los compromisos internacionales de medio ambiente, que ha adquirido el país. En lo interno, se requiere avanzar en futuros procesos de medición de huella de carbono, que para establecer una línea base de distintas edificaciones en zonas climáticas variadas en Chile”, argumenta la arquitecta.

Los resultados de este estudio están disponible en la sección Documentos del sitio web de CES: https://certificacionsustentable.cl/documentos/?dir=77

Fuente: CES

Cómo la arquitectura está transformando los espacios educativos en centros comunitarios

Confort, flexibilidad e integración caracterizan a los establecimientos diseñados para facilitar el aprendizaje. Hoy, los arquitectos interactúan fluidamente con otros especialistas para responder a cada contexto.

La evidencia internacional ha demostrado el positivo impacto que las condiciones de confort y habitabilidad tienen en las personas. Por eso, muchas de las edificaciones donde se ejerce pedagogía cuentan con la Certificación Edificio Sustentable (CES).

“Se trata de establecer una relación con la comunidad, fomentar que haya espacios abiertos para recibir a padres y apoderados; y también de promover la apertura en distintos horarios de espacios como los gimnasios y las bibliotecas. La idea es que sean verdaderos centros comunitarios”, afirma el jefe del Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional de la Dirección de Educación Pública (DEP), Esteban Montenegro.

Pensando en el tipo de usuarios, es decir, principalmente en los niños se crean espacios innovadores que optimizan su aprendizaje. De hecho, en muchos de los recintos mandatados por el Ministerio de Educación se está trabajando con la Fundación Patio Vivo, para que los lugares que antes servían solo para recreación también sean pedagógicos. “Hoy se busca que estas áreas no sean solo para hacer deportes, sino que también permitan el desarrollo de otras actividades que promuevan la convivencia”, comenta Montenegro.

Lo anterior, permite apreciar grandes diferencias en este tipo de infraestructura, con respecto a un edificio tradicional o uno de oficinas, que tiene otro tipo de horario y usuarios. “El rol de la arquitectura es demostrativo. En estos espacios es muy útil, por ejemplo, disponer de un panel solar en una escuela porque así, el profesor puede explicar cómo funciona e ir generando conciencia en los niños sobre la sustentabilidad”, sostiene el jefe del Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional de la (DEP).

Arquitectura pasiva

Con una trayectoria de más de 20 años en establecimientos destinados a la educación, Crisosto Smith Arquitectos, ha dejado su sello de arquitectura pasiva en escuelas y liceos. Desde los orígenes de la Certificación CES, profesionales especializados en sustentabilidad han ido evolucionando junto a sus proyectos. “Si miro los proyectos que se hicieron en 2000, eran muy distintos a la manera en que se trabajan hoy. Ahora, hay más información y concordancia con los especialistas en sustentabilidad. Ha sido un aprendizaje”, afirma el arquitecto Andrés Crisosto.

Y es que las variables en esta materia siempre son múltiples. Las condiciones del terreno, las características de la edificación y los requerimientos específicos del mandante, por ejemplo, pueden generar restricciones que los profesionales de la arquitectura convierten en beneficios. “Todo proyecto responde a un requerimiento específico de la normativa: la escala, la materialidad y cómo se expresa el edificio son factores importantes”, dice Andrés Crisosto.

Diferentes respuestas, densidades y contextos conversan con elementos sustentables en medio de una fluida interacción con los asesores CES. En este diálogo se conjugan cuatro factores indispensables para Crisosto Smith Arquitectos: la relación del colegio con el entorno, la escala del lugar, la respuesta hacia la comunidad educativa y su integración. “La clave es cómo la comunidad es acogida dentro de este contexto”, explica el arquitecto.

Para eso, la misión de los profesionales es identificar si la escuela tiene algún sello en particular. “Muchas tienen sello artístico, o bien, lo ponen en la parte deportiva y ahí es primordial que la idea matriz pueda recoger la identidad de la escuela. Luego, los espacios educativos deben ser innovadores, porque las clases ya no se realizan en un recinto cerrado frente al pizarrón. Ahora, puede cambiar la manera de enseñar. Los niños ya no aprenden solo en una clase expositiva”, comenta.

Por lo anterior, los espacios deben ser flexibles e integradores también con el medio. Y así como la sustentabilidad es importante, también lo es el confort interior que ayuda a los niños y jóvenes a estudiar adecuadamente y ser acogidos para que no pasen frío, con espacios bien diseñados. “Todos los temas de sustentabilidad van más allá en algunos casos: la incorporación de tecnología o de elementos para ahorrar energía; los paneles fotovoltaicos; y la utilización de las aguas grises”, concluye el socio fundador de Crisosto Smith Arquitectos.

Fuente: CES

Edificios CES en el sur de Chile bajan consumo de energía hasta dos tercios

Los edificios que albergan a los CECREA de Castro y Valdivia, la Universidad de Los Lagos en Chiloé y la Comunidad Terapéutica de Puerto Montt, lograron altos estándares de eficiencia.

Las cifras no mienten. Comparativamente, los edificios que visitó el jefe de Certificación Edificio Sustentable (CES), Hernán Madrid, este verano, consumen muchísima menos energía que los datos de consumo de energía promedio a nivel nacional que dispone el Ministerio de Energía, considerando su tipo de uso. Esto, pese a estar ubicados en zonas del sur de Chile, donde las características climáticas hacen que la calefacción suela ser más requerida durante el año.

Con un consumo de 31 kwh/m2. año (kiloWatt hora por metro cuadrado al año) y una ocupación cercana al 50% por las dificultades de la pandemia durante el último año, el edificio de la Universidad de Los Lagos en Chiloé es uno de los proyectos más destacados a nivel de consumo de energía del sistema de certificación CES. Más aún, si se toma como referencia el consumo promedio de un recinto educacional que, en 2018, alcanzó aproximadamente 90 kwh/m2. año.

Igualmente, la Comunidad Terapéutica de Puerto Montt, que obtuvo el primer lugar en el Premio CES 2020, solo consumió 58 kwh/m2 en el último año. La cifra es significativamente más baja que el promedio de consumo nacional de los hospitales y oficinas, que alcanzan los 248 y 276 kwh/m2. año, respectivamente, que por sus condiciones de uso puede aproximarse a estas condiciones.

Por su parte, el edificio CECREA de Valdivia totalizó un consumo de 75 kw/h por metro cuadrado; mientras que el recinto que alberga al CECREA de Castro consumió 83 kw/h en el último año, considerando una ocupación cercana al 80% por las dificultades de la pandemia. Estos se comparan con el promedio de consumo de los edificios de oficinas (cercano en tipo de uso) que fue de 276 kw/h según los últimos registros del Ministerio de Energía (2018).

“Comparativamente, todos estos edificios consumen menos que el promedio nacional. Los CECREA, por ejemplo, gastan apenas un tercio del consumo promedio de energía, aún cuando están en la zona sur en que presenta condiciones climáticas más exigentes. En ellos destaca el uso de calefacción con sistemas de bombas de calor con dispositivos de recuperación de calor”, explica el jefe de CES, Hernán Madrid.

Igualmente, el funcionamiento eléctrico eficiente en términos de iluminación. Por ejemplo, la Comunidad Terapéutica de Puerto Montt cuenta con lucarnas en gran parte de su superficie, que ayudan a privilegiar la iluminación natural, contando además con circuitos de iluminación sectorizados para encender y apagar según la ocupación.

“Los edificios de la zona sur requieren un consumo de calefacción importante. Por eso, nos alegra enormemente constatar que la utilización de estrategias de arquitectura y diseño lograron reducir tanto el gasto energético”, señala Hernán Madrid.

Fuente: CES