CATEGORIA

CATEGORIA

CATEGORIA

La Red de Economía Circular de la Construcción da un paso clave: Gobernanza inicia su trabajo con primer taller en Corfo

Con el objetivo de activar las comisiones estratégicas y articular un modelo de gobernanza colaborativo, se realizó el primer taller de la Red ECC con su gobernanza ya conformada. El encuentro se llevó a cabo en Corfo y contó con la participación de representantes públicos, privados y técnicos del ecosistema de la construcción circular.

El jueves 19 de mayo, en las dependencias de Corfo, se desarrolló el primer Taller de Vinculación y Comunicación con la Gobernanza ya constituida de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC). Este hito marca el inicio operativo de las comisiones que integran la gobernanza, articulando esfuerzos públicos y privados para la implementación de un modelo territorial circular en el sector construcción.

Durante la jornada se revisaron los avances del proyecto, entre ellos la reciente gira de prospección tecnológica al Reino Unido, que permitió conocer en terreno plantas de gestión y valorización de residuos en operación y maquinarias modulares aplicables al contexto chileno. También se presentó el modelo de gobernanza y se oficializaron los grupos de trabajo que abordarán brechas clave identificadas en etapas anteriores: inversión, habilitación normativa, articulación territorial e innovación circular.

De esta manera, la Gobernanza quedó conformada con un Comité Técnico, integrado por Corfo, Construye2025, el Gobierno de Santiago, la CDT y la Cámara Chilena de la Construcción (CCCh); y un Comité Consultivo, compuesto por representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Hacienda, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Territorio Circular, Chile GBC, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Seremi Medio Ambiente de la RM, el Gobierno de Santiago, y Plataforma Industria Circular.

En tanto, se establecieron entidades clave dentro del grupo Actor Estratégico: ministerios de Obras Públicas y Vivienda, Salud, Colegio de Arquitectos, CTEC, Instituto de la Construcción, AZA, SKC y Greenrec Lepanto.

“Estamos muy felices de haber recibido esta sesión de gobernanza de la Red ECC, que nos demuestra cómo ha ido avanzando esta iniciativa tan importante para nosotros, porque nos permite contar con proyectos piloto, con experiencias que demuestren que se puede hacer circular la construcción”, destacó Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad de Articulación Sectorial de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo.

La actividad destacó por el consenso en torno a simplificar las estructuras: las cuatro comisiones se reorganizarán en tres: 1.Inversión y Financiamiento Circular, liderada por María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile GBC, 2.Habilitación Territorial y Normativa, liderada por Manuel Gómez, representante de la Seremi de MedioAmbiente RM, y 3.Gobernanza y Cultura Colaborativa, liderada por Rodolfo Tagle, consultor de Plataforma Industria Circular, con dos ejes transversales —información y articulación— que atraviesan todo el trabajo de la Red.

En estas comisiones, se incluirá la colaboración de los aliados estratégicos, que aportarán su expertise técnica. “La interacción e intervención multisectorial permite enriquecer las oportunidades para superar los desafíos, acelerar las acciones y aumentar las probabilidades de éxito”, puntualiza Bárbara Silva, coordinadora del proyecto.

Asimismo, fueron elegidas como presidentas del Comité Consultivo, Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC, y Patricia Pastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago.

“Es importante seguir fortaleciendo nuestra Red de Economía Circular, hoy ya formamos las comisiones, con un trabajo profundo, ya están las metas y los objetivos claros, por lo que queremos seguir avanzando en esta transversalidad de poder trabajar públicos y privados con objetivos claros y poder tener pilotajes en Santiago, para después disponibilizar el modelo en todo el país”.

De los diagnósticos a la acción

El facilitador del taller, Antonio Iturra, destacó la importancia de transformar barreras en oportunidades: “Pasamos de los diagnósticos a la acción. Este taller es un punto de inflexión para activar las comisiones con metas concretas y roles claros. La gobernanza no puede ser difusa; debe ser una palanca de liderazgo y articulación”.

De esta manera, una de las comisiones más activas fue la de Gobernanza y Cultura Colaborativa, la que anunció la elaboración de un mapa relacional de actores para visibilizar roles e interacciones. “Nos propusimos generar una visualización de la red, no sólo como una estructura funcional, sino como una comunidad activa, con mecanismos de comunicación efectiva y métricas de avance”, explicó Tagle.

Por su parte, María Fernanda Aguirre enfatizó la urgencia de mapear los instrumentos existentes. “Ya existen productos financieros desde la banca ética hasta la banca pública. Nuestro desafío es integrarlos y visibilizarlos para que las empresas del sector puedan acceder a ellos”, sostuvo.

En tanto, Manuel Gómez presentó el plan para desarrollar un webinar sobre normativas sanitarias, liderado por la Comisión de Habilitación Territorial y Normativa, que contará con el apoyo del Ministerio de Salud y la experiencia técnica de la empresa irlandesa Kiverco.

La Red ECC busca habilitar inversiones verdes y compras sustentables mediante la valorización de residuos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial. Este taller fue un paso fundamental para consolidar su gobernanza y comenzar a ejecutar acciones concretas que impulsen una construcción más sustentable en Chile.

Construcción sostenible: el rol clave de la capacitación y certificación en economía circular

Durante el webinar organizado por Reduciclo en colaboración con Construye2025, se presentaron herramientas formativas y de certificación para trabajadores del sector, con énfasis en los perfiles de Capataz y Bodeguero. La instancia reunió a actores clave del ecosistema para impulsar la sostenibilidad desde la obra.

El 12 de junio se realizó el webinar “Capacítate y certifícate en economía circular”, organizado por Reduciclo en colaboración con Construye2025, y con el apoyo del Centro SIMOC, y el Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) de la Cámara Chilena de la Construcción, en el que se presentaron avances en formación y certificación de competencias laborales clave para la economía circular en la construcción.

La instancia fue moderada por Marcos Brito, gerente de Construye2025, y contó con el patrocinio de la Red de Economía Circular en Construcción (Red ECC).

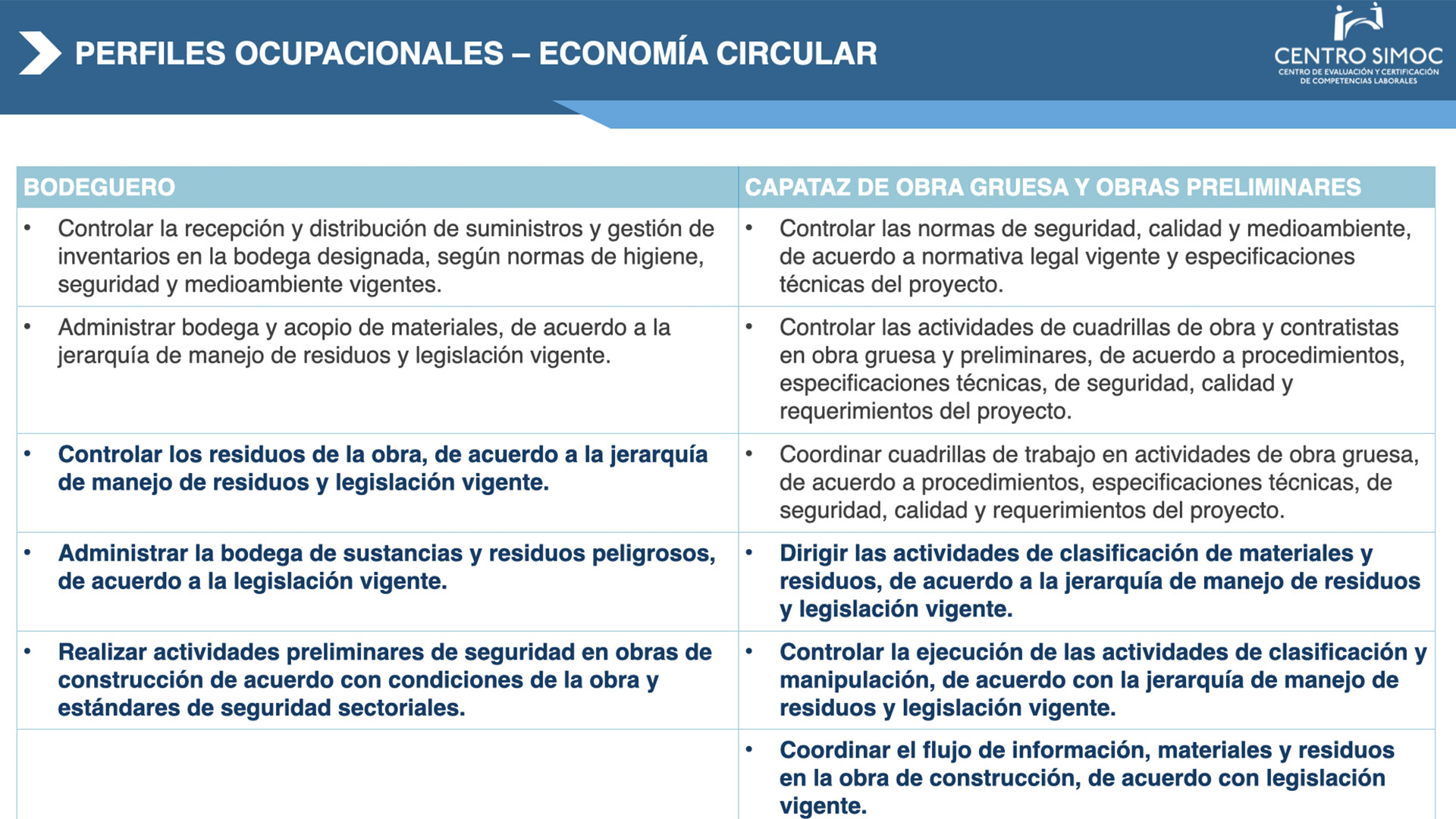

La encargada de abrir la jornada fue Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, presentando la actualización de los perfiles ocupacionales de Jornal Ambiental, Capataz y Encargado de Bodega. Este proyecto fue desarrollado en 2022 en el marco de la 12a convocatoria de ChileValora, contó con co-financiamiento privado por parte de las constructoras AXIS Desarrollos Constructivos, Suksa y Viconsa, para su desarrollo se realizaron mesas de trabajos y entrevistas donde participaron representantes de la academia.

Posteriormente, el OSL incorporó las unidades de competencia laborales (UCL) de los perfiles, respecto a la jerarquía de gestión de residuos, normativa ambiental e implementación de procedimientos y planes de gestión a los perfiles existentes, los que están validados y publicados en la plataforma de ChileValora.

Las UCL son estándares que describen los conocimientos, habilidades y aptitudes que un individuo debe demostrar para realizar una función específica en el trabajo, incluyendo los criterios para evaluar su desempeño. Conforman la base del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y permiten reconocer formalmente las capacidades de los trabajadores, independientemente de cómo las hayan adquirido

Alejandra Tapia subrayó que esta iniciativa nace de un esfuerzo público-privado que busca mejorar la productividad y sostenibilidad del sector, considerando que Chile genera más residuos de construcción que países europeos y que estos afectan desproporcionadamente a comunas más vulnerables. Además, enfatizó que este enfoque busca no sólo eficiencia, sino también equidad territorial y valor compartido.

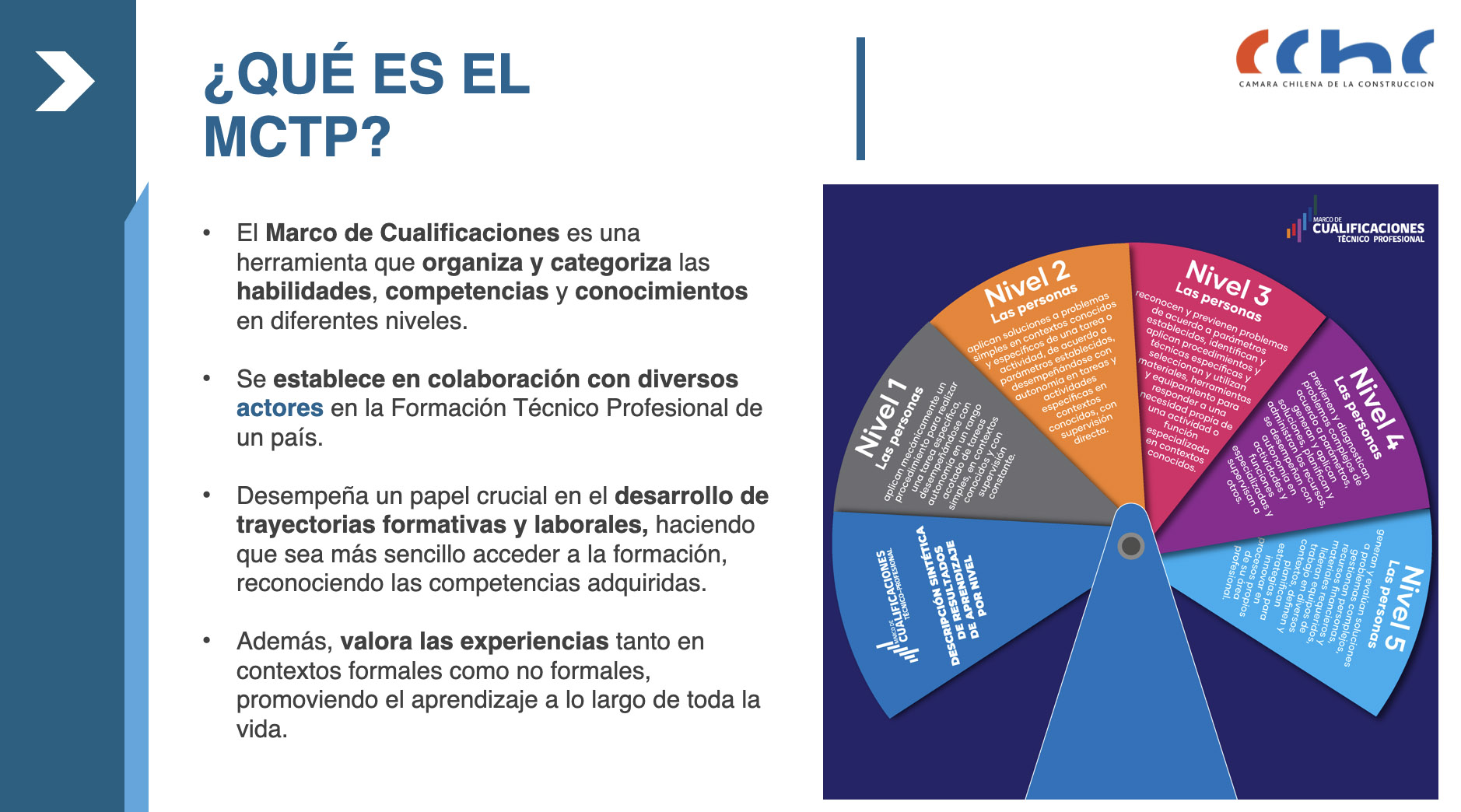

Luego, Matías Donoso, presidente del Organismo de Competencias Laborales (OSCL) del sector Construcción y subgerente de Formación de Capital Humano en la Cámara Chilena de la Construcción, explicó cómo estas competencias se insertan en el Marco de Cualificaciones del sector, detallando los cinco niveles de este sistema –desde jornal hasta jefe de obra– y cómo permite diseñar trayectorias formativas claras y pertinentes.

También destacó el nuevo marco legal que permite a las empresas financiar procesos de certificación a través de la franquicia SENCE, eliminando barreras económicas para su implementación y abordó la relevancia de profesionalizar oficios y contar con instrumentos validados para mejorar la calidad, reducir accidentes y facilitar la contratación.

Por su parte, Felipe Frías, gerente general del Centro SIMOC, compartió la experiencia de su institución, que ha realizado más de 12 mil certificaciones en construcción, detallando cómo es el proceso de evaluación –teórico y práctico, en terreno– y los beneficios concretos que representa para empresas y trabajadores. Anunció, además, la alianza estratégica con Reduciclo para certificar a los perfiles de Capataz y Bodeguero con competencias en economía circular, destacando que hoy la certificación es también un diferenciador en licitaciones públicas y privadas.

Y para finalizar, Lucas Bracho, director y cofundador de Reduciclo, presentó el curso SENCE de economía circular desarrollado junto a la Escuela Tecnológica de la Construcción. Este programa incluye cinco módulos que abordan desde comunicación efectiva con equipos de obra hasta estrategias para reducir residuos desde el diseño y planificación. A través de ejemplos en terreno, mostró cómo la pérdida de materiales nuevos por mala gestión es una realidad frecuente pero evitable. Su presentación recalcó que la clave está en prevenir, reutilizar y medir desde la fuente, más que depender solo del reciclaje externo.

El webinar tuvo dos paneles de preguntas que permitieron profundizar en los beneficios concretos de la certificación: mejora de procesos, reducción de riesgos, aumento en la empleabilidad y alineamiento con acciones relacionadas a la sostenibilidad corporativa y ESG.

Todos los expositores coincidieron en que la economía circular no es una tendencia, sino un cambio estructural que trae consigo muchos beneficios para el sector. En tanto, Construye2025 reafirmó su compromiso como articulador, promoviendo la adopción de estas herramientas a nivel nacional para avanzar hacia una construcción más eficiente, sostenible y equitativa.

Para más información de los cursos, ingresar aquí: https://reduciclo.cl/contacto

El webinar está disponible aquí:

Productividad en la construcción: una tarea pendiente que urge abordar con innovación, industrialización y colaboración

Entre 2015 y 2023, la productividad del sector construcción en Chile cayó un 19 %. Así lo advierte Hernán de Solminihac, presidente del Colegio de Ingenieros y miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC, quien detalla los desafíos y aprendizajes del rubro, y destaca el rol clave de programas como Construye2025 y el Plan BIM para revertir esta tendencia.

La productividad en la construcción chilena ha mostrado un preocupante retroceso en los últimos años. De acuerdo con estimaciones de CLAPES UC, entre 2015 y 2023 esta cayó un 19%, lo que equivale a una tasa anual promedio de -2,4 %. “Esta caída implica que, utilizando los mismos recursos humanos y de capital, hoy se produce menos, lo que encarece los proyectos, reduce márgenes y limita la competitividad frente a otros mercados”, explica Hernán de Solminihac, presidente del Colegio de Ingenieros y miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC.

La productividad en la construcción chilena ha mostrado un preocupante retroceso en los últimos años. De acuerdo con estimaciones de CLAPES UC, entre 2015 y 2023 esta cayó un 19%, lo que equivale a una tasa anual promedio de -2,4 %. “Esta caída implica que, utilizando los mismos recursos humanos y de capital, hoy se produce menos, lo que encarece los proyectos, reduce márgenes y limita la competitividad frente a otros mercados”, explica Hernán de Solminihac, presidente del Colegio de Ingenieros y miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC.

Mientras países como España y Dinamarca experimentaron aumentos de productividad de aproximadamente 3% en el mismo período, Chile enfrenta el desafío de modernizar su industria para revertir esta tendencia. En este contexto, la digitalización y la industrialización se han posicionado como palancas clave para el cambio. Sin embargo, su impacto aún no se evidencia de forma agregada, a juicio del ingeniero. “Iniciativas como el Planbim de Corfo y Construye2025 han impulsado la adopción de herramientas digitales en licitaciones públicas y privadas, pero requieren mayor masificación y articulación para generar efectos visibles en la productividad”, subraya De Solminihac.

El proceso de industrialización, por su parte, mediante sistemas prefabricados y procesos estandarizados, ha enfrentado importantes barreras estructurales, como escalas de producción limitadas, marcos normativos poco adaptados y resistencia cultural al cambio. “La estandarización de diseños aparece como una condición crítica para el despegue de la construcción industrializada”, indica el profesional. Y para muestra, un botón: en regiones como Antofagasta, donde la influencia minera ha promovido métodos más industrializados, los niveles de productividad son considerablemente más altos que el promedio nacional, de acuerdo con estudios de CLAPES UC.

Cómo avanzar

Entre los principales obstáculos para avanzar en productividad, Hernán de Solminihac identifica cuatro: baja adopción de tecnologías digitales y sistemas industrializados, marcos normativos que necesitan mejoras, una cultura reacia a la innovación y una permisología excesivamente lenta y fragmentada. “Tenemos más de 400 trámites distintos y una ruta crítica que supera los 2,7 años, pudiendo incluso extenderse por más de una década”, detalla. Con ello, se dificulta el avance hacia una industria más moderna, integrada y eficiente.

La colaboración entre el sector público, privado y la academia ha sido esencial para trazar una hoja de ruta hacia una industria más eficiente. “Construye2025 y el Planbim son ejemplos de iniciativas que han promovido la digitalización y la industrialización”, insiste. También destaca el trabajo de la Mesa Nacional de Formación en Construcción, integrada por ChileValora, la CChC, entidades públicas y universidades, que ha desarrollado estándares de competencias y validaciones de aprendizaje, fortaleciendo el capital humano.

A pesar de los avances, la adopción masiva de estas soluciones sigue siendo limitada. “Los proyectos piloto han demostrado el potencial de herramientas como BIM e industrialización, pero su escalamiento aún no ocurre. Las rigideces normativas y la fragmentación institucional han impedido que estas soluciones escalen”, confirma.

Para consolidar mejoras, se requiere un paquete cohesionado de medidas: “Masificar BIM e industrialización mediante normas y bases de licitación que incentiven su aplicación, modernizar la permisología con plataformas únicas y silencio administrativo positivo, crear parques industriales de módulos y consolidar normas técnicas que respalden la industrialización”, sugiere, citando como ejemplo exitoso el programa hospitalario del Reino Unido (New Hospital Programme), que ha logrado reducir drásticamente plazos y costos, con un enfoque programático y estandarizado.

Finalmente, el vocero de CLAPES UC enfatiza en el rol fundamental del capital humano: “Sin técnicos capacitados, las tecnologías no generan beneficios”. Y si bien reconoce que se han creado liceos técnicos y centros de formación especializada, así como se han implementado programas de certificación de competencias, es necesario “ampliar y actualizar la oferta formativa, alinear contenidos con estándares internacionales y las necesidades del mercado, e incentivar a las empresas a invertir en capacitación continua”.

“Con una estrategia articulada de desarrollo de capital humano, el sector podrá aprovechar plenamente las oportunidades tecnológicas disponibles”, concluye.

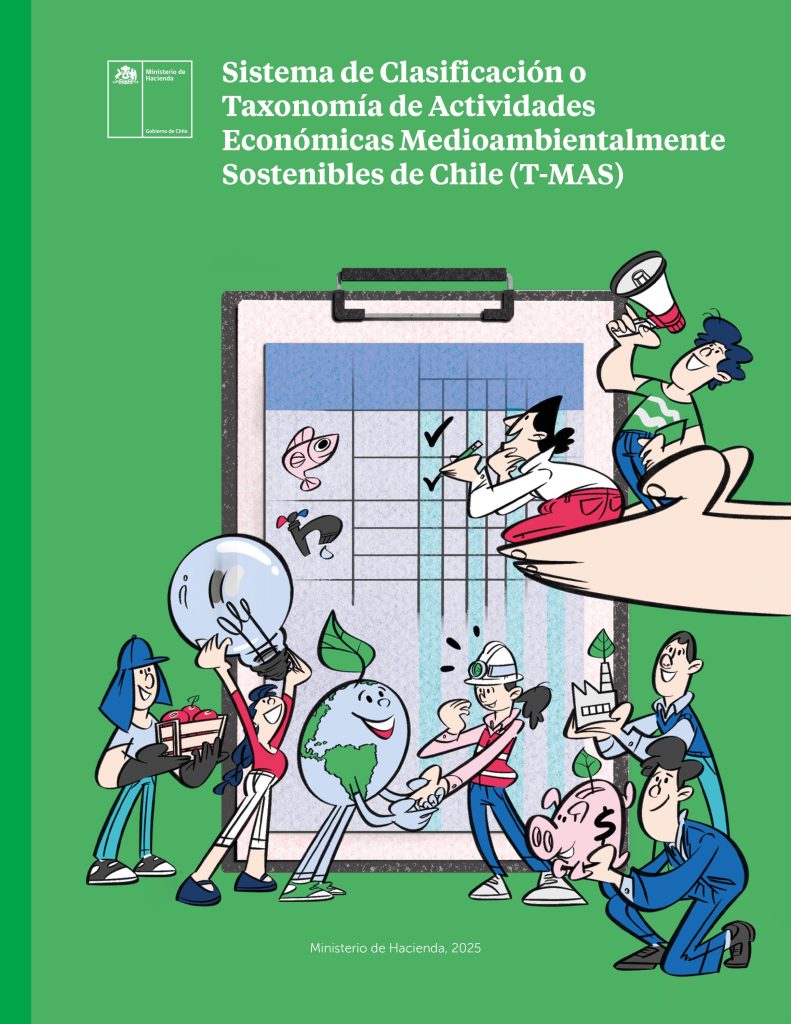

Chile avanza hacia la inversión verde con la primera taxonomía de actividades económicas sostenibles

La Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles de Chile (T-MAS) fue lanzada por el Ministerio de Hacienda como una herramienta clave para alinear inversiones con los compromisos climáticos del país. El sector construcción fue protagonista en su desarrollo, con la participación de Paola Valencia, arquitecta y jefa de Acción Climática y Economía Circular de EBP Chile.

El Ministerio de Hacienda presentó recientemente la primera versión de la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles de Chile (T-MAS), un hito que marca un paso decisivo en el diseño de herramientas que promuevan la inversión alineada con los objetivos climáticos y ambientales del país.

El Ministerio de Hacienda presentó recientemente la primera versión de la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles de Chile (T-MAS), un hito que marca un paso decisivo en el diseño de herramientas que promuevan la inversión alineada con los objetivos climáticos y ambientales del país.

La T-MAS establece criterios técnicos y científicos para clasificar actividades económicas como ambientalmente sostenibles. Esta herramienta permitirá identificar aquellas inversiones que contribuyen a la mitigación del cambio climático, adaptación, uso sostenible del agua y recursos, economía circular, prevención de la contaminación y protección de la biodiversidad.

El sector construcción fue parte integral del desarrollo de esta clasificación, gracias a una articulación multisectorial que convocó a expertos y actores clave. Paola Valencia, arquitecta y jefa del área de Acción Climática y Economía Circular de EBP Chile, participó como Chairperson del sector construcción e inmobiliarias. Una de las principales tareas fue definir, en base a evidencia técnica y experiencia nacional e internacional, qué acciones dentro del sector construcción realmente aportan a la mitigación del cambio climático, y bajo qué condiciones pueden considerarse sostenibles. En esta entrevista, nos cuenta más detalles de su participación.

¿Cómo fue su experiencia liderando el componente técnico del sector construcción en el desarrollo de la T-MAS?

Fue una experiencia muy desafiante, por varias razones. En primer lugar, era un tema nuevo en el país, no había experiencia y tuvimos que estudiar qué eran las taxonomías y cómo se habían conformado en diferentes países del mundo. En segundo lugar, tuvimos que alinear cada una de las experiencias, cruzarlas con la realidad nacional e identificar qué tipo de actividades y criterios podrían ser más adecuados para el Chile de hoy. Y, en tercer lugar, uno de los desafíos más importantes fue conciliar las visiones y necesidades de cada uno de los actores que participaron en cada una de las etapas de socialización del proceso y tratar de llegar a un producto que lograra un consenso sectorial.

¿Qué aspectos destacaría del proceso colaborativo en la construcción de esta taxonomía?

En primer lugar, destacar la gobernanza del sistema de taxonomía, dado que en la estructura está el Nivel Directivo y luego hay un Nivel Coordinador, que cumplió un rol fundamental de guiar a los ocho equipos de Chairpersons, coordinarlos y llevar a cabo diferentes etapas de procesos participativos. En segundo lugar, fue muy valioso que existiera también un Grupo Revisor, compuesto por una variedad relevante de representantes del sector, quienes tuvieron la oportunidad de revisar cada una de las entregas, entregar sus aportes y realizar talleres de discusión en cada etapa.

Beneficios y avances para la industria

De acuerdo con Paola Valencia, los beneficios de T-MAS implican entregar al sistema financiero una referencia de estándares mínimos a considerar, tanto para Contribución Sustancial como para No Hacer Daño Significativo, lo que permite tener un criterio mínimo común.

“También al impulsar la incorporación de estos criterios a otros sectores que no los tenían previamente, se espera movilizar con mayor fuerza y forma transversal varios mercados hacia modelos sostenibles y por consecuencia podría acelerar estos temas en el sector construcción”, precisa.

¿Qué oportunidades se abren para el rubro en términos de financiamiento e inversión sostenible con esta herramienta?

Esperamos que se abran nuevos productos financieros verdes, en especial focalizados a los desarrolladores y constructoras, creo que este tipo de mercado objetivo es el que realmente puede generar los cambios que necesitamos en la industria. Además, me parece que es muy positivo que los incentivos estén focalizados a premiar buenas prácticas ambientales y sociales y no sólo a generar dinamismo en el mercado.

¿Cómo se alinea la T-MAS con los esfuerzos del sector por avanzar hacia una construcción más sustentable?

Algunos actores del sector construcción vienen trabajando e impulsando este tema hace muchos años, pero con bajo nivel de avance, en comparación al esfuerzo realizado. En este sentido pienso que, dado que es una iniciativa de política internacional y de Estado, cumple un rol fundamental en presionar en general al sistema en promover industrias sustentables, por lo que se espera que este impulso permita acelerar el avance en estos temas en la cadena de valor del sector y de forma nacional.

¿Qué desafíos enfrentaron al definir los Criterios Técnicos de Selección (CTS) para el sector?

El sector construcción cuenta con varios sistemas de certificación que están operando en Chile desde hace muchos años. El mayor desafío fue la alineación de los estándares que estos sistemas solicitan. Otro desafío fue incorporar criterios que pudieran ser factibles de cumplir en todas las regiones de Chile, dado que hay requerimientos, en particular de residuos que no es factible de solicitar a nivel nacional.

¿Qué recomendaciones haría para que empresas constructoras, especialmente PYMEs, puedan comenzar a alinearse con la T-MAS?

En primer lugar, que revisen los CTS establecidos para el sector, que estudien los productos financieros que están disponibles para ellas y que alinean sus prácticas a los criterios definidos en la Taxonomía, dado que este es un movimiento que está comenzando y que es probable que crezcan las oportunidades en este contexto.

¿Cómo visualiza la evolución de esta herramienta en el tiempo y su integración en la regulación o prácticas del mercado?

Esperamos que en una próxima versión se puedan incorporar CTS con enfoque de Contribución Sustancial (CS) para los 6 objetivos medioambientales. Por otra parte, que las instituciones financieras incorporen estos criterios en sus instrumentos de evaluación, sobre todo los de CS. Finalmente, que las empresas revisen y alineen sus prácticas a los criterios definidos en la taxonomía y, de esta manera, se generen los cambios que necesitamos para tener industrias que generen menos impacto y que aportemos a la carbono neutralidad que el país ha comprometido al 2050 .

Desde su perspectiva y como parte del ecosistema de Construye2025, ¿cómo complementa la T-MAS las iniciativas actuales del programa?

La primera versión de la T-MAS sólo aborda los CTS de NHDS para Objetivo de Transición hacia una Economía Circular, que es el objetivo que aborda la Industrialización y Economía Circular, temas que ha impulsado el programa Construye2025. Esperamos que para una próxima versión de la T-MAS se incorporen en los CTS de CS del Objetivo de Transición hacia una Economía Circular, que desarrollamos y que complementan en forma más contundente estos temas.

La T-MAS está disponible públicamente y será actualizada periódicamente, integrando nuevos sectores y mejorando sus criterios a medida que evoluciona la ciencia y la tecnología. Su implementación también se vinculará con otros instrumentos como bonos verdes y estrategias de financiamiento sostenible, fortaleciendo la transparencia y confianza en el sistema financiero nacional.

Soluciones habitacionales e innovación: CTEC inaugura Nodo Norte en Antofagasta

El nuevo Nodo Norte de CTEC abre sus puertas en Antofagasta con un innovador modelo de vivienda social adaptado al desierto, marcando un paso clave en la descentralización de la innovación para una construcción más sostenible y pertinente al territorio.

Con la presencia de autoridades regionales, representantes del mundo académico, gremial y empresarial, el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTEC) realizó el lanzamiento oficial de su Nodo Norte, emplazado en el campus Coloso de la Universidad de Antofagasta. Este hito marca un nuevo avance en el proceso de descentralización de capacidades tecnológicas y fomento a la innovación en el sector construcción.

El Nodo Norte tiene como misión articular a los diversos actores del ecosistema regional para enfrentar desafíos locales, poniendo énfasis en el desarrollo de soluciones habitacionales pertinentes al territorio, procesos constructivos sustentables y tecnologías de alto impacto en contextos climáticos extremos como los del norte del país. Esta iniciativa responde al mandato original de CORFO, entidad impulsora de la creación de CTEC, y se enmarca en la consolidación de una red nacional de nodos tecnológicos.

Durante la jornada inaugural, se destacó la importancia de la colaboración entre instituciones, empresas y el mundo público, con el objetivo común de promover la sustentabilidad y la pertinencia territorial en el desarrollo del hábitat, tal como lo destacó Marcelo Cortés, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Antofagasta: “hoy nos reúne un hito que refleja de manera ejemplar lo que puede lograrse cuando las voluntades se articulan. El lanzamiento del Nodo Norte. Esta instancia marca la expansión territorial de un centro tecnológico de gran relevancia que representa una visión compartida, la de transformar el desarrollo mediante la colaboración efectiva entre el Estado, la academia y el mundo privado. Creemos firmemente en la necesidad de fortalecer estos espacios de encuentro, porque es justamente en la convergencia de saberes, experiencias y capacidades donde surgen las respuestas más potentes a los desafíos que enfrentamos como región y como país”.

Casa A0: un modelo innovador de vivienda social adaptada al norte

Uno de los hitos del Nodo es la culminación del prototipo habitacional Casa A0, desarrollado por la alianza AceroLab, conformada por el Instituto Chileno del Acero (ICHA), Cintac, Volcán, BBosh, Aza, Jonas, AMCS, Sinestesia, Ecological, Comgrap, Eminiciv, Smart Biomateriales, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta y el arquitecto Tomás Villalón. Esta vivienda fue uno de los proyectos seleccionados en el Desafío MODhabitar, financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta, y representa un nuevo estándar de habitabilidad sustentable para climas cálidos y secos.

“Como ministerio, vemos en este Nodo una oportunidad para articular conocimiento, empresas y políticas públicas hacia una vivienda más digna y adaptada a la realidad climática y geográfica de nuestra región. MODhabitar ha sido una muestra de cómo podemos innovar con sentido social incorporando la Construcción Industrializada como un componente muy relevante para dar respuesta al déficit habitacional que tenemos como región”, comentó Paula Monsalves Manso, SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.

La Casa A0 es una vivienda social de 54 m² habitables, diseñada para ser fácilmente ampliable gracias a que su estructura portante completa se entrega desde la etapa inicial. Su sistema constructivo permite eficiencia en tiempos de montaje, flexibilidad en su evolución y bajo impacto ambiental. Además, se adecúa especialmente bien a las condiciones climáticas, topográficas y de radiación solar de Antofagasta.

“Desarrollar esta vivienda nos permitió demostrar que es posible ofrecer soluciones sociales con estándares superiores, integrando tecnología, industrialización y pertinencia territorial. Este prototipo representa un cambio de paradigma en la vivienda social y una muestra palpable de cómo el acero puede aportar al desarrollo y bienestar de la sociedad, ya que es un material de bajo impacto ambiental y que asegura la calidad y durabilidad de estay otro tipo de viviendas”, expresó Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo de ICHA y vocero de la alianza AceroLab.

La vivienda se orienta estratégicamente para maximizar la luz natural y favorecer la ventilación cruzada. El diseño distingue entre recintos húmedos (poniente) y habitables (oriente), logrando superar el 75% de iluminación natural exigida para el solsticio de invierno. A esto se suma un sistema de cubierta, muros y pisos ventilados, que propician el enfriamiento natural por convección del aire.

La Casa A0 incorpora soluciones pasivas y activas para enfrentar el calor extremo. Entre ellas, destacan: aleros y persianas exteriores que minimizan la radiación solar directa, sistemas de ventilación mecánica controlada por sensores de humedad, un innovador sistema de inyección pasiva de aire refrigerado mediante hidrotermia y una envolvente térmica optimizada para alcanzar la más alta calificación del Sistema de Calificación Energética de Viviendas (CEV). Gracias a esta integración de diseño, materialidad y control solar, la vivienda logra mantener temperaturas interiores confortables tanto en verano como en invierno, reduciendo la necesidad de sistemas activos de climatización.

Actualmente encuentra en proceso de monitoreo ambiental y energético, liderado por el Centro Desarrollo Energético Antofagasta de la Universidad de Antofagasta (CDEA-UA), a través de sensores que permiten registrar variables como: temperatura y humedad interior y exterior, material particulado, desempeño de los sistemas fotovoltaicos y funcionamiento del sistema de aguas grises, entre otros.

En ese mismo contexto, el CDEA-UA cumple un rol articulador y técnico clave en el desarrollo del prototipo de vivienda modular sustentable, desde su experiencia en energía solar y economía circular, aportando con la validación energética y ambiental del piloto, el acompañamiento metodológico en terreno, y la generación de evidencia técnica que permita proyectar esta solución habitacional como un modelo replicable para el norte de Chile. Su participación refuerza el compromiso institucional con la transición energética justa y el fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto social y territorial.

“Este piloto no es solo una demostración tecnológica, es una herramienta concreta para validar cómo la vivienda sustentable puede responder a los desafíos del norte de Chile. Al integrar energía solar, reutilización de materiales y eficiencia energética, generamos evidencia real que puede escalarse en políticas públicas y modelos habitacionales más justos y resilientes”, destacó el Dr. Jorge Rabanal Arabach, investigador y director alterno del CDEA-UA.

“El Nodo Norte es una pieza clave en la estrategia de CTEC para descentralizar la innovación en construcción y acercarla a los territorios. Lo que estamos impulsando en Antofagasta es un modelo de trabajo colaborativo que pone al servicio del ecosistema regional nuestras capacidades tecnológicas, metodologías de pilotaje y redes de articulación para enfrentar desafíos concretos como la vivienda, la eficiencia energética y la sustentabilidad. Más allá de una infraestructura o un piloto habitacional, este Nodo es una plataforma viva que busca acompañar a empresas, instituciones y emprendedores en sus procesos de transformación productiva, desde el desierto y para el desierto”, afirmó Carolina Briones, directora ejecutiva de CTEC.

CNC celebra su sesión número 200 y 20 años, con una reunión especial en la CDT de la CChC

En la ocasión, el histórico expresidente del CNC y representante del Colegio de Ingenieros, Sergio Contreras, repasó la trayectoria del Consejo de Normalización de la Construcción, desde su génesis en el Colegio de Ingenieros, pasando por sus principales hitos hasta su rol consultivo actual.

En el marco de la reciente celebración de las 200 sesiones y los 20 años del Consejo de Normalización de la Construcción (CNC), se realizó una sesión especial en la CDT de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), durante la cual los asistentes pudieron escuchar una revisión histórica para recordar su origen y evolución a lo largo del tiempo.

El principal orador de la jornada fue Sergio Contreras, vicepresidente del Colegio de Ingenieros y fundador del CNC, quien relató a los presentes una serie de recuerdos y anécdotas sobre los hitos y desafíos que han marcado la trayectoria del CNC. Fue la necesidad de establecer una institucionalidad más definida, en el ámbito de la normalización de la construcción en Chile, la que sembró la semilla de su creación.

Su origen se remonta a una iniciativa en el Colegio de Ingenieros, impulsada por Elías Arce, quien, en palabras de Contreras, era un “fanático por las normas”. Esta comisión, que inicialmente tuvo un borrador de norma sin consulta pública, experimentó un declive y fue posteriormente trasladada al Instituto de la Construcción (IC). En el IC, la ingeniera Erika Vélez asumió la presidencia de una comisión especial de normas, y el trabajo conjunto llevó a la conclusión de que se requería una institucionalidad más formal. De esta discusión surgió la idea de crear un “Consejo Nacional de Normalización de la Construcción”.

Conformación y propósito inicial

El Consejo fue concebido como una entidad transversal, con la participación de diversos sectores, siguiendo el modelo del IC. Sus integrantes originales incluían:

- Sector público: A través del Ministerio de Vivienda.

- Sector privado: Representado por la industria.

- Colegios profesionales: Como el Colegio de Ingenieros.

- Academia: Mediante distintas universidades.

Esta conformación original “se mantiene más o menos hasta hoy”, destacó Contreras. La idea fundamental era coordinar las iniciativas de normas existentes, ya que en sus inicios se detectaron duplicidades, como el caso de INN y otras instituciones trabajando en el mismo tema. Además, buscaba ser un apoyo para el INN en el sector de la construcción.

Evolución y logros

Inicialmente, el Consejo aspiraba a un rol más ejecutivo en la elaboración de normas, pero con el tiempo, su papel evolucionó hacia un enfoque “mucho más consultivo”, detalló el ingeniero.

Entre las acciones y logros destacados del Consejo se encuentran:

- Trabajo conjunto con INN y CORFO: Esta colaboración permitió actualizar o crear “un montón de normas en la construcción de Chile” que estaban obsoletas, detallando que se trató de alrededor de 60 normativas.

- Actualización de normas clave: De esa iniciativa nació la actualización de las normas de viento y de nieve, y la norma de cargas útiles (antiguamente llamadas sobrecargas), cambiando luego el nombre a “carga útil”. También se creó la norma de combinación de cargas.

- Coordinación de iniciativas: El CNC ha sido fundamental para evitar la duplicación de esfuerzos en la creación de normas, promoviendo una visión común en el sistema normativo.

Liderazgo y cambios internos

El primer presidente del Consejo fue Blas Bellolio, quien era gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción y ocupó el cargo por aproximadamente cinco años. Por su parte, Sergio Contreras fue vicepresidente “desde el principio, desde la creación”. Tras la renuncia de Bellolio, Sergio Contreras asumió la presidencia, cargo que ocupó alrededor de 10 años.

Luego de esa década, asumió la presidencia Lucio Ricke, director del Instituto de la Construcción en representación de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE). Al cierre de la sesión especial, el actual presidente destacó que “pudimos seguir compartiendo un poco la historia y relevar a las personas que han estado en este consejo. Seguiremos trabajando en las tareas diarias que tenemos dentro de nuestro plan estratégico, orientado al día a día de las instituciones y a relevar la difusión y el buen uso de la normativa dentro de nuestra industria”.

Futuras colaboración

A pesar de su decisión, el actual vicepresidente del Colegio de Ingenieros se mantuvo como representante titular de dicha entidad. En este rol, se gestó un acuerdo con el Instituto Nacional de Normalización para “poner a disposición las normas de los del INN a disposición con algún tipo de acuerdo” de los socios del Colegio. Este convenio también abrió la posibilidad de que el Colegio de Ingenieros, a través de su Comisión de Normalización (reactivada por Sergio Contreras), participara en la elaboración de anteproyectos de normas “muy en conjunto con INN”.

Esta comisión ha trabajado en la norma de viento, cuya actualización está “saliendo este mes”, y tiene en carpeta otras normas, como la de nieve, la de estructuras patrimoniales y la de monitoreo de estructuras. Este trabajo no duplica las funciones del Consejo de Normalización, ya que el Colegio de Ingenieros abarca “11 especialidades de la ingeniería” y no solo la construcción, explicó Contreras, añadiendo que se busca mantener una estrecha coordinación entre el Colegio y el Consejo.

Finalmente, se señaló la importancia de la accesibilidad a las normas para los estudiantes de pregrado, una iniciativa que el INN y el Consejo han discutido, reconociendo la necesidad de la academia de acceder a estos documentos.

La consejera del CNC, Marlena Murillo, resaltó que “el tema normativo siempre va a estar vigente, nunca va a perder vigor, y en la medida de que vayamos relevando los temas importantes, iremos marcando ciertos objetivos y visualizando ciertas temáticas. Por ejemplo, el tema medioambiental, que tiene que ver con el reciclaje o con la economía circular en la construcción llevan menos tiempo y aún no tienen la potencia que queremos visualizar. Entonces, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de materiales y el uso y reutilización de las cosas van a ser temas importantes a normar”.

Fuente: Instituto de la Construcción

Construye2025 refuerza compromiso con la economía circular en la construcción en cierre del proyecto Al-Invest

Durante el evento de cierre del proyecto Al-Invest liderado por Eurecat, Marcos Brito, gerente de Construye2025, participó en un panel donde destacó el rol estratégico de la articulación público-privada para acelerar la transformación sostenible del sector construcción.

El 11 de junio se realizó el cierre del proyecto Al-Invest, iniciativa impulsada por Eurecat que buscó fortalecer la sostenibilidad de MiPymes del sector construcción a través de modelos de negocio circulares. En esta instancia, Construye2025, representado por su gerente Marcos Brito, fue parte del panel principal de conversación sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria para avanzar hacia una economía circular.

El panel también contó con la participación de Carolina Briones, directora ejecutiva de CTEC, y Francisca Díaz, coordinadora de proyectos de la CDT. En conjunto, compartieron experiencias sobre el rol de la innovación, los Acuerdos de Producción Limpia (APL) y herramientas como el Sello PRO de la CChC.

“Nuestro rol como programa es articular, coordinar y visibilizar las soluciones que se requieren o bien que ya están funcionando en el país. Si queremos que la economía circular se masifique en la construcción, necesitamos modelos replicables, capacitación y una fuerte alianza entre todos los actores del ecosistema”, señaló Marcos Brito, gerente de Construye2025.

Segunda sesión del Comité Táctico de la Acción 8 evalúa y valida criterios del instrumento para levantar casos BIM

En el marco de la “Hoja de Ruta para la Adopción BIM en Chile” se ha avanzado en actividades de la acción 8 en la segunda sesión del comité táctico, esta se enfocó en desarrollar una actividad de trabajo participativo para evaluar y validar el instrumento de evaluación de casos de éxito en la implementación de BIM en Chile. Se espera en próximas sesiones evaluar los formatos de difusión y las estrategias de recopilación de datos para gestión de las respuestas.

Desde la Mesa Intersectorial HdRBIM se ha planteado con fuerza la necesidad de identificar, documentar y visibilizar casos de buenas implementaciones BIM en Chile, como una estrategia clave para impulsar la adopción de esta metodología en la industria de la construcción. En este contexto, Construye2025 y la Aceleradora BIM CChC han asumido un rol de liderazgo en el desarrollo de esta acción 8. El levantamiento de casos buscará mostrar de manera concreta, ya sea de manera cualitativa y/o cuantitativa los beneficios relacionados a la implementación de BIM, no sólo en términos técnicos, sino también en productividad, calidad, trazabilidad y colaboración. La idea es romper la inercia que muchas veces frena la innovación, mostrando referentes nacionales que ya están logrando resultados positivos. Se está trabajando en una metodología amigable y práctica, con preguntas orientadas a entender la implementación de BIM en contextos reales, su propósito, impacto y aplicación en distintas etapas de los proyectos

El objetivo de esta sesión fue validar la propuesta de Criterios de selección de casos y ajustar el instrumentos y formatos de recolección de información. Para esto, se ha buscado la colaboración de actores clave de la industrial; las empresas e instituciones que han participado en esta instancia son la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS), Asociación de Oficinas de Arquitectura de Chile (AOA) , BIM Forum Chile (BFCh), Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Centro Tecnológico para la I+D+i (CIPYCS), Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTEC), Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), la DITEC del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Obras Públicas (DA, DGC, DGOP).

La orientación del taller fue abrir la conversación en torno a los criterios del instrumento para levantar casos de éxito de implementación de BIM en Chile. El instrumento de evaluación propuesto fue revisado en profundidad, discutiendo sus 34 preguntas categorizadas en 6 ámbitos. Bajo el formato de world café el instrumento se dividió en 3 secciones afines y con 3 mesas compuesta por un grupos variados entre actores de la industria y mandantes.

Los 3 grupos formados tuvieron que revisar:

- Caracterización de la empresa y el proyecto

- Implementación BIM

- Beneficios, desafíos e impactos en la empresa.

El gran valor obtenido a través del World Café consistió en la oportunidad de obtener una variedad de discusiones por cada mesa, levantando todos los puntos de vista de los diversos actores interesados.

¡Reproduce el siguiente video o haz clic sobre este enlace!

En la mesa 1, se revisaron 2 categorías y sus respectivos criterios:

1) “Caracterización del encuestado y la empresa”, que busca obtener información básica del proyecto para contextualizar la experiencia con BIM.

2) “Datos generales del proyecto”, busca conocer datos del proyecto para luego hacer una segmentación por tipología. Dentro de los principales temas priorizados se encuentran:

A modo general se releva que es crucial conocer y perfilar a quien hace el registro, como también caracterizar la empresa, su rol en el proyecto y si tiene una estrategia BIM implementada. A nivel de proyecto caracterizar según; Tipologías, Tamaño, estado, año y ubicación. Además de identificar otras empresas involucradas en el proyecto y sus respectivos roles.

En la Mesa 2, se revisó 1 categoría relacionada a la:

3) “implementación BIM”, con el objetivo de entender cómo fue la implementación BIM en el proyecto; qué herramientas se emplearon, usos y objetivos BIM, SDI BIM, PEB, la existencia de una estrategia BIM, entre otras.

Dentro de los principales preguntas que debe abordar esta sección se relevan temas sobre:

- Conocer en qué etapas de implementar BIM en el ciclo de vida del proyecto.

- Qué tipo de herramientas se utilizaron y con qué fin.

- Relevar los usos BIM usaron y con qué objetivo.

- Roles y responsabilidades, y otros temas asociados a competencias y capacitación BIM del equipo.

- Temas relacionados a la estrategia BIM documentada y formalizada.

Lo que se espera relevar es cómo fue el proceso de implementación BIM, cuál fue el objetivo que motivó su adopción y si se logró cumplir con esa meta. Además, el levantamiento busca identificar los costos asociados y las estrategias utilizadas, permitiendo entender no solo el resultado, sino también el camino recorrido para alcanzarlo.

En la Mesa 3, se revisaron las siguientes 3 categorías:

4) Beneficios obtenidos, para conocer el acceso y financiamiento de software.

5) Desafíos enfrentados, para comprender las barreras y dificultades encontradas en la implementación de BIM.

6) Impacto BIM en la empresa, la cual busca evaluar cómo la adopción de BIM ha influido en la estrategia y competitividad de la empresa.

En las próximas sesiones, se espera evaluar los formatos de difusión y las estrategias de recopilación de datos para gestión de las respuestas. En esta instancia de validación se contempla la invitación a empresas que podrían participar en este levantamiento y usar este instrumento, para ver la factibilidad de responder los criterios de la herramienta, además de la participación de las instituciones comprometidas HdRBIM.

Desde la Aceleradora BIM se enfatiza que este esfuerzo requiere del compromiso activo de las instituciones que conforman la mesa, especialmente para identificar y proponer casos en terreno. Se apuesta a que la diversidad de actores presentes —públicos, privados, académicos y gremiales— permita construir una muestra representativa de distintos usos, etapas, enfoques y tipologías de proyectos que reflejen la realidad nacional y promuevan una adopción más amplia y confiada de BIM en Chile.

Para mayor información ingresar a www.rutabim.cl o escribir a rutabim@cdt.cl

Tecnología y colaboración para un Chile más circular: exitosa gira de la Red ECC al Reino Unido

Representantes de la Red de Economía Circular para la Construcción, junto a empresas chilenas, realizaron una intensa gira tecnológica a Irlanda del Norte y Londres entre el 26 y 30 de mayo. Visitaron fábricas, plantas de reciclaje y centros de innovación para conocer soluciones aplicables a la valorización de residuos de construcción en Chile.

Con el propósito de fortalecer la innovación y transferencia tecnológica en el marco del proyecto “Red de Economía Circular de la Construcción” (Red ECC), una delegación chilena realizó una gira de prospección tecnológica al Reino Unido entre el 26 y 30 de mayo de 2025. Ésta estuvo compuesta por 21 actores representantes de la cadena de valor de los RCD, y con actuación en la zona norte, centro, sur y sur austral de nuestro país: programa Construye2025, CDT, la Cámara Chilena de Construcción, Polpaico Soluciones, Volta Chile, Cedric Minería, Greenrec Lepanto, SKC Circular, Empresas Rivera, RC Bioenergía Spa, Áridos y Maquinarías Lindemann, Rembre Magallanes, Concremag, Constructora Salfa y Constructora Vilicic.

La iniciativa, que forma parte del Plan de Acción para la Innovación Circular de la Red ECC, se enfocó en conocer soluciones tecnológicas para la gestión y valorización de residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de habilitar su incorporación al ecosistema productivo chileno, reducir externalidades negativas y fomentar inversiones verdes.

Irlanda del Norte: epicentro mundial de tecnología para residuos

Durante los primeros tres días, la comitiva visitó fábricas y una planta operativa en Irlanda del Norte, una región que produce más del 40% de los equipos móviles de trituración y separación de residuos a nivel mundial. La movilidad y versatilidad de estas maquinarias fue uno de los aspectos más destacados, al permitir su uso en distintos puntos del territorio y facilitar la recuperación eficiente de materiales.

Entre las empresas visitadas estuvieron Screenpod, Evoquip, CK International, Ecotec y Kiverco, donde los asistentes pudieron observar in situ todo el proceso de fabricación, desde el corte de piezas hasta el ensamblaje final. La visita a la planta de manejo de residuos ABC Waste Management permitió conocer compactadoras que reducen el volumen de residuos clasificados como plásticos, cartones y películas plásticas, optimizando su transporte.

Asimismo, la comitiva estuvo en las oficinas de Invest Northern Ireland, agencia pública que impulsa el crecimiento económico local. Allí, conocieron soluciones complementarias como sensores de vibración para mantenimiento preventivo, plantas dosificadoras móviles de concreto, cucharones de trituración en sitio y generadores de energía.

Londres: valorización y circularidad en acción

La segunda parte de la gira tuvo como escenario la capital británica, donde se realizaron visitas técnicas a las plantas de gestión de residuos Weybridge y Westminster Waste, en las que operan maquinarias Kiverco, alcanzando tasas de valorización del 92% y 98% respectivamente. Estas plantas permiten recuperar metales, madera, plásticos, yeso cartón, vidrio y agregados de RCD, a partir de residuos mezclados secos, diseñando sus procesos en función del tipo y volumen de residuos generados por cada mandante.

Otro hito relevante fue el encuentro con ARUP, donde se abordó el estado de la economía circular en el sector construcción del Reino Unido. La consultora presentó el Circular Buildings Toolkit, herramienta de referencia disponible online, y compartió ejemplos concretos de proyectos circulares.

Finalmente, la delegación visitó dos proyectos emblemáticos de renovación urbana: Coal Drops Yard en King’s Cross y la Battersea Power Station, ambos ejemplos de reutilización de edificaciones industriales históricas reconvertidas en espacios modernos, sostenibles y multifuncionales.

Transferencia e implementación

La gira permitió estrechar vínculos estratégicos con líderes tecnológicos del Reino Unido, generando oportunidades concretas para la implementación de soluciones innovadoras en Chile. Los aprendizajes obtenidos fortalecerán el diseño e implementación del modelo territorial de la Red ECC, cuyo objetivo es fomentar el encadenamiento productivo, la valorización de residuos y la simbiosis industrial en el sector construcción.

Este hito marca un paso firme hacia la consolidación de una industria de la construcción más circular, resiliente y sostenible para el país.

Construir desde una transformación profunda, sustentable y eficiente: La era Costabal en Construye2025

El nuevo presidente del programa Transforma de Corfo proyecta una ambiciosa hoja de ruta, basada también en la sostenibilidad, productividad e innovación, con un llamado a mantener el trabajo colaborativo que caracteriza a los actores de Construye 2025.

Ingeniero civil, egresado de la PUC (1998), Francisco Costabal comenzó su carrera en la Constructora Salfa, donde ejerció en el Departamento de Estudios, en el área de Proyecto EPC, y finalmente como jefe de Oficina Técnica. Su segunda casa laboral fue la constructora Bravo Izquierdo, donde llegó a ser gerente de Operaciones, liderando el desarrollo de obras desde Iquique hasta la Antártica chilena.

“En mayo de 2021 decidí arriesgarme y dejar esa querida empresa para formar una nueva constructora junto a otros dos socios, dedicándonos al desarrollo de obras de edificación de mediana envergadura en el área comercial, educacional e industrial”, relata sobre su actual firma, que ya cuenta con cuatro años de historia.

Francisco ha participado activamente en la Cámara Chilena de la Construcción, como consejero nacional en el Comité Inmobiliario, miembro del Consejo de Sostenibilidad y presidente de la Comisión de Productividad. Roles que sin lugar a dudas le prepararon para abrazar un nuevo reto: la presidencia de Construye2025.

¿Qué lo motivó a asumir este desafío?

La construcción necesita adecuar su actividad según principios sostenibles y mejorar la productividad por medio de un trabajo de toda la cadena de valor. La labor de Construye2025 en este aspecto ha sido notable: múltiples iniciativas han sido fruto de este trabajo entre el mundo público, privado y la academia, gracias al gran apoyo de Corfo, mejorando la sostenibilidad y la productividad, pero aún hay mucho por hacer. Eso fue lo que me motivó: tomo la posta de la presidencia para seguir en la senda que han marcado estos diez años, y Corfo nos ha comentado que ve con muy buenos ojos proyectar un nuevo periodo.

¿Cuál es su visión para Construye2025 en esta nueva etapa?

Continuar en la senda de mejorar la productividad y sostenibilidad de la construcción, por medio de un trabajo en conjunto del mundo público y privado, junto a la academia, representando a toda la cadena de valor: mandante, diseñadores, proveedores, constructores y operador final. Así, en una conversación franca levantaremos los dolores que nos impiden avanzar, uniendo necesidades con soluciones.

¿Cómo avizora el traspaso del programa al Instituto de la Construcción?

Estrictamente, no existirá un traspaso del programa al Instituto de la Construcción. Seguirá siendo nuestra entidad gestora, pero son aguas divididas. Construye2025 tiene la mirada puesta en transformar la industria con innovación, articulación y creación de proyectos que tomarán vida propia. El Instituto de la Construcción deberá administrar el presente de la industria allí donde la articulación público y privada lo requiera. Estamos muy optimistas de un trabajo complementario de Construye2025 y el Instituto de la Construcción.

Prioridades y desafíos para una nueva etapa

Francisco Costabal proyecta un fuerte rol transformador para Construye2025, en un contexto en que dicha transformación se vuelve imperiosa. “Las necesidades de inversión en el mundo público y privado son muchas, pensemos cuántos millones se deberán invertir en obras en los próximos años. Si por medio de este programa logramos que las obras sean más baratas, entren en operación más pronto, con un nivel aceptable de impacto en el medio ambiente y en la sociedad para un desarrollo sostenible, continuaremos haciendo de este programa de transformación un gran logro de todos”, plantea.

En este sentido, las prioridades para su gestión buscarán lucir los avances alcanzados por el programa Transforma, creando iniciativas e instituciones cuyos frutos se ven hoy. “Y sobre esa base, desarrollaremos una nueva hoja de ruta para proyectar este programa por diez años más, no nos podemos quedar a mitad de camino”, sostiene el ingeniero.

La sustentabilidad y productividad son los pilares que sostienen los desafíos del sector, como dos caras de la misma moneda. “Si somos más eficientes en el uso de la energía, del agua, y los materiales, si logramos que nuestros trabajadores hagan más rápido su contribución en obra, seremos más productivos, generaremos menos residuos y seremos más eficientes en el uso de la energía y los recursos naturales”, analiza.

Así, traza un ambicioso plan para mejorar la sustentabilidad y productividad, que consiste en avanzar simultáneamente en los siguientes cinco ejes:

- Reimpulso del desarrollo del talento del capital humano en la construcción.

- Digitalización: bajar desde el diseño a la construcción.

- Industrialización del proceso constructivo con cambios en el modelo de negocio (financiamiento, estandarización, integración temprana).

- Marcos contractuales colaborativos enfocados más en el proyecto que en el contrato.

- Actualización del marco legal que rige la construcción.

Desde su perspectiva, ¿cómo podemos acelerar la transformación hacia una construcción más industrializada, digital y sustentable?

Por medio de un trabajo colaborativo. Si ponemos el foco en el proyecto, podremos entre todos ―mandante, proyectistas, proveedores, constructora y operación― hacer que la construcción sea más productiva y sustentable. Pero para esto requerimos plataformas de información (BIM), modelos contractuales ajustados a esta nueva forma de trabajo y procesos y productos estandarizados. De esta forma, podremos tener proyectos de construcción diseñados con la mayor cantidad posible de MMC (Métodos Modernos de Construcción), que no es otra cosa que sumar industrialización en la obra.

¿Qué papel cumplen la innovación y el fortalecimiento del capital humano en esta transformación?

Ambos son esenciales. La construcción se rige por ciclos de vida de proyecto. Muchas veces escuchamos la frase: “hagámoslo igual que en la obra anterior”, y ahí tenemos dos años más perdidos en la posibilidad de transformar la industria. Esa frase viene del desconocimiento, de no atreverse a cambiar. Ese cambio es posible, pero debe venir de arriba, de quien manda a construir. Si el mandante pide en sus términos de referencia que quiere cierto porcentaje de MMC en su obra, obliga el cambio. Pero para que el mandante asuma el riesgo de transformar la industria en su obra tiene que ver que el cambio es posible, y para ello el capital humano debe estar preparado a todo nivel: proyectistas, profesionales de terreno y trabajadores.

Finalmente, Costabal destacó la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo que Construye2025 ha venido cultivando y articulando en sus diez años de historia. Su objetivo es continuar con ese clima de confianza que se ha forjado para todos los participantes de la mesa de la institución. “La suma de todos los actores logra lo que nadie por sí solo puede. El mundo público y el mundo privado tienen miradas distintas que requieren compartirse con confianza para lograr articular soluciones, y ahí, la academia tiene un rol esencial”, concluye.

Productividad en la construcción: sector muestra un repunte y se posiciona como el segundo más dinámico en 2024

Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), analiza la evolución reciente de la productividad en la construcción, destacando avances atribuibles a la digitalización, la industrialización parcial y una mejor gestión de proyectos.

Desde 2015, la productividad en el sector construcción en Chile ha mostrado una tendencia de creciente estancamiento, con niveles incluso decrecientes hasta 2020. No obstante, a partir de 2021 se ha evidenciado un cambio importante: “en 2024 el sector es el segundo más dinámico en términos de crecimiento de Productividad Total de Factores (PTF)”, afirma Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la CNEP.

Entre los factores que explican este repunte, Krell identifica la “incipiente adopción acelerada de tecnologías digitales, especialmente en grandes empresas, la industrialización parcial de ciertos procesos constructivos, como el uso de prefabricados”, así como una “mejor gestión de proyectos y efectos de recomposición post-pandemia, que habrían eliminado cuellos de botella o prácticas menos eficientes”.

Pese a estos avances, el fenómeno aún está bajo análisis. “No hay aún claridad total sobre las causas del repunte”, señala el ejecutivo, mencionando que las principales hipótesis apuntan a “efectos estadísticos transitorios, como la salida de empresas menos productivas durante la pandemia; aceleración de tendencias preexistentes y al impacto de políticas públicas y colaboración sectorial, como el trabajo de Construye2025”. Aunque precisa que “la CNEP enfatiza la necesidad de monitorear si estas mejoras son sostenibles o meramente coyunturales”.

Krell también destaca el impacto de la industrialización y la transformación digital: “la evidencia preliminar muestra que la industrialización (como el uso de elementos prefabricados y procesos repetitivos en obras) ha permitido reducir tiempos de ejecución y errores”, en tanto la transformación digital, incluyendo BIM, planificación en tiempo real y sensores, ha mejorado la coordinación, reduciendo pérdidas y sobrecostos. No obstante, advirtió que “la adopción sigue concentrada en grandes empresas”.

Entre las barreras que persisten para alcanzar mejoras sostenidas en productividad, el secretario ejecutivo de la CNEP menciona la “baja capacitación del capital humano, especialmente en oficios técnicos; la falta de estandarización de procesos sobre todo entre pymes; la fragmentación de la cadena productiva y débil coordinación entre actores; los obstáculos regulatorios y permisología, que afectan la eficiencia de los proyectos”.

Consultado por el rol de la colaboración público-privada y la academia, Krell valoró positivamente experiencias como Construye2025, “que ha impulsado una agenda común para la transformación del sector”, aunque reconoció que “el desafío sigue siendo escalar estas experiencias y lograr un mayor involucramiento de los mandantes públicos”.

Rodrigo Krell subraya que el principal aprendizaje es que la productividad en construcción sí puede mejorar con esfuerzos coordinados. Y para consolidar los avances, el sector debe “invertir sostenidamente en capital humano, impulsar una agenda de estandarización y digitalización en toda la cadena, mejorar el diseño de políticas públicas, incluyendo las normativas y procesos de aprobación, fomentar alianzas entre grandes empresas y pymes para difundir buenas prácticas”, a su juicio.

Sobre la importancia del capital humano, el profesional dice que su rol es central. “La adopción de tecnologías, el trabajo colaborativo y la industrialización requieren nuevas competencias técnicas y de gestión. Los desafíos incluyen: baja escolaridad promedio en el sector, dificultades para atraer jóvenes, necesidad de actualizar la formación técnica en función de nuevas exigencias productivas”, dice.

En ese sentido, “una política activa de formación y recalificación laboral es clave para sostener la mejora agenda común para la transformación del sector”, concluye.

Construir con Ciencia: Ley I+D como cimiento para la transformación de la industria

El encuentro “Construir con Ciencia 2025” reveló cómo la investigación y el desarrollo, impulsados por la Ley I+D, son la respuesta a los desafíos de productividad y sostenibilidad del rubro. Voces expertas de Corfo, Construye2025, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro de Innovación UC, junto a casos de éxito, demuestran que es momento de edificar el futuro de la industria con conocimiento y audacia.

Una notable participación fue la que tuvo el gerente de Construye2025, Marcos Brito, en el marco del encuentro Construir con Ciencia, realizado el 27 de mayo. El evento fue organizado en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Corfo y el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, con el fin de impulsar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías a través de la Ley de Incentivo Tributario para I+D.

En la oportunidad, Brito se refirió a los desafíos que el sector construcción enfrenta actualmente, mencionando la sostenibilidad como un pilar fundamental, especialmente en la gestión de residuos de construcción y demolición, un problema que ya se manifiesta en las ciudades y que requiere infraestructura adecuada, dado que solo nueve de las 16 regiones del país cuentan con centros de acopio autorizados.

A pesar de la difícil situación económica actual en la construcción, el gerente de Construye2025 destacó importantes avances, como la construcción del Aeropuerto de Santiago durante la pandemia con sistemas BIM y tecnologías 3D, y la muestra de avances en industrialización en el Parque CTEC y la feria Edifica, que sorprendió a participantes nacionales y extranjeros.

Como representante del programa, Brito invitó a más empresas a acceder a los beneficios que proporciona la Ley I+D y a verla como un instrumento para apalancar recursos, fomentando la interacción y colaboración entre actores del sector. “Utilicen la ley I+D, anímense a invertir en la investigación y el desarrollo, de tal manera que puedan generar nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevas soluciones tecnológicas que les ayuden a hacer un trabajo más eficiente, más sustentable y a compartir ese ese conocimiento a todo el resto de la industria”.

Acelerar la innovación

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, ofreció una perspectiva panorámica sobre el estado de la industria, destacando que “la mayoría de la innovación en los sectores productivos surge como respuesta a la desesperación y a las crisis, y en Chile tenemos muchos casos”.

En este sentido, hizo un llamado a contar con Corfo. “La idea de un programa Transforma Construye2025 es iluminar problemas que van ocurriendo sobre el camino, y el rol de la Corfo también va cambiando a través del tiempo, a medida que avanza, pues las necesidades son distintas”, sostuvo Benavente.

Por su parte, Romina Hidalgo, directora de I+D+i del Centro de Innovación UC, resaltó que la Ley I+D es una “aceleradora de la innovación que no está lo suficientemente aprovechada por las empresas chilenas”. Subrayó que “la universidad es un complemento y socio estratégico para las empresas que hacen I+D, fortaleciéndola, y en otros casos buscar en la universidad capacidades que aún no tienen instaladas”.

Jocelyn Olivari, gerenta de Innovación de Corfo, presentó cifras que demuestran la brecha del sector en I+D, señalando que solo el 9,7% de las empresas de la construcción reportaron alguna innovación en el periodo 2021-2022, una cifra por debajo del promedio nacional. Además, la construcción ocupa el decimonoveno lugar entre 24 sectores en inversión privada en I+D. No obstante, también destacó que la extensión de la Ley I+D, recientemente aprobada en el Congreso, representa una oportunidad clave para transformar la industria.

Casos de éxito apoyados por Ley I+D

- Ciclo completo del acero de un edificio: Rodrigo Pérez, socio de Spoerer Ingenieros, presentó este proyecto, cuyo propósito es aumentar la productividad en la construcción. El ciclo completo del acero abarca desde el diseño del acero por parte del ingeniero dentro de BIM, pasando por la ubicación y envío a una máquina de corte y doblado, hasta la instalación en obra cumpliendo con la normativa NCh211.

- CINTAC y fachadas industrializadas: La empresa desarrolló fachadas adaptables e industrializadas, fabricadas off-site para reducir tiempos de ejecución, ruido y residuos en obra. Este proyecto, financiado con la Ley I+D, busca mejorar la eficiencia energética y el confort de las viviendas.

- Construcción Acelerada de Pavimentos de Hormigón (CAPH SpA) por el Centro del Hormigón UC: Marcelo González expuso sobre CAPH, una tecnología que permite la prefabricación y montaje individualizado de módulos de hormigón. Esto se traduce en mayor durabilidad, reducción de CO2 y residuos, y una habilitación inmediata del tránsito, disminuyendo los tiempos de construcción de días a horas.

- Tecnofast y el Cenamad: A través de elementos industrializados, y mandatados por Angloamerican, ambas instituciones trabajaron en la ampliación de las instalaciones de la mina Los Bronces, dando como resultado ocho torres de seis pisos, con un importante retorno de la inversión.

- Lodos y hongos en la industria de la madera: Gonzalo Rodríguez, de la Escuela de Construcción Civil UC, se refirió al uso de lodos y hongos en Cenamad, para la fabricación de biomateriales aplicables en la construcción.

Estos ejemplos demuestran cómo la inversión apoyada por la Ley I+D no solo genera beneficios tributarios, sino que impulsa la colaboración y la transformación de la industria de la construcción hacia un futuro más sostenible y productivo.

“Este encuentro es el inicio de una nueva cultura de colaboración. Desde Construye2025 vamos a seguir conectando actores, impulsando proyectos y entregando apoyo técnico para que la I+D deje de ser algo lejano y se convierta en una práctica cotidiana para las empresas del sector”, concluye Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025.

Se consolida la Gobernanza de la Red de Economía Circular de la Construcción con activa participación del ecosistema

Una sesión virtual realizada el lunes 12 de mayo marcó un hito clave en la conformación de la gobernanza territorial del proyecto, que busca impulsar una red circular para el sector construcción en la Región Metropolitana, replicable en otros territorios.

Con la participación de representantes del sector público, privado y de la academia, el lunes 12 de mayo se realizó una sesión clave para la conformación de la gobernanza del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC). Esta instancia forma parte del proceso participativo que se ha desarrollado desde fines de 2024 para diseñar un modelo territorial escalable que permita valorizar residuos, fomentar la simbiosis industrial e impulsar inversiones verdes en el sector construcción.

Durante la jornada, liderada por Bárbara Silva, coordinadora de proyectos de la CDT, se repasaron los fundamentos del proyecto, sus componentes estratégicos y la importancia de la gobernanza como herramienta para asegurar su continuidad y efectividad. Se destacó la colaboración público-privada y la necesidad de incorporar la experiencia de los actores del ecosistema para orientar técnicamente las iniciativas y validar los resultados esperados.

Uno de los puntos centrales fue la invitación a conformar un Comité Consultivo dentro de la estructura de gobernanza, que complementará el rol estratégico del Comité Técnico. También se abordó la futura organización en comisiones de trabajo temáticas —como innovación, gestión de oferta y demanda, inversión— y se acordó avanzar en la planificación de un taller de sensibilización programado para el 5 de junio, donde se compartirá el protocolo de gobernanza y se ratificará la participación de los actores clave.

La Red ECC avanza así hacia una nueva etapa de implementación, donde la gobernanza se convierte en pieza clave para destrabar barreras, articular capacidades y consolidar una transición hacia un modelo de construcción más sustentable y circular.

Se constituye Comité Táctico de la Acción 8 para identificar casos y visibilizar los beneficios BIM en Chile

La conformación del Comité Táctico de la Acción 8 marca un nuevo paso en la transformación digital del sector construcción en Chile. Liderada por el Construye2025 y la Aceleradora BIM, esta iniciativa busca visibilizar casos concretos que demuestren cómo la metodología BIM mejora la eficiencia, productividad y sostenibilidad de los proyectos, derribando barreras culturales, técnicas y económicas que hoy frenan su adopción.

Este 30 de abril se dio inicio oficial al Comité Táctico de la Acción 8 de la “Hoja de Ruta para la Adopción de BIM en Chile” (HdRBIM), iniciativa clave para Identificar y documentar los casos de éxito de implementación de BIM en el proceso de transformación digital del sector construcción.

La Acción 8 de la HdRBIM tiene como propósito “identificar y documentar casos de éxito en la implementación de BIM en empresas chilenas del sector construcción, con el fin de visibilizar los beneficios de esta tecnología y fomentar su adopción”.

La actividad fue liderada por Construye2025 y la Aceleradora BIM, en conjunto con diversas instituciones del ecosistema, con el objetivo de revisar y validar la propuesta de metodología para el levantamiento de casos de éxito y beneficios asociados a la implementación de BIM (Building Information Modeling).

En la jornada, participaron representantes de organizaciones como la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), BIM Forum Chile, Cámara Chilena de la Construcción (a través de la Aceleradora BIM, el Grupo Técnico BIM y el área de Vivienda), CIPYCS, CTEC, CDT y el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura). Estas entidades manifestaron su interés y compromiso con el desarrollo de esta acción estratégica, durante la construcción de la HdRBIM.

Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025, y Ximena Finschi, coordinadora de la Aceleradora BIM, presentaron brechas detectadas que justifican la necesidad de levantar casos concretos que evidencien los beneficios de BIM. Entre ellas, destacan el desconocimiento generalizado sobre sus ventajas a nivel de datos concretos, la resistencia al cambio organizacional, la escasa capacitación especializada, los altos costos de implementación –especialmente para PYMEs– y la falta de estándares unificados que dificultan la interoperabilidad entre plataformas.

Frente a este escenario, el Comité Táctico subrayó la importancia de no sólo identificar experiencias exitosas, sino también relevar la historias de evolución y aprendizajes en la implementación, con el fin de demostrar cómo BIM genera buenas prácticas e impacta a nivel de gestión de proyecto y empresa, permitiendo así, avanzar hacia una industria más eficiente y digitalizada.

El trabajo metodológico incluirá la caracterización de empresas y proyectos, en coordinación con la Mesa de Indicadores de la Acción 7 HdRBIM, para obtener datos comparables y cuantificables sobre el avance del BIM en Chile.

La metodología propuesta buscará:

- Identificar y caracterizar a empresas que han implementado BIM.

- Analizar los beneficios obtenidos, desafíos enfrentados y lecciones aprendidas.

- Evaluar el impacto de la digitalización y la gestión estructurada de datos en los proyectos de construcción

- Identificar y estandarizar buenas prácticas y lecciones aprendidas de empresas de cara a principios de gestión y nuevas tendencias tecnológicas

Este trabajo busca establecer una línea base sobre cómo ha sido el proceso de adopción de BIM en Chile, identificando barreras, estrategias y beneficios concretos, para fortalecer la toma de decisiones y acelerar la transformación digital del sector construcción, para finalmente, a través de análisis comprender esas estrategias de adopción de cara a comprender los beneficios de la adopción BIM. En este contexto, Carlos Cayo coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025, releva “A diez años del inicio de Construye2025, esta acción refleja cómo la transformación digital ya no es solo una meta, sino una realidad en construcción. Levantar casos de éxito reales de implementación BIM es clave para demostrar con evidencia cómo esta metodología mejora la productividad, la sostenibilidad y la colaboración en nuestros proyectos. Hoy más que nunca, necesitamos visibilizar estos avances y seguir impulsando una industria más moderna y conectada. Queremos que más actores se inspiren, se informen y se sumen a esta transformación que beneficia a toda la sociedad”.

La sesión permitió realizar ajustes clave a la metodología, que en las próximas etapas será validada por el Comité Táctico, incluyendo la definición de criterios de selección de casos, formatos de recolección de información e indicadores esperados. Se contempla, además, la participación de empresas en esta validación, para asegurar que la metodología sea aplicable a la realidad de la industria nacional.

Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, puedes descargar el documento completo de la Hoja de Ruta en www.rutabim.cl

Construir con Ciencia 2025: La innovación se toma el sector construcción

El 27 de mayo se realizará un evento sectorial clave para impulsar el uso de la Ley de I+D en la industria de la construcción, con foco en sostenibilidad, productividad y transformación digital.

La industria de la construcción enfrenta importantes desafíos para avanzar hacia modelos más sostenibles, eficientes y digitalizados. En este contexto, Construye2025, en colaboración con el Centro de Innovación UC, CChC y la Gerencia de Innovación de CORFO, organiza el evento “Construir con Ciencia 2025”, una instancia sectorial que busca promover el uso estratégico de la Ley de I+D para acelerar la transformación del sector.

El evento se realizará el martes 27 de mayo, entre las 09:00 y 12:30 hrs, en el Centro de Innovación UC (CIUC), Campus San Joaquín. Durante la jornada, se presentarán herramientas clave como la Ficha de Orientación Técnica para la Ley de I+D, charlas magistrales, paneles interdisciplinarios y casos de éxito de empresas que ya están innovando en el rubro.

“Queremos derribar las barreras que hoy limitan el acceso a la Ley de I+D. Este evento es una oportunidad para que más empresas se sumen, certifiquen sus proyectos y accedan a los beneficios tributarios disponibles”, señala Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025.

Además, se realizarán dinámicas de vinculación uno a uno entre empresas, startups, centros de I+D y organismos públicos, promoviendo una red de colaboración orientada a proyectos transformadores.

La actividad está dirigida a empresas del rubro, startups, centros de investigación, académicos, estudiantes y representantes de organismos de financiamiento.

Construir con Ciencia 2025 es el punto de partida hacia una industria más competitiva, innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible del país.

Más información e inscripciones en: https://welcu.com/centroinnovauc/construir-con-ciencia-2025