Disminuir pérdidas de acero, aminorar los plazos de entrega y evitar sobrecostos, son solo parte de los beneficios que ha visto la oficina chilena Spoerer Ingenieros, al asegurar la integración temprana. Las ventajas de esta forma de trabajar ya la han probado en Chile y en Perú.

Spoerer Ingenieros, oficina de cálculo con más de 30 años de experiencia, nació con una cultura de innovación, gracias al ejemplo de Eduardo Spoerer, quien ya en 1979 trajo a Chile una cinta de computador para realizar análisis tridimensional de edificios.

Para aumentar la productividad, una de las máximas que expresa Rodrigo Pérez, gerente de Proyectos de Spoerer Ingenieros es: “tenemos que hacer las cosas distinto, hay que innovar y para ellos, debemos tener un propósito”. Para él, la motivación es tener la certeza de que “el proyecto siguiente que estoy realizando en la empresa es mejor que el anterior y saber que el que viene es mejor que el actual”.

Con estos valores, tomaron la decisión de incorporar BIM en sus procesos, con el objetivo de mejorar la calidad del proyecto y aumentar la productividad, además de estandarizar los procesos en el área de ingeniería, a raíz del cambio normativo que se produjo a partir de 2010.

¿Cómo lo hicieron? “Tuvimos que innovar, contratando a dos ingenieros estructurales que solamente se dedicaron al proyecto, no en edificios ni estructuras, sino que solamente dedicados a generar desarrollo”, cuenta Pérez.

El proceso fue progresivo, primero comenzaron con un grupo de dibujo, capacitándolos en BIM, para luego avanzar con un segundo grupo y así sucesivamente, lograron hacer el cambio en toda la oficina. “Esto es muy importante, la innovación tiene que ser progresiva, no podemos pretender cambiar, de un día a otro, la forma de trabajar que tenemos desde hace años”, dice el gerente.

En el área de ingeniería, el cambio también fue progresivo. Desde un programa de diseño de fundaciones, pasaron a los muros, vigas y losas. Hoy, “logramos tener una plataforma transversal, que usan todos los ingenieros, que estandariza el proceso de diseño y es una tranquilidad para mí, como socio de la oficina, y también para mis clientes, que el diseño del proyecto no depende de la mano del ingeniero, sino que hay un estándar”, precisa.

Los resultados han sido notorios: “un aumento productivo del 10% en la oficina. Eso lo comprobamos con los metros cuadrados que lográbamos entregar en el año en las ‘horas hombre’ que nos dedicábamos”, explica.

Asimismo, la consecuencia de esta innovación fue instaurar una cultura de innovación en la oficina que se mantiene intacta y es así como crearon BTD “BIM Technology & Design”, un spin-off de su Departamento de Desarrollo, que tomó vida propia. Hoy asesora a otros proyectos que no son necesariamente de Spoerer, a constructoras para aumentar la productividad.

Disminución de sobrecosto

BTD tiene varios casos de éxito, que demuestran las eficiencias que genera el uso de la metodología BIM, con números concretos de aumento de productividad.

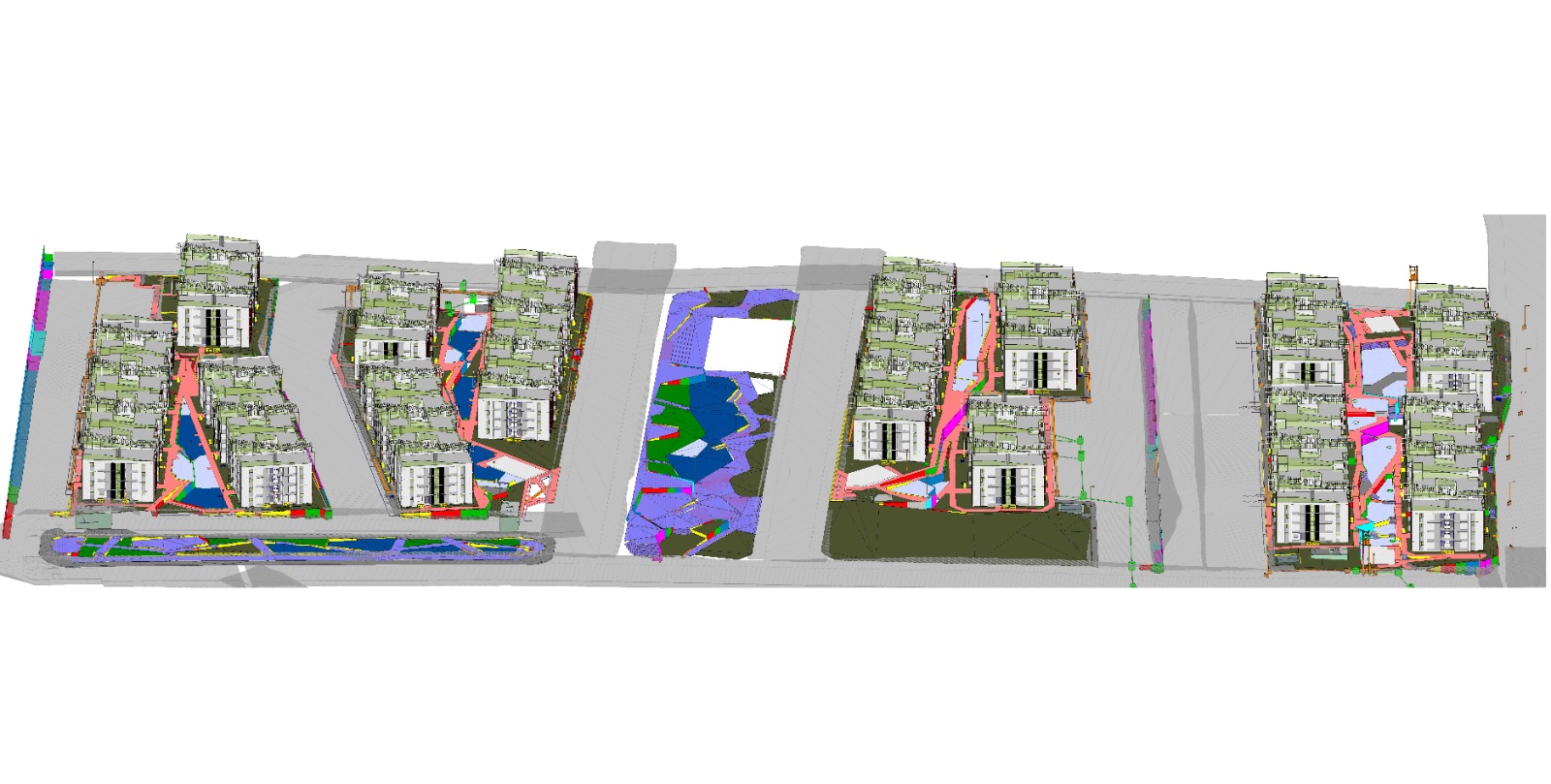

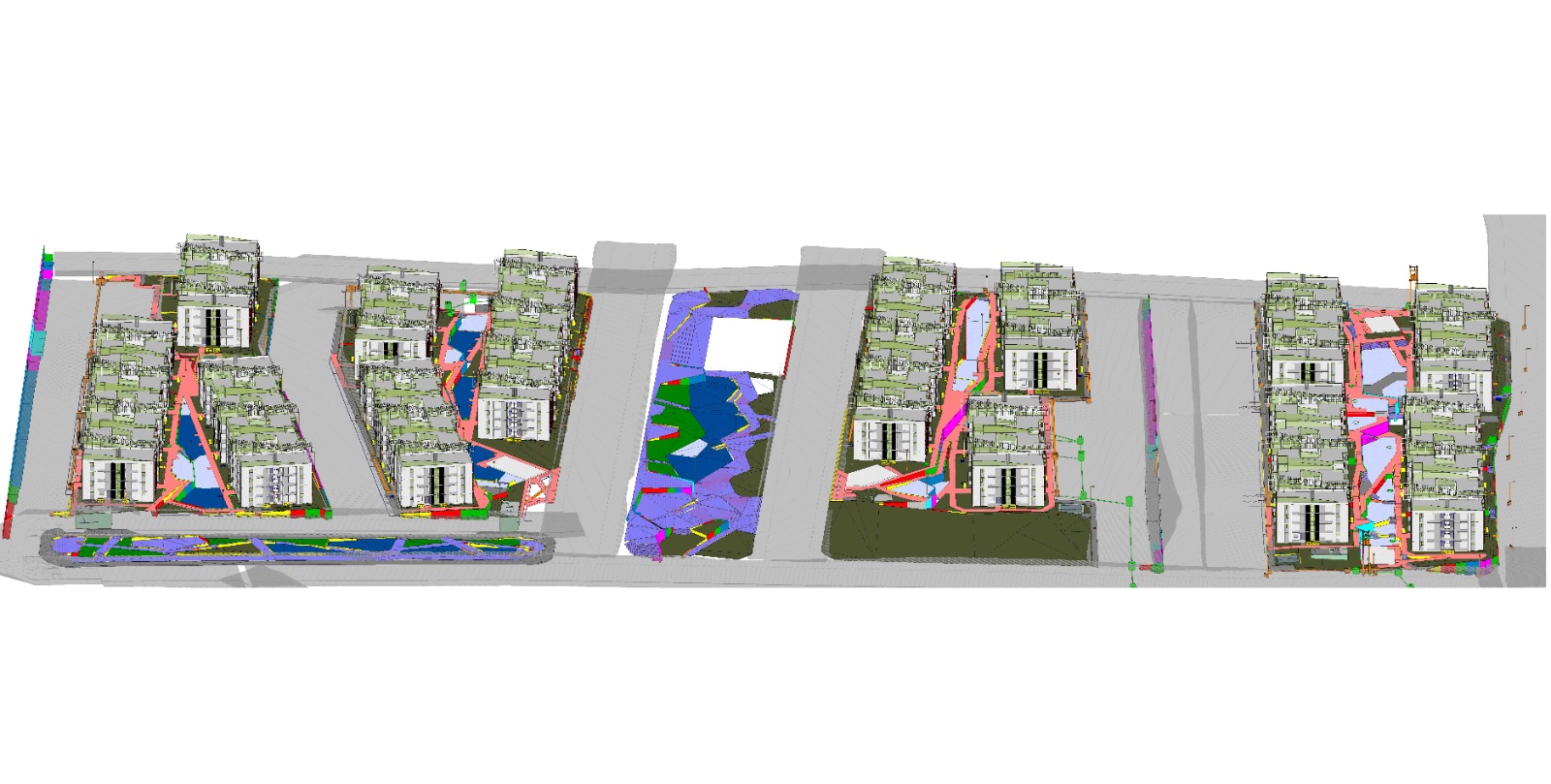

“Tenemos este proyecto SERVIU en Arica , en el que participó la constructora Salfa y BTD, nuestro spin-off. Está ubicado en una ladera de cerro y todo lo que se ve en colores, entre los condominios, son muros de contención, rampas, escaleras, que tienen un impacto enorme en el costo de los proyectos con pendiente. A poco de iniciar la obra, la constructora se dio cuenta que la topografía que había utilizado el arquitecto no era la definitiva, nos llamaron, hicimos un levantamiento rápido, presentamos propuestas, nos dimos cuenta de que muros de contención que estaban proyectados de 1m, necesitaban una altura de 4m y así otros muros que estaban proyectados, no se necesitaban”, cuenta el profesional.

Afortunadamente, gracias a la coordinación BIM, lograron evitar un sobrecosto de 5.600 UF, dos meses de aumento de plazo y 16% del incremento en la partida de muros de contención. “Si bien aquí no se hizo integración temprana, se realizó la coordinación BIM tardía, pero se hizo, hoy la constructora Salfa tiene claro que no puede hacer un proyecto sin integración temprana y sin coordinación BIM”, reflexiona Rodrigo Pérez.

Disminuir las pérdidas de acero

Gracias a que Spoerer pudo incorporar este estándar en el área de ingeniería, les fue posible colocar toda la armadura en el modelo Revit. De esta manera, Imagina, en su proyecto “Mon Amour”, contrató los servicios de BTD y unió todo el proceso de pedido de acero y de despacho con la empresa American Screw, a través de BTD, compañía que coordinaba el proceso.

Entonces, todo se inicia cuando la constructora define los ciclos, le entrega la información a BTD, que revisa los pedidos de fierro y envía, en el lenguaje de la máquina desde el modelo Revit, a la planta de corte de acero. El pedido se prepara, se dobla, se empaqueta, se etiqueta y es llevado a obra. En terreno, “tenemos una persona una persona dedicada sólo a este proceso está esperando los pedidos, los pesa, verifica su completitud y los ordena, hay un tema logístico, dejando los paquetes que primero van a ocupar en la posición superior para evitar horas de grúa”, cuenta Pérez. Y precisamente, “son estos pequeños detalles los que a veces tiran al suelo la innovación, tenemos que preocuparnos de la logística. La constructora hoy está con muchas tareas y necesitamos, aparte de entregarles la tecnología, acompañarlos, por lo menos, en los primeros dos o tres proyectos”, agrega.

Con ello, la constructora pudo disminuir sus pérdidas de acero, que venían en torno a 7% y 8%, a solo 1,1%. Además, este proyecto pudo adelantar el plazo en 25 días. Otro aspecto destacado es que dado que el acero provenía desde Revit, no hubo consultas a cálculo, no hubo atrasos por RDI y lograron rendimientos que son muy buenos para el sector: 2.400 m2 al mes y 160 m3 semanales para un edificio en los últimos cinco pisos.

“Hoy, Imagina ha incorporado esta herramienta en todos sus proyectos y usa este proyecto en comparación con los demás, por los rendimientos que se han alcanzado y así han seguido, en la cultura innovadora, incorporando las mallas electrosoldadas y otro tipo de innovaciones. Así que, creemos que están en el camino correcto”, considera el ingeniero.

Integración temprana

El tercer caso de éxito se relaciona con integración temprana parcial de cálculo. “Es un proyecto que empezamos hace varios años con Boetsch, ellos nos sentaron en una mesa de trabajo donde discutimos, junto a arquitectos y constructores, cómo hacer las cosas de mejor manera. Hoy están dando sus primeros pasos en BIM y esta instancia colaborativa ha sido fantástica”, comenta el gerente de Spoerer.

De esta manera, en una primera etapa de integración temprana, el área de cálculo conversaba con arquitectura, aportando ciertos conceptos que permitían optimizar el proyecto. Por ejemplo, identificar un voladizo que va a generar un sobrecosto o un muro de contención que quizás el arquitecto no había visto. Luego, en una segunda etapa, se incorpora el constructor, profesional que con toda su experiencia de proyectos anteriores, va generando optimizaciones. Finalmente, Spoerer aporta desde su experiencia respecto a la estructura y cómo hacer un edificio más simétrico, más regular, que va a impactar, lógicamente, en el costo total del proyecto.

Gracias a un desarrollo de BTD, tienen la capacidad de diseñar y enfierrar virtualmente un edificio en un par de días. “Con eso, podemos evaluar distintas alternativas de estructuración en una etapa temprana y entregarle al cliente cubicaciones de acero y hormigón, el que puede tomar la mejor decisión en base a estos datos”, enfatiza.

Como señala Rodrigo Pérez, es fundamental realizar la integración temprana en una etapa anterior al desarrollo de la ingeniería de detalle, cuando la arquitectura no esté cerrada, porque si la arquitectura ya está cerrada, no tienen herramientas para buscar innovaciones y aportar una ingeniería de valor.

“Gracias a este proyecto, logramos evaluar en el Conjunto Parque Los Reyes, la torre 1C y 1B con 8 a 10 modelos. Así, en aproximadamente un mes, logramos un ahorro en material de 3.500 UF y en un segundo caso, 2.859 UF. Esto ha sido muy valorado por la inmobiliaria”, cuenta.

Para alcanzar hacer esta integración en todos los proyectos, se necesita que el ingeniero ingrese en la etapa inicial, junto con adelantar un mes el proceso de integración temprana, “de modo que cuando comiencen a hacer los proyectos definitivos, ya exista una optimización”, asegura Pérez.

Contratos colaborativos

El cuarto caso de éxito es el de las Escuelas Bicentenario en Perú, que se convirtió en el primer proyecto en ese país para Spoerer Ingenieros. “Ha sido una muy buena experiencia trabajar con una integración temprana total, bajo el alero de un contrato NEC y con un alto nivel de BIM. La integración temprana se dio desde el día uno, trabajando en una nube colaborativa con todos los demás actores: arquitectos, sanitarios, eléctricos, la constructora, el área de costos de la constructora”, detalla el profesional.

Dado que este proyecto es con precio objetivo, Spoerer iba modelando el hormigón, colocando fierro y los encargados de costos, iban teniendo las primeras cubicaciones y los costos para ir proyectando el precio objetivo.

Posterior a eso, se generaban reuniones semanales con la contraparte de ingeniería: el supervisor, quien generaba las instancias técnicas para garantizar la buena calidad del proyecto.

Pérez comenta sobre los resultados de una de las escuelas del paquete 4, compuesto por 11 colegios. En total, son 100.000 m2 aproximadamente y la escuela tiene 7.800 m2. “Pude ver en terreno cómo lograron construir cinco edificios, de tres y cuatro pisos, en algo más de dos meses, con rendimientos extraordinarios: 350 m3 de hormigón a la semana y 3.100 m2 al mes. Ellos utilizan BIM para planificar todos sus ciclos con una serie de actividades rítmicas con los equipos bastante definidos y lo que me llamó mucho la atención, es que el PEIP (Proyecto Especial de Inversión Pública) iba todas las semanas a visitar la obra y les exigía los KPI. Eso es parte del contrato NEC, es decir, que el mandante esté presente en la obra, pidiéndote resultados, midiendo tu avance, eso me pareció extraordinario”, relata.

Y añade: “esto es integración temprana total, es contrato NEC, es alto nivel de BIM y números exitosos. Entonces, si tres empresas de ingeniería chilenas: Flesán, Difai y Spoerer trabajando en Perú logran estos números. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer acá en Chile? Yo creo que estamos muy cerca de eso”, reflexiona.

Y además, “lograron una disminución de costo de mano de obra de 17% y 20 días de plazo, eso es productividad, porque este tipo de contrato incentiva la innovación”, puntualiza.

Finalmente, señala que “es fundamental incorporar contratos colaborativos como NEC que mejoran la confianza, reparten los riesgos entre contratista y mandante, fomenta la innovación, como lo vimos acá en Escuelas Bicentenario, y además, centra el objetivo en el éxito del proyecto”.

Fuente:

Fuente:

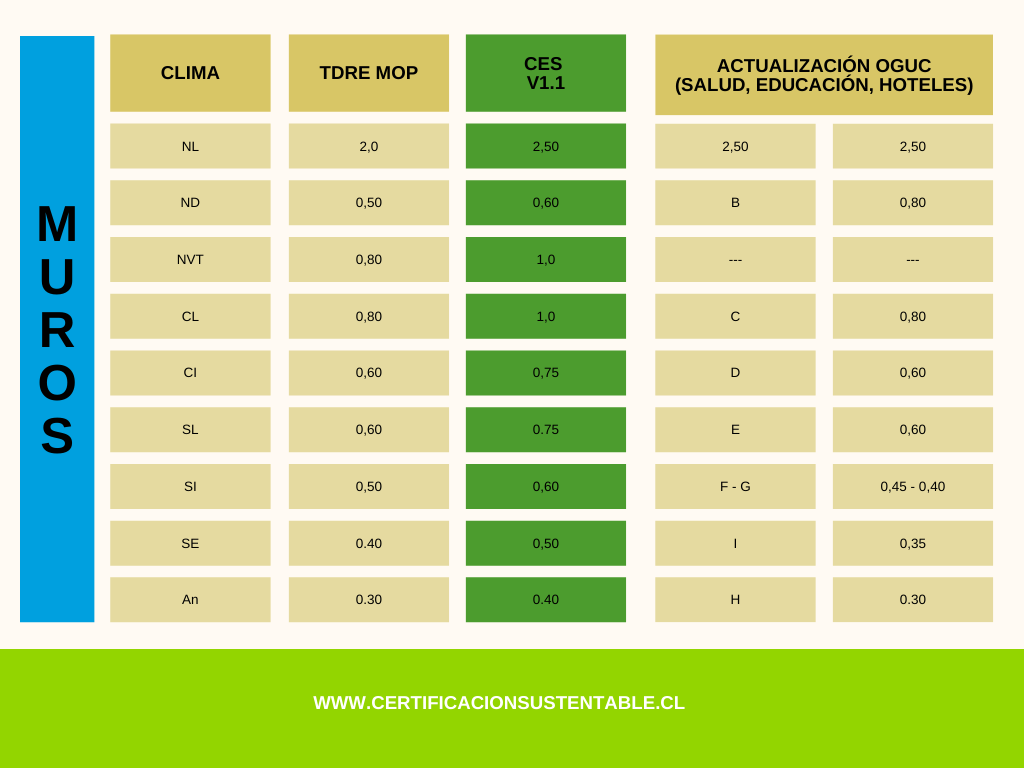

Reglamentación térmica y contaminación atmosférica

El último bloque del seminario se concentró en el análisis y desafíos de la contaminación atmosférica y en los principales alcances de la recientemente publicada reglamentación térmica.

El bloque lo abrió Cristian Yáñez, gerente general de

Reglamentación térmica y contaminación atmosférica

El último bloque del seminario se concentró en el análisis y desafíos de la contaminación atmosférica y en los principales alcances de la recientemente publicada reglamentación térmica.

El bloque lo abrió Cristian Yáñez, gerente general de

a

a

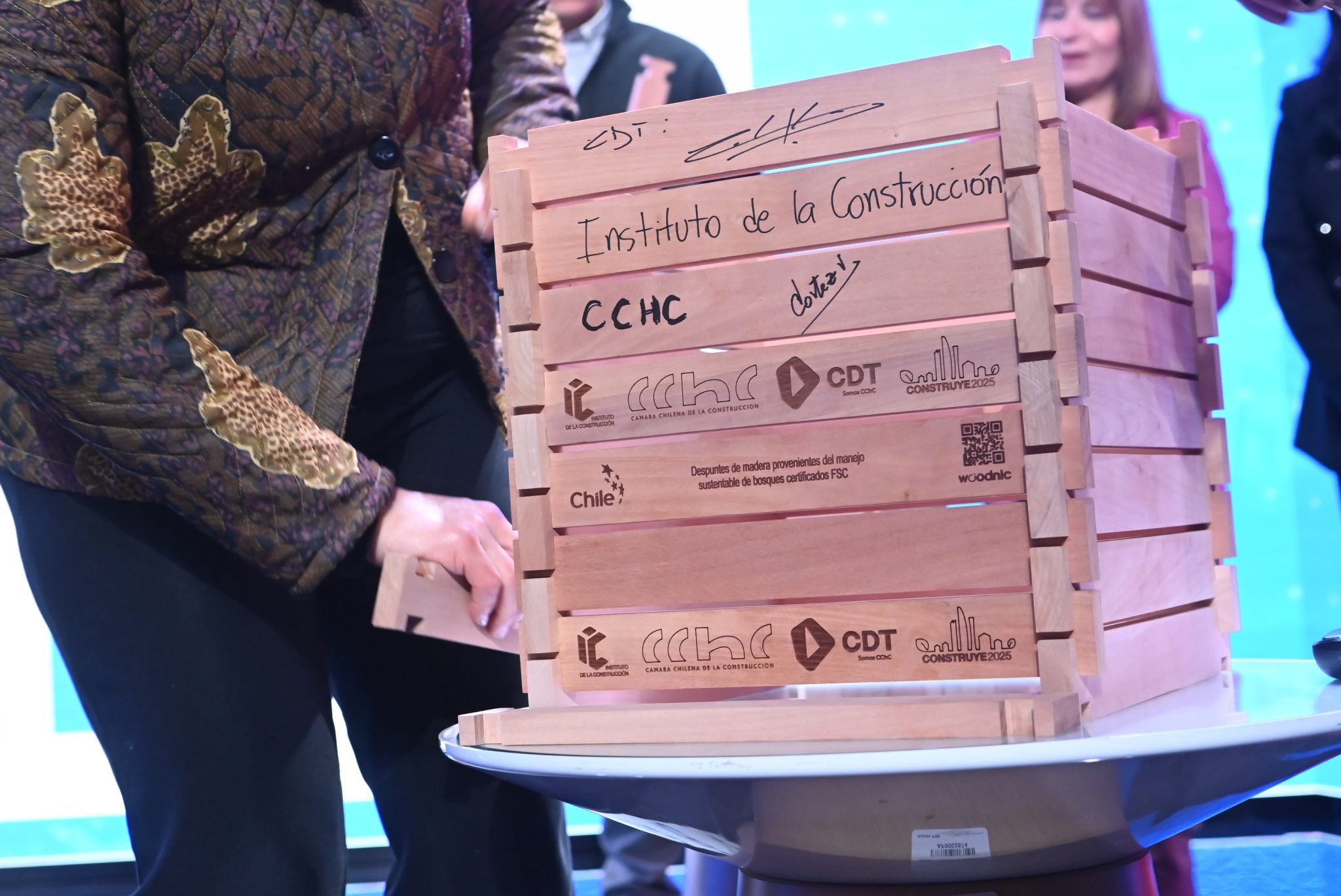

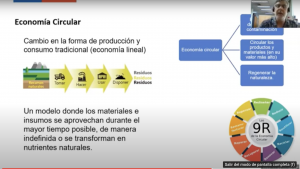

Tapia agradeció la instancia de trabajo colaborativo que significan los comités de normas, a Corfo por la voluntad de avanzar en normas de economía circular, invitando a Construye2025 a hacer propuestas, y al INN por el apoyo para sacar adelante estas normas.

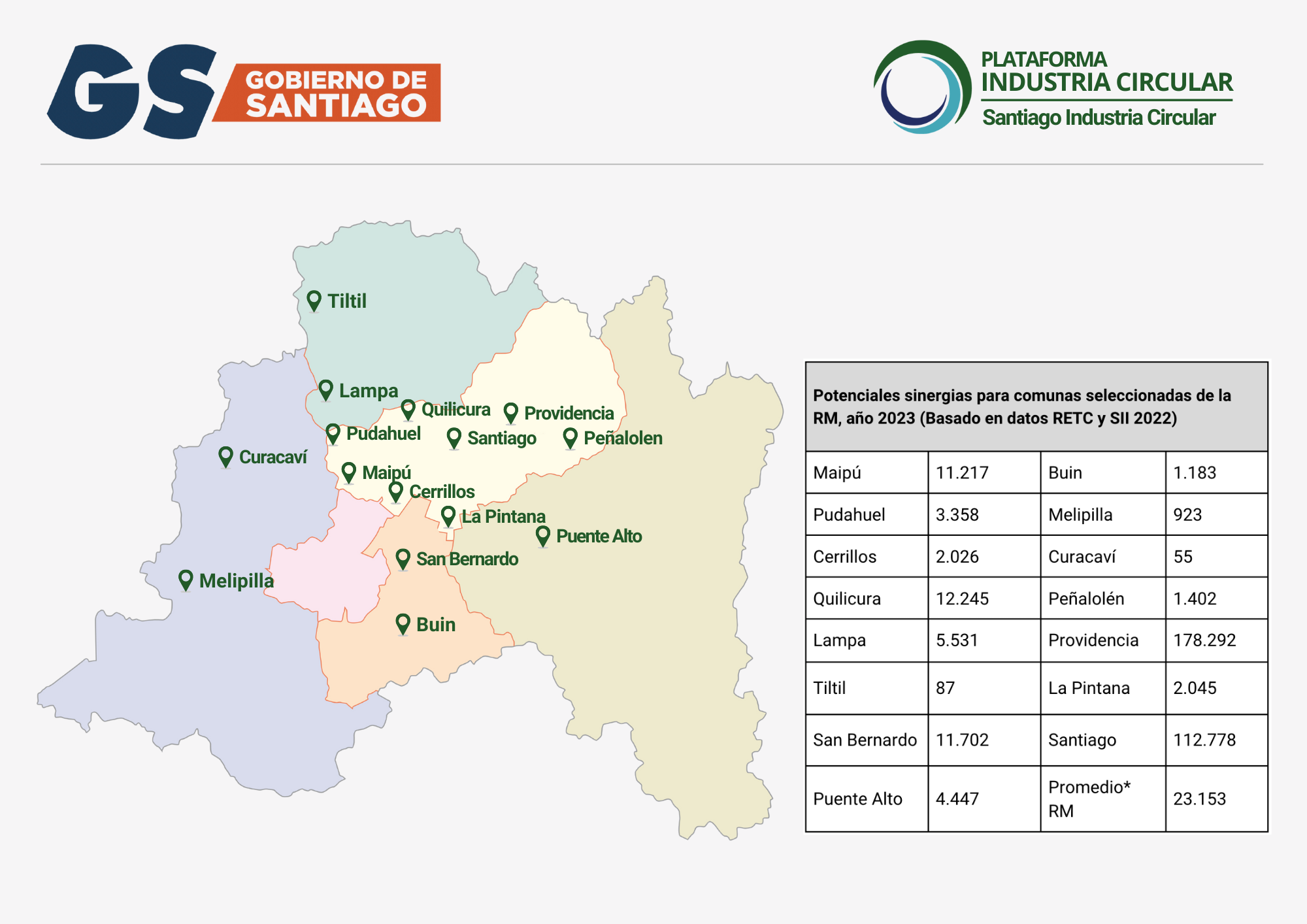

Tapia agradeció la instancia de trabajo colaborativo que significan los comités de normas, a Corfo por la voluntad de avanzar en normas de economía circular, invitando a Construye2025 a hacer propuestas, y al INN por el apoyo para sacar adelante estas normas. En representación del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Reyes, jefe de la Unidad Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, y Pablo Ibáñez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, expusieron sobre “Áridos Reciclados en Obras Públicas: Caminando Hacia la Economía Circular”.

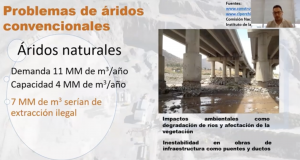

En representación del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Reyes, jefe de la Unidad Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, y Pablo Ibáñez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, expusieron sobre “Áridos Reciclados en Obras Públicas: Caminando Hacia la Economía Circular”. En tanto, Pablo Ibáñez se refirió a los áridos naturales y mencionó que teniendo la normativa y la Hoja de Ruta RCD, “se genera una serie de desafíos para la Dirección de Vialidad con la utilización de áridos reciclados, los que se presentan en todo el ciclo de vida de un proyecto vial. En la preinversión, estos proyectos nuevos o alternativas de mejoramiento, donde utilizando las 9R, la idea es repensar o rediseñar pensando en materiales de construcción que puedan reutilizarse en estos trazados o disminuyendo el uso de materiales vírgenes”.

En tanto, Pablo Ibáñez se refirió a los áridos naturales y mencionó que teniendo la normativa y la Hoja de Ruta RCD, “se genera una serie de desafíos para la Dirección de Vialidad con la utilización de áridos reciclados, los que se presentan en todo el ciclo de vida de un proyecto vial. En la preinversión, estos proyectos nuevos o alternativas de mejoramiento, donde utilizando las 9R, la idea es repensar o rediseñar pensando en materiales de construcción que puedan reutilizarse en estos trazados o disminuyendo el uso de materiales vírgenes”.

iversari

iversari

Luis Felipe Torres es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica. Es miembro del

Luis Felipe Torres es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica. Es miembro del