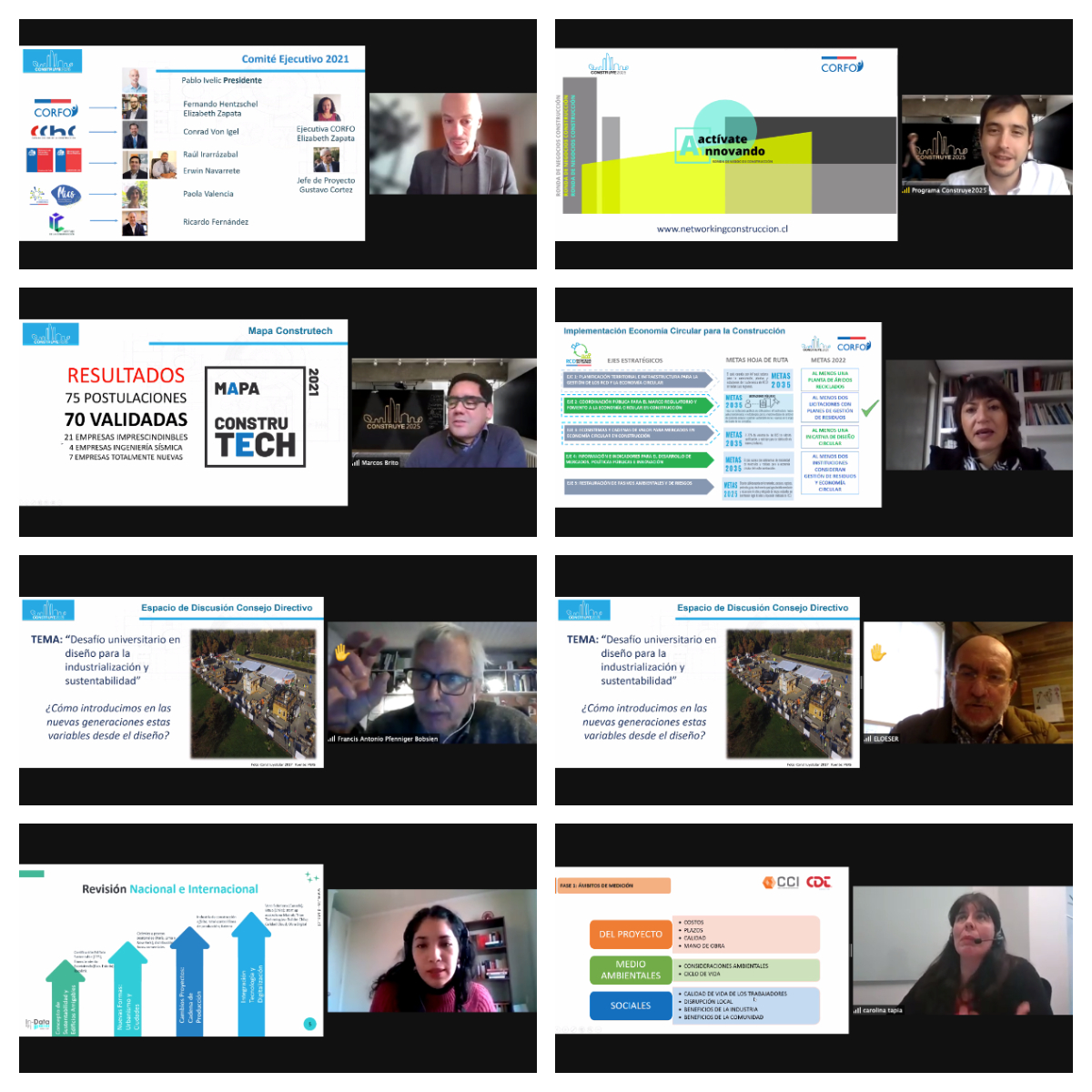

Los integrantes del Comité Consultivo Público: MMA, MOP, Minvu, Corfo y Construye2025, se han preocupado especialmente de avanzar colaborativamente, para lograr las metas trazadas que buscan convertir a la construcción en una economía circular.

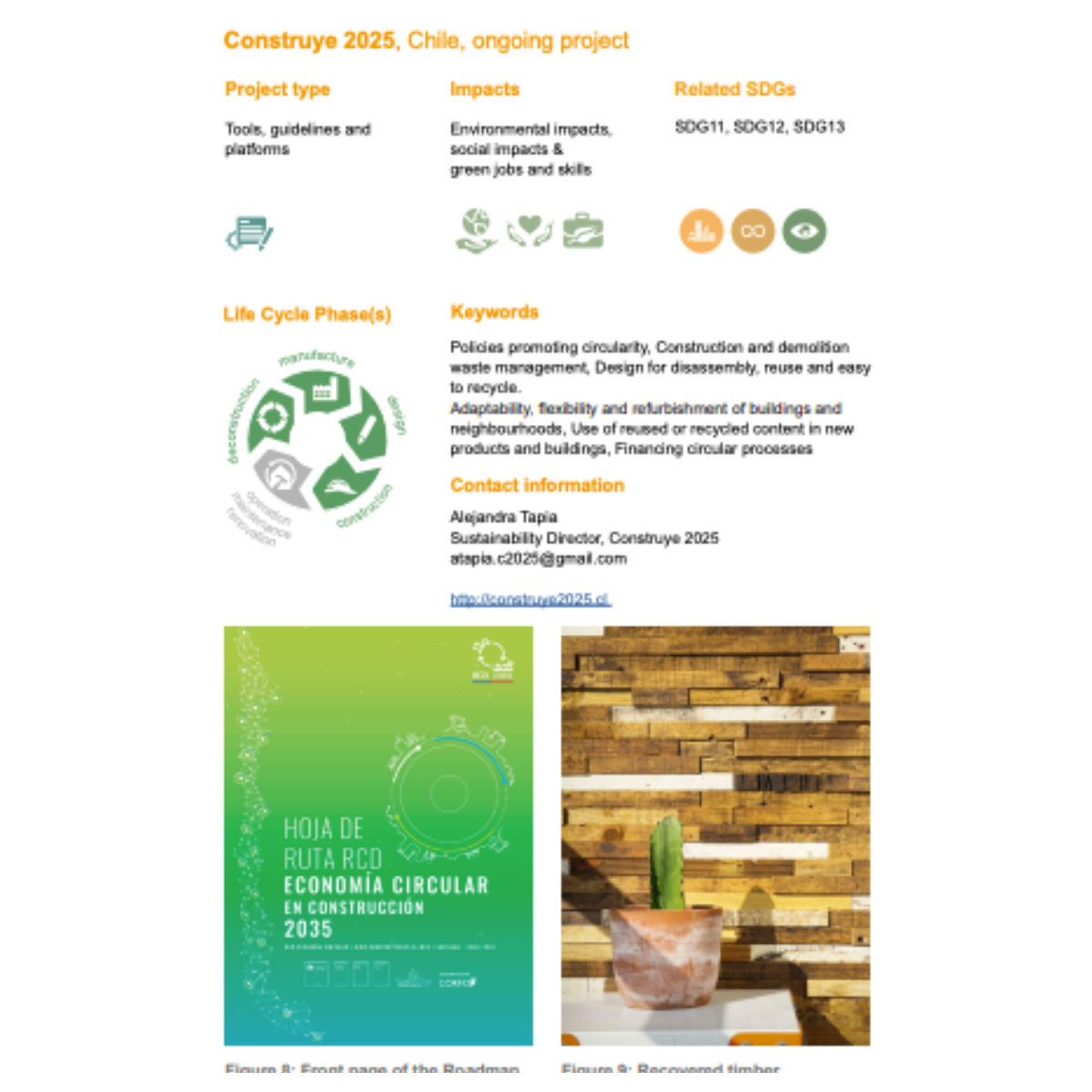

Tanto en el mundo público como en el mundo privado, la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 ha sido bien acogida. Cuando los servicios públicos demandaban una guía para mejorar la sustentabilidad de las obras y adoptar rutas hacia la circularidad, el sector privado respondió con la elaboración de una Estrategia de Construcción Circular 2025, a corto plazo que trazó los ejes y acciones de la Hoja de Ruta.

“Nuestra ministra ha mostrado gran entusiasmo con el desafío de la circularidad para el sector construcción y derivado de ello ha sostenido un activo apoyo al desarrollo de las gestiones y avances, a través de la participación en todas las actividades a las que le hemos convocado, junto con un respaldo a las acciones intersectoriales”, comenta Rubén González, encargado de RCD en la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente.

En este ámbito, los temas referidos al avance en la circularidad para el sector construcción como acciones en la Hoja de Ruta Nacional para un Chile Sin Basura al 2040, acción que permite reforzar desde el instrumento rector de mayor escala en la materia las definiciones de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.

“Además de la agenda multisectorial en la que se trabaja colaborativamente con otros ministerios desde el nivel central, ya sea en el marco del convenio interministerial de construcción sustentable, como en mesas bilaterales o multilaterales con servicios como MDSF, Minvu, MOP, Minsal, Subdere; a nivel regional se participa activamente en los Consejos Regionales de Construcción Sostenible, los Corecs, en las que se ha priorizado materias de economía circular y RCD, en la mayoría de las regiones del país”, añade González.

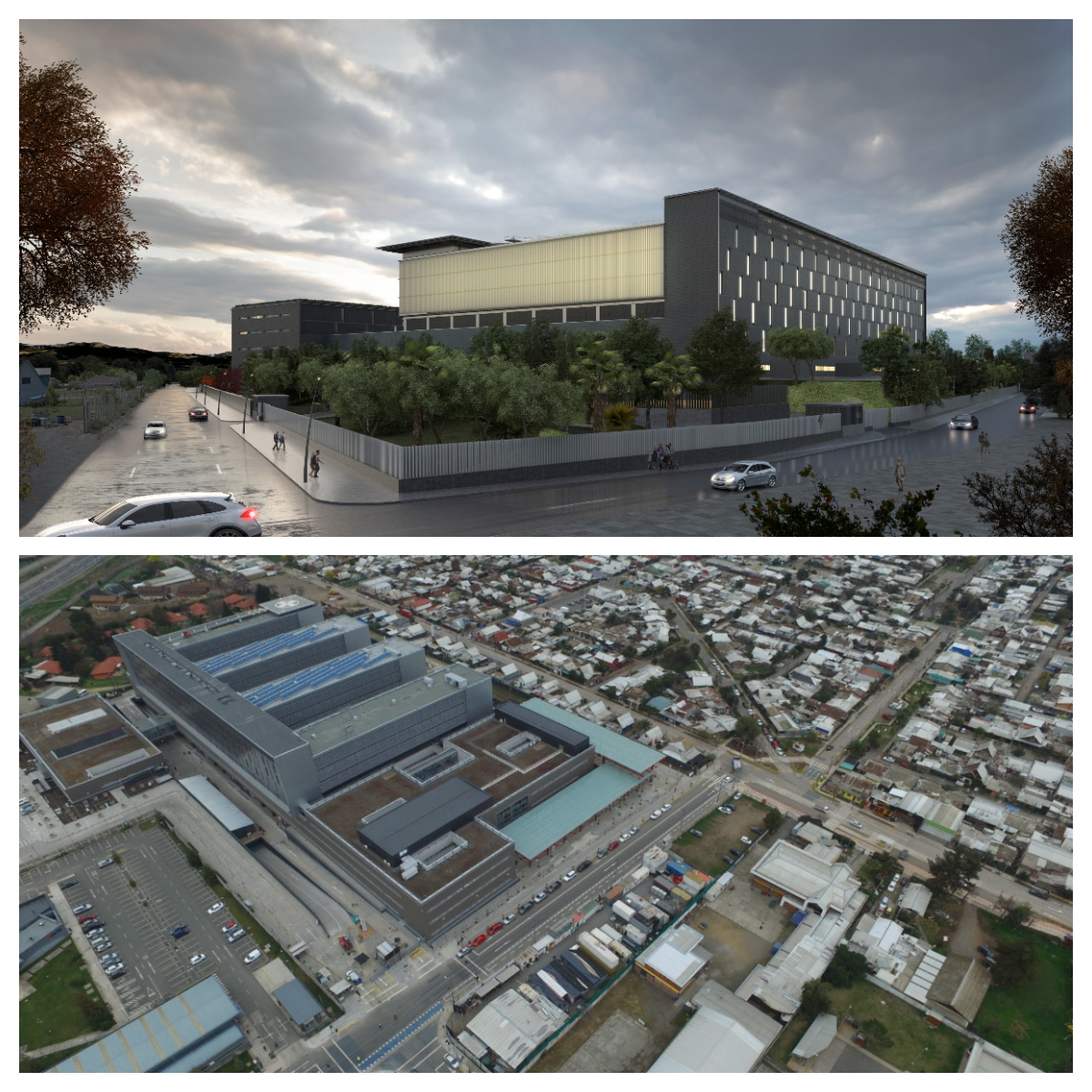

Además, el especialista del Ministerio del Medio Ambiente, hace hincapié en que las Secretarías de Residuos (SER) se han preocupado de posicionar la temática y de promover instancias de planificación regional, esto es la bajada de las guías de la hoja de ruta, así como de los lineamientos de nuevas áreas metropolitanas. “Asimismo, se ha prestado apoyo para circularizar proyectos emblemáticos en algunas regiones como el proyecto de master plan para el Morro de Arica”, indica.

Trabajo colaborativo

En materia de articulación gremial del sector privado, el Ministerio del Medio Ambiente participa activamente del APL actualmente en el desarrollo en la Región de Valparaíso para una economía circular en construcción. “Se ha impulsado la articulación con municipios, y convocado al sector privado, y mundo académico a sumarse a los desafíos de la hoja de ruta”, comenta el encargado de RCD en la Oficina de Economía Circular.

Igualmente, destaca la iniciativa de formar una alianza para crear una academia e industria circular. Para ello, se formalizarán convenios de cooperación con Sofofa y con distintas universidades e institutos técnicos, para impulsar una agenda común tanto con la industria como con las unidades de investigación y desarrollo en el mundo académico.

Desde el punto de vista normativo, el MMA ha participado activamente en la elaboración de la NCh3562 “Gestión de residuos — Residuos de construcción y demolición (RCD) – Clasificación y directrices para el plan de gestión” y ha encargado al INN el desarrollo de una nueva norma técnica en el ámbito de las demoliciones, que por primera vez incorpora lineamientos para procesos de deconstrucción y un manejo ambientalmente racional de residuos en demoliciones.

Asimismo, en el aspecto regulatorio la Oficina de Economía Circular ha propuesto en las instancias ministeriales la elaboración de ajustes al DS40, que esclarecen y facilitan la tramitación de proyectos de valorización de RCD en el SEIA; ha participado en la elaboración del Reglamento sanitario para el manejo de los residuos de la construcción y demolición – RCD, en conjunto con los demás ministerios del consejo consultivo, y Construye2025, que recientemente fue sometido a consulta pública, y ha avanzado en la definición y articulación con Minsal, para definir una reglamentación con foco en economía circular, que complementará, desde el punto de vista ambiental y sanitario, a la reglamentación existente y en curso.

En materia de fortalecimiento del capital humano para la valorización de RCD, el ministerio se encuentra levantado financiamiento privado, en alianza con Construye2025, para el desarrollo de un proyecto de certificación de competencias laborales para los actores en la cadena de valorización de RCD, el que será prontamente comunicado toda vez que se postule, así mismo se encuentra activamente buscando financiamiento en el sector retail para abordar el desarrollo de competencias laborales en materia de economía circular en el sector relacionado al diseño industrial y de BTL.

Plan de gestión

Por su parte, para el Ministerio de Obras Públicas, el primer gran avance para este fue la elaboración de un Plan de Gestión de RCD homologado para todas las obras MOP, el cual se instruyó en diciembre de 2020 para implementar paulatinamente en nuevas obras MOP a partir de enero 2021. “Este plan de gestión, además de ser una herramienta para conocer de manera sistematizada los residuos que generan nuestras obras, nos permitirá en el corto plazo conocer datos respecto de los residuos generados por cada tipo de obras ejecutadas por este ministerio, conociendo la trazabilidad y destino final de estos”, señala el director general de Obras Públicas, Carlos Guzmán.

Lo anterior, según la autoridad del MOP, será información relevante para futuras metas de reducción, reutilización e incluso de generación de nuevos mercados de productos derivados de los residuos generados.

La mirada al futuro

Uno de los desafíos es el desarrollo de un plan de acción ministerial en materia de economía circular y sustentabilidad en construcción, que vaya más allá de la Oficina de Economía Circular y que permita definir una agenda propia. Esto implica impulsar una agenda regulatoria y legislativa para incorporar la economía circular en el quehacer cotidiano de la construcción pública y privada desde una arista centrada en el control del riesgo ambiental de los residuos, la reducción de estos, las garantías de ecodiseño, durabilidad y reciclabilidad de componentes y partes constructivas, y de maximizar los beneficios ambientales de los proyectos.

Otro de los desafíos, en lo relativo a la implementación de medidas, constituye el desarrollo de una infraestructura para la calidad en torno a la economía circular del sector construcción; lo que implica nuevos desarrollos de normas técnicas, sobre todo, en lo referido a la definición de estándares para distintas aplicaciones de material valorizado, respecto la composición de materiales para facilitar la valorización, para el desarrollo de partes, piezas y componentes constructivos reutilizables, reversibles, durables (entre otras características); pero también la elaboración de sistemas de auditoría, acreditación, certificación de productos, servicios, procesos y personas, sistemas de inspección y evaluación de conformidad, la implementación de capacidades de ensayo, laboratorios, y sistemas de muestreo. Con este objetivo, el MMA está evaluando el desarrollo de un convenio con INN, para abordar estas materias.

Complementariamente y dado el desafío financiero y de recursos humanos que significa avanzar en todas estas materias, se trabaja actualmente en la elaboración de un proyecto para conseguir financiamiento de organizaciones multilaterales, sobre el que podremos contar más adelante.

Para Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Sustentabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los avances desde su cartera han sido de preparación y, teniendo como horizonte el próximo año, lo sintetiza así.

- Se solicitará para todas las obras del Minvu contar con un Plan de Gestión de Residuos.

- Se solicitará a todas las obras del Minvu realizar las declaraciones de residuos y otros contaminantes en la plataforma de MMA denominada RETC.

- Además, el año 2022, se comenzará a trabajar en la promoción de etiquetado ambiental de productos de construcción.

- Se espera avanzar en circulares o modificaciones regulatorias para promover la creación de centros de valorización.

- Se continuará trabajando en forma coordinada con el Comité Consultivo Público para avanzar en forma conjunta en estos temas.

En tanto, el director general de Obras Públicas, Carlos Guzmán, plantea el desafío de crear incentivos en las licitaciones de obras, para que los contratistas cuenten con criterios sustentables como, por ejemplo, reutilización de material, cálculo de huella de carbono, compromisos con la comunidad, certificaciones, etc. Esto lo resume en los siguientes compromisos futuros: avanzar en la eliminación de barreras en la regulación y normativas que impidan la valorización, reciclaje de residuos, RCD, y la producción de materias primas secundarias para productos de la construcción; incentivar compras públicas y licitaciones de proyectos de infraestructura y edificación, que traicionen el desarrollo de la economía circular en construcción; promover las ventajas y oportunidades de una prevención y gestión sustentable de los RCD en obra y, en consecuencia, las mejoras en productividad, seguridad.

Además, Guzmán, hace hincapié en otros dos retos: participar activamente en procesos que generen herramientas, políticas públicas, iniciativas y acciones que fomenten mercados circulares en construcción, que incluyan criterios de economía circular en la evaluación de la inversión pública y permitan contar con información para mercados circulares; y, finalmente, coordinar entre los distintos servicios, el uso de material RCD.

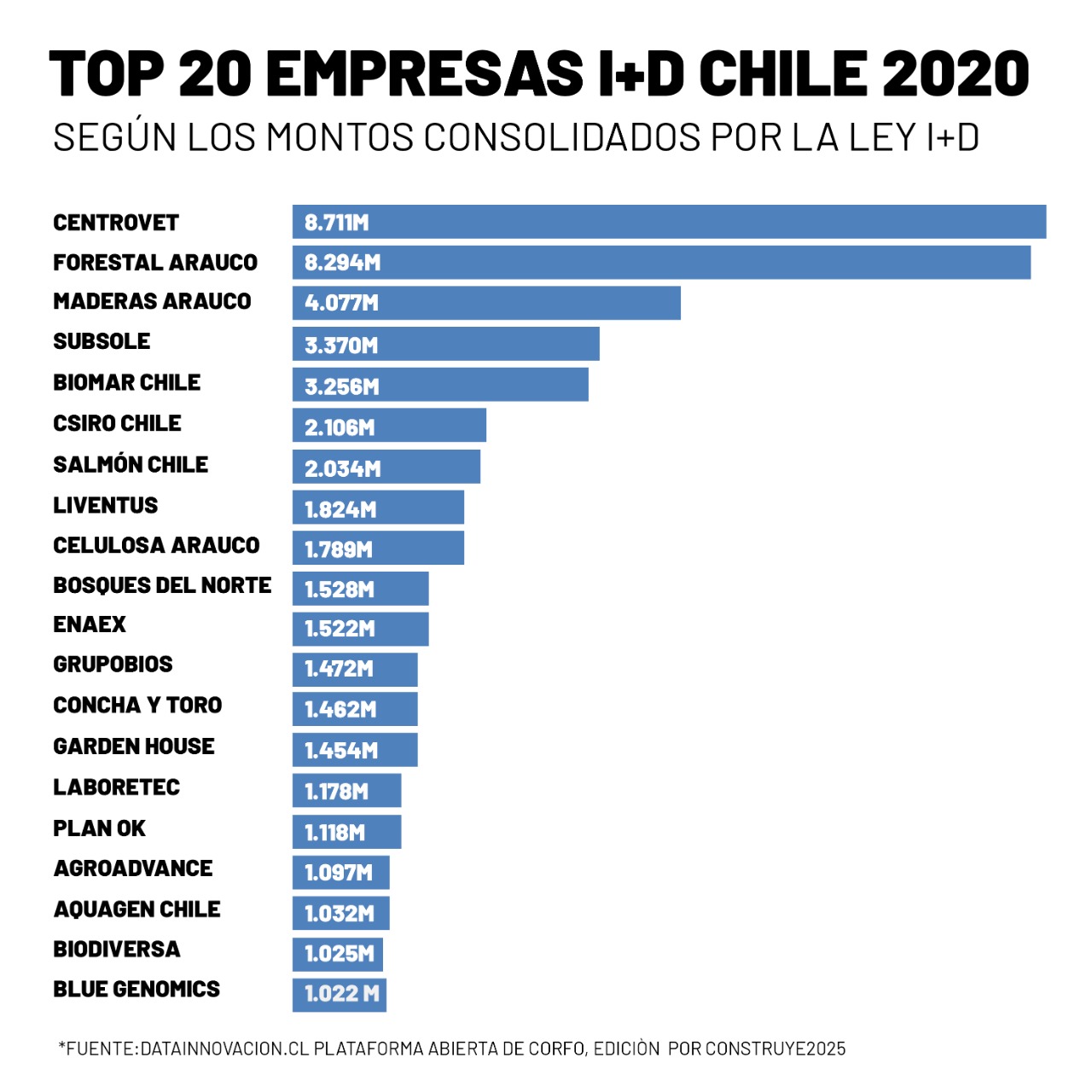

“A partir del liderazgo y visión del programa Construye 2025, como país estamos siendo pioneros en materia de economía circular en el sector construcción a nivel latinoamericano. La hoja de ruta recientemente lanzada promueve a cambiar el paradigma de los residuos de la construcción y demolición (RCD) hacia la sustentabilidad”, complementa Elizabeth Zapata, directora de Desarrollo Tecnológico de Corfo.

La ejecutiva también comenta que a través de la convocatoria “Reto de Innovación: Economía circular en el sector construcción” buscan conectar a la industria de la construcción con el ecosistema de emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico, para que este pueda aportar en la generación de soluciones tecnológicas innovadoras que disminuyan la pérdida de recursos y las externalidades negativas, en ámbitos tales como nuevos materiales, uso eficiente de recursos o gestión de residuos. “Esperamos que los proyectos ganadores representen un impulso relevante para promover la circularidad en el sector, acorde a las brechas y desafíos plasmados en la hoja de ruta”, sostiene.

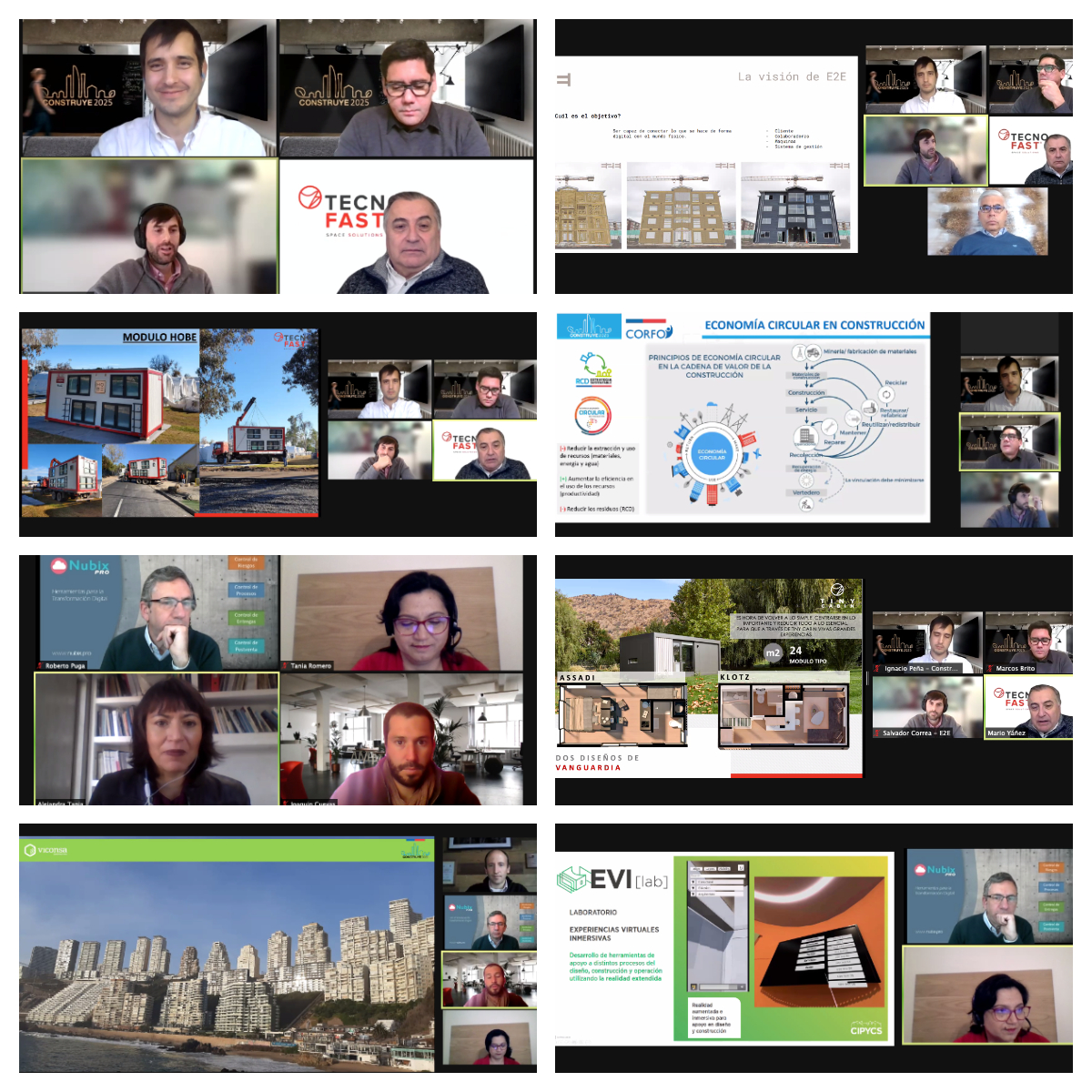

En tanto, ha sido “fundamental el rol de articulador y coordinador que tiene el programa para avanzar y lograr las metas propuestas en la ambiciosa hoja de ruta”, destaca la coordinadora de Sustentabilidad Alejandra Tapia. En las temáticas lideradas por Construye2025, destaca el proyecto “Portafolio de Modelos de Negocio en Economía Circular en Construcción”, cuyo objetivo es disponer información a emprendedores e innovadores para implementar nuevos negocios, y por otra parte, desde el punto de vista regulatorio, pronto se dará inicio a la consultoría “Propuesta para un marco regulatorio integrado y fomento a la valorización de los residuos de la construcción y demolición, RCD”, cuyo propósito es contribuir a acelerar los cambios en el marco regulatorio y fomento, que se requieren para implementar actividades productivas relacionadas a la valorización de residuos de construcción y demolición, entregando una orientación a los distintos servicios públicos.

Fotos gentileza Constructora Viconsa, Joaquín Cuevas.

Paola Molina, presidenta de CES:

Paola Molina, presidenta de CES:  Mónica Álvarez de Oro, arquitecta directora de MAO y presidenta de AOA:

Mónica Álvarez de Oro, arquitecta directora de MAO y presidenta de AOA:  Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025:

Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025:  Victoria Opazo, profesional equipo CES:

Victoria Opazo, profesional equipo CES:  Fernanda Soto, asesora CES:

Fernanda Soto, asesora CES:  Tatiana Vidal Oyarzún, directora Proyectos +E Arquitectura Sustentable y asesora CES:

Tatiana Vidal Oyarzún, directora Proyectos +E Arquitectura Sustentable y asesora CES:  Catalina Yurisic, arquitecto y asesora CES-CVS:

Catalina Yurisic, arquitecto y asesora CES-CVS:

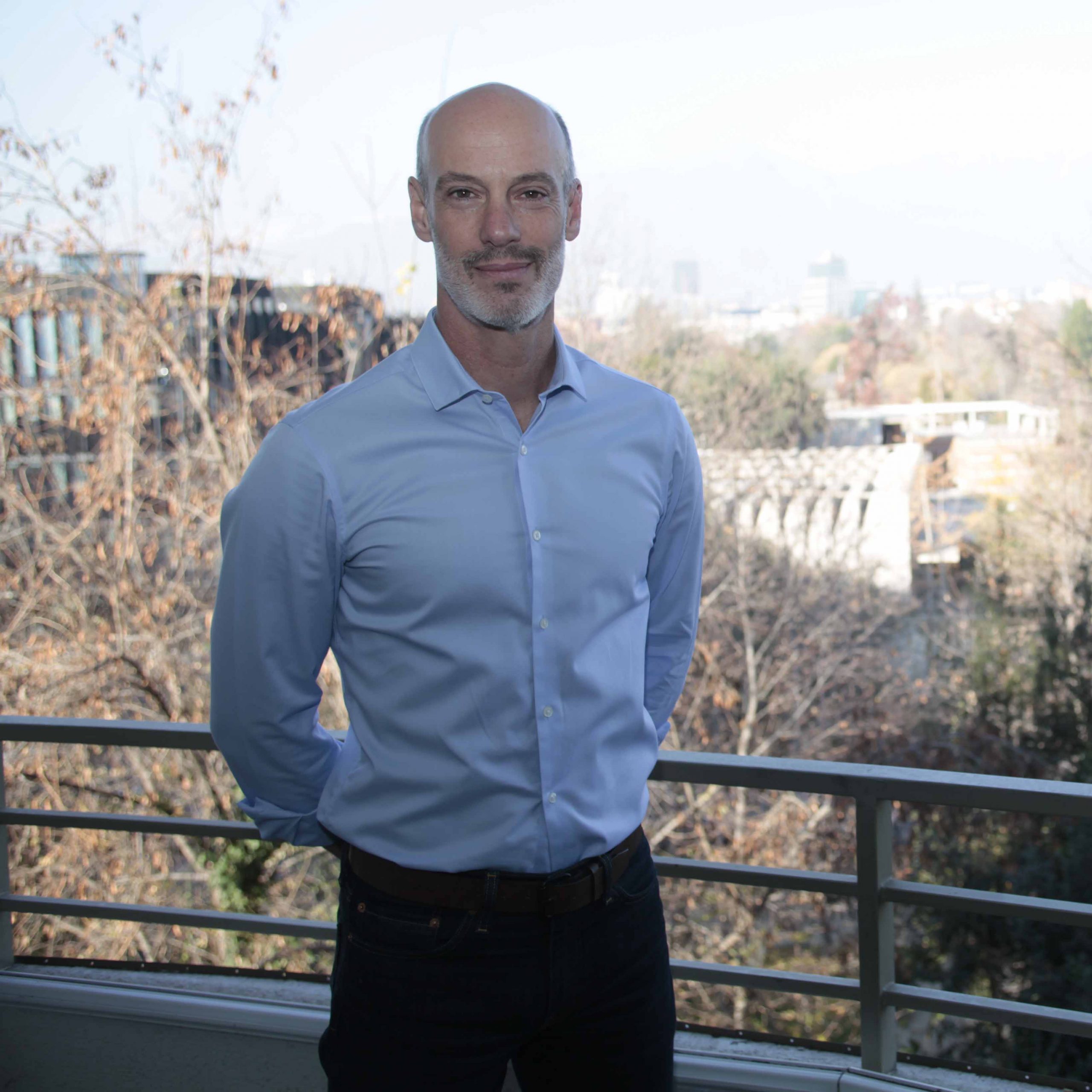

Con más de 20 años de trayectoria en la gestión y desarrollo de proyectos constructivos, el constructor civil y director general de Xpande Consultores, Boris Naranjo, tiene mucho que contar sobre productividad e industrialización de la construcción. Esta vez, ahonda en el proyecto modelo “Jardines de la Reserva”, en la comuna de Colina, con el que busca conservar el ambiente nativo del lugar mediante la incorporación de amplios jardines, pero también mostrar un buen componente de innovación, gracias al uso de estructuras de hormigón prefabricadas.

Con más de 20 años de trayectoria en la gestión y desarrollo de proyectos constructivos, el constructor civil y director general de Xpande Consultores, Boris Naranjo, tiene mucho que contar sobre productividad e industrialización de la construcción. Esta vez, ahonda en el proyecto modelo “Jardines de la Reserva”, en la comuna de Colina, con el que busca conservar el ambiente nativo del lugar mediante la incorporación de amplios jardines, pero también mostrar un buen componente de innovación, gracias al uso de estructuras de hormigón prefabricadas.