A juicio de la exvicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, hoy se vive una crisis bastante importante, lo que exige soluciones más desafiantes y dejar de hacer lo que hemos venido haciendo por años.

En el 14º Congreso Anual de AICE, la abogada por la Universidad de Chile y Master of London School of Economics and Political Science, expuso el tema “De la Competencia a la Colaboración: el cambio que se viene en Proyectos de Construcción”, en la que se refirió al estado actual de las relaciones contractuales en la industria y la importancia de hacer un cambio de paradigma en los profesionales que integran el sector, de manera de prevenir el surgimiento de controversias y mejorar los niveles de productividad.

Con más de 20 años de experiencia en Derecho de la Construcción en Chile y otros países de Latinoamérica, Radovic es especialista en manejo de conflictos para contratos de ingeniería y construcción y árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Dispute Board de la Cámara de Comercio de Lima, Mediadora, representante en Chile de la Dispute Resolution Board Foundation y fundadora y exvicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción.

Desde una de sus visitas como Dispute Board a varios proyectos en Perú, la profesional conversó con AICE y profundizó en los temas presentados.

¿Cuál es la visión de cambio necesaria para el sector construcción?

No solo en Latinoamérica, sino que también en el mundo, los resultados de los proyectos están en franco detrimento y, en el fondo, la idea más básica de todo esto es tomar conciencia que si seguimos aproximándonos en la gestión de los proyectos con una mirada transaccional, competitiva y cortoplacista, no vamos a tener mejores resultados, porque eso ya lo probamos y no está dando los resultados que daba, a lo mejor, hace 50 años atrás.

Y esto tiene que ver con un cambio del escenario en el cual se desarrollan los proyectos: un escenario país mucho más complejo, más incierto, más dinámico, más intrincado, donde ya no nos podemos dar el lujo de competir entre las dos partes de un proyecto. Al parecer, la solución que nos permitiría avanzar es hacer un cambio cultural en el que las dos partes aprendan a ser más asertivas y honestas y aprendan a trabajar de manera mancomunada para resolver los muchos obstáculos que los proyectos van presentando a lo largo de su ejecución, en vez de competir en cada una de las decisiones para ganar yo y perder tú.

Esto habla de productividad con sostenibilidad.

Exacto, en este caso, uno también podría mirarlo como una forma de sostenibilidad, pero en este caso sería la sostenibilidad de los vínculos comerciales del sector de la construcción. Quizás hoy puedo ganarte en algún aspecto específico de este contrato, pero lo más probable es que te pierda como contratista o bien, la próxima vez que trabajemos juntos quieras resarcirte por el abuso que cometí, entonces eso va detrimentando el mercado y las posibilidades de mejorar resultados en proyectos futuros. Entonces, al ser relaciones de largo plazo, las tenemos que construir y aprender a cuidar.

¿Esta visión con los proveedores y contratistas es posible extenderla a la relación con las comunidades de cada proyecto?

Este es un paradigma que debiera afectar las relaciones de las partes de un proyecto con todos los stakeholders de los proyectos y uno de ellos es la comunidad. Al menos la actitud debe ser de escucha, de diálogo y de cooperación, en la medida que las posiciones de los distintos actores puedan ser trascendidas y podamos mirar los intereses de cada uno para encontrar puntos de intersección entre todos y crear soluciones que permitan satisfacer la mayor cantidad de intereses, siempre teniendo presente los objetivos del proyecto, que son el marco en el que deben centrarse las soluciones.

¿Es un cambio cultural el que se necesita?

Esto surge hace muchos años atrás en el sector de la construcción de países más desarrollados y acá está llegando recién como una tendencia. Entonces uno puede partir por la cultura, pero en Latinoamérica es difícil, porque aún tenemos una cultura en la que impera la competencia y la falta de transparencia. Por ello, lo que podemos hacer es empezar a conocer herramientas que en los países desarrollados utilizan desde hace varios años y a partir de esas mejores prácticas, ir cambiando la cultura. Se trata de estándares contractuales, mecanismos de gestión de conflictos, procedimientos y metodologías que han dado muy buenos resultados, tanto para preservar las relaciones contractuales como para obtener mejores niveles de productividad en los proyectos.

Se habla poco de los marcos contractuales en Chile.

En Chile todavía estamos muy en pañales en el tema del conocimiento y uso de estándares contractuales internacionales. Para poder avanzar en Chile, es clave que los profesionales, ingenieros y abogados de la industria de la construcción tengan acceso a estas herramientas, que las conozcan y aprendan a aplicarlas. A nivel internacional, existen varios estándares contractuales como FIDIC, NEC, FAC-1, que han dado mucho mejores resultados que las fórmulas tradicionales que usamos en Chile y que han sido diseñadas por ingenieros especialistas a la medida de este tipo de proyectos y que están dando buenos resultados, porque permiten trazabilidad, predictibilidad, confianza entre las partes y mejores rendimientos.

Sector público: normativa atrasada

¿Qué pasa con el Estado en las relaciones contractuales?

Han empeorado por dos factores, porque cuando hablamos de contrataciones del Estado y de obras públicas, estamos hablando de satisfacer necesidades públicas; es decir, acá hay un cliente final, que son las personas, que muchas veces son los que pagan el precio de los conflictos entre las partes, que se producen en construcción en obra pública. Y en segundo lugar, también relacionado con lo mismo, porque los fondos que se usan para construir estos proyectos son fondos de todos los chilenos y, por tanto, existe un nivel de exigencia mayor en su utilización. Como si esto no fuera poco, existe un tercer factor, que es el actual marco normativo del sector público para realizar contrataciones del Estado que, en el caso de Chile, es extremadamente anacrónico y rígido. Estas normativas requieren urgentemente ser modificadas y reemplazadas por una regulación más acorde a la realidad actual. Por ejemplo, para expresamente permitir que el Estado utilice estándares contractuales internacionales, que hoy es absolutamente imposible con la Ley de Concesiones y el Reglamento de Obras Públicas.

¿Y se está haciendo algo para cambiar esa situación?

Sé de algunos actores de la construcción que se especializan en obra pública, que están trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción en esto, pero a un paso bastante lento y a nivel más bien doctrinario. Mientras la autoridad no tenga conciencia del problema, no lo entienda y, por tanto, no lo priorice, a través del Ministerio de Obras Públicas, esto no va a avanzar.

¿Cuáles serían las mejoras que deberían hacerse para mejorar los marcos contractuales?

El marco regulatorio hay que modificarlo sí o sí, y en ese contexto, lo ideal sería una norma que expresamente permitiera al Estado utilizar en sus contrataciones de obras, estándares internacionales de contratación, con enfoques más flexibles y más colaborativos, de todas maneras menos autoritarios. Lo bueno que tienen esos estándares contractuales es que han sido probados durante muchos años en el mundo, con buenos resultados, mejores que los que tenemos en Chile, en términos de productividad, tanto en plazos como en calidad de las obras, y en costos, pero además, incluyen los mecanismos de gestión de conflictos entre las partes, que previenen llegar a un arbitraje o a un litigio, por lo tanto, pueden generar un importante ahorro para el Estado chileno, que hoy se están produciendo en los contratos de construcción de obra pública en Chile.

Además de que el costo implementación de estos contratos, versus sus beneficios económicos que traen aparejados, son bajos. Se puede ir haciendo de manera gradual o para ciertos proyectos de infraestructura pública que sean especialmente críticos e importantes para Chile.

Hablamos de ahorros en tiempo e inversión.

Claro, ahorros en plazos, para poder llegar con las obras no tan atrasadas como hoy, también de mayores costos que hoy se generan en la ejecución de los proyectos y, además, costos que se generan en los litigios a los que dan lugar los contratos de obra pública hoy.

También esto apunta a la relación entre privados.

Claro, pero la situación en el caso del Estado y privados es más grave.

Enfoques contractuales más colaborativos

En este contexto, ¿cómo ves la situación de la profesión de los ingenieros estructurales hoy y cómo es posible que estos profesionales se protejan?

Es súper importante esta pregunta, porque, de alguna manera, los enfoques más colaborativos de los que hemos estado hablando, integran a todos los actores de un proyecto, juntos, desde el inicio. En este caso, por ejemplo, el ingeniero calculista participa desde el inicio junto con el mandante y el contratista, y es parte de las decisiones más importante del proyecto, no como ahora que las decisiones se van tomando de manera fragmentada y secuencial. Cuando usamos enfoques contractuales más colaborativos, todos los actores, incluso los subcontratistas, se reúnen desde el inicio y actúan mancomunadamente como un equipo que está alineado hacia los mismos objetivos.

En ese sentido, ¿los ingenieros estructurales tienen que transitar hacia un trabajo más colaborativo?

Así es, pero es un trabajo colaborativo donde cada profesional se debe ver a sí mismo como un elemento interconectado con los demás.

Para esto, la tecnología es clave, porque con el uso de medios tecnológicos podemos llevar esa colaboración a la realidad con mayor eficiencia, no solamente usando BIM, por ejemplo, sino que otras plataformas que permiten ese trabajo colaborativo a distancia de manera eficiente, porque son muchos los actores y mucha la información que hay que manejar.

¿Qué mensaje le envías a los socios de AICE?

Los invito a reflexionar e investigar sobre estos temas, porque quizás no suenan como que fuera un tema muy técnico, pero, al menos mi experiencia fuera de Chile, participando en proyectos de construcción de gran envergadura, donde se ha utilizado enfoques contractuales colaborativos, es diametralmente opuesto a lo que se da en Chile. Entonces, si soy un profesional de la ingeniería que quiero obtener buenos resultados y, además, una experiencia positiva, porque con los enfoques competitivos que estamos usando hoy nadie lo pasa bien, el trabajo es muy estresante y los resultados son más bien pobres, yo los invitaría a investigar, a informarse y a tratar de encontrar experiencias concretas y reales, como por ejemplo, la implementación de las obras para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú, donde se utilizaron contratos NEC 3 y los resultados fueron muy satisfactorios.

Espero que de a poco que no solamente los ingenieros, sino que los profesionales que trabajan en proyectos de construcción en Chile nos interesemos por estos estándares y empecemos a empujar los cambios necesarios para que el sector de la construcción vuelva a ser un aporte clave para la economía en Chile.

Fuente: AICE

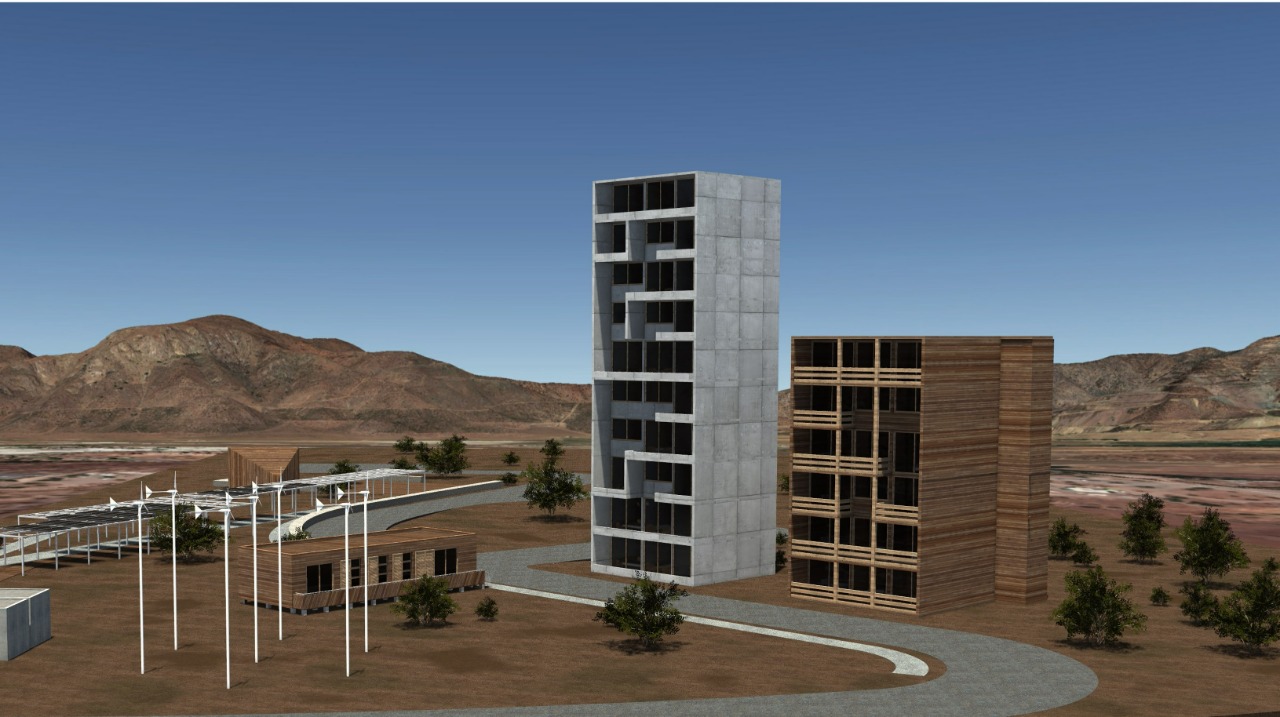

![Rector de la Pontificia Universidad Católica inauguró el IMA [Lab], el primer edificio reconfigurable de Latinoamérica](https://construye2025.cl/wp-content/uploads/2022/08/IMA-LAB_1100.jpg)

![CIPYCS inaugurará Laboratorio IMA [Lab], el primer edificio reconfigurable de Latinoamérica](https://construye2025.cl/wp-content/uploads/2022/08/IMA-LAB.jpeg)

Daniel Berdichevsky, gerente de Proyectos y Construcción de

Daniel Berdichevsky, gerente de Proyectos y Construcción de  Sandra Arzola, jefe de Marketing

Sandra Arzola, jefe de Marketing  Ricardo Fernández, gerente Técnico y Desarrollo Sostenible de

Ricardo Fernández, gerente Técnico y Desarrollo Sostenible de