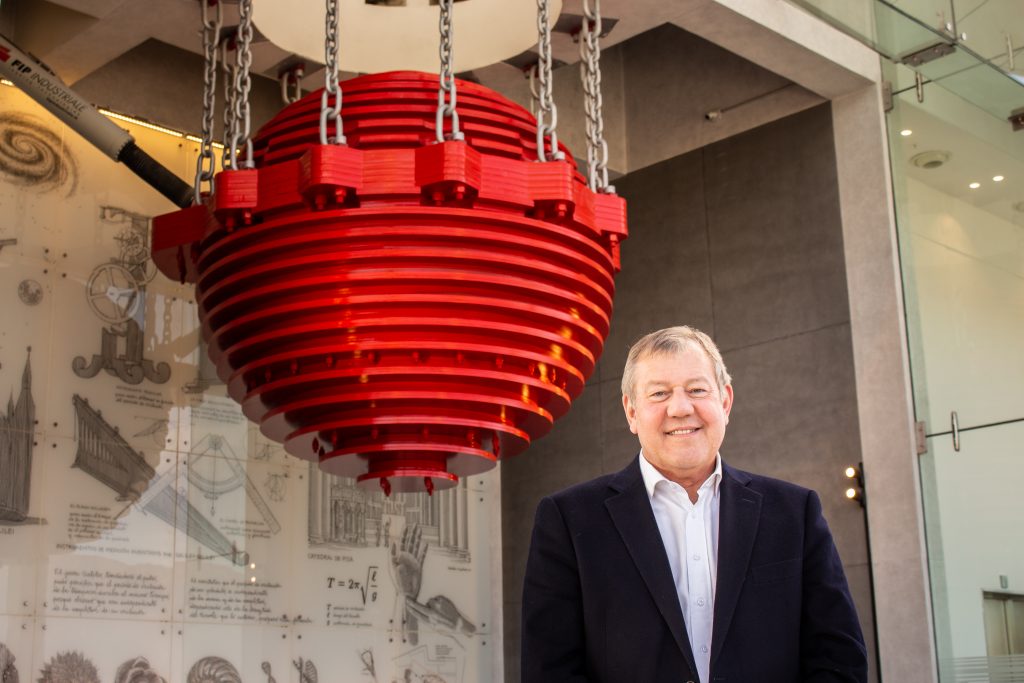

Por Carlos Zeppelin, presidente Comité de Obras de Infraestructura Pública de la CChC.

Hoy nos enfrentamos a un gran desafío: recuperar el empleo y la inversión ante los devastadores efectos de la crisis sanitaria, económica y social. Por eso, el sector político acordó un marco de entendimiento para el “Plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo”, con un impulso fiscal significativo.

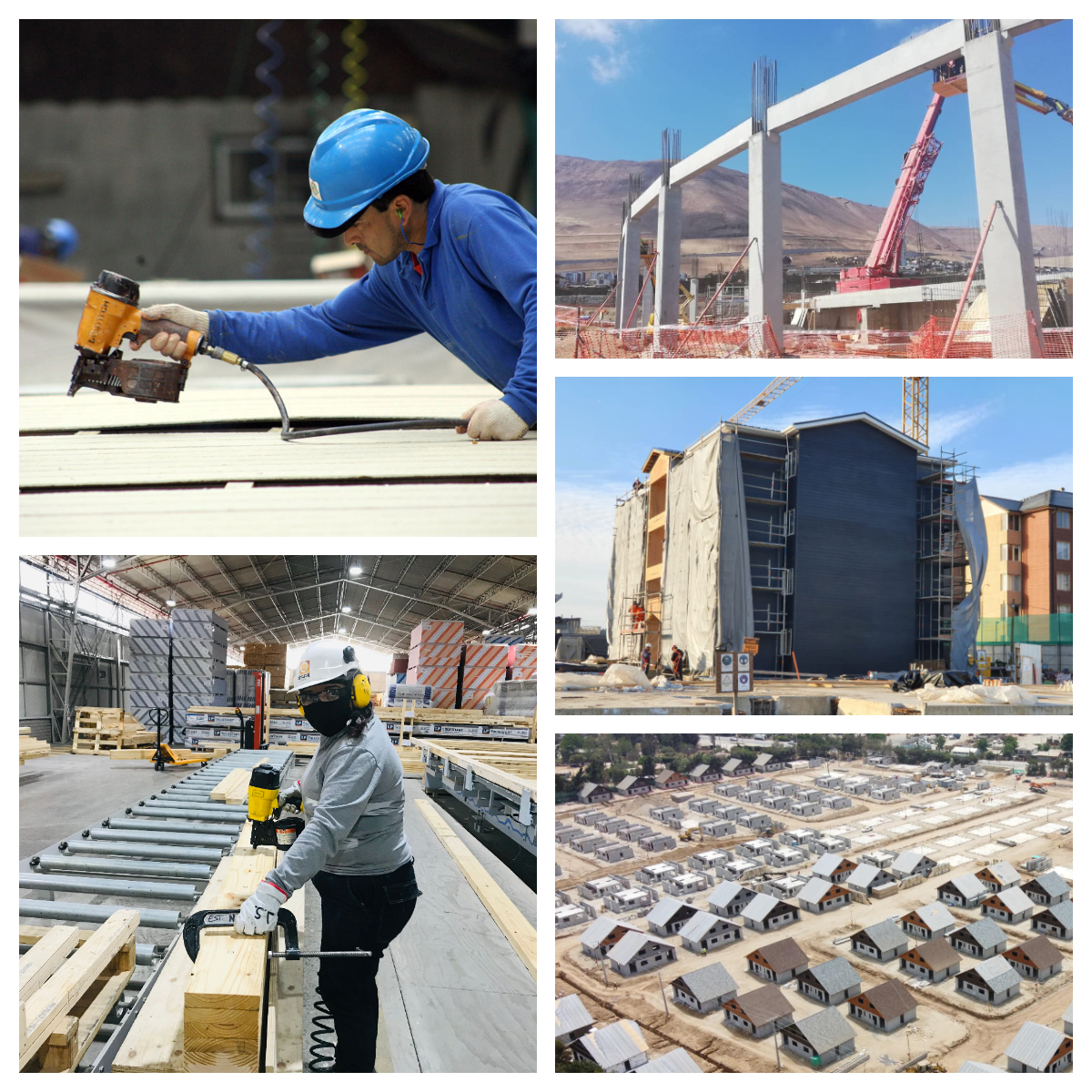

En la fase de reactivación plena se debe implementar un potente plan de inversión pública, principalmente a través de los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, en infraestructura hídrica, en logística y en viviendas. Este plan debe ser de rápida ejecución, con cobertura regional, con cronograma e identificación de territorios que permita su monitoreo y con énfasis en sustentabilidad y mitigación del cambio climático (embalses, agua potable rural, obras de regadío, entre otros).

Evitemos que este nuevo y necesario plan de inversiones incurra en los errores del pasado, como los que deja entrever la publicación conjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Evaluaciones del desempeño ambiental CHILE 2016”, que señala: “en líneas generales, los programas de inversión pública no toman en cuenta de manera sistemática los componentes ambientales y climáticos, ni los indicadores o los criterios de sostenibilidad”.

Entre las acciones para dar cumplimiento a este acuerdo de manera sostenible y rápida, destaco las siguientes:

A. Implementar políticas públicas, iniciativas y acciones a través de las compras públicas y licitaciones de proyectos de infraestructura y edificación, que traccionen el desarrollo de la economía circular en construcción.

La compra y contratación pública, representa un instrumento importante para conseguir la implantación de este nuevo modelo productivo y de consumo más sostenible, por su impacto y poder tractor sobre el mercado, y el abandono del adictivo modelo lineal

Nuestros sistemas de licitación y adjudicación se basan, fundamentalmente, en el precio, lo que supone una grave dificultad para todos estos nuevos desarrollos. La Comisión Europea desarrolló el documento “Compra y contratación pública verde”, de momento de carácter voluntario, el cual consiste en que los organismos gubernamentales adquieran productos, servicios y obras con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida. La aplicación de criterios ambientales en la contratación pública supone no solo beneficios ambientales, sino también económicos y sociales tanto para la administración, como para el sector privado y la sociedad.

Entre los beneficios para la administración está el incrementar la transparencia y eficiencia, lo que permite lograr metas ambientales asumidas y reducir impactos ambientales y fomenta el ahorro al considerar los costos del ciclo de vida. Además, favorece al sector privado, al dar incentivos para innovar y ser más competitivo; y a la comunidad, al mejorar la calidad de vida de la ciudadanía por la reducción de impactos ambientales.

B. Generar herramientas que incluyan criterios de economía circular en la evaluación de inversión pública, fomenten mercados y faciliten información para la trazabilidad de los RCD.

C. Desarrollar infraestructura adecuada para la disposición final y valorización de los RCD, y un marco regulatorio único y claro para su implementación.

En la actualidad y con miras al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, en materia de sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y las acciones necesarias para la adaptación y mitigación al cambio climático, el Ministerio de Obras Públicas, en un convenio de cooperación técnica con el BID y la Universidad de Harvard, se encuentra evaluando un sistema de calificación y una guía orientadora que introduce consideraciones de sostenibilidad en los proyectos de infraestructura, asumiendo una postura integral mediante la evaluación de los proyectos en función del valor que tiene para las comunidades, el uso eficiente de fondos y la contribución a las condiciones de sostenibilidad. El sistema abarca todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto: planificación, diseño, construcción, operaciones y deconstrucción y evalúa 60 criterios de sostenibilidad estructurados en 5 categorías: calidad de vida, liderazgo, distribución de recursos, mundo natural y clima y riesgo.

Para el logro de este objetivo es necesario incorporar -al momento de planificar, financiar y construir la infraestructura pública- una nueva mirada en materia de calidad, una coordinación intersectorial e integrada entre la provisión de la infraestructura y el modelo deseado de desarrollo territorial, y un nuevo enfoque en criterios de priorización de las inversiones para un desarrollo sostenible.

Además, es necesario incluir aspectos de sustentabilidad en las obras de infraestructura tales como: cambio climático, eficiencia energética, eficiencia hídrica, el uso sustentable de recursos naturales, entre otros. Los principales recursos naturales utilizados son los llamados inertes, por lo cual existe un enorme margen para reconvertir el sector hacia la economía circular.

Asimismo, los inspectores de obra juegan un importante papel, especialmente a la hora de aprobar cambios que permitan reutilizar materiales generados en la misma obra, evitando así su transporte a plantas de tratamiento para su posterior incorporación y reduciendo, por tanto, el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.

Los modelos de economía circular no sólo tienen sentido desde la perspectiva ambiental y cuidado de los recursos naturales, sino que también desde la perspectiva económica, ya que son drivers de innovación y de replantear, una y otra vez, nuevas maneras de llevar a cabo los distintos procesos. Por lo mismo, favorecen el desarrollo sostenible de Chile.

Hoy los desafíos van por el lado de una colaboración integral, tanto de lo público como de lo privado, donde los emprendedores no pueden quedar fuera, ya que deben empaparse del concepto y ver la oportunidad de crear nuevos modelos de negocio, generar empleos de calidad, combatir el cambio climático y revolucionar la forma de hacer las cosas.

La tentación de “acelerar la marcha” en pos de una recuperación rápida puede tener un impacto profundo en la continuidad de las acciones, avances y desarrollos que se estaban realizando en materia de sostenibilidad y relacionamiento con el entorno. Este es el momento de poner a prueba la coherencia y fortaleza del propósito de nuestras organizaciones.

Salir de esta crisis no será fácil, pero tampoco se trata de salir de cualquier manera, sino que con coherencia, para que podamos transformar esta crisis en una verdadera oportunidad.