Por: Pablo Ibáñez González, Departamento de Medio Ambiente y Territorio Dirección de Vialidad

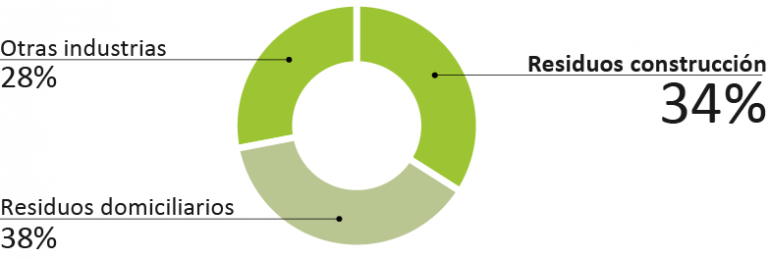

La economía circular es un modelo de gestión que tiene por objetivo reducir tanto la utilización de materiales vírgenes, como la producción de desechos.

Artículo publicado en Revista Obras PúblicasN° 54 Octubre – Noviembre – Diciembre 2020

Introducción

El término “economía circular” se utilizó por primera vez por Pearce y Turner (1990), en su libro “Economics of Natural Resources and the Environment”, para describir un sistema cerrado de interacciones entre economía y medio ambiente.

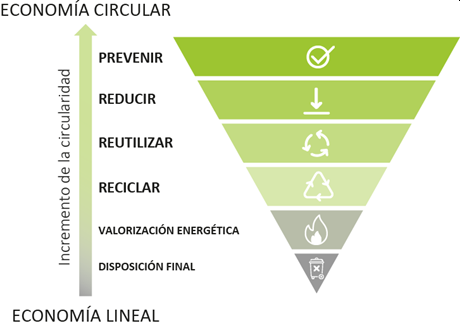

En algunos países como Alemania y Japón, la interpretación de la economía circular está basada en el manejo de los residuos a través de la Reducción, Reutilización y Reciclaje (3R), pero usualmente el modelo va más allá de eso y se establece como la contraparte a la denominada economía lineal, donde el flujo de materiales relaciona recursos-producto-residuo.

De esta manera, el modelo aboga por utilizar la mayor parte posible de materiales biodegradables en la fabricación de bienes de consumo, los cuales son catalogados como “nutrientes biológicos” y cuyo fin es que estos materiales puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil.

Asimismo, para el caso que no sea posible utilizar materiales eco-amigables, la idea es utilizar “nutrientes técnicos”, vale decir, componentes que faciliten su reutilización o reciclaje, reincorporándolos al ciclo de producción o la elaboración de nuevos elementos.

En Chile, a partir de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se profundiza la idea de desarrollo sustentable, elaborándose una serie de políticas públicas y regulaciones, dentro de las cuales se cuenta el D.S. N° 1/2013 MMA, que establece la economía circular es un modelo de gestión que tiene por objetivo reducir tanto la utilización de materiales vírgenes, como la producción de desechos. entre otros aspectos, el reporte de información y generación de residuos peligrosos y no peligrosos, la Ley 20.920/2016, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje y la Norma Chilena 3562/19 que establece la clasificación y la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Debe mencionarse que en estos se encuentra tramitando una modificación a la NCh 163 “Áridos para morteros y hormigones”, que incorporará los áridos reciclados. De esta manera, la legislación chilena ha ido incorporando nuevos aspectos a considerar en la producción de bienes y servicios y en el manejo de los residuos que se generan producto de la realización de éstos.

En sintonía con lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas ha elaborado lineamientos y políticas específicas, tendientes a incorporar los principios de la economía circular en sus proyectos, dentro de los cuales destaca la Política de Sustentabilidad Ambiental del MOP (2016) y la participación en la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción, 2035”.

La Dirección de Vialidad no se encuentra ajena a este proceso y a partir del año 2017, se encuentra en un proceso de actualización del Vol. 9 del Manual de Carreteras que incorporará la sustentabilidad y establecerá criterios de economía circular en el desarrollo de las obras, ya sea como buenas prácticas o a través de requisitos normativos.

Uno de los lineamientos que se incorporará a la nueva versión del MCV9, corresponde a la “Reducción de Residuos”, para lo cual se contempla como primer paso, conocer cuáles serán los residuos que se generarán, sus cantidades y los sitios específicos dónde éstos se producirán, con el fin de aplicar medidas de minimización y gestión, determinando el costo de las mismas. Lo anterior tiene relación con la reducción en origen y es parte de la denominada “tecnología limpia”.

Adicionalmente, el MC solicitará implementar medidas de recuperación, reutilización y/o reciclaje, con lo cual se pretende lograr una reducción de los residuos y generar obras más amigables con el medio ambiente. Lo indicado en el Manual de Carreteras, se traducirá en requerimientos a los contratistas y se incluirá en las Bases de Licitación de las Obras.

Asimismo, se espera que a partir del año 2021, todas las obras MOP incorporen un Plan de Manejo para RCD, de acuerdo a la NCh 3562.

Insumos y Residuos en Proyectos Viales

Para la ejecución de un proyecto vial se requiere de una serie de insumos de construcción, los cuales dependerán de la tipología del proyecto. Los insumos directos, son fácilmente identificables a través del análisis de las partidas que conforman los requisitos y cubicaciones expuestas en las Bases de Licitación o en los proyectos de conservación.

Uno de los principales insumos de la construcción vial corresponde a los áridos, los cuales representan aproximadamente el 80% del hormigón y el 95% de los morteros y aglomerados asfálticos. En general en Chile, gran parte de los áridos utilizados para la construcción de obras viales, corresponden a áridos vírgenes, lo que implica la habilitación de pozos o extracción desde cursos de agua.

Otros insumos necesarios para la realización de proyectos viales, corresponden a imprimantes, asfalto, cemento, acero, estructuras prefabricadas, tubos de acero corrugado, HPDE, alambre, madera, pintura, señales, tachas, geotextil, etc.

Debe mencionarse que muchas veces, los materiales poseen embalajes, lo que determina la llegada a la obra de cartón, plumavit, poliestileno, madera, plástico, metal y otros tipos de envases. Por otro lado, dentro de los insumos necesarios para la ejecución de un proyecto, se cuentan todos los elementos propios del proceso constructivo, vale decir los materiales y elementos que permiten el funcionamiento de la maquinaria (aceite, petróleo, baterías, neumáticos, filtros, etc.) y el trabajo de operarios, administrativos y profesionales (comida, ropa de trabajo, EPP, agua, papel, etc.), los cuales también, en muchos casos, llegan con embalajes específicos.

Teniendo a la vista lo anterior, se entiende que se generarán excedentes de los insumos, además elementos de embalaje, que eventualmente pueden transformarse en Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

De acuerdo a la NCh 3562:2019, los RCD provienen de la construcción de nuevos proyectos, de la rehabilitación, reparación y reacondicionamiento de obras existentes, de los procesos de preparación de terrenos y de la demolición de obras que han perdido su valor de uso o demoliciones que se generan por situaciones de catástrofe. Para el caso de los proyectos viales, el listado de residuos dependerá del tipo de obra y de sus características, atendiendo además si se trata de un proyecto de construcción, ampliación, mejoramiento o conservación. En general, las partidas relacionadas con la remoción de elementos, tendrán como resultado una serie de residuos de los materiales específicos que componen dichos elementos (cercos, defensas, aceras, obras de arte, señalización, etc.).

Asimismo, otras partidas como despeje y limpieza de faja, la excavación de escarpe, remoción de material inadecuado, excavación TNC, excavación en roca, etc., tienen como resultado principal, materiales inertes naturales y rastrojos vegetales, entre otros. Adicionalmente a lo indicado, se encuentran todos aquellos residuos, que derivan del proceso de construcción mismo, vale decir embalajes, despuntes de madera y metal, basura doméstica, baterías, neumáticos, hormigón, aceites, telas, geotextiles, restos de asfalto, etc.

La clasificación y codificación de los residuos de construcción y demolición, puede observarse en el Anexo A de la Norma Chilena NCh3562. De acuerdo a dicha clasificación y a las características de los proyectos viales, puede visualizarse que muchos de estos residuos, son elementos que pueden ser revalorados con tecnologías disponibles y que no requieren demasiado trabajo para ello, siendo fundamental la selección y clasificación para su posterior recolección y uso.

Lineamientos para la implementación de la Economía Circular en la Dirección de Vialidad

Teniendo a la vista que la economía circular nace como una alternativa al sistema lineal de producción y se plantea como una forma de atacar los problemas de una manera económicamente viable, se reconoce que la aplicación de ésta, generará nuevas dinámicas sociales y técnicas, desarrollando una producción y consumo responsable. De esta manera el sistema conserva y optimiza el uso de los recursos utilizados en cada proceso y cada etapa de vida del material (Fundación Basura 2017).

De acuerdo a la Fundación Hellen MacArthur (citada en CORFO, 2020), existen tres principios en la Economía Circular.

Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural, controlando las existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables.

Principio 2: Optimizar los rendimientos de los recursos, haciendo circular productos, componentes y materiales en uso con la mayor utilidad en todo momento, tanto en ciclos técnicos como biológicos.

Principio 3: Fomentar la efectividad del sistema al revelar y diseñar externalidades negativas, al agua, el aire, el suelo y la contaminación acústica, cambio climático, toxinas congestión, y efectos negativos para la salud relacionados con el uso de recursos.

Estos principios generales de la economía circular, pueden resumirse en dos grandes lineamientos tendientes a la incorporación de la economía circular en los proyectos de la Dirección de Vialidad.

1. Diseño ecoeficiente: Corresponde al diseño del proyecto propiamente tal, el cual puede incorporar desde su concepción, materias primas recicladas (pavimento, acero, neumáticos, etc.) además de trazados que minimicen la necesidad de áridos u otros elementos.

2. Gestión de Residuos: Conocer y cuantificar los insumos y residuos que generará un proyecto, permitiendo minimizar los insumos y embalajes o clasificarlos de manera efectiva, segregando los que pueden ser reutilizados en la obra y seleccionando los que pueden ser reciclados para otros usos.

Estos dos grandes lineamientos engloban una serie de actividades pre-constructivas (diseño) y constructivas, estableciendo aspectos a considerar en el desarrollo de éstas, lo que implica la incorporación de requisitos de sustentabilidad en las bases de concurso y bases de licitación de los contratos.

Debe mencionarse que el año 2020, se publicó la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción, 2035”, la cual establece una serie de Ejes Estratégicos, dentro de los cuales se cuenta el Eje 2, que pretende Fomentar en Licitaciones Públicas la Gestión Sustentable de los RCD con foco en Economía Circular en Construcción.

Específicamente dentro de las acciones de dicho eje estratégico se cuenta la acción 6, que promueve el “uso de áridos reciclados en obras viales rurales y urbanas, así como en infraestructura y edificación.” Cabe destacar que las técnicas de reciclaje de pavimentos (asfalto espumado, pavimentos con caucho reciclado y RAP), se encuentran incorporadas dentro del Manual de Carreteras desde los años 2002, 2015 y 2017, respectivamente, por lo que son técnicas validadas técnicamente en estos momentos.

De acuerdo a lo indicado, en la actualidad se encuentran los elementos necesarios, para comenzar un trabajo sistemático que permita desarrollar diseños más amigables y gestionar adecuadamente los residuos de las obras.

Esto permitirá realizar un esfuerzo guiado y coordinado, pasando desde los proyectos piloto y buenas prácticas, generadas hasta la fecha, a un trabajo sistemático, tendiente a generar proyectos más sustentables.

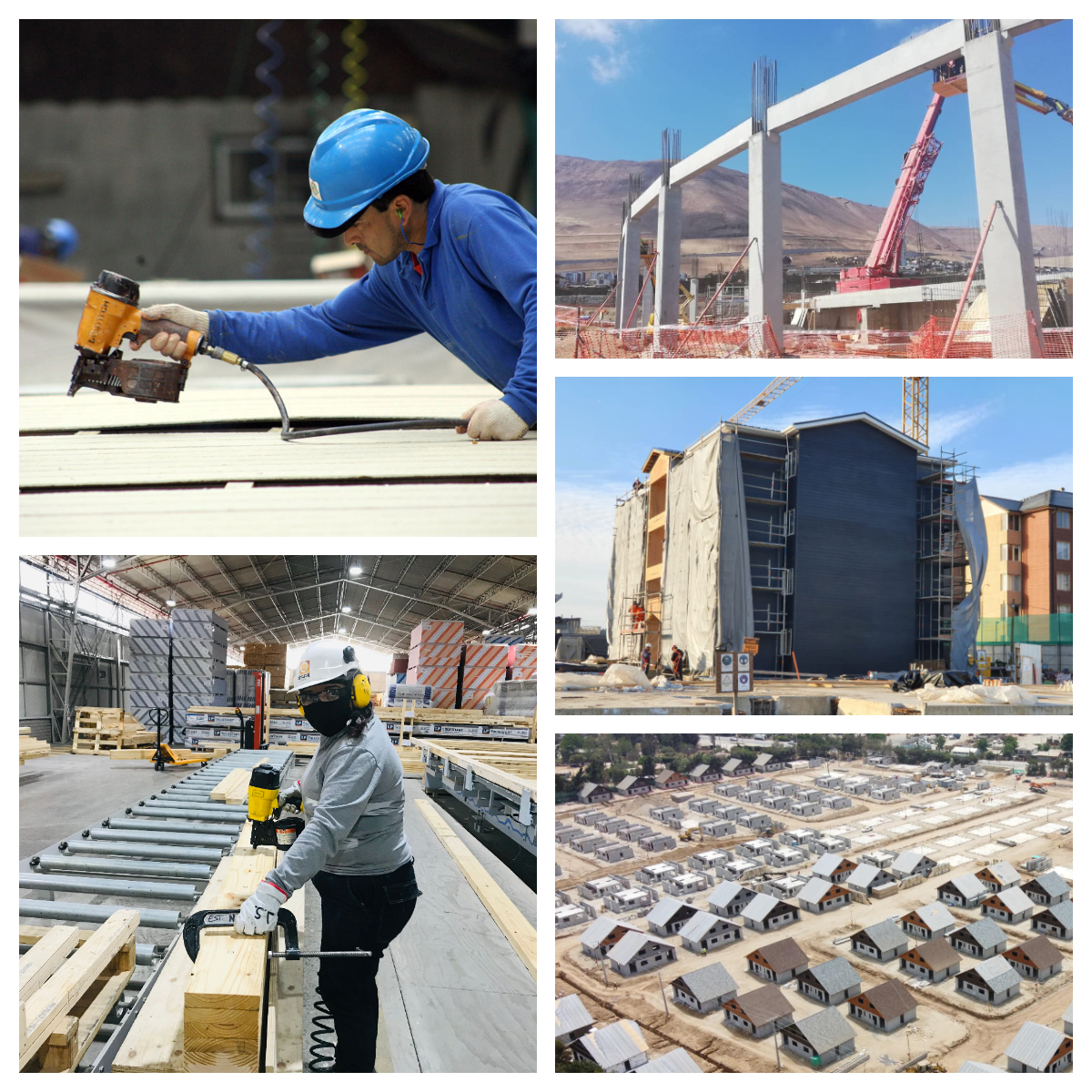

Ejemplo de Buenas Prácticas

A continuación se presentan algunos proyectos desarrollados por la Dirección de Vialidad, donde se han implementado medidas asociadas a Economía Circular. Si bien a la fecha el reciclaje de pavimento y embalajes, la reutilización de elementos en desuso y otras medidas propias de la economía circular, no forman parte aún de una política nacional de la Dirección de Vialidad que privilegie esta visión, en los siguientes ejemplos se demuestra cómo a través de diversas iniciativas (proyectos piloto, gestiones internas, proyectos de conservación e iniciativas de contratistas, entre otras), se han logrado implementar soluciones innovadoras, que han mejorado la gestión ambiental y disminuido la generación de RCD.

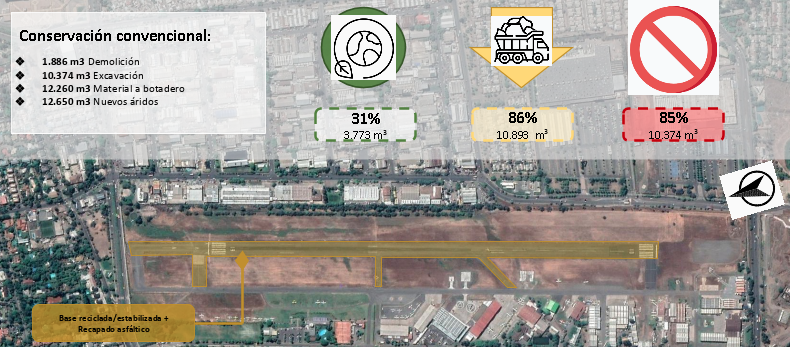

a) Reciclaje de Pavimento Diversas obras de la Dirección de Vialidad han efectuado reciclaje de pavimento (pavimento espumado, mejoramiento de base).

En la Región de Antofagasta el año 2011 se efectuó la reposición de la Ruta 5 entre los Km. 1.059 al 1.307, mediante reciclado del pavimento existente con asfalto espumado y una nueva carpeta de asfalto.

En la Región de Valparaíso, el año 2019 se reutilizaron materiales de los procesos de conservación de la Ruta 68, en la pavimentación de caminos secundarios. Otros proyectos de conservación donde se ha efectuado reciclaje de mezcla asfáltica y estabilización con asfalto espumado, son los siguientes:

● Conservación Camino Básico Ruta A-31 Km. 25 al Km. 47, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, 2020 (en desarrollo)

● Conservación Camino Básico Ruta A-31 Km. 47 al Km. 77, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota 2020 (en desarrollo)

Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-27, Sector San Miguel de Azapa Punta de Cabuza, por sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota (2018)

● Conservación de la Red Vial Comunal Ruta 90 por Sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O’Higgins. (2018)

● Conservación de la Red Vial Comunal Ruta I-62-G, Por Sectores Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro, Región de O’Higgins. (2018)

● Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca -Pica, Dm. 30,000 al Dm. 53,330, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. (2017)

Para el caso de mezclas asfálticas que incorporan RAP (pavimento de asfalto reciclado), se cuentan los siguientes proyectos asesorados por el LNV:

● Mantenimiento de Pavimentos Concesión Camino Santiago – Colina – Los Andes

● Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo: Avda. El Salto – Príncipe de Gales

● Concesión Sistema Oriente Poniente – Prolongación Costanera Norte, entre Puente La Dehesa y calle Padre Arteaga (Obra PLD-PA) – Etapa 2 del Programa Santiago Centro Oriente.

b) Uso de neumáticos en desuso (caucho) en Mezclas Asfálticas

En algunas obras de la Dirección de Vialidad se han incorporado tramos de prueba de 500 m, para observar el comportamiento de las mezclas asfálticas con caucho.

● Reposición RUTA G-184, sector el Noviciado, tramo Km. 0,007 al Km. 5,400 Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.

● Mejoramiento Ruta F-50, Lo Orozco Quilpué, Km 17.578 al Km 29.498, Región de Valparaíso

● Reposición Ruta E-46, Catapilco – La Laguna, Región de Valparaíso

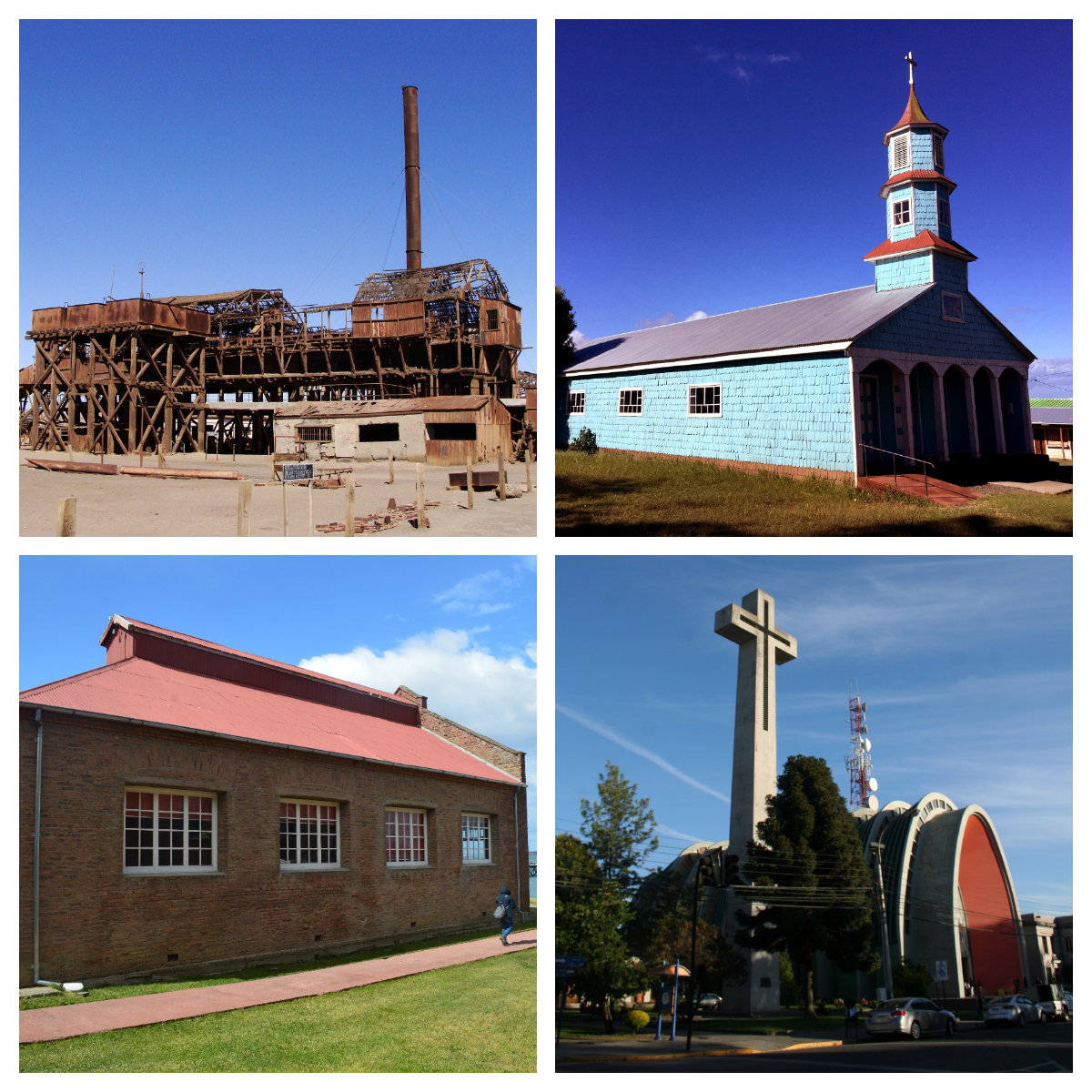

c) Uso de barreras metálicas y prefabricadas de hormigón en desuso para la construcción de muros de contención

Esta iniciativa desarrollada por la Dirección de Vialidad de la Región de Valparaíso, consistió en evaluar los materiales en desuso y buscarle nuevas alternativas de uso, con lo cual pudieron efectuarse una serie de obras que redujeron significativamente los costos de inversión. De esta manera, las defensas camineras metálicas y de hormigón, fueron utilizadas para fines distintos a los originales, manteniendo un funcionamiento adecuado.

d) Reciclaje de Cartones (embalajes)

En el contrato “Diseño y Construcción Puente Chacao” actualmente en ejecución, el Contratista (Consorcio Puente Chacao) ha implementado un procedimiento de selección de los cartones de embalaje de diferentes materiales de construcción, de oficina y alimentos, con el fin de reducir la generación de residuos y sus efectos ambientales.

En este caso, los cartones son entregados a una empresa dedicada al reciclaje, que cuenta con resolución sanitaria y cuya misión es reducir la cantidad de residuos y reutilizar dichos materiales.

e) Reciclaje de acero

En la Región de Los Lagos, en el año 2007, durante la reposición del Puente Pilmaiquén, se efectuó la demolición del antiguo puente ferroviario, el cual incluyó el rescate de las enfierraduras y su posterior venta. Por su parte en el contrato “Diseño y Construcción Puente Chacao”, el contratista efectúa la recolección de los despuntes de acero, señales en mal estado, alambres, etc., los cuales son tratados como chatarra y ofrecidos a recicladores de la zona. Con esto se dinamiza la economía, se disminuyen los RCD y se obtienen beneficios económicos del manejo adecuado de los Residuos.

f) Alternativas Pavimentos en Estudios de Ingeniería Para los Estudios de Ingeniería que se refieren a reposición de pavimento y que no implican cambios de trazados importantes, en varios casos se ha efectuado un análisis de alternativas de pavimento que incluye el reciclado de éstos. Si bien esta medida, no se efectúa para todos los proyectos, en los casos donde se ha visto la posibilidad de realizar un rescate de los áridos o pavimentos, se ha solicitado a los consultores, efectuar los análisis respectivos.

Conclusiones

Actualmente, la Dirección de Vialidad se encuentra avanzando hacia la incorporación de la Economía Circular en sus obras, para lo cual ha implementado una serie de iniciativas, las cuales han tenido buenos resultados y han contribuido con un adecuado manejo ambiental. Buena parte de estas iniciativas provienen del mundo de la Conservación, lo cual ha permitido a esta área de vialidad, avanzar de manera más rápida que otras, implementando innovaciones tendientes al reciclaje de pavimentos y áridos.

Por otra parte, para el caso de los proyectos de construcción, los avances se han centrados en la realización de tramos piloto y en las condiciones operativas de la ejecución de las obras, vale decir en la reducción y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición.

De esta manera se establece, que si bien la Dirección de Vialidad ha avanzado en la incorporación de los conceptos de Economía Circular en sus proyectos, esto aún no se transforma en una política nacional que abarque la totalidad del ciclo de vida de los proyectos.

Se espera que con la nueva versión del MCV9 y Bases de Licitación, esta temática pueda transformarse en un esfuerzo sistemático, que asegure el adecuado manejo de los RCD y contribuya a la generación de proyectos más sustentables.

Esto permitirá favorecer la implementación de técnicas de reciclaje ya incluidas en las actuales versiones del MC, permitiendo su incorporación a las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos viales.

Fuente: Revista Obras Públicas