La región de Valparaíso acaba de finalizar la etapa de implementación del APL y otros tres APL´s regionales están en fase de negociación, configurando de esta manera al sector de la construcción.

Los Acuerdos de Producción Limpia (APL) para una adecuada gestión de residuos de la construcción son convenios de carácter voluntario celebrados entre una asociación empresarial representativa de un sector productivo y los organismos públicos competentes en materias ambientales, sanitarias, de higiene y seguridad laboral, eficiencia energética e hídrica y de fomento productivo. Su objetivo es aplicar la producción limpia a través de metas y acciones específicas en un plazo determinado para el logro de lo acordado, mejorando las condiciones productivas y ambientales en términos de higiene y seguridad laboral; eficiencia energética e hídrica, reducción de emisiones, valorización de residuos, buenas prácticas, fomento productivo y otras temáticas abordadas por el acuerdo, buscando generar sinergias y economías de escala así como el cumplimiento de las normas ambientales que propenden al aumento de la productividad y la competitividad de las empresas.

El sector de la construcción ha desarrollado APL´s en cuatro regiones del país. La primera fue Valparaíso, en 2021, y le siguieron Antofagasta, Los Lagos y Magallanes. En esta última región, el 11 de mayo recién pasado, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) celebró sus 55 años de existencia local, con una nueva versión de la Semana de la Construcción de Punta Arenas 2023. Se realizaron dos eventos abiertos a la comunidad, a los que llegaron más de 100 personas para conocer cómo el sector de la construcción avanza en el ámbito de la sostenibilidad y economía circular, enfocados en dos temáticas: la innovación y la sostenibilidad y en ellos se presentó el trabajo que realiza la CChC regional para firmar este año el APL para una adecuada gestión de residuos de la construcción en Magallanes.

Sebastián Carvallo Albornoz, subdirector de Producción Sustentable de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, cree conveniente que la industria se organice a partir de estos acuerdos, porque éste “es uno de los sectores claves para el avance de la economía circular en nuestro país, considerando que es uno de los mayores consumidores de recursos y materias primas y, al mismo tiempo, es uno de los que más genera residuos. El 35% de los residuos sólidos que se producen en el país proviene de la construcción y la demolición”.

Para el ingeniero ambiental y Magíster en Gestión y Políticas Públicas, “la generación y la gestión inadecuada de residuos es el principal problema ambiental de este rubro, lo cual representa ineficiencias en los procesos productivos y una pérdida de recursos, por eso es una temática de gran relevancia en los Acuerdos de Producción Limpia (APL) que impulsamos”. En ese sentido, a su juicio, la implementación de los Acuerdos Voluntarios constituyen una herramienta de gestión concreta y eficiente que le permite a las empresas trabajar colaborativamente, en coordinación con otras entidades públicas y privadas, estableciendo metas y acciones para disminuir su impacto ambiental y aumentar la eficiencia y la productividad.

En tanto, para Katherine Martínez, subgerente de Desarrollo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y directora del Consejo de Construcción Industrializada (CCI), la organización resulta conveniente porque los APL permiten establecer metodologías de trabajo y un avance en conjunto, entre el sector público y un grupo de empresas. “Esta colaboración es muy virtuosa, porque permite establecer un lenguaje común y objetivos compartidos”, dice.

Respuesta de los privados

En este contexto, la pregunta que surge es ¿Cómo han respondido las empresas del sector a estos APL? Martínez asegura que la respuesta ha sido muy positiva, “porque ven que tendrán un acompañamiento en su proceso de aprendizaje y capacitación, podrán tener acceso a herramientas y a instancias de encuentro con entidades públicas y de la academia. Ven la oportunidad de prepararse para un desempeño más sostenible, y además la posibilidad de intercambiar experiencias con otras”.

Por ejemplo, en el APL de Valparaíso que ya está terminando su etapa de implementación, las empresas han podido notar los cambios en sus obras, entre el “antes” y “después” del APL, según Katherine Martínez.

Por ello, la evaluación desde la CChC también es positiva. Los APL de gestión de residuos hacia la economía circular están en línea con el pilar de medio ambiente del Compromiso PRO, iniciativa de la CChC que busca apoyar a las empresas en la adopción de buenas prácticas y mejorar su desempeño en Sostenibilidad. Y “para la CChC es muy valioso contar con estos APL impulsados desde las regiones, porque permite reconocer las particularidades de cada territorio y definir acciones acorde a la realidad local, con un vínculo más cercano al sector público y academia. Esto ayuda a construir experiencias que luego pueden ser traspasadas a otras regiones”, señala la subgerente de Desarrollo de la CDT.

Por su parte, el subdirector de Producción Sustentable de la ASCC, Sebastián Carvallo, señala que la economía circular es hoy unos de los principales ejes de trabajo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y es muy positivo que el sector de la construcción haya considerado a los Acuerdos de Producción Limpia como el instrumento que les permite avanzar hacia la circularidad.

Asimismo, da cuenta de los avances: en la región de Valparaíso, el APL generó un modelo de colaboración pública privada con el fin de reducir la generación de residuos de la construcción y demolición (RCD) y evitar su disposición final, promoviendo el uso eficiente de los materiales e impulsando nuevos modelos de negocios circulares en esa región. “Este modelo ahora se está adaptando en las regiones de Antofagasta, Los Lagos y Magallanes, en donde se destaca el compromiso de los distintos actores de la industria, de la academia y de las autoridades sectoriales”, confirma.

Estado de avance

Como cuenta Sebastián Carvallo, acaba de finalizar la etapa de implementación del APL “Economía Circular en el sector Construcción de la Región de Valparaíso”, para dar paso a la evaluación final de la conformidad y certificación, “en la cual las empresas que tengan un 100% de cumplimiento en las metas y acciones comprometidas en el Acuerdo obtienen la Certificación de Producción Limpia”.

Los otros APL regionales están en fase de negociación, es decir, se están definiendo los detalles de los modelos de gestión que se van a implementar en las regiones de Antofagasta, Los Lagos y Magallanes.

“Esperamos que estos APL puedan suscribirse en julio del presente año y que durante el segundo semestre comience la fase de implementación de estos Acuerdos, en donde cada uno de los actores debe ejecutar los compromisos asumidos”, sostiene.

El profesional de la ASCC manifiesta su confianza en que “estos APL generarán una hoja de ruta que permita disminuir los impactos asociados a la generación de los residuos de la construcción y demolición (RCD), a través de la construcción de un ecosistema de innovación y colaboración público-privada especializado en economía circular de los RCD”.

Tal como se logró en la región de Valparaíso, “esperamos que en el resto de las regiones se facilite la inversión en recintos de eliminación de residuos. Actualmente, ninguna de estas regiones cuentan con lugares autorizados para la eliminación de los RCD, por lo que todos los escombros generados terminan en un vertedero ilegal, afectando la calidad de vida de la población vecina, especialmente de la más vulnerable”, añade.

Además, otro resultado visible del desarrollo de estos APL es que “vamos a formar competencias y destrezas laborales en todos los ejecutivos y trabajadores del sector. De igual forma, se avanzará en la construcción de diagnósticos precisos, que facilitarán la toma de decisiones, especialmente para nuevas inversiones relacionadas con la eliminación de RCD y el diseño de soluciones que permitan disminuir los volúmenes de residuos, tales como modelos de construcción industrializada, procesos constructivos que incorporen componentes de circularidad (construcción modular, industrialización, robotización, etc.), y procesos productivos para la fabricación de materiales con contenido reciclado, entre otras”, especifica Carvallo.

Otros temas a desarrollar tienen que ver con facilitar procesos de innovación que permitan el desarrollo de tecnologías limpias y soluciones de diseño, que se construirán desde los mismos territorios. Para ello, en estos APL la academia, especialmente las universidades regionales y sus estudiantes, tendrán un rol fundamental, ya que todo el conocimiento generado debe conversar con las necesidades de las empresas y las distintas realidades regionales.

Finalmente, en estos APL no sólo se trabajará la problemática de los RCD sino que también se trabajará en disminuir la demanda del agua por parte de la industria, lo que es una necesidad en todas las regiones del país.

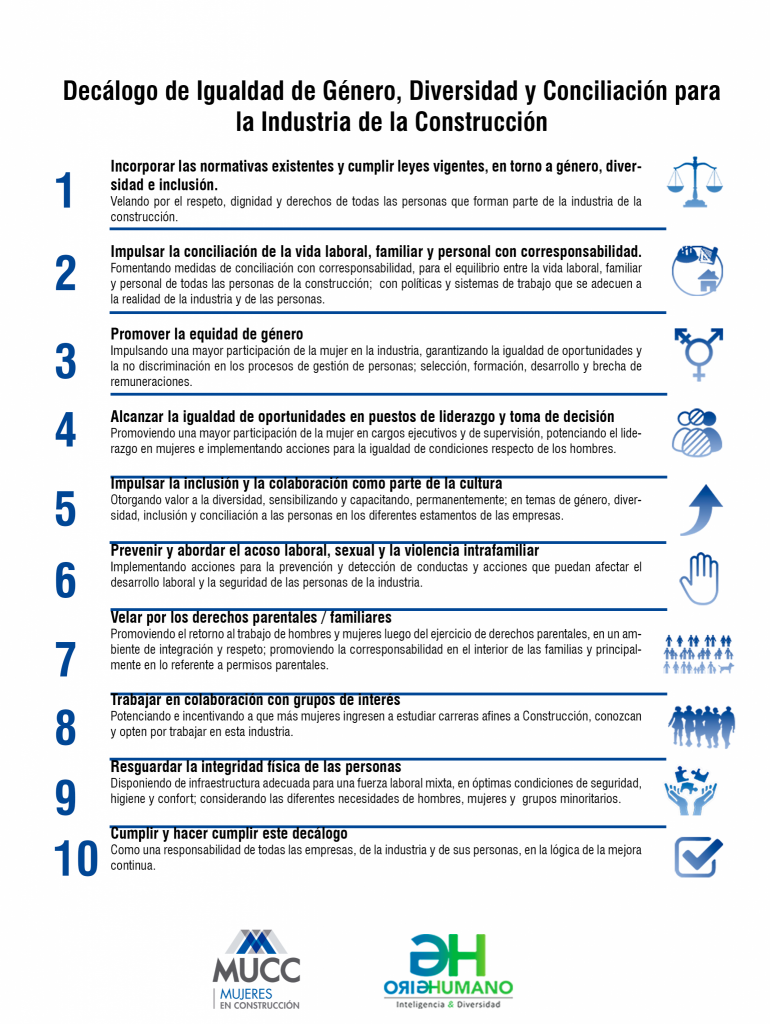

Claudia Petit, presidenta y directora de MUCC, comparte: “Tenemos en nuestros pilares la preocupación por las mujeres profesionales del área y las no profesionales”. Es por ello que “apoyamos las iniciativas públicas y privadas en la capacitación de mujeres, participamos en el piloto Cimientos de Mujer y nuestra socia y directora subrogante, María Carolina García (

Claudia Petit, presidenta y directora de MUCC, comparte: “Tenemos en nuestros pilares la preocupación por las mujeres profesionales del área y las no profesionales”. Es por ello que “apoyamos las iniciativas públicas y privadas en la capacitación de mujeres, participamos en el piloto Cimientos de Mujer y nuestra socia y directora subrogante, María Carolina García (

Ricardo Carvajal, jefe de la DITEC del Minvu, comenta que entre las principales dificultades con la que se encontraron en la implementación de este sello fue el cambio de paradigma que implica la incorporación de mujeres en construcción, rubro históricamente masculinizado. Por ello, “el Sello Mujer Construcción junto con incentivar a las empresas a seguir abriendo nuevas oportunidades laborales hacia las mujeres, también permite reconocer el valor y aporte que pueden realizar las trabajadoras en la industria de la construcción”, dice.

Ricardo Carvajal, jefe de la DITEC del Minvu, comenta que entre las principales dificultades con la que se encontraron en la implementación de este sello fue el cambio de paradigma que implica la incorporación de mujeres en construcción, rubro históricamente masculinizado. Por ello, “el Sello Mujer Construcción junto con incentivar a las empresas a seguir abriendo nuevas oportunidades laborales hacia las mujeres, también permite reconocer el valor y aporte que pueden realizar las trabajadoras en la industria de la construcción”, dice.

Por su parte, la CChC cuenta con la

Por su parte, la CChC cuenta con la  En tanto, Claudia Martínez, líder del eje

En tanto, Claudia Martínez, líder del eje