Aunque la disciplina evolucionó, incorporando la sustentabilidad y abriendo espacios para la mirada femenina, tiene por delante urgentes desafíos: las viviendas sociales y la pertinencia de los proyectos.

Los arquitectos cumplen un rol fundamental en las condiciones de vida de barrios y ciudades. Viviendas, edificaciones y espacios públicos dependen de estos verdaderos artistas que se encargan de diseñar, proyectar y construir para que nosotros podamos contar con espacios confortables y prácticos. Desde la prehistoria, la arquitectura ha estado presente en la vida de las personas, pero ha ido evolucionando con el progreso y el crecimiento de la población.

¿Qué desafíos enfrenta la disciplina cuando a 78 años de la fundación del Colegio de Arquitectos de Chile? Representantes de dos instituciones aliadas estratégicas de Construye2025 responden.

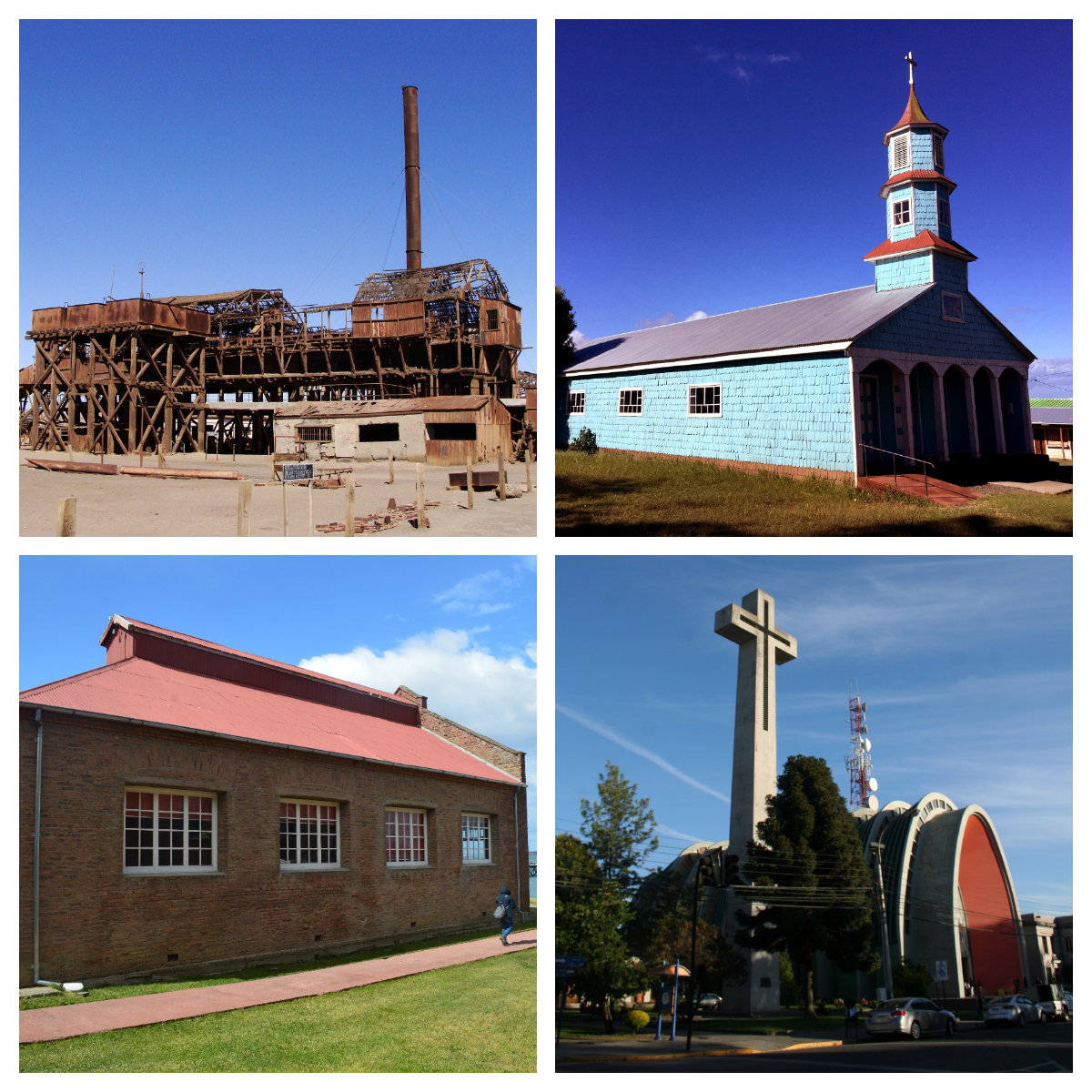

La primera de ellas es la presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), Mónica Álvarez De Oro, quien cree que la arquitectura debe volver a reflexionar sobre su sentido más primitivo. “Comenzó como una respuesta básica al ser humano de protección frente a las inclemencias del clima y fue evolucionando hasta llegar a grandes edificios encargados en un principio solo por el Estado, la iglesia y las élites económicas. Posteriormente, con la llegada del modernismo, volvió a las personas, con notables proyectos, entre ellos, de vivienda de clase media y social”, recuerda.

Proyectos de vivienda colectiva e individual de gran calidad arquitectónica, han posicionado a Chile en el mundo. Sin embargo, la vivienda social se ha quedado atrás, según la presidenta de la AOA, aunque existen algunas experiencias dignas de admiración, como la de Alejandro Aravena que alcanzó el codiciado Premio Pritzker por su trabajo. “Debemos levantar el tema, ayudar a modificar normativas, acortar tiempos de procesos de aprobaciones, entre otros, para lograr una arquitectura de calidad, transversal y equitativa, que ayude a las personas a tener un mejor vivir”, afirma.

Arquitectura y urbanismo van de la mano, la primera siempre impacta al segundo, en mayor o menor manera. Se trata de conceptos indivisibles, que juntos conforman un sistema. “Lamentablemente, el diseño urbano de nuestras ciudades -que por su envergadura queda en poder del Estado- había quedado relegado, a través de una planificación muy general, al último plano frente a necesidades de la población que pueden verse ahora como más inmediatas”, señala Mónica Álvarez De Oro.

Políticas con sentido

Según la presidenta de la AOA, la planificación urbana impacta directamente en la calidad de vida de las personas, su salud física y mental e incluso en su movilidad social. En ese sentido, el mayor problema, dice, es que los planes reguladores comunales no conversan entre sí y que planes metropolitanos son obsoletos y poco claros. Además, los tiempos de aprobaciones se ven sobrepasados por la velocidad de los cambios sociales y técnicos. “A pesar de ello, organismos estatales, arquitectos y urbanistas trabajan para desarrollar políticas públicas urbanas que logren cohesionar y darle un sentido lógico a nuestras ciudades”, acota la arquitecta.

Y es que todos los profesionales de la arquitectura debieran aportar a la edificación del espacio público, generando un vínculo. “Si entendemos cada edificación como parte de un sistema y , con ello, su deber de contribuir a un mejor resultado, nuestras ciudades serían definitivamente diferentes y mejores”, puntualiza Mónica Álvarez De Oro, quien cree que -desde su profesión- se pueden

lograr cambios fundamentales a problemas y las demandas ciudadanas que se consideran justas y lógicas.

Chile ha cambiado y lo ha hecho demasiado rápido. Muchas cosas que no servían o no eran adecuadas, ya no lo son y las políticas públicas no estarían cambiando con la rapidez necesaria. “Es hora de flexibilizarlas, de hacerlas más resilientes y más adaptables al cambio; de basarlas en la confianza entre el mundo público y privado y no en la desconfianza, como hasta ahora se ha hecho. Estamos en un punto en que muchas cosas cambiarán y lo harán para siempre. Somos nosotros los responsables de hacer que esos cambios sean positivos y, para ello, es central un correcto diagnóstico de los requerimientos de la sociedad hacia su hábitat”, concluye.

Perspectiva de género

Una segunda visión la entrega la directora del doctorado en Arquitectura y Urbanismo, Maureen Trebilcock, representante de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío (UBB), señalando que la evolución de la arquitectura ha visibilizado dos aspectos relevantes: el papel femenino en la disciplina y la agenda sustentable. Según la académica, las arquitectas han aumentado su participación en seminarios, exposiciones, conversatorios, libros y proyectos de investigación.

Pero, además, se ha instalado una agenda de género en las escuelas de arquitectura, para abordar la integración de referentes femeninos en los contenidos programáticos de la carrera, avanzar hacia la paridad de género en el profesorado, e integrar, en general, temas de género en la formación de futuros arquitectos/as. “El Colegio de Arquitectos ha creado un nuevo premio orientado a relevar el trabajo de mujeres arquitectas destacadas y ha surgido un colectivo llamado Mujer Arquitecta, que persigue el mismo fin”, comenta.

En cuanto a la sustentabilidad, durante los últimos años ha habido una creciente preocupación por abordar los desafíos ambientales, que han hecho crisis en los últimos dos años, debido a los dramáticos efectos del calentamiento global. “La arquitectura sustentable que algunos habían visualizado como una tendencia pasajera o una moda se ha posicionado como una obligación”, señala Maureen Trebilcock.

Según la profesora de la UBB, la relación entre arquitectura y sustentabilidad es indisoluble y, en este sentido, hace una autocrítica por haber permitido que se haya instalado una visión esencialmente tecnocéntrica del concepto, por sobre una visión holística. “La arquitectura sustentable no es solo aquella que minimiza los impactos ambientales, sino también aquella que mejora el hábitat – construido y natural – para el bienestar de las personas en armonía con su entorno”, explica.

En este sentido, Maureen Trebilcock sostiene que la disciplina debiese empoderarse en su rol social, lo que debe quedar de manifiesto tanto en los métodos como en los resultados. “Hoy en día la forma es fondo. Resulta esencial generar canales de diálogo ciudadano para abordar proyectos de arquitectura que sean más pertinentes y validados por la comunidad. Debemos reordenar las prioridades de la disciplina y abordar temáticas que han sido un tanto relegadas a segundo plano, tal como la vivienda social, soluciones a la pobreza, el potencial de la arquitectura para dignificar la vida humana, la habitabilidad, etc.”, concluye.