Construye2025 celebró 10 años con resultados concretos en productividad, sustentabilidad y colaboración sectorial

La iniciativa impulsada por Corfo desde 2015 mostró su impacto en cifras, avances normativos y articulación público-privada y académica, en una ceremonia que reunió a autoridades, gremios y actores clave del sector construcción.

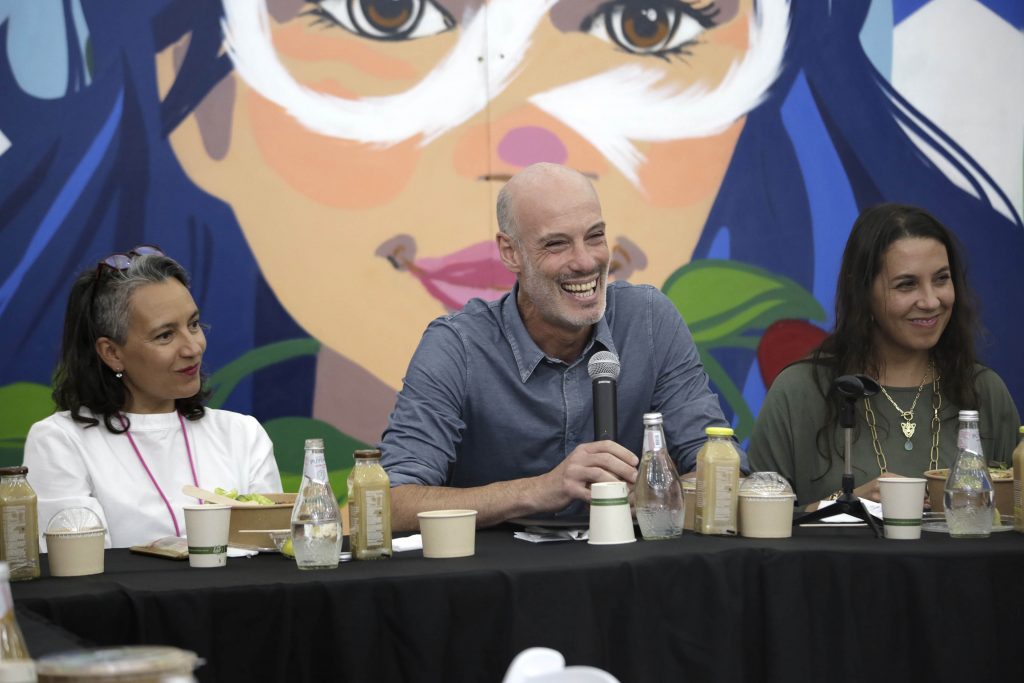

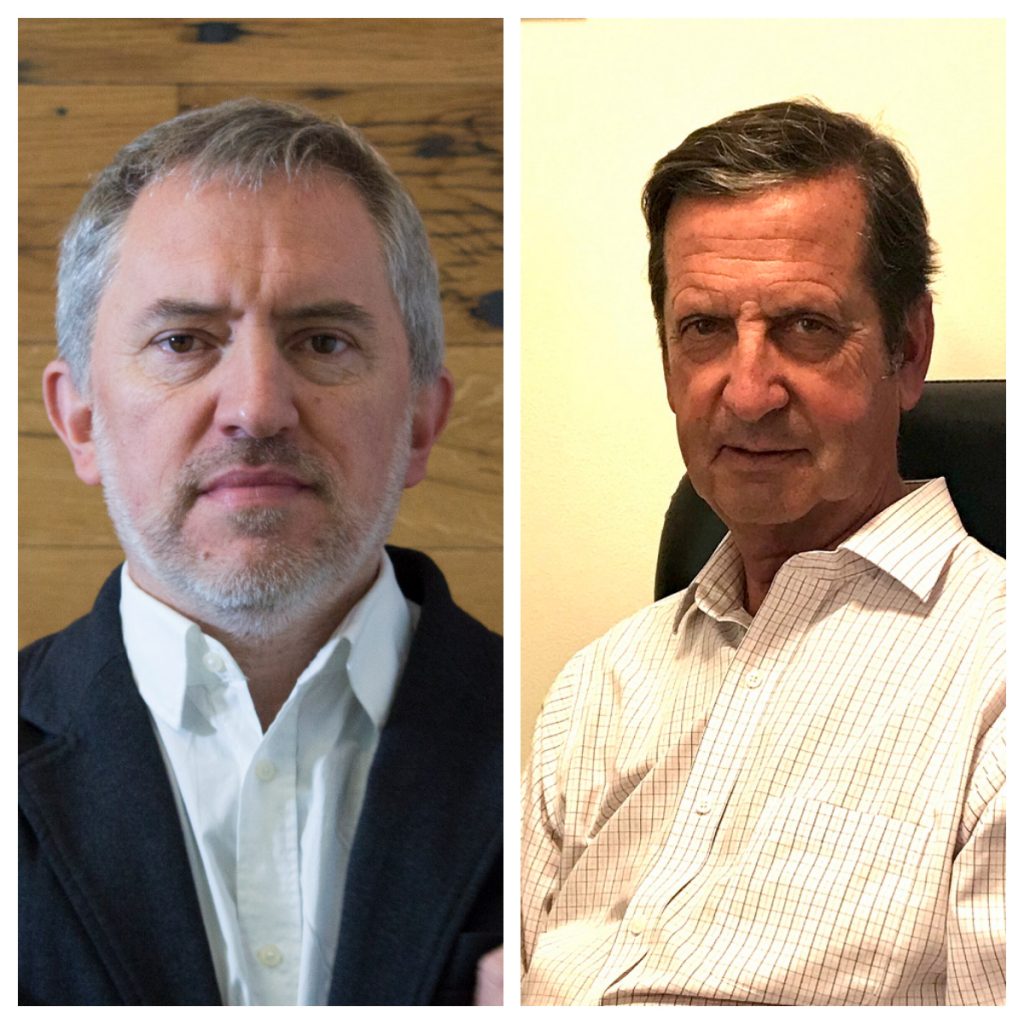

Con cifras contundentes, hitos concretos y una visión compartida de futuro, el programa Construye2025, impulsado por Corfo, celebró sus 10 años de existencia en una ceremonia realizada el pasado 22 de enero en la Casa de la Cultura Anáhuac del Parque Metropolitano. La actividad contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda; el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, y autoridades de diversas carteras ministeriales y organismos vinculados.

Durante el evento se hizo un balance de la gestión, que abarca tres gobiernos y en el que destacan, entre otros, los siguientes logros:

- Creación, en 2017, del Consejo de Construcción Industrializada CCI.

- Publicación, en 2019, del Estándar BIM, cuya adopción pasó del 22% al 46%.

- Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.

- Implementación de cinco Acuerdos de Producción Limpia.

- Promoción del Índice de Productividad Laboral de la Construcción.

- Captación de $270.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del proyecto RED ECC.

- Consolidación de dos centros tecnológicos de referencia, CTEC y Cipycs.

Calidad de vida de las familias

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, evocó la figura de su antecesor en el cargo, Eduardo Bitran, en los comienzos del proyecto, resaltando “la visión que hubo en ese tiempo en la autoridad pública, junto con el mundo privado, para instalar un espacio de coordinación y de trabajo conjunto”. En la ocasión, puntualizó que “se han invertido más de 2.400 millones de pesos solamente en el programa Construye2025 directamente, y más de 50.000 millones de pesos que se han apalancado, tanto en el mundo público como en el mundo privado en estos últimos años”.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda, comentó que “dentro de las muestras que comparamos, que eran peras con peras, en promedio, la productividad ha subido un 8%”. Además, llamó la atención sobre la diferencia significativa que se produce en “las empresas que adoptan las políticas o programas que hemos diseñado acá, como, por ejemplo, en los métodos modernos de construcción, donde no es un 8% de mejora, sino un 20%, o un poquito más”, respecto de las compañías que no han acogido esas orientaciones.

En tanto, el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, recordó que, hace 10 años, cuando este proyecto era apenas un plano del escritorio de Corfo, muchos se preguntaban si era posible sentar en una misma mesa al Estado, a las empresas y a la academia para pensar la construcción a largo plazo”. En esa línea, manifestó que “juntos hemos logrado consolidar este espacio que permite validar, priorizar y codiseñar instrumentos que hoy son fundamentales para Chile”, pues “de eso se trata nuestro trabajo: de que las familias chilenas tengan una mejor calidad de vida, mejores casas, mejores barrios, mejores ciudades. En definitiva, un mejor Chile tan querido por todos nosotros”.

Premios y recuerdos imborrables

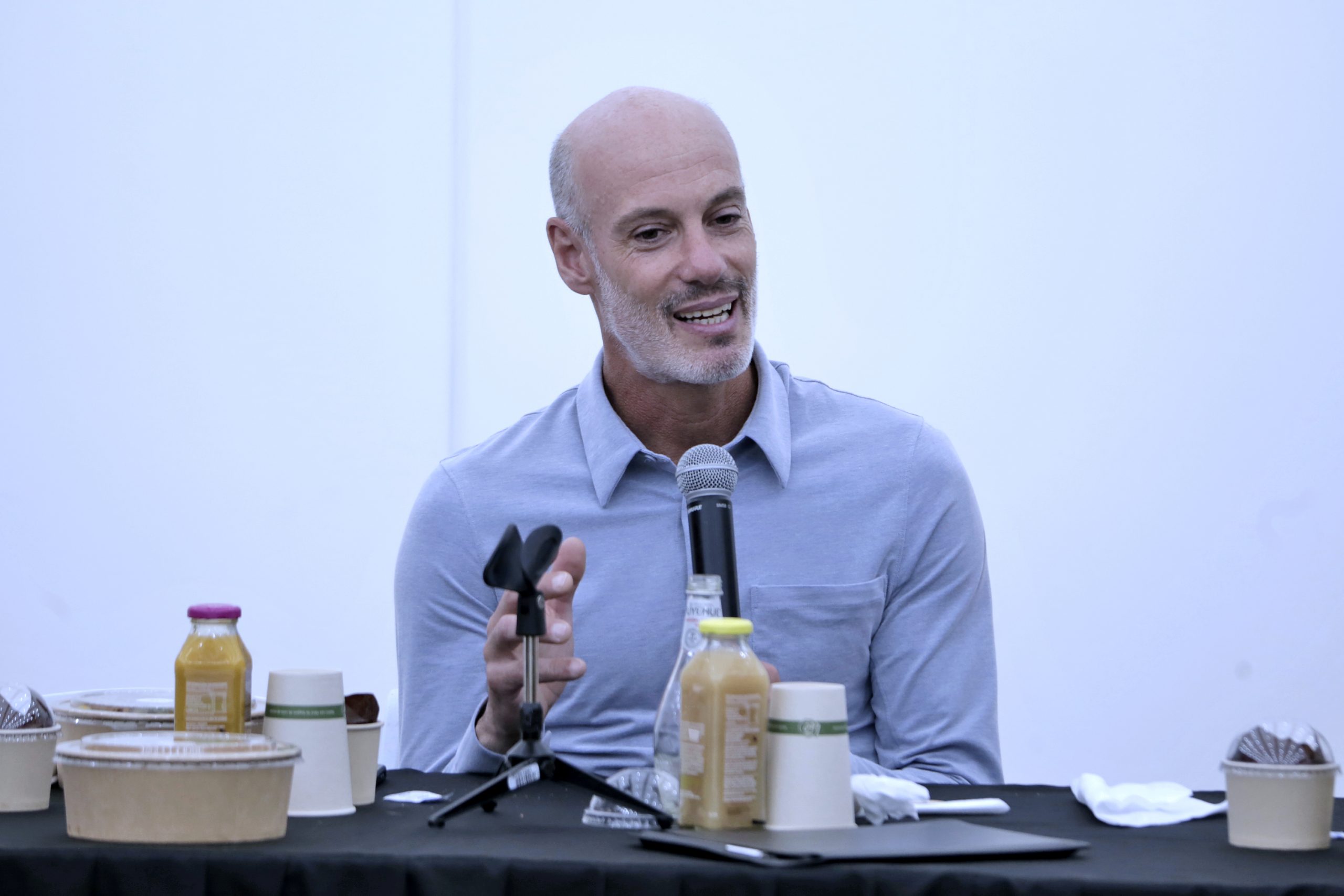

Durante la velada, el aporte de los tres personeros fue distinguido con galardones, los que también fueron otorgados a los expresidentes de Construye2025 Pablo Ivelic y Carolina Garafulich; a Daniel Bifani, jefe de la División de Desarrollo Sostenible de la DGOP, en representación del Ministerio de Obras Públicas; a Macarena Ortiz, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y a Marcos Brito, exgerente de Construye2025 y actual director ejecutivo del Instituto de la Construcción.

Tras ello, los micrófonos fueron abiertos, a fin de que los diversos actores involucrados en esta década de historia hicieran de manera distendida su propio recuento en torno al camino andado y los objetivos conseguidos.

Marcos Brito, quien fuera gerente del programa por 10 años, relató que su primer día de trabajo en Construye2025, el 4 de septiembre de 2015, coincidió con su cumpleaños: “Fue un tremendo regalo, por supuesto, que siempre llevé con mucha pasión, con mucho cariño”.

Al recapitular los desafíos, comentó que “para nosotros uno de los desafíos más grandes aquí es la Cámara Chilena de la Construcción”, un “gremio enorme” al que hubo que decirle “miren lo que está pasando con los residuos, lo que está pasando con la productividad”. El cambio fue muy grande, indicó. “La Cámara de hoy día es mucho más moderna, dinámica, está involucrada en las temáticas. Yo creo que eso para nosotros ha sido un tremendo logro”, observó, concluyendo que por ello “estamos tremendamente orgullosos”.

A su turno, Carolina Garafulich, gerenta general de PlanOK, se reconoció “impactada de lo que puede hacer un pequeño grupo de personas apostadas por algo”. Al referirse a la tarea puesta en marcha, recordó que “cada vez que nos juntábamos en un consejo, en un comité, donde fuera, nos dábamos cuenta de que no había mucho que consensuar porque más allá de dónde viniera cada persona, la visión que teníamos era similar y completa”. Añadió que todo ello pudo materializarse porque “hubo una motivación que fue mucho más allá de un rol”, y que dio lugar “a una organización tan generosa, que se dedicó a plantar semillas, a generar nuevas organizaciones, y al final son ellas las que toman vida y se multiplican”. De un proyecto así, sostuvo, “es imposible no enamorarse”.

Paola Molina, quien ha representado al Colegio de Arquitectos en diversas instancias, calificó a Construye2025 como “el gran faro que nos lleva hacia adelante, el camino que ha ido alimentando la visión de hacia dónde ir avanzando”. La profesional hizo hincapié en desafíos como la sostenibilidad, los más recientes instrumentos incorporados y el horizonte de la economía circular. “Si tenemos a las personas más sanas, con mejor calidad de vida, con mejor bienestar, salud y educación, de la parte laboral eso mejora también. Entonces, al final es economía para el país”, reflexionó.

En la oportunidad, asimismo, Enrique Loeser, presidente del Consejo de Construcción Industrializada, se refirió al proceso que ha implicado el programa en todos estos años. “Al comienzo había cosas ineficientes, y buscamos precisamente soluciones que incorporaran la eficiencia y la formación”, explicó el ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, quien puso énfasis al valorar la ruta recorrida “por Construye2025 durante tres gobiernos de distinta tendencia”.

Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad Articulación Sectorial en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, subrayó el papel estratégico que adquiere el quehacer colectivo en una instancia como esta, de cuya acción se mostró personalmente agradecida, a la vez que orgullosa, reconociendo la gestión de cada uno de los que han trabajado para hacer finalmente realidad la iniciativa. Y añadió que “cuando trabajamos colaborativamente se pueden producir cambios profundos, proyectar y plasmar de una manera distinta”.

Otros personeros que tomaron la palabra para compartir su experiencia dentro del programa fueron Pablo Ivelic, expresidente y CEO de Echeverría Izqquiero; Tatiana Martínez, Past President del CCI y gerenta general de Hormipret; Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, y Ricardo Flores, gerente de Desarrollo de IDIEM.

Por su parte, un emocionado Erwin Navarrete, gerente del programa, resaltó que “somos una familia, una tremenda familia que tiene mucho que entregar al país, a la sociedad. Todo lo construido sobre la faz de Chile lo hizo un constructor, un ingeniero o un arquitecto. Por ende, somos importantes para Chile, económicamente y también socialmente. Y eso lo tenemos que relevar. Ser una industria que se posicione a nivel nacional, y en estos próximos diez años también poder llegar a hacer algo muchísimo más grande junto con todos ustedes”.

Las sentidas palabras de quienes intervinieron en la ceremonia concitaron el entusiasta aplauso de los presentes, quienes luego del brindis ofrecido por el presidente, Francisco Costabal, compartieron un animado cóctel, fraternizando por los diez años de vida cumplidos por Construye2025.

Para más información sobre la memoria de los 10 años de Construye2025, visita el siguiente LINK.

Construye2025 cierra su ciclo de 10 años con un legado de transformación en la construcción chilena

El programa impulsado por Corfo durante la última década finalizó con resultados concretos en productividad, sustentabilidad, innovación y articulación pública-privada, consolidando una nueva forma de hacer construcción en Chile.

A 10 años de su creación, el programa Construye2025 finalizó su implementación dejando un legado tangible en el sector construcción chileno. Impulsado por Corfo, administrado por el Instituto de la Construcción y articulado con más de 150 instituciones del ámbito público, privado y académico, el programa se consolidó como una plataforma efectiva para la transformación productiva, sustentable y digital de la industria.

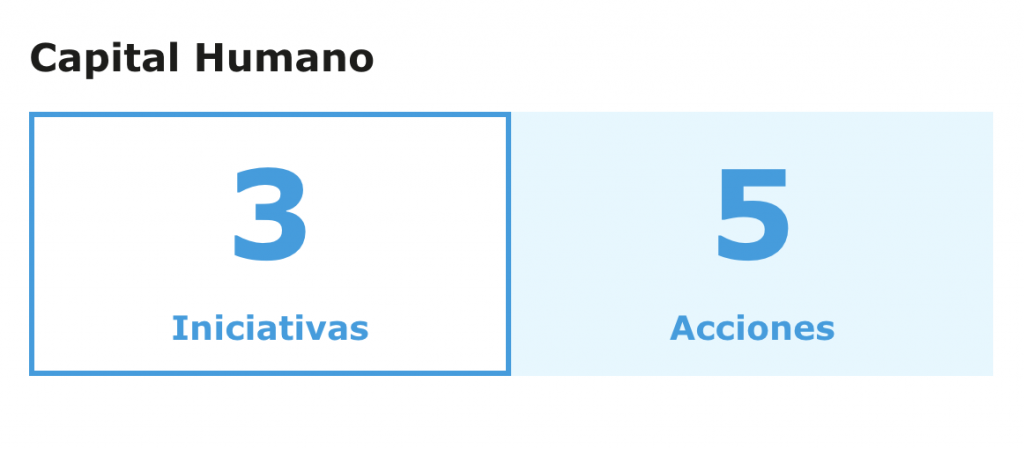

El balance del período 2015–2025 destaca avances en cuatro ejes estratégicos: capital humano y articulación, construcción industrializada, economía circular en construcción y transformación digital.

“Hoy cerramos un ciclo que demuestra que la colaboración intersectorial no solo es posible, sino necesaria para enfrentar los desafíos estructurales de la construcción en Chile”, señala Francisco Costabal, presidente de Construye2025.

Entre los principales logros de la década, están:

- Más de 10.000 personas capacitadas, incluyendo mandantes públicos y privados, empresas y trabajadores.

- 30 pilotos ejecutados y 22 manuales técnicos publicados para fomentar buenas prácticas.

- 5 Acuerdos de Producción Limpia (APL) implementados, con resultados como el 92% de cumplimiento en Valparaíso.

- Adopción del Estándar BIM en proyectos públicos, aportando al crecimiento del uso de esta metodología en el país.

- Participación en la elaboración de 14 normas sectoriales, incorporando criterios de sustentabilidad y eficiencia.

- Creación y consolidación del Consejo de Construcción Industrializada, impulsando nuevas formas de construir.

- Conformación de un ecosistema colaborativo con más de 150 organizaciones aliadas.

Sin embargo, aún hay desafíos pendientes, como la necesidad de continuar fortaleciendo capacidades en las instituciones públicas y fomentar la adopción masiva de modelos constructivos más sostenibles.

“La transformación no depende solo de tecnología, sino de construir una visión común. Y eso es lo que hicimos con Construye2025”, afirma Costabal.

Contexto del balance

Creado en 2015 bajo el alero de Corfo, Construye2025 fue uno de los programas de especialización inteligente desarrollados en el marco de la Hoja de Ruta Nacional de Productividad. Su propósito fue transformar el sector construcción en Chile, mejorando su productividad, sustentabilidad, digitalización y calidad de vida, mediante una visión compartida y estrategias colaborativas entre el mundo público, privado y académico .

Durante su ejecución, el programa alineó políticas públicas, normas técnicas, estándares de gestión y formación de capacidades, abordando brechas históricas del sector como su baja industrialización, informalidad, baja digitalización y alto impacto ambiental.

Construye2025 trabajó con una gobernanza abierta y colaborativa, con más de 150 actores. Su hoja de ruta se dividió en cinco ejes estratégicos:

- Capital humano y articulación

- Construcción industrializada

- Sustentabilidad

- Transformación digital

- Innovación

Cada eje fue gestionado mediante mesas técnicas, pilotos, acuerdos voluntarios, publicaciones técnicas, desarrollo normativo y actividades de formación. Además, el programa actuó como plataforma de coordinación interinstitucional y motor de propuestas regulatorias.

Principales resultados por eje estratégico

- Capital humano y articulación

- Más de 10.000 personas capacitadas, incluyendo funcionarios públicos, trabajadores, empresas y estudiantes.

- Implementación de un mapa de actores y fortalecimiento de redes de confianza.

- Generación de instancias permanentes como el Consejo de Construcción Industrializada.

- Integración de más de 150 instituciones al ecosistema Construye2025.

- Construcción industrializada

- Apoyo directo a 30 pilotos de innovación industrializada.

- Generación de estudios clave para medir productividad y promover modelos como panelizado, prefabricado y construcción modular.

- Aceleración de casos de éxito mediante difusión de buenas prácticas y vinculación con gremios.

- Aumento de adopción de sistemas industrializados en proyectos públicos y privados.

- Sustentabilidad

- Diseño y difusión de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular 2035, firmada por cuatro ministerios y actores gremiales.

- Implementación de 5 Acuerdos de Producción Limpia (APL), con cumplimiento destacado como el 92% en la región de Valparaíso.

- Generación de lineamientos, normativas y herramientas para la correcta gestión de residuos de la construcción (RCD) y promoción de la circularidad en infraestructura y edificación pública.

- Transformación digital

- Participación en la creación y actualización del Estándar BIM para proyectos públicos, hoy exigido por ley en licitaciones públicas.

- Articulación con la Plataforma BIM y ministerios mandantes.

- Formación de profesionales públicos y privados en BIM, incluyendo herramientas abiertas y de libre acceso.

- Aumento del uso de BIM en Chile del 22% en 2015 a 46% en 2025.

Desafíos y mirada al futuro

El balance reconoce importantes avances, pero también destaca desafíos pendientes para los próximos años:

- Fortalecer la capacidad de implementación de herramientas digitales y sustentables en municipios y gobiernos regionales.

- Consolidar los nuevos estándares como práctica habitual en la industria.

- Mejorar la trazabilidad y seguimiento de indicadores de impacto.

- Integrar de forma sistémica la sustentabilidad y circularidad en normativas urbanas y habitacionales.

- Ampliar la industrialización hacia proyectos de infraestructura pública, vivienda social y edificación educacional y hospitalaria.

“Construye2025 no fue solo un programa, fue una forma distinta de pensar el futuro de la construcción. Una plataforma para articular confianzas y acelerar cambios necesarios. Su legado está en quienes hoy construyen con nuevas herramientas y una visión más colaborativa”, concluye Francisco Costabal.

Consejo Estratégico N°53 de Construye 2025 entrega balance y se prepara para definir la nueva hoja de ruta del programa

Durante la jornada se presentaron indicadores clave, entre los que destacan la generación de 22 manuales técnicos y el salto cuantitativo en viviendas industrializadas, sentando las bases para una nueva etapa de innovación y resiliencia territorial.

El viernes 9 de enero se llevó a cabo el Consejo Estratégico número 53 de Construye2025, una instancia que marcó un punto de inflexión para el programa de Corfo. Tras diez años de funcionamiento, el equipo y los representantes de la gobernanza se reunieron para analizar el balance de gestión e iniciar el proceso de prospección hacia una nueva era programática.

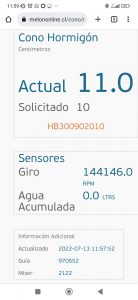

Durante la sesión, Erwin Navarrete, gerente del programa, destacó cifras que demuestran el impacto del programa en la industria nacional. Según el Índice de Productividad Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), las empresas que midieron sus índices en 2020, en el Estudio de Matrix Consulting, y se midieron nuevamente en el IPLC, aumentaron su productividad en un 17%. Además, se resaltó el avance en la industrialización, con un incremento desde 180 unidades en 2019 a cerca de 14.000 viviendas industrializadas reportadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Por su parte, el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, enfatizó la necesidad de mirar hacia el futuro con una perspectiva que trascienda lo realizado hasta ahora. El llamado del presidente fue a “abstraernos y, más que tener la mirada en los últimos 10 años, pensar en el sector de la construcción, de acuerdo a la mirada que tenemos desde la institución que representamos y de nuestro rol profesional”.

Hitos de una década de gestión

El balance de estos 10 años, presentado por la gerencia, arroja resultados tangibles en áreas como industrialización, digitalización y sustentabilidad. Navarrete detalló que el programa ha participado en cinco Acuerdos de Producción Limpia (APL) a nivel nacional y ha apoyado la vigencia de los centros tecnológicos CTEC y CIPYCS.

Otros logros relevantes son los siguientes:

- El posicionamiento como referente técnico en más de 60 apariciones y la realización de 60 seminarios nacionales e internacionales.

- La creación de 10 comités gestores que trabajaron periódicamente en temas como gestión de residuos, capacitación y el Consejo de Construcción Industrializada (CCI).

- El apoyo en la producción de manuales e instrumentos técnicos, incluyendo guías para proyectos de salud y estándares de roles BIM.

- La colaboración en 14 normas nacionales, destacando las de industrialización, gestión de residuos, economía circular, áridos reciclados y artificiales, entre otras.

Visión de Estado y capital social

Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad Articulación Sectorial en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, se refirió al programa como un “niño símbolo” por el rigor y orden que lo han caracterizado, subrayando que el éxito radica en el capital social generado. “Este programa nos ha mostrado muchas buenas prácticas para lograr este tránsito en el tiempo, así que estamos contentos de haber llegado a los 10 años, y también esperanzados en poder seguir trabajando en un desafío nuevo”, enfatizó.

Dote enfatizó que la clave ha sido el trabajo colaborativo entre el sector público, privado y la academia. Asimismo, se reconoció el aporte de figuras históricas como Helen Ipinza y el exgerente Marcos Brito, por su resiliencia en los inicios del programa.

Desafíos hacia el 2035: Innovación y personas

La jornada incluyó un taller de prospección donde se discutió la necesidad de superar el “cortoplacismo normativo” que a menudo impide cambios de largo plazo en la industria. Los asistentes coincidieron en que el nuevo ciclo debe enfocarse en:

- El talento humano: La inclusión laboral femenina y la atracción de jóvenes profesionales se identificaron como ejes críticos para que la construcción sea vista como una industria tecnológica y segura.

- Nuevas tecnologías: La integración de inteligencia artificial, robótica y blockchain para la gestión de datos y toma de decisiones.

- Resiliencia climática: El desarrollo de soluciones ante la sequía y el financiamiento verde.

La nueva hoja de ruta 2035 se desarrollará durante los próximos cuatro meses, en un proceso participativo que incluye etapas de diagnóstico y validación técnica.

Construye2025 celebró 10 años con auspicioso balance en productividad, capital social y desarrollo humano

La articulación público-privada promovida por Corfo desde 2015 arroja ya no solo números positivos y lecciones relevantes a la hora del análisis, sino que abarca ya tres gobiernos en un camino que rediseña las formas de invertir y brindar sustentabilidad.

Contundentes cifras y promisorias proyecciones marcaron la conmemoración de la primera década de vida de Construye2025, el programa de Corfo que impulsa la transformación del sector construcción con miras a alcanzar un desarrollo nacional que favorezca sus dimensiones social, económica y medioambiental.

La ceremonia, desarrollada el 22 de enero en Casa de la Cultura Anáhuac del Parque Metropolitano, contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; del vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda, del presidente de Contruye2025, Francisco Costabal, y del gerente de esta entidad, Erwin Navarrete, entre otros personeros.

El evento pasó revista a una gestión que abarca tres gobiernos y en el marco de la cual la puesta en marcha de más de 60 seminarios, 85 talleres y jornadas y al menos 65 mesas técnicas, ha generado 22 manuales e instrumentos, implementando 30 pilotos, aportando técnicamente a la elaboración de 14 normas sectoriales, capacitando a más de 10.000 personas y vinculando a medio millar de empresas.

¿El resultado? Una serie de realizaciones, entre cuyos hitos destacan:

- Creación, en 2017, del Consejo de Construcción Industrializada (CCI).

- Publicación, en 2019, del Estándar BIM, la metodología colaborativa para Proyectos Públicos.

- Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.

- Implementación de cinco Acuerdos de Producción Limpia, entre los que sobresale el de Valparaíso, con 92% de cumplimiento de las acciones comprometidas.

- Incremento en la adopción del BIM, del 22% en 2015 a 46% en 2025.

- Promoción del Índice de Productividad Laboral de la Construcción para estandarizar la medición del desempeño en obras.

- Captación de 270.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para la Red de Economía Circular de la Construcción, Red ECC.

- Consolidación de dos centros tecnológicos de referencia para pilotaje y transferencia tecnológica.

Una apuesta arriesgada

Al hacer uso de la palabra, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, evocó la figura de su antecesor en el cargo, Eduardo Bitran, en los comienzos del proyecto, resaltando “la visión que hubo en ese tiempo en la autoridad pública, junto con el mundo privado, para instalar un espacio de coordinación y de trabajo conjunto”. En ese sentido, subrayó que “fue una apuesta bien arriesgada”.

“La incorporación de la digitalización, sobre todo a través de la incorporación de BIM, que también un elemento de formación de competencia y capital humano, los temas de circularidad empezaban a tomar fuerza, particularmente con los temas de residuos y un sector que era tremendamente intensivo en energía, en agua y otras cosas”, recordó la autoridad, puntualizando que esa agenda tomaba peso en la ciudadanía, que “estaba tomando conciencia de que esto era un tema bien importante”.

Benavente señaló que “el trabajo que ha hecho Construye2025 ha sido enorme”, y llamó a “rescatar justamente lo que en el fondo el programa ha conseguido, que es generar capital social, es decir, un espacio de confianza, de trabajo conjunto entre un sinnúmero de actores”. Asimismo, puso de relieve los desafíos que atiende el sector, por ejemplo, en demandas estratégicas como las viviendas sociales, y el peso del sector en la generación de empleos.

“Se han invertido más de 2.400 millones de pesos solamente en programas Construye2025 directamente, y más de 50.000 millones de pesos que se han apalancado tanto en el mundo público como en el mundo privado en estos últimos años”, puntualizó. Tras precisar que transmitirá a la administración entrante lo que ha significado esta iniciativa, deseó “larga vida a Construye2025”.

Un ecosistema donde las ideas se comparten

El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda, intervino durante la conmemoración situando en perspectiva el proceso. “Junto con la Comisión Nacional de Productividad hicimos un estudio sobre cómo estaba nuestra industria, que fue en 2020, o sea, ya habían pasado cinco años de la noticia de que teníamos problemas, y había que hacer algo distinto, y de ese estudio salieron varias de las cosas que en 2025 estamos tratando como logro ahora”.

Junto con mencionar avances tales como la digitalización, BIM, la Hoja de Ruta y la economía circular, hizo hincapié en el Observatorio de Productividad. “El problema que teníamos es que hacíamos estos grandes estudios, nos daban un número y después pasaban siete años hasta que hacíamos otro estudio y no veíamos cómo íbamos”, explicó.

A ese respecto, comentó que “las cosas que hemos estado haciendo han generado que en promedio la productividad dentro de las muestras que comparamos, que eran peras con peras, en realidad, haya subido un 8%. Ahí siempre va a haber comentarios de si es mucho o poco, pero hay un quiebre de tendencia importante, a una historia de productividad empatando a la baja, en particular en nuestra industria”.

Cerda, además, llamó la atención sobre la diferencia significativa que se produce en “las empresas que adoptan ciertas las políticas o procesos o programas que hemos diseñado acá, como, por ejemplo, en los modelos modernos de construcción, donde no es un 8% de mejora, sino que es un 20%, o un poquito más”, respecto de las que no han acogido esas orientaciones. “O sea, ya ahí hay un impacto significativo”, recalcó, manifestando que en esta colaboración público-privada “tenemos que compartir ideas, tenemos que ir apoyando entre nosotros, mostrar las mejores prácticas”, porque “esos son los ecosistemas que sobreviven”.

Mejorar la vida de las personas

“Hace 10 años, cuando este proyecto era apenas un plano del escritorio de Corfo, muchos se preguntaban si era posible sentar en una misma mesa al Estado, a las empresas y a la academia para pensar la construcción a largo plazo”, recordó el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, al constatar que hoy la iniciativa integra a más de 150 entidades que colaboran activamente.

En esa línea, reflexionó sobre la “colaboración que conectó la urgencia de la vivienda con la eficiencia de la industrialización; la urgencia de la sostenibilidad de un sector con la realidad de la economía circular, por dar algunos ejemplos”. Luego de remarcar que “esa transformación no ocurrió por inercia”, hizo un especial reconocimiento al trabajo realizado tanto por quienes integran el proyecto como por las diversas carteras ministeriales, los planteles académicos, gremios, organizaciones de la sociedad civil, organismos técnicos y un gran número de profesionales que han acompañado este quehacer en la última década.

“Juntos hemos logrado consolidar este espacio que permite validar, priorizar y codiseñar instrumentos que hoy son fundamentales para Chile”, dijo, antes de concluir que, “al final del día, de eso se trata nuestro trabajo: de que las familias chilenas tengan una mejor calidad de vida, mejores casas, mejores barrios, mejores ciudades. En definitiva, un mejor Chile tan querido por todos nosotros”.

La Red ECC avanza con fuerza: Gobernanza, tecnología y nuevos modelos de inversión marcan sus hitos intermedios

Con avances concretos en gobernanza territorial, innovación tecnológica y estudios de oferta y demanda, y un llamado a acelerar normativas e infraestructura habilitante, la Red ECC presentó su primer balance en un encuentro que reunió a actores clave de la industria, el mundo público, la academia y la sociedad civil.

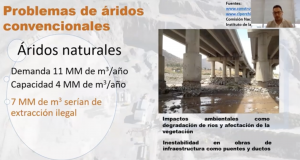

Con un fuerte llamado a la colaboración multisectorial y la urgencia de destrabar barreras regulatorias, se presentaron los primeros avances del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), una iniciativa público-privada que busca transformar los residuos de obras en recursos y dinamizar la inversión en infraestructura sustentable en la Región Metropolitana.

En el encuentro moderado por Katherine Martínez y realizado en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), autoridades y representantes del sector destacaron los hitos alcanzados durante el primer año de ejecución de este ambicioso plan financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por Corfo, Construye2025, CDT, el Gobierno de Santiago y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC y presidenta de la Red ECC, puso sobre la mesa la urgencia de habilitar infraestructura adecuada. “Los espacios de valorización deben estar disponibles no solo en Santiago, sino en todo el país. La mirada debe ser territorial e integral”. Llamado que obedece al cumplimiento de metas de la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035.

“El año 2018 definimos una hoja de ruta para avanzar hacia una economía circular en el sector. Hoy, la urgencia es mayor, y no basta con buenas intenciones: requerimos del compromiso de todos los actores para construir un nuevo ecosistema productivo”, expresó Francisco Costabal, presidente de Construye2025.

La coordinadora de sustentabilidad del programa, Alejandra Tapia, advirtió sobre los desafíos pendientes, especialmente en materia normativa. “Este proyecto es un piloto con vocación replicable, pero necesitamos certeza jurídica, permisos más ágiles y una reglamentación clara para activar el mercado de valorización de residuos de construcción”, señaló.

Avances para un modelo replicable

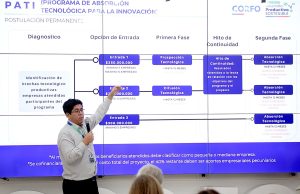

Durante la jornada, Bárbara Silva, profesional de la CDT a cargo de la coordinación del proyecto, presentó tres líneas de avance concretas:

1. Gobernanza territorial robusta

- Se constituyó un modelo de gobernanza compuesto por un comité técnico y un comité consultivo, que se reúnen periódicamente para convertir brechas en oportunidades concretas.

2. Plan de innovación con foco en tecnología aplicable

- Una gira tecnológica al Reino Unido permitió identificar maquinaria móvil de valorización aún inexistente en Chile.

- Más de 80 representantes del sector visitaron plantas operativas en la RM, lo que permitió reducir la incertidumbre sobre la viabilidad local de estas soluciones.

“Estamos facilitando la toma de decisiones al mostrar tecnologías disponibles y casos concretos. Eso ayuda a que más empresas se animen a tratar sus residuos como recursos”, comentó Silva.

3. Estudios de oferta, demanda e inversión

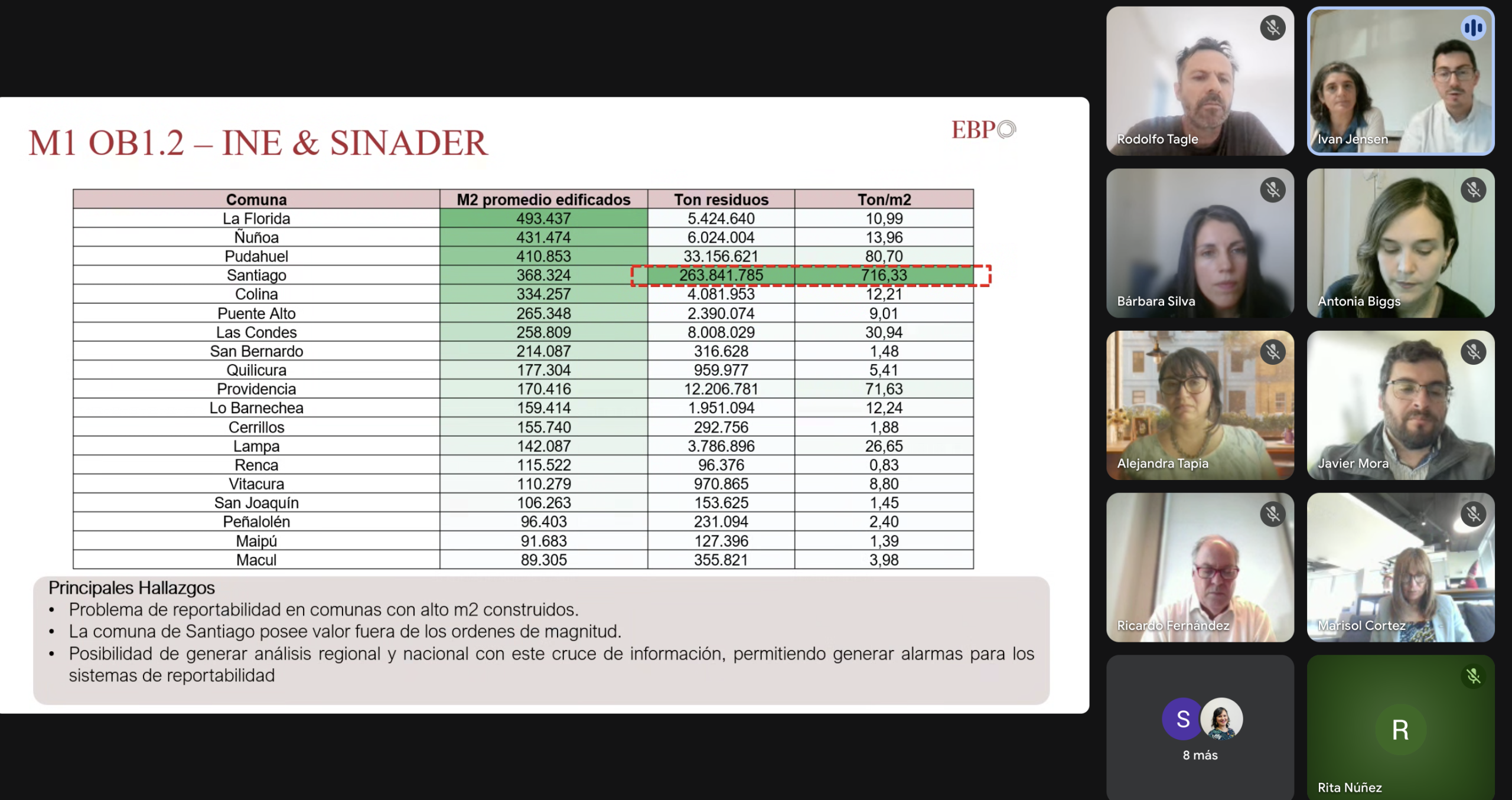

Iván Jensen, constructor civil del área de Acción Climática y Economía Circular de EPB Chile, presentó los hallazgos preliminares de la estimación de RCD y el análisis de la capacidad productiva en la RM.

- Metodologías de Estimación de Oferta: Se están levantando y validando cinco metodologías para estimar los RCD, incluyendo tasas de generación basadas en área (INE y SINADER), listas de cantidades (itemizados de obra), clasificación manual en obras, y flujo de materiales.

- Desfase en la Región Metropolitana: El análisis preliminar de permisos de edificación versus residuos declarados en SINADER muestra una brecha significativa, señalando la necesidad de mejorar los indicadores y la declaración de RCD.

- Capacidad Productiva y Brecha de Infraestructura: Las estimaciones iniciales indican que la capacidad actual de las plantas de valorización abarca sólo entre el 2% y 4% del total de residuos generados en la RM. Para procesar la totalidad de los RCD de la región, se necesitan aproximadamente 25 plantas de 50 toneladas por hora.

- Modelo de Inversión y Operación: Las inversiones para una planta de valorización se estiman entre $1,5 y $3 millones de dólares. Hoy, la banca cuenta con productos financieros para empresas que pueden mejorar indicadores ambientales, entre ellos, plantas de valorización de RCD y también empresas que en sus procesos productivos contribuyan a la descarbonización. Los modelos de negocio se centran en el reciclaje mecánico y químico, la extensión de vida de productos, y el cierre de ciclo para empresas.

Para Jensen, el principal reto no está en la generación de residuos, sino en la activación del mercado para los productos valorizados. “Tenemos flujo de RCD suficiente en la región, pero falta demanda e incentivos claros para productos reciclados y compras públicas sustentables”, enfatizó.

Colaboración público-privada: condición indispensable

La jornada incluyó un panel con actores de distintos ámbitos, quienes coincidieron en que el marco normativo y la habilitación de terrenos son barreras críticas.

“Sin terreno, no hay proyecto. Necesitamos definir criterios claros para instalar plantas de valorización en la Región Metropolitana”, enfatizó Paola Cofré, jefa del área de economía circular de la Seremi de Medio Ambiente RM.

Desde el sector privado, Julio Manterola, jefe de Sostenibilidad y Comunicaciones de Eco AZA, destacó que el desarrollo normativo técnico ha sido esencial para validar productos como el árido artificial, pero que ahora el desafío es masificar su uso en el mercado formal, especialmente a través de exigencias en proyectos públicos.

En tanto, Jorge Romero, gerente de Operaciones de MSUR, subrayó el valor estratégico de la red como espacio de conexión entre iniciativas y actores: “Esta red no solo visibiliza lo que se está haciendo, sino que también permite articular soluciones concretas, desde el mundo privado, público y académico. Nos abre la posibilidad de actuar como ecosistema”.

Por su parte, Marisol Cortéz recalcó que muchas empresas del rubro ya están avanzando a través de Acuerdos de Producción Limpia (APL), lo que ha permitido reducir significativamente la generación de residuos y mejorar procesos desde el diseño.

“Queremos reciclar más, pero también generar menos residuos. Esta red nos da la oportunidad de abordar el problema desde todos los frentes”, puntualizó.

Lo que viene: pilotos, plataformas y guía territorial

El proyecto, que culmina en octubre de 2026, contempla:

- Modelo de oferta y demanda: Entrega de una guía con el diseño de la región, que incluirá sugerencias de ubicación, tamaño y tipo de plantas de valorización.

- Modelo de inversión y operación: Diseño y factibilidad técnica y económica de dos proyectos piloto escalables para la implementación dentro de la RM.

Innovación: Desarrollo de una plataforma digital para visibilizar soluciones, casos de estudio y proyectos de I+D. También se realizarán capacitaciones para transferir herramientas de diagnóstico y modelos de negocio al sector privado.

Hacia un ecosistema circular para Santiago: Red ECC avanza en modelación y diagnóstico regional

En una jornada realizada el 2 de diciembre, los integrantes de la gobernanza y del comité técnico de la Red ECC pudieron validar los avances en los estudios que definirán las capacidades productivas, oportunidades de valorización y escenarios de inversión para la Región Metropolitana.

El martes 2 de diciembre se realizó el Taller de Presentación de Resultados del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), instancia dedicada a validar avances técnicos de los estudios del Modelo Territorial que busca habilitar un ecosistema circular en la Región Metropolitana.

Durante la jornada expusieron la arquitecta Paola Valencia y el constructor civil Iván Jensen, del área de Acción Climática y Economía Circular de EPB Chile, quienes presentaron los progresos de los módulos de trabajo asociados a oferta y demanda de recursos valorizables; análisis territorial y capacidades productivas; y diagnóstico financiero y modelo de inversión y operación.

Este proyecto —liderado por Corfo junto a Construye2025, el Gobierno Regional Metropolitano, la CDT y Cámara Chilena de la Construcción, con el financiamiento del BID— tiene por objetivo diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una Red de Economía Circular de la Construcción que fomente la valorización de residuos/recursos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial.

Estudio de oferta y demanda de recursos valorizables: primeros resultados

El primer módulo abordó la metodología para estimar la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) y su potencial como materiales secundarios (áridos reciclados, madera, metales, entre otros).

Los expositores explicaron que el levantamiento actual constituye un primer ejercicio de validación, cuyo objetivo es proyectar la disponibilidad futura de recursos valorizables a partir del crecimiento de la superficie construida y las tendencias del mercado. En esta fase, el equipo logró avanzar en la cuantificación de volúmenes y en la elaboración de escenarios preliminares que servirán de base para futuros análisis territoriales.

Desde Construye2025, Alejandra Tapia introdujo un elemento crítico: la importancia de cerrar el círculo verificando si existe demanda real por los productos resultantes. En su intervención, enfatizó que “sabemos que va a haber oferta suficiente de residuos para procesar, pero su valor de venta y quiénes lo compran es algo que hay que validar” .

Además, Tapia subrayó la necesidad de contar con claridad respecto a los modelos de negocio priorizados internacionalmente y en Chile, para orientar correctamente las oportunidades de reconversión industrial.

Análisis territorial y mapa de actores

En el segundo módulo se presentaron los avances del análisis territorial, que incluye identificación de actores relevantes, capacidades productivas y georreferenciación de fuentes de generación y demanda de materiales.

El estudio se articula con los antecedentes recogidos en el Modelo Territorial, donde se establece que el proyecto busca fortalecer la cadena de valor y propiciar el encadenamiento productivo con materias primas secundarias y subproductos del coprocesamiento.

Asimismo, la región cuenta con iniciativas como Santiago Industria Circular, impulsada por el Gobierno Regional Metropolitano, cuyo objetivo es facilitar y monitorear el intercambio de materias primas secundarias en la RM. Este ecosistema permitirá acelerar la adopción del modelo propuesto por Red ECC.

En el espacio de diálogo, varios actores aportaron visiones complementarias. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Marisol Cortez, presidenta de la Gobernanza de la RED ECC, valoró que el análisis territorial integre los avances ya establecidos en la Hoja de Ruta RCD y las normativas emergentes, subrayando la importancia de alinear este trabajo con los desafíos normativos y de mercado que enfrenta el sector. Cortez también destacó la importancia de contar con datos reportados en Sinader, e investigar la brecha que hay entre quienes deciden compartir con esa data y las motivaciones que tienen para hacerlo y quienes aún no están reportando.

Por su parte, Ricardo Fernández, gerente técnico & Desarrollo Sostenible en Volcán y presidente de la Certificación Edificio Sustentable (CES), reforzó la relevancia de conectar estos resultados con los estándares de construcción sustentable y certificaciones, abriendo oportunidades para que los materiales reciclados sean incorporados en lineamientos técnicos y criterios de evaluación. Además, llamó la atención sobre los datos efectivamente declarados versus lo ocurrido en la realidad, y sugirió ahondar en las declaraciones de las constructoras que no están declarando para no tener conclusiones erradas.

Modelo financiero y de inversión: hacia proyectos icónicos de valorización

El tercer módulo abordó el modelo de inversión y operación, cuyo objetivo es orientar al sector privado sobre viabilidad técnica, comercial y financiera de nuevas instalaciones para la valorización de RCD.

El estudio sigue los lineamientos del Modelo Territorial, que establece la necesidad de propiciar la inversión en centros de reciclaje, estaciones de transferencia y otras instalaciones, además de promover un proyecto piloto icónico para atraer inversionistas.

Paola Valencia destacó que el modelo debe entregar información útil para que los privados evalúen riesgos, proyecten retornos y comprendan el comportamiento del mercado. En esta línea, las brechas detectadas en el proceso —como falta de datos de costos operacionales, demanda efectiva o precios de mercado— serán abordadas en la siguiente fase del estudio.

Este enfoque fue valorado por los asistentes, quienes señalaron la importancia de identificar dónde y cómo la inversión privada puede entrar al ecosistema, y qué incentivos se requieren para que ello ocurra.

Conclusiones

La jornada dejó en evidencia el avance sustantivo del proyecto y la relevancia de contar con metodologías robustas para calcular oferta y demanda de materiales, así como la importancia de integrar a los actores territoriales en la validación de supuestos y resultados.

Entre las principales conclusiones destacan las siguientes:

- Existe oferta suficiente de residuos, pero es crucial validar la demanda por materiales reciclados.

- El análisis territorial debe articularse con normativas, iniciativas regionales y certificaciones.

- El modelo de inversión debe ofrecer certezas para atraer capital privado.

- La gobernanza público–privada será clave para destrabar barreras e impulsar medidas habilitantes.

Alejandra Tapia: “La economía circular en la construcción es una gran oportunidad para transformar toda la cadena de valor”

La coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 y miembro del Comité Técnico de la Red ECC, habla sobre los avances, desafíos y aprendizajes claves para consolidar un modelo territorial que habilite infraestructura, gobernanza y nuevos negocios circulares en el sector construcción.

Alejandra Tapia ha sido una de las voces más influyentes en la construcción de una visión de largo plazo para la economía circular en el sector construcción. Desde su rol como coordinadora de Sustentabilidad del programa Construye2025, ha liderado el desarrollo de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 y ha impulsado la Estrategia de Economía Circular 2025, iniciativas que hoy dialogan directamente con los objetivos de la Red Circular de la Construcción (RED ECC).

Con la mirada puesta en el año 2035, Tapia imagina un escenario ambicioso, pero alcanzable, donde el 70% de los residuos de construcción y demolición (RCD) sean valorizados, el 100% de las licitaciones públicas gestionen sustentablemente sus residuos, y donde exista infraestructura para la valorización en todas las regiones del país. “La economía circular en la construcción es una oportunidad para transformar toda la cadena de valor. Pero para lograrlo, necesitamos habilitantes reales: normativas, plataformas, inversión y articulación”, afirma.

En cuanto a iniciativas habilitantes, Tapia plantea 11 propuestas concretas —seis para el sector público y cinco para el privado y la academia—, que se basan en experiencias europeas, buenas prácticas nacionales, y buscan cerrar brechas normativas, operativas y de trazabilidad.

Las iniciativas para el sector público incluyen la integración de planes de gestión de residuos en los permisos de edificación y recepción final; mejoras en los permisos de demolición con trazabilidad de residuos; permisos temporales para acopio en vía pública; implementación obligatoria de planes de gestión en obras públicas; concesiones para plantas de reciclaje; y licitaciones públicas que habiliten la simbiosis industrial. En tanto, las propuestas dirigidas al sector privado abarcan desde la reutilización adaptativa y el flipping inmobiliario, hasta la gestión circular de la demolición, las auditorías previas, y el desarrollo de plataformas de valorización para la trazabilidad y el reuso de materiales.

“La clave está en anticipar. Desde el diseño mismo, se puede pensar en cómo los materiales volverán al ciclo productivo”, sostiene. En esa línea, destaca la importancia de incorporar normativas como la NCh3727 y la NCh3562, que permiten planificar las demoliciones y valorizar materiales, aportando también a la generación de nuevos empleos y soluciones digitales.

Sobre el rol de la Red ECC, Alejandra es clara: “Será un ecosistema habilitador de valorización de RCD”, donde toda obra —grande o pequeña— podrá gestionar sus residuos de forma fácil y a costos razonables. Esta red permitirá, según afirma, reducir la extracción de materias primas vírgenes, generar oportunidades de inversión, habilitar nuevas cadenas de valor, e integrar a actores que hasta hoy han estado fuera del radar de la circularidad.

Finalmente, destaca la importancia de una gobernanza transversal, que reúna al sector público, privado, la academia y la sociedad civil. “Los programas Transforma de Corfo, como Construye2025 han demostrado que el trabajo colaborativo, con un orquestador neutro, permite avanzar con propósito común y generar compromisos de largo plazo. La Red ECC recoge esa experiencia y la proyecta a nivel territorial”, concluye.

Una visión al 2035

Tapia proyecta que, si el sector avanza decididamente, al 2035 Chile podría contar con:

- Infraestructura para la valorización de RCD (residuos de construcción y demolición) en todas las regiones.

- Zonas habilitadas en las áreas metropolitanas para estaciones de transferencia y disposición final autorizada.

- 60% de los municipios participando en asociaciones que impulsen la circularidad.

- 100% de las licitaciones públicas incorporando gestión sustentable de residuos.

- 70% de los RCD valorizados, ya sea mediante reutilización o reciclaje.

“Desde Construye2025 hemos impulsado principalmente la valorización de residuos como medida de urgencia, desde las normativas técnicas, el reglamento y el fomento a la innovación. No obstante, hay muchos temas más que abordar en los próximos 10 años para consolidar una industria sin desechos ni pérdidas”.

Propuestas habilitantes

La propuesta de Tapia para el acuerdo incluye 11 iniciativas habilitantes, basadas en experiencias europeas y buenas prácticas nacionales:

Seis iniciativas para el sector público:

- Permisos municipales para edificación y recepción final: incorporar planes de gestión de residuos (NCh3562:2019) en los informes exigidos por la OGUC, incluyendo guías de despacho, certificación y trazabilidad de los residuos.

- Permisos de demolición: mejorar los formularios actuales para incluir información sobre tipo, cantidad y gestión de residuos generados.

- Permisos temporales de acopio en vía pública: permitir acopio segregado en zonas urbanas con logística y gestión adecuada.

- Plan de gestión obligatorio en obras públicas: seguir el ejemplo del MOP y replicar su experiencia de trazabilidad y registros.

- Concesiones para plantas de reciclaje: promover modelos público-privados con tecnologías modulares y equipamiento especializado.

- Licitaciones públicas con simbiosis industrial: escalar experiencias como las de Casablanca y Melipeuco con reutilización de materiales viales.

Cinco iniciativas para el sector privado y academia:

- Reutilización adaptativa: rehabilitación de inmuebles en desuso, alargando la vida útil de materiales y evitando demoliciones innecesarias.

- Flipping inmobiliario: compra, rehabilitación y venta de activos construidos, integrando criterios de circularidad desde el diseño.

- Gestión circular de la demolición: planificación anticipada para maximizar reutilización, minimizar residuos y proteger la salud y el ambiente (NCh3727:2021).

- Auditoría e inventario previo a la demolición: diagnóstico del activo construido antes de su intervención, obligatorio en Europa para obras mayores a 1000 m2.

- Plataformas y guías de valorización: desarrollo de herramientas digitales para trazabilidad, gestión de datos y promoción de nuevas soluciones.

“Estas acciones pueden generar nuevas oportunidades de negocio, empleo e innovación. Hay que dejar de ver los residuos como un problema y verlos como recursos”, subraya Tapia.

Rutas de Economía Circular muestran el camino hacia una construcción más sostenible en ENAMAC 2025

Más de 80 profesionales participaron en experiencias en terreno para conocer soluciones reales en valorización de residuos y construcción sustentable en Santiago.

En el contexto del Encuentro Nacional del Medio Ambiente en la Construcción (ENAMAC 2025), la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) lideró una ruta temática que convocó a más de 80 personas de distintos puntos del país. El objetivo fue acercar al ecosistema de la construcción a experiencias concretas de sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos.

La ruta denominada “Residuos y Economía Circular”, recorrió cinco instalaciones clave: EcoAza, Volta, Refil, GreenRec Lepanto y Río Claro, donde se visibilizó el potencial de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos domiciliarios en el país, considerando las oportunidades de replicabilidad.

“Estas visitas cumplen con el propósito central de la Red: que los distintos actores de la cadena de valor puedan ver, desde su rol, cómo avanzar en el tránsito hacia la economía circular. Tuvimos más de 80 personas participando en estas rutas en simultáneo, lo que muestra el interés real del sector por conocer qué residuos hoy ya se pueden valorizar, identificar cuáles son peligrosos y cómo gestionarlos correctamente”, explicó Bárbara Silva, coordinadora del proyecto Red ECC, impulsado por Corfo, Construye2025, la CChC, CDT y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con apoyo del BID.

Voces desde EcoAZA: inspiración para una construcción más circular

La parada en la planta EcoAZA dejó una profunda impresión en los asistentes. Desde distintas regiones del país y con diversos perfiles, los participantes coincidieron en el valor transformador de esta experiencia:

Ángela Reinoso, jefa de sostenibilidad y medioambiente de Melón: “Nosotros ya utilizamos este árido artificial, pero no conocíamos todo el proceso. Fue muy interesante ver cómo separan los materiales y visualizar dónde podemos generar nuevas sinergias”.

Alex Vidal, responsable de sostenibilidad e innovación de Concremag (Punta Arenas), empresa que presta servicios de elaboración y despachos de hormigón premezclado, extracción, venta de áridos, confección y venta de prefabricados de hormigón: “El proyecto de áridos artificiales es muy interesante porque mejora la sostenibilidad del hormigón. Vamos a tratar de replicar algo de esto en nuestra región, aunque las condiciones son distintas”.

Rodrigo Salvatierra, estudiante de magíster en Ecología Industrial (Países Bajos): “Este tipo de iniciativas permiten ver cómo se pone en práctica la economía circular en la industria. Es clave para entender y aplicar estos conceptos”.

Marco Berríos, jefe de planta EcoAZA: “Para nosotros no son escorias, son valor. Lo que hacemos es dejar una huella para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar ríos y paisajes que hoy estamos evitando intervenir”.

Volta: una experiencia reveladora sobre el destino de nuestros residuos

En la planta de gestión de residuos Volta, ubicada en Quilicura, los asistentes pudieron ver de cerca cómo se valorizan residuos industriales, domiciliarios y peligrosos, alineados con la ley REP y los principios de economía circular.

Cristian González, jefe de planta Volta, contó que “mostramos cómo clasificamos y valorizamos cartón, plásticos, film y gestionamos residuos peligrosos como aerosoles, tubos fluorescentes o restos de pintura. La invitación es a que nos contacten para mejorar su gestión de residuos”. En tanto, Yilei Salgado, del equipo Volta, comentó que “los visitantes conocieron el tratamiento de residuos industriales no peligrosos y también nuestra línea de residuos peligrosos gaseosos”.

Entre los testimonios, Óscar Morales, supervisor de sostenibilidad en Socovesa, cree que “fue impresionante ver que están logrando valorizar un 70% de ciertos residuos. Esto nos permite visualizar qué pasa con lo que desechamos en nuestras obras y hogares”.

Claudio Dapelo, gerente general Grupo ECO1 -que impulsa la innovación y sostenibilidad, apoyando a empresas y comunidades hacia un futuro más limpio y sustentable-, también considera que “fue una experiencia muy satisfactoria”, poder conocer “en detalle procesos muy alineados con nuestro rubro”.

Osvaldo Pardo, ingeniero de desarrollo SKC Circular, valoró ambas rutas: “Ver la diferencia entre EcoAZA y Volta fue muy enriquecedor. Son enfoques distintos pero ambos 100% enfocados en economía circular”.

Héctor Sanhueza, administrador de la empresa SV Ingeniería y Construcción, cree que “lo visto hoy muestra cómo se puede agregar valor desde la basura y otros procesos industriales, con un impacto directo en la huella de carbono”.

GreenRec y Río Claro: dos modelos concretos de economía circular en acción

Durante la ruta “Residuos y Economía Circular” del ENAMAC 2025, los participantes también visitaron dos experiencias que destacan por su capacidad de transformar residuos en recursos con impacto tangible en la industria: GreenRec Lepanto y Río Claro.

En GreenRec, los asistentes pudieron conocer una operación pionera en la recuperación de residuos de la construcción, impulsada con visión de liderazgo y propósito. Su gerente general, Pedro Pablo Larraín, recalcó que iniciativas como esta no solo son posibles, sino que necesarias: requieren voluntad, una inversión razonable y, sobre todo, un cambio de mentalidad en la industria. “Nos sentimos en la obligación de mostrar hacia dónde va la tendencia. Lo que estamos haciendo es replicable y tiene un impacto real con un costo acotado. Es más esfuerzo, sí, pero el beneficio en sostenibilidad es incuestionable”, comentó.

Esta visión fue muy valorada por representantes del sector privado como Rodrigo Cabrera, de Melón Áridos, quien destacó la madurez de las iniciativas vistas y la relevancia de que las empresas abran sus puertas para compartir buenas prácticas y soluciones. En la misma línea, José Miguel Valdés, de Inmobiliaria Maestra, comentó que “conocer estas experiencias permite proyectar cómo avanzar como industria, superando dificultades y aprendiendo de lo que ya se está implementando en otros proyectos”.

La visita a Río Claro permitió a los asistentes observar el proceso de transformación de escorias negras y hormigón endurecido en ecoáridos, es decir, áridos artificiales que pueden reincorporarse a la cadena de valor de la construcción. Carla Salinas, asesora de proyectos de la planta, explicó cómo este modelo de negocio integra visitas regulares para mostrar en terreno su impacto y metodología, y enfatizó que la simbiosis industrial es clave para alcanzar una economía circular real. “No se trata solo de reciclar, sino de lograr una trazabilidad completa del residuo y avanzar hacia el residuo cero”, dijo.

Estas experiencias demuestran que la economía circular en construcción ya no es una promesa futura, sino una realidad en expansión que requiere ser amplificada, replicada y escalada territorialmente.

Las rutas fueron una muestra concreta de la visión de la Red ECC: diseñar e implementar un modelo territorial escalable que fomente el encadenamiento productivo, habilite inversiones verdes y active una economía circular real en la construcción chilena.

Erwin Navarrete asume la gerencia de Construye2025 con el desafío de consolidar, proyectar y trascender lo logrado

El nuevo líder del programa impulsado por Corfo detalla en exclusiva sus metas: consolidar a Chile como referente regional en productividad y sostenibilidad, impulsando la transformación digital y el desarrollo del capital humano.

El programa Construye2025, impulsado por Corfo y clave para acelerar la transformación de la construcción hacia un país más productivo y sustentable, inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Erwin Navarrete como su nuevo gerente general. El ejecutivo toma el timón en un momento crucial, en el que la industria necesita avanzar en sostenibilidad, productividad e innovación.

Navarrete tiene una trayectoria de 25 años, ha sido director de la Carrera Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma sede Temuco y jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), así como Seremi Minvu de la región de Los Ríos.

El nuevo líder del programa se refiere en esta entrevista a su visión de largo plazo y los desafíos inmediatos para el programa que busca consolidar a Chile como un referente en la región. Navarrete es claro al definir su rol, destacando la trascendencia del programa en la colaboración entre los sectores.

“Este cargo representa un compromiso profundo con la transformación del sector construcción hacia un modelo más sostenible, productivo e innovador. Es una oportunidad de dar continuidad y liderar un programa que ha sido pionero en articular el trabajo entre el mundo público, privado y académico; y que hoy debe proyectarse con una mirada de largo plazo, integrando la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad como pilares estratégicos del país”, comenta.

Asimismo, su visión y misión será que Construye2025 evolucione hacia un ecosistema colaborativo de innovación que impulse la industrialización sostenible, la construcción circular, el uso intensivo de tecnologías digitales y posicionar a la industria como un real aporte a la economía y la sociedad. “Creo que el programa debe consolidarse como una plataforma que no solo articule iniciativas de productividad, sino que genere capacidades instaladas y políticas públicas permanentes que impulsen un nuevo estándar para la construcción chilena”, precisa.

Metas estratégicas y ejes cruciales

En el corto plazo, Navarrete apunta a fortalecer la gobernanza del programa, consolidar alianzas estratégicas y diseñar una hoja de ruta con indicadores claros de productividad, carbono neutralidad y digitalización.

En el mediano plazo, su objetivo es claro: aumentar la adopción de tecnologías de construcción industrializada y modelos BIM; posicionando así a la industria de la construcción como un motor de desarrollo nacional y situando a Chile como un referente latinoamericano.

La hoja de ruta se basa en la firme convicción sobre la interdependencia de los pilares de la modernización. Para Navarrete, los cinco pilares fundamentales para alcanzar un sector competitivo son los siguientes:

- Industrialización: impulsa la productividad y sostenibilidad mediante la estandarización y prefabricación.

- Innovación: impulsa nuevos materiales, roles y procesos.

- Sustentabilidad: asegura resiliencia frente al cambio climático.

- Transformación digital: potencia la toma de decisiones basadas en datos.

- Reconocimiento de la industria: posicionamiento de la industria como motor país, con un aporte social, productivo y económico.

¿Cómo ves el rol de Construye2025 en la transformación de la industria de la construcción?

Construye2025 debe ser el motor articulador del cambio, promoviendo una transformación estructural basada en colaboración, innovación abierta y sostenibilidad económica y ambiental. Su rol debe ser conectar las políticas públicas y la academia con las necesidades reales del sector productivo, no podemos desvincularnos entre los sectores y para esto Construye2025 debe cumplir un rol clave, debe ser un puente entre el ecosistema de la industria de la construcción.

Desafíos de capital humano y adopción tecnológica

Uno de los puntos críticos abordados por el nuevo gerente es la gestión del talento, especialmente dadas las cifras del último censo, nada optimistas para la industria. Por ello, potenciar el capital humano es esencial. La estrategia del programa contempla vincularse activamente con instituciones de educación técnica y universitaria, promover la formación dual y desarrollar certificaciones en competencias digitales, industriales y verdes.

La meta es que cada actor del sector, “desde el maestro hasta el gerente de proyectos”, cuente con las herramientas necesarias para adaptarse a la nueva forma de trabajar, reencantando al sector y mostrando sus atributos y cuánto se aporta al desarrollo del país. Navarrete también tiene claros los retos que le esperan desde su nuevo cargo.

¿Cuáles son los principales desafíos actuales de la construcción en Chile?

Entre los principales desafíos destacan la baja productividad, la fragmentación del sector, la escasez de mano de obra calificada, y la baja adopción tecnológica. Además, debemos enfrentar el desafío de construir más y mejor con menos impacto ambiental, integrando criterios de economía circular y eficiencia energética en toda la cadena de valor, no perdiendo la calidad de nuestras construcciones.

No obstante, estos desafíos vienen de la mano de oportunidades concretas que el programa busca capitalizar.

¿Qué oportunidades identificas para acelerar la transformación del sector?

Existen oportunidades concretas en la industrialización de la vivienda, la construcción modular, el uso de materiales reciclables, y la digitalización de los procesos constructivos, debemos mirar la normativa para que se haga cargo de estos cambios que ya estamos realizando y los cambios futuros que queremos hacer en la industria, creo que también debemos aprovechar las alianzas regionales e internacionales para transferir conocimiento y atraer inversión en innovación y tecnologías limpias.

Un llamado a la colaboración ética

Para cerrar la entrevista, el gerente general de Construye2025 enfatiza que la única forma de materializar el cambio es a través de una colaboración robusta y multisectorial como se ha hecho hasta ahora. El mensaje a los actores públicos, privados y académicos que forman parte del ecosistema Construye2025 es claro: la transformación de la construcción chilena no puede hacerse en solitario; requiere una visión compartida y trabajo coordinado.

La invitación es a fortalecer la colaboración y apostar por una industria que impacte en productividad, sostenibilidad y bienestar social. El futuro de la construcción, concluye Navarrete, es una tarea para el país.

¿Qué mensaje darías para que más organizaciones y personas se sumen a esta hoja de ruta hacia un país más productivo y sustentable?

Chile necesita una nueva manera de construir, y cada actor tiene un rol en ello. Los invito a sumarse al programa con convicción y propósito: construir mejor, construir juntos y construir para las personas con una visión país. Avanzar hacia un país más productivo y sustentable no es solo un desafío técnico, es un compromiso ético con las futuras generaciones.

Asociación de municipios MSur se suman a la Red ECC para gestionar y valorizar residuos de la construcción y demolición

Más de 50 representantes municipales participaron en el Comité Técnico de la Asociación de Municipios MSur, donde se presentó el proyecto Red de Economía Circular para la Construcción. La instancia promovió la colaboración público-privada para diseñar soluciones territoriales que enfrenten el desafío de los residuos de construcción y demolición (RCD).

En el marco del Comité Técnico realizado el martes 14 de octubre en el Estadio El Llano de San Miguel, la Asociación de Municipios MSur recibió la presentación del proyecto Red de Economía Circular para la Construcción (Red ECC), iniciativa público-privada que busca impulsar modelos territoriales sostenibles mediante la valorización de residuos y el fomento de inversiones verdes.

La Asociación de Municipios MSur, conmemoró en agosto 10 años de funcionamiento, y está compuesta por 32 municipios de la Región Metropolitana, con representación de áreas urbanas, mixtas y rurales. Se dedica a promover la gestión ambiental sostenible y la valorización de residuos en la RM, a través de un enfoque integral que articula de manera estratégica a municipios, recicladores de base y la comunidad.

La actividad, organizada por MSur, reunió a más de 50 representantes municipales, mayoritariamente de departamentos de medioambiente. En la instancia expusieron Bárbara Silva, coordinadora de Proyectos de la CDT, y coordinadora de la Red ECC, junto con Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, quienes detallaron los avances del proyecto y sus oportunidades de colaboración con los gobiernos locales.

“Presentamos el proyecto de la Red de Economía Circular ante el Comité Técnico de la Asociación de Municipios MSur. Hablamos de la colaboración de esta mesa público-privada, tanto para la formulación del fondo ante el BID como en su operación y modelo de gobernanza territorial”, explicó Bárbara Silva.

Durante su exposición, el equipo técnico presentó el objetivo del proyecto: diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una red circular en la construcción, que promueva el encadenamiento productivo y la simbiosis entre obras y centros de producción, con foco en la valorización de residuos.

Uno de los puntos clave de la jornada fue el llamado desde la Red ECC a los municipios a colaborar en el diseño de un anteproyecto piloto que permita evaluar técnica y económicamente soluciones locales. “Estamos buscando con esta presentación motivarlos, invitarlos a ser parte de los actores para este diseño de proyecto piloto, pensando en que puedan tener programas o iniciativas de recolección de residuos de construcción y demolición, que sirvan de punto de partida para este diseño”, señaló Silva.

Durante la jornada, también se aplicó una encuesta presencial a los municipios, orientada a levantar información sobre programas actuales de gestión de RCD, presupuestos asignados y disposición para participar en el diseño del piloto. Según Silva, “hubo una muy buena recepción. Fuimos con la expectativa de que no hubiese muchos programas enfocados a este tema y, sin embargo, nos sorprendió que habían más de lo esperado”.

La exposición de Alejandra Tapia incluyó referencias a casos internacionales y líneas de acción aplicables a contextos municipales, como permisos de demolición, estrategias de recolección diferenciada y experiencias exitosas en Europa. La profesional también complementó la presentación con ejemplos y metas vinculadas a la Hoja de Ruta RCD Economía Circular 2035 y la Estrategia de Economía Circular para la Construcción 2025.

Para Silva, la participación municipal es clave: “En general, reconocen que es un tema relevante y algo que deberían adoptar. Vimos bastantes respuestas positivas en cuanto a que se puede diseñar en conjunto”.

La instancia finalizó con el respaldo explícito de la Asociación de Municipios MSur. “En esta instancia se mostró el claro interés de los municipios por enfrentar y encaminar el tema de los RCD”, destacó Silva.

El proyecto Red ECC es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por una alianza entre Corfo, Construye2025, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción y la CDT. Su enfoque es implementar soluciones concretas para cerrar brechas en la gestión de residuos en el sector construcción, con un enfoque de economía circular y desarrollo territorial.

“Historias que Construyen”: el nuevo podcast que celebra una década de transformación en la construcción

En el contexto de sus 10 años, Construye2025 impulsó la creación del podcast conducido por Ignacio Peña y patrocinado por la CDT. Se trata de un ciclo de 10 conversaciones, en el que rescatan las trayectorias personales de líderes que están cambiando la industria en Chile. El primer episodio es con Pablo Ivelic, CEO de Echeverría Izquierdo.

Con el impulso de Construye2025 y el patrocinio de la CDT, se lanzó “Historias que Construyen”, un podcast que invita a conocer el lado más humano de la transformación del sector construcción. A través de 10 episodios, el conductor y destacado ingeniero Ignacio Peña conversa con protagonistas clave del cambio cultural, productivo y sostenible que vive la industria en Chile, en el contexto de los 10 años del programa impulsado por Corfo.

Este espacio sonoro busca rescatar historias, aprendizajes y experiencias personales de quienes han liderado el tránsito hacia una construcción más industrializada, sustentable e innovadora, con un fuerte foco en el capital humano y el propósito.

“Con este podcast queremos visibilizar el valor de las personas que han sido clave en la evolución de nuestra industria. En estos 10 años hemos construido una red potente, y estas historias reflejan cómo el compromiso, la innovación y el propósito pueden transformar no solo proyectos, sino también culturas y formas de construir en Chile”, señala Erwin Navarrete, gerente de Construye2025.

“Desde la CDT, nos sentimos muy orgullosos de patrocinar y ser parte de esta gran iniciativa. ‘Historias que Construyen’ nos invita a conocer de cerca a las personas que dan vida a nuestra industria, compartiendo sus experiencias, visiones y aprendizajes. Es un proyecto que, sin dudas, inspira, conecta y aporta al desarrollo del sector construcción”, indica Carlos López, gerente general de la CDT.

“En el marco de los 10 años de Construye2025, queremos escuchar a personas destacadas del sector, conocer su historia y cómo han sido sus éxitos y fracasos para llegar donde están hoy”, comenta Marco Brito, exgerente del programa y director ejecutivo del Instituto de la Construcción.

El primer episodio tiene como invitado a Pablo Ivelic, CEO de Echeverría Izquierdo y Past President del Consejo Directivo de Construye2025. En una conversación íntima, Ivelic comparte sus motivaciones, desafíos y visión sobre el futuro del sector. “Creemos que su testimonio será una fuente de inspiración para más personas comprometidas con una construcción más productiva y humana”, comenta Ignacio Peña.

“Historias que Construyen” está disponible a partir del martes 21 de octubre en YouTube y Spotify:

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p3Rc7-yinvE

Link Spotify: https://open.spotify.com/episode/0kvZloeQiCj42M6xdT

El futuro de la construcción es ahora: Resiliencia y tecnología marcan el camino

El programa Construye2025 convocó a líderes de la industria en un taller participativo para proyectar los pilares de una nueva década, abordando desafíos desde el cambio climático hasta la atracción de talento.

En el taller “CÓMO PROYECTAR EL SECTOR CONSTRUCCIÓN A 10 AÑOS” organizado el 3 de septiembre por Construye2025, se congregaron en Corfo diversos actores del sector de la construcción para reflexionar sobre el futuro de la industria y proyectar una visión compartida hacia el año 2035. El encuentro se centró en la metodología del Backcasting, que, como explicó una de las organizadoras, busca mirar hacia atrás, pensar qué es lo que queremos en el futuro y construir algunos pilares que nos permitan llegar a esa meta.

El evento destacó la importancia de trascender la simple valoración del presente para tener un enfoque más prospectivo. Se enfatizó la necesidad de una industria que no solo reaccione a los problemas, sino que sea proactiva y se anticipe a los desafíos.

María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile GBC, destacó la representación de múltiples sectores: público, privado, academia,” con miras a armar los próximos 10 años, y las metas que esperamos para este programa tan importante para la contingencia de la construcción sostenible y productiva a nivel nacional”.

Diagnóstico y oportunidades clave

Durante la jornada, los participantes identificaron varias tendencias y problemáticas globales que impactan directamente en la industria chilena, tales como el cambio demográfico, la urbanización acelerada, la crisis climática y la necesidad de construcciones más resilientes. Se señaló que la industria de la construcción es responsable de aproximadamente el 40% del impacto en el uso de energía y recursos naturales.

Asimismo, se discutió la urgente necesidad de:

- Atraer y retener talento humano: El sector debe volverse más atractivo para las nuevas generaciones y para la inversión, ya que actualmente existe una fuga de talentos hacia otras áreas como la minería o el sector forestal. Un participante lo describió como un sector que necesita ser más “sexy” para el talento joven.

- Acelerar la transformación digital: La pandemia del COVID-19 aceleró la adopción de tecnologías. Sin embargo, la industria debe seguir avanzando en la digitalización de procesos, la estandarización de datos y el uso de tecnologías como BIM para mejorar la productividad y la calidad.

- Fomentar la colaboración y la integración: Es crucial superar la visión fragmentada de los proyectos. La colaboración debe ir más allá de los contratos y convertirse en una práctica efectiva para alcanzar objetivos comunes.

- Mejorar la productividad: La productividad del sector se ha estancado, y es fundamental implementar modelos de negocio innovadores, como la “productización” que se enfoca en ofrecer servicios y productos de construcción replicables y eficientes, en lugar de tratar cada proyecto como algo único.

La propuesta: una industria resiliente y conectada

En las mesas de trabajo, los participantes discutieron posibles soluciones y se reafirmaron en el valor de un programa como Construye2025 para articular esfuerzos y generar confianza entre los diferentes actores del ecosistema.

Uno de los asistentes reflexionó sobre la necesidad de una revisión profunda del sector, ya que, si bien la tecnología y la innovación “llegaron”, el verdadero desafío radica en cómo se integran y aplican para resolver los problemas existentes, en lugar de simplemente tener “datos por tener datos”.

“Estamos muy contentos con el resultado de esta actividad, salieron temas muy interesantes, algunos que ya se venían trabajando y que es necesario profundizar, pero lo mejor de todo es que salieron temáticas que hasta ahora no han sido abordadas por el programa y que nos evidencian una oportunidad de trabajo en áreas nuevas, que nos permitan transformar este sector en uno más productivo”, precisó Edelmira Dote, coordinadora del Programa Construye2025 en Corfo.

Para Roberto Moris, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, “fue muy interesante ser invitados a esta actividad, sabemos que la construcción lleva 10 años trabajando con el programa y esta instancia es relevante pensando en las transformaciones que se están viniendo y cómo tiene que venir una nueva etapa de aquí al 2035, que requiere procesos mucho más innovadores y acelerados en procesos de participación colaborativa”.

El encuentro concluyó con un llamado a la acción para sentar las bases de un sector “mucho más eficiente, pero de una unidad mucho más territorial” , con un rumbo claro hacia la descarbonización (NetZero) y la sostenibilidad. Las mesas de trabajo permitieron a los participantes desglosar los grandes desafíos en iniciativas y acciones concretas, demostrando que existe el compromiso y la visión para transformar la industria de la construcción chilena de cara al 2035.

La economía lineal está en crisis; la economía circular, ES NUESTRA RESPUESTA

Por Joaquín Cuevas, CEO de Obra Limpia

En diciembre de 2024, fuimos testigos del lanzamiento de la Red de Economía Circular de la Construcción (RED-ECC), una Red que se presenta como un modelo pionero para impulsar la sostenibilidad y el desarrollo económico territorial del sector. Financiada por el BID, esta alianza público-privada busca quebrar el paradigma lineal, fomentando la valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) y habilitando la inversión verde.

Casi 8 meses después, el MMA presenta el proyecto: ‘Transitando hacia una construcción circular y descarbonizada en Chile”, un ambicioso proyecto que tiene una duración de cuatro años y busca acelerar la Estrategia Climática de Largo Plazo del país, promoviendo la economía circular y la baja en carbono en el sector. Financiado por el GEF con casi US $3 millones.

Frente a este escenario yo me pregunto: DÓNDE ESTÁ LA CRISIS.

Si bien la industria se enfrenta a una contracción sostenida impulsada por el alza de costos en materiales de construcción, la persistente inflación y el encarecimiento del financiamiento, lo que ha frenado el desarrollo de nuevos proyectos. Pareciera ser que la economía circular dentro de la construcción, está adquiriendo una particular importancia para posicionarse como un nuevo modelo a desarrollar en respuesta a una incapacidad del rubro, de ser productivo o eficiente en el uso de los recursos que hoy demanda una nueva visión sobre lo que significa el progreso .

Hoy más que nunca, el desarrollo de la economía circular se está viendo en el sector y está generando buenos dividendos para quienes han apostado y son pioneros en esta área que se consolida y que integra diversos aspectos estratégicos de la construcción. Las razones de este auge son diversas y es que en momentos de crisis, es cuando más necesitamos generar cambios radicales y es por esto que debemos prestar especial atención no a esta nueva tendencia, si no que a una nueva forma de trabajar más consciente de nuestras ineficiencias y de los impactos ambientales que genera la actividad.

Por otra parte es importante destacar que la Hoja de Ruta RCD Economía Circular 2035, desarrollada para el sector, ha sido fundamental para sentar las bases y plasmar una visión en común de este nuevo modelo circular, este ha sido un trabajo serio, profundo y con una mirada al largo plazo, que presenta metas y plazos claros para su implementación y que, a mi parecer, es el gran motor de muchas de las iniciativas que hoy vemos desarrollarse.

A continuación, me gustaría destacar algunas ideas relevantes de estos aspectos mencionados para que se pueda palpar de forma concreta la transformación que estamos viviendo.

- Educación: Actualmente, en el mercado existen diversas alternativas de capacitación, talleres, charlas y cursos a los que se pueden acceder, para implementar en obra y estos van desde cursos con 100% código SENCE, talleres, diplomados, hasta obras de teatro. Esto hace que tengamos más y mejores profesionales preparados para los desafíos de la implementación de los planes de gestión de residuos.

- Legislación: Con la entrada en vigencia de la LEY REP muchas constructoras e inmobiliarias se han tenido que ir interiorizando en nuevos conceptos relacionados a residuos, comenzando por responsabilizarse de las declaraciones en ventanilla única, y apoyados por la NCh3562.

- Emprendimientos: Estos últimos años hemos visto un auge de nuevas empresas que con innovación y talento han sabido aprovechar la tierra fértil que dejó la hoja de ruta, para acceder a fuentes de financiamiento, como Corfo o fondos internacionales e implementar y crear empresas. En ese sentido, por ejemplo, ya podemos ver en el país más oferta de maquinaria para el tratamiento de residuos y nuevos subproductos reciclados que son comercializados.