CES Inmobiliario: nueva certificación para un sector inmobiliario más sustentable

En el contexto del cierre de las celebraciones por su primera década, la Certificación Edificio Sustentable presentó “CES Inmobiliario”, una herramienta diseñada para mejorar el confort y la eficiencia energética en hogares y proyectos mixtos bajo estándares nacionales.

En el término de las celebraciones de sus 10 años, la Certificación Edificio Sustentable (CES) anunció oficialmente el lanzamiento de una nueva versión de su sistema de certificación: CES Inmobiliario, una herramienta pensada especialmente para proyectos residenciales y mixtos, que buscan incorporar estándares de sustentabilidad de forma concreta, medible y adaptada a la realidad nacional.

Durante la ceremonia de cierre del año conmemorativo, Ricardo Fernández, presidente del Comité Directivo de CES, presentó esta nueva línea de desarrollo como una evolución natural del trabajo realizado durante la última década: “CES Inmobiliario es una herramienta pensada para proyectos residenciales que buscan incorporar estándares de sustentabilidad medibles, confiables y adaptables a la realidad nacional. Esta nueva versión viene a dar respuesta a un desafío urgente: llevar los edificios de la sustentabilidad, del confort, de la eficiencia energética, al lugar más importante de las personas, sus hogares”.

CES Inmobiliario ha sido diseñado para responder a las características y desafíos del mercado residencial, en proyectos privados. La certificación busca promover desarrollos inmobiliarios más eficientes, accesibles, y con mejor calidad de vida para sus habitantes, manteniendo el respaldo técnico, la trazabilidad y el enfoque local que han caracterizado a CES desde sus inicios.

El futuro del estándar CES

“Esta nueva herramienta refleja nuestro compromiso con ampliar el impacto de la sustentabilidad en el país”, subrayó Fernández, quien agregó que CES está trabajando con la Evaluadora 88 Limitada “en la calibración de esta herramienta, basados en el modelo ya desarrollado para edificios Residenciales y que permitió certificar en 2022 el edificio Punta Llanquihue de Inmobiliaria Ensamble”.

Los proyectos en evaluación corresponden a la colaboración de tres Inmobiliarias con proyectos concretos en Valparaíso, Santiago y Puerto Varas. Según explicó Ricardo Fernández, estos casos prácticos permitirán tener la versión final del servicio en marzo, posicionando a CES como una alternativa robusta frente a certificaciones extranjeras.

En paralelo al trabajo técnico, Hernán Madrid, jefe de CES, comentó que “estamos también trabajando con Banco Estado, de modo que estos proyectos en evaluación sirvan también para calibrar el modelo financiero de los créditos verdes de construcción, orientados a inmobiliarias y constructoras, permitiendo acceder a una mejor tasa de financiamiento para el desarrollo de proyectos sustentables.

“Nuestra responsabilidad es ampliar el paraguas de la certificación y ser líderes en la región”, señaló el presidente de CES, quien, además, reveló el anhelo de convertir este modelo en un producto de exportación. El objetivo es que los profesionales chilenos puedan prestar servicios bajo este sello en países como Perú y Argentina, transformando el mercado habitacional mediante criterios de bienestar y rigor técnico desde la etapa de diseño.

La nueva versión de CES se suma al conjunto de herramientas ya vigentes, como la certificación para edificios de uso público, hospitales, edificios existentes y aeropuertos, consolidando a CES como un sistema integral de certificación nacional.

Con más de 650 proyectos certificados en 10 años y una red técnica activa de evaluadores y asesores, CES inicia así una nueva etapa, ampliando su alcance hacia un sector estratégico para el desarrollo urbano y social del país, impulsados por el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Instituto de la Construcción, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

¿Cómo el Ministerio de Obras Públicas está transformando la infraestructura pública en Chile?

Hoja de Ruta BIM presentó los resultados de su gestión 2025

Con la presencia de diversos actores del sector y participantes del trabajo colaborativo realizado durante el año, la Hoja de Ruta BIM presentó sus principales avances de 2025. En la oportunidad, se mostraron los resultados de la Encuesta Nacional BIM, la misión a Singapur, los avances de grandes mandantes en relación a BIM, casos de éxito, entre otros.

La tarde del pasado miércoles 10 de diciembre, la Hoja de Ruta BIM, iniciativa que convoca a 17 organismos en una alianza público – privada y academia y cuyo objetivo es establecer lineamientos y acciones estratégicas que permitan alcanzar la meta de adopción de BIM de un 70% en Chile al 2028, presentó sus principales avances durante este año, en un evento, denominado: “De la estrategia a la acción: consolidando el primer paso de la Hoja de Ruta BIM”.

Durante la jornada, Rodrigo Sánchez, Líder de la Aceleradora BIM de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), agradeció a las organizaciones que han estado trabajando durante todo el año, coordinadamente y priorizando esfuerzos e iniciativas con un fin común de poder acelerar la adopción de la metodología BIM, para poder así, mejorar la productividad de la industria.

Acciones y actividades: algunos hitos destacados del 2025

Según se detalló, a lo largo de este año, se inició con algún grado de avance el 100% de acciones (14/14), logrando finalizar la mitad de ellas (50%). En el caso de las actividades, un 81% fueron iniciadas (44/54), alcanzando a terminar el 65% de estas (35/54).

En el evento se destacaron algunos ejemplos, como la acción 1 de Proyectos públicos (del grupo Estrategia), donde se han actualizado los requerimientos en licitaciones y niveles de implementación en diferentes organizaciones del sector público y se han generado instancias intersectoriales de trabajo. Dentro de los avances en esta acción, destaca la Mesa Minera AWP-BIM para proyectos mineros de montaje industrial. En la oportunidad, Carla Vivallos, ingeniera de proyectos Gerencia Ingeniería y Construcción, Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, dio detalles de esta Mesa, que busca impulsar la utilización del BIM y AWP como principal gestor de proyectos de la industria minera, potenciando el valor de la gestión de información del modelo, siendo BIM y AWP solicitado en el 100% de sus licitaciones de ingeniería y prefactibilidad.

Otro avance en esta acción, es la implementación estratégica BIM Minvu, la que según contó Yerko Jeria, profesional de la Secretaría de Construcción Sustentable, DITEC, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es una consultoría en desarrollo para elaborar la estrategia para implementar la metodología BIM en las actividades del Minvu relacionadas a planes y programas de vivienda e infraestructura, estableciendo el estado actual, las brechas existentes para dicha implementación y expresado en una planificación inicial para el período 2025-2028.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) también cuenta con un plan de implementación BIM que ha tenido avances este año. Durante la jornada, Evelyn Reid, arquitecta, Secretaria Ejecutiva Comité BIM del MOP, mencionó algunos de los logros obtenidos, tanto internos como externos, entre los que destacaban: creación de la gobernanza de la implementación, lanzamiento del Plan, primer reporte de avance de las actividades transversales del mismo, participación en Congreso Internacional BIM Forum, participación en subcomité Estándar BIM para proyectos públicos de la Hoja de Ruta, entre otros.

Otra iniciativa destacada durante el evento fue la acción 8 de Beneficios del grupo Mensaje, donde se identificaron y documentaron casos de implementación de BIM en empresas chilenas del sector, con el fin de visibilizar los beneficios de esta metodología y fomentar su adopción en la construcción. Según explicó Erwin Navarrete, gerente de Construye2025, para abordar esta acción se realizaron cinco cápsulas que abordaron diferentes aspectos de la metodología y sus ventajas (Introducción, Edificación, Infraestructura, Montaje industrial y casos MOP).

También se habló de las acciones relacionadas a preparar a los actores para la gestión de información a través de la metodlogía BIM, beneficiando diversos frentes, desde niveles directivos hasta los niveles técnicos-operativos de distintos tipos de empresas y proyectos (acción 10, sobre Perfiles BIM Oficios; acción 11, sobre un programa de dirección estratégica BIM y la acción 12, sobre el Reto BIM. Todas pertenecientes al grupo de Capacitación). Respecto a esta última, Manuel Núñez, subgerente de Transformación digital del Centro Tecnológico para la innovación en la Construcción (CTEC), entregó detalles sobre esta iniciativa que buscaba transferir capacidades de adopción de la Metodología BIM a PYMES, para desarrollar un proceso de implementación BIM en sus organizaciones que les permitiera incorporar estándares, procesos y tecnología para aumentar su nivel de madurez BIM.

Un último grupo que se destacó en el evento fue el de Fomento, con detalles de la acción 13 sobre la Misión a Singapur. En la oportunidad, Nicolás Geister, vicepresidente del Comité de Especialidades, BIM MGMT – Coordinador BIM y miembro de la Aceleradora BIM CChC, detalló algunas de las lecciones generales aprendidas sobre productividad, transformación digital e industrialización durante el viaje. Complementando lo anterior, Carolina Briones, directora ejecutiva de CTEC, quien también participó en la misión al país asiático, abordó algunos de los principales hallazgos, relacionados con: transformación digital (Adopción BIM impulsada por el Estado, con requerimientos y estándares alineados a buildingSMART Singapur), políticas gubernamentales (promueven la tecnología y estandarización en los proyectos), innovación, tecnología e IA (universidades impulsan innovación: robótica, automatización y sensores para monitoreo en tiempo real) e industrialización y DFMA.

Presentación Encuesta Nacional BIM 2025: principales resultados

El evento también fue lugar para presentar los resultados de la Encuesta Nacional BIM 2025 (ENB), que entregó interesantes datos, mostrando un aumento en los niveles de adopción en usuarios regulares de un 41% en 2022 a un 46% en esta última medición. Otro dato destacado fue el aumento de la adopción entre los usuarios indirectos (de un 8 a un 11%), mientras que en el caso de los usuarios ocasionales, hubo una baja del 31 al 26% en los niveles de adopción de la metodología. En cuanto a los niveles de adopción por disciplina, Mauricio Loyola, académico de la Universidad de Chile y director de la Encuesta Nacional BIM 2013-2025, señaló que Arquitectura e Ingeniería estructural, lideran con un 54 y 51%, respectivamente. La encuesta también mostró que los principales usos son para: revisión de diseño (49%, un aumento de 12 puntos respecto a 2022), elaboración de documentos y planos (47%) y coordinación 3D (47%).

Dentro de las principales conclusiones de este año, se indicó que: la adopción crece, pero más lento que en años anteriores, los mayores espacios para crecer están en regiones y en constructoras y que el bajo uso de BIM en construcción retrasa, limita y devalúa la adopción. Asimismo, crecen buenas prácticas de colaboración y estandarización, pero con fuertes diferencias entre usuarios ocasionales y regulares, los beneficios aumentan directamente según nivel y madurez: usuarios ocasionales no hacen una buena evaluación del beneficio y la satisfacción de usuarios ocasionales disminuye.

La encuesta completa estará disponible para consulta próximamente.

Las sesiones de trabajo de la Mesa HdRBIM, se realizaron de forma bimensual durante 2025. Si quieres conocer más detalles sobre esta iniciativa, puedes descargar el documento completo de la Hoja de Ruta en www.rutabim.cl

La franquicia tributaria y el desafío de profesionalizar el sector Construcción

Por Ximena Rivillo Oróstica, Directora Ejecutiva de ChileValora

El sector Construcción es uno de los que más puestos de trabajo genera en Chile, pero también uno en los que persisten brechas significativas de formación, recambio generacional y estándares de desempeño. En ese contexto, la franquicia tributaria para certificación de competencias laborales no solo es una herramienta disponible, sino una de las más potentes para avanzar hacia un sector más preparado, más seguro y mejor remunerado.

Desde ChileValora creemos que la franquicia tributaria puede —y debe— ser un motor de transformación para la construcción. Contamos hoy con perfiles ocupacionales actualizados, elaborados con participación del propio sector y alineados con los estándares que exige la industria moderna: eficiencia energética, sostenibilidad, nuevas tecnologías constructivas y mejores prácticas en seguridad. Disponemos también de rutas formativas que permiten a las empresas planificar el desarrollo de sus equipos de manera estratégica, articulando capacitación con certificación de competencias laborales y la oportunidad de que sus trabajadores estudien —con reconocimiento de sus aprendizajes previos ChileValora— en la educación técnico profesional.

Lo anterior es el resultado del trabajo del Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) del sector Construcción y Vivienda, que ha consolidado un rol clave como articulador técnico y espacio tripartito para la actualización de los estándares laborales del rubro. Su labor se centra en identificar brechas de capital humano, levantar evidencia y mantener actualizados los perfiles ocupacionales que permiten responder a los desafíos de productividad, seguridad y transformación digital del sector, lo que se articula con los OSCLs de Energía, Climatización y Transporte Vertical, entre otros.

Desde el sector Construcción participan en el OSCL representantes de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, por parte del Estado; mientras que de los empleadores participa la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); y de los trabajadores/as está presente la Confederación de Trabajadores de la Construcción (CTC).

En los últimos tres años, el OSCL ha impulsado un proceso sostenido de modernización del Catálogo Nacional de Perfiles Laborales administrado por ChileValora, alcanzando más de 120 perfiles ocupacionales vigentes y validados con participación de empresas, trabajadores y entidades formadoras; entre 2023 y 2025 se revisaron 35 perfiles estratégicos vinculados a oficios críticos de la construcción —como carpintería, enfierradura, instalación eléctrica, instalación de gas, montaje de andamios y operación de maquinaria pesada— y se elaboraron nueve perfiles asociados a economía circular, eficiencia energética y gestión de residuos de construcción y demolición, junto con más de 40 planes formativos hoy utilizados por OTECs, CFTs y liceos técnico-profesionales. Gracias a estos estándares actualizados, el sector registra más de 50 mil certificaciones en 61 mil procesos de evaluación, incluidos más de 4 mil realizados por mujeres, consolidándose como uno de los rubros de mayor demanda del Sistema Nacional de Certificación.

Por eso, resulta clave promover un uso más inteligente y coherente de la franquicia tributaria, que incentive a las empresas a invertir en capacitación pertinente, vinculada directamente con los perfiles y certificaciones reconocidos por ChileValora. Cada peso invertido bajo este marco no solo contribuye a mejorar los resultados de un proyecto específico, sino a generar capital humano más calificado, más productivo y más seguro.

Desde ChileValora reafirmamos nuestra disposición a trabajar junto a empresas, cámaras gremiales, organismos técnicos de capacitación y trabajadores para que el uso de la franquicia tributaria esté alineado con el desarrollo de competencias laborales reales, verificables y pertinentes. La construcción del Chile que viene requiere profesionales altamente capacitados y reconocidos; y tenemos las herramientas para lograrlo.

Comité de Capital Humano impulsa integración laboral femenina en la construcción

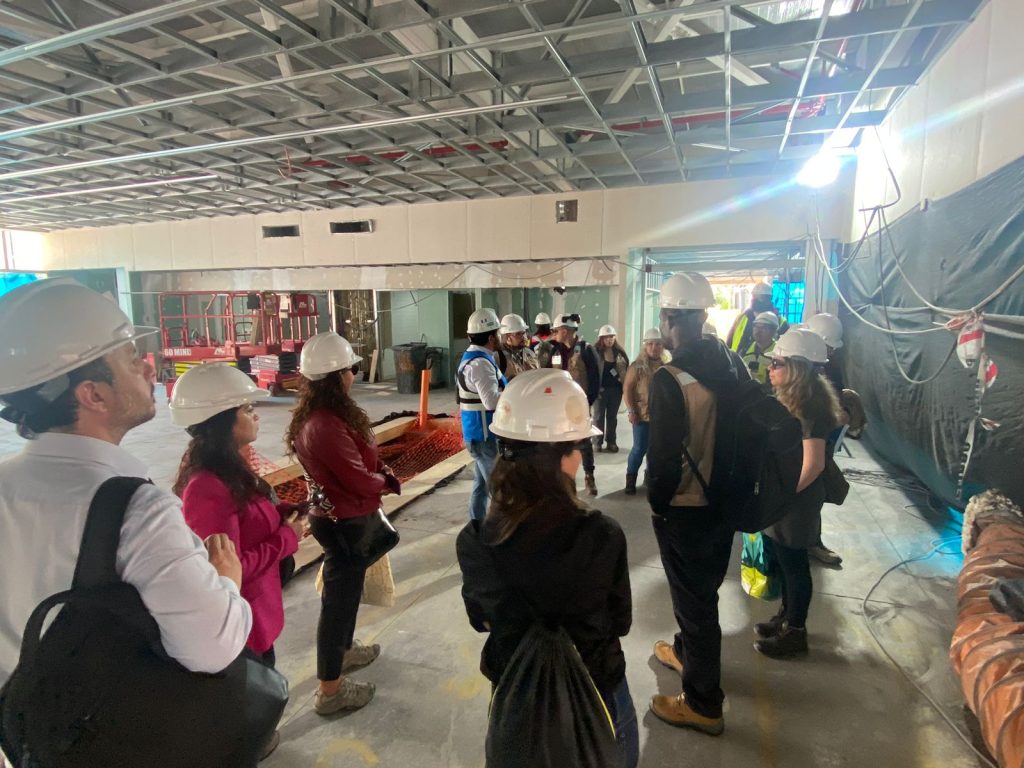

Con la participación de organizaciones clave, empresas y mujeres líderes del sector, Construye2025 dio inicio al primer taller colaborativo para visibilizar, mapear y articular iniciativas que promuevan la participación femenina en el rubro.

El viernes 26 de septiembre se desarrolló el Taller 1 del Comité Gestor Capital Humano – Integración Laboral de la Mujer, instancia organizada por Construye2025 con el objetivo de avanzar en la incorporación efectiva de mujeres en el sector de la construcción, en línea con los desafíos de productividad, sostenibilidad y equidad de género.

Alejandra Lutfy, presidenta de la Corporación Mujeres en Construcción (MUCC), fue la encargada de presentar las principales conclusiones del Primer Estudio Nacional sobre Mujeres en la Construcción en Chile, liderado por Carla Rojas Neculhual, coordinadora de Inclusión y Género del Observatorio de Gestión de Personas del Departamento de Administración FEN UChile, desarrollado en colaboración con MUCC, el que revela una preocupante realidad: la construcción continúa siendo una de las industrias más excluyentes para las mujeres en el país.

“Estamos realizando acciones en conjunto con más organizaciones del sector construcción, específicamente de mujeres del sector construcción, con empresas privadas también para planificar acciones en conjunto, a raíz de este estudio. Por ello, están todas invitadas a participar y a unirse a estas instancias que son muy enriquecedoras”, precisó la presidenta de MUCC.

Para Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, existen grandes desafíos: “somos un sector que tiene baja productividad, estamos necesitando muchos talentos, ¿no es cierto? Para poder lograr crear una alta productividad y una sostenibilidad del sector, hay muchos desafíos y hoy se dio un ambiente colaborativo donde estamos convencidas de avanzar a contribuir a un sector más productivo y sustentable”.

“En esta primera sesión, gracias al estudio Mujeres en la Construcción junto a la Universidad de Chile, hemos conocido cifras realmente duras que nos interpelan directamente y nos impulsan a ser parte activa en la articulación de entidades que promuevan la integración de la mujer en la construcción”, afirmó Manuel Álvarez, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025.

De esta manera, con este taller se busca comprender por qué la industria no resulta atractiva para las y los futuros profesionales, y, al mismo tiempo, identificar iniciativas que, aunque avanzaban en la misma dirección, no interactuaban entre sí. “En nuestro rol articulador desde Construye2025, hemos logrado reunir a más de 12 instituciones para generar un espacio de diálogo, compartir experiencias y abrir la posibilidad de trabajar de manera conjunta, convirtiendo esfuerzos individuales en un trabajo colectivo. Por esta razón, ya hemos definido la continuidad de este comité a través de futuras sesiones, en las que poco a poco avanzaremos hacia el cambio profundo que tanto anhelamos para el sector”, precisó el profesional.

Temas clave

La jornada tuvo como foco el mapeo de iniciativas, logros y barreras existentes, así como la identificación de acciones que ya están en marcha y que requieren articulación, fortalecimiento y visibilización.

Entre los principales temas abordados destacaron:

- La necesidad de formación técnica con enfoque de género y uso de franquicias tributarias y la urgencia de un cambio cultural profundo que incluya a toda la cadena de valor: desde mandos medios hasta directorios.

- Programa Maestras en Obra:Iniciativa que busca aumentar la participación de mujeres en obras de construcción, con formación técnica y acompañamiento. Celebrada por su impacto directo en terreno.

- Ruta de Género – SENCE / Mujeres en Construcción: Herramienta formativa orientada a generar condiciones más equitativas en los entornos laborales del rubro.

- Diplomado de género (SENCE): Formación gratuita para formadoras, orientada a transversalizar el enfoque de género en la industria.

- Modificación al Decreto Supremo N°75 del MOP: Incorpora la exigencia de una declaración de intención de contratación de al menos un 10% de mujeres en contratos de obra pública. Comenzará a implementarse en 2026.

- Sello Mujer: Distinción del Minvu para empresas que promueven condiciones laborales más inclusivas para mujeres.

- Programa Promociona: Formación para mujeres en cargos de alta dirección, con foco en liderazgo estratégico.

- Norma Chilena 3262 de Igualdad de Género y Conciliación: Norma voluntaria que permite a las empresas diagnosticar brechas y avanzar hacia una cultura organizacional más equitativa.

- Mentorías, embajadoras y liderazgo en LinkedIn: Programas internos de empresas para fortalecer la visibilidad y empoderamiento de mujeres.

- Impulsa Mujer Construcción – Infocap + CChC: Programa formativo focalizado en mujeres de la zona sur de Santiago, impulsado por Infocap y la Cámara Chilena de la Construcción, con apoyo de OTIC CChC. Destacado como actor estratégico por su experiencia en formación práctica de oficios vinculados a la construcción.

- Fondo de innovación para el desarrollo del talento en construcción: Iniciativa enfocada en atraer y formar mujeres en el sector, actualmente en ejecución con foco 100% femenino.

- Más Mujeres en Directorios (ley recién promulgada): Promueve la incorporación obligatoria de mujeres en espacios de alta dirección.

- Trabajo conjunto con Sernameg y oficinas de la mujer comunales: Enlace entre empresas constructoras y servicios públicos para facilitar el acceso local a oportunidades laborales.

- Comunicación con enfoque de género e inclusividad: Iniciativas que promueven el uso de lenguaje no sexista y canales más accesibles para mujeres.

Además, se relevó el impacto positivo de organizaciones que ya cuentan con mujeres en cargos de alta dirección, la importancia del trabajo colaborativo público-privado, y el desafío de mejorar la comunicación para que las oportunidades efectivamente lleguen a quienes las necesitan.

Marcia Salas, subgerente de vinculación gremial de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, participa del comité gestor de Capital Humano de Construye2025 desde el año pasado. En esta ocasión, comentó que “estoy encantada de que ahora hayamos podido desarrollar estos talleres que van en línea con la incorporación de más mujeres al sector. ¿Cómo logramos subsanar las barreras que hoy día tenemos? ¿Cómo logramos visibilizar las buenas prácticas que ya existen y cómo logramos desarrollar un concepto que a mí me encanta, que se llama capital social, que está basado en la colaboración de múltiples actores. Así es que felices aquí en Construye2025 de Corfo y por el gremio de la construcción”.

También participó María Carolina García, del programa Maestras en Obra. A su juicio, “es súper importante conversar estos temas y sobre todo conocernos las distintas iniciativas que existen, porque claramente para la incorporación de la mujer al mundo de la construcción, se avanza en bloque, no se avanza de a uno”.

Andrea Vargas, fundadora de Ella en Obra, consideró que esta instancia fue “bastante interesante ver que hay una una estrategia real y una actividad que no la vemos mucho, llevamos varios años con harta conversación, harto café, pero no es muy común que se visibilice este mapa de incorporación de mujeres en la construcción”.

Precisamente, la jornada concluyó con el compromiso de continuar con una segunda sesión que permitirá priorizar metas y delinear hitos que guíen la acción conjunta. La creación de un mapa colaborativo de iniciativas será uno de los productos finales de este trabajo. “La construcción necesita más mujeres, no solo por justicia social, sino porque es clave para su transformación”, fue una de las frases que marcó el encuentro.

Andrea Sabaleta, subgerente de gestión de talento de Echeverría Izquierdo, se manifestó agradecida por la invitación, porque “creo que estos espacios en que nos convocan primero a levantar cuáles son las iniciativas que se están haciendo, los diferentes actores, tanto las empresas privadas como el sector más gremial, permiten visibilizar y poder sacar buenas prácticas, seguir creciendo en este impulso que todos tenemos de aumentar la cantidad de mujeres en el mundo de la construcción”.

Es necesario “darle mucho más espacio para que efectivamente su voz sea escuchada y sean un aporte, tanto en generar una mayor diversidad, mayores procesos de innovación y sostenibilidad en la empresa”, concluyó.

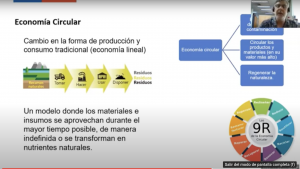

CicloData: La base de datos que revoluciona la construcción sustentable en Chile

Con el lanzamiento programado para noviembre, CicloData se perfila como un bien público esencial para la industria. Conoce cómo esta herramienta, creada para suplir la falta de datos de ciclo de vida en el país, permitirá a las empresas constructoras tomar decisiones más precisas, optimizar costos y avanzar en la economía circular.

¡La construcción sustentable tiene un nuevo aliado! Con la entrada en operación de CicloData, la industria obtendrá una base de datos clave para tomar decisiones, innovar y cumplir con nuevas exigencias, en un mercado cada vez más consciente del impacto ambiental. Esta herramienta aparece como un pilar en la transición hacia una economía circular, especialmente en un sector tan relevante como la construcción.

¿Qué es CicloData y por qué es importante?

La experta en sustentabilidad, Pía Wiche, fundadora y CEO de EcoEd, explica que CicloData es una base de datos con información de ciclo de vida (ICV) de productos y procesos locales, creada para abordar un desafío histórico en Chile: la escasez de datos confiables, accesibles y representativos del país. Hasta ahora, la industria se veía obligada a usar datos extranjeros, lo que dificulta la comprensión precisa de los impactos ambientales de sus productos y procesos.

La experta en sustentabilidad, Pía Wiche, fundadora y CEO de EcoEd, explica que CicloData es una base de datos con información de ciclo de vida (ICV) de productos y procesos locales, creada para abordar un desafío histórico en Chile: la escasez de datos confiables, accesibles y representativos del país. Hasta ahora, la industria se veía obligada a usar datos extranjeros, lo que dificulta la comprensión precisa de los impactos ambientales de sus productos y procesos.

Esta situación creaba tres grandes problemas:

- Altos costos: La falta de datos locales encarecía los estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV).

- Falta de competitividad: Se limitaba la capacidad de empresas chilenas para competir en mercados internacionales que exigen transparencia ambiental.

- Obstáculos para la innovación: La ausencia de información precisa frenaba el avance de la economía circular.

Así, la creación de CicloData responde a un mandato explícito de la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, que estableció como meta la creación de una base de datos de ciclo de vida. Según Pía Wiche, este mandato refleja “una señal muy clara de la necesidad del país”.

El lanzamiento, programado para noviembre, ha generado gran expectación, con consultas periódicas sobre su disponibilidad por parte de sectores público y privado. La academia y los consultores ya ven en CicloData una herramienta estratégica, lo que demuestra la necesidad que existía en el mercado.

¿Qué datos ofrece y cómo se usa?

Es crucial entender que CicloData no es una calculadora, sino una fuente de datos que permite alimentar distintos softwares y herramientas. La plataforma ofrece dos tipos de información clave:

- Inventarios de ciclo de vida (LCI): Detallan información sobre el consumo de materiales, energía y agua, así como las emisiones y residuos asociados a cada material. También permiten realizar cálculos completos como la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ambiental de producto, entre otras mediciones.

- Ecoindicadores o “milipuntos”: Son métricas simplificadas que apoyan los procesos de ecodiseño sin necesidad de realizar un ACV completo.

Al proporcionar datos regionales específicos para la Región Metropolitana, incluyendo materiales de construcción, combustibles, transporte y energía, CicloData permite que las decisiones sobre el diseño y medición del impacto ambiental de una obra se tomen con mayor precisión y representatividad local. El objetivo es “entregar herramientas para competir en los mercados internacionales y cumplir con nuevas regulaciones nacionales como la Ley REP, HuellaChile y licitaciones del MOP, entre muchas otras”, indica Wiche.

El rol estratégico en la construcción sostenible

Para el sector de la construcción, CicloData representa un cambio de reglas. Los principales usuarios, que van desde constructoras y contratistas hasta proveedores de materiales y diseñadores, podrán:

- Calcular huellas ambientales: Las constructoras y contratistas que participen en licitaciones podrán calcular con mayor precisión la huella de carbono de sus proyectos.

- Optimizar la toma de decisiones: La plataforma permite visualizar qué materiales o procesos tienen mayor impacto ambiental, orientando las inversiones en sostenibilidad hacia las áreas más efectivas.

- Evaluar alternativas: Permite comparar materiales y soluciones constructivas, incluidas las circulares.

- Estandarizar cálculos: Facilita la estandarización del cálculo de huellas para certificaciones como LEED y licitaciones del MOP.

- Demostrar desempeño ambiental: Los proveedores de materiales pueden usar los datos para demostrar el desempeño ambiental de sus productos.

Pía Wiche destaca que este beneficio se traduce en “resultados más precisos, decisiones más costo-efectivas, mejor posicionamiento en licitaciones del MOP y avances concretos hacia la construcción circular”.

La visión de largo plazo y su gobernanza

La visión a largo plazo es que CicloData se convierta en la “fuente más segura y confiable de información de ciclo de vida en la Región Metropolitana”. Para lograrlo, se estableció un modelo de gobernanza multi actor que asegura su vigencia en el tiempo.

La Fundación InnovaCiclos será la encargada de operar y actualizar la base de datos anualmente. No obstante, la clave del éxito radica en la colaboración: la plataforma busca ser una iniciativa compartida por todo el ecosistema de la sustentabilidad, donde académicos, empresas y consultores no solo usen sus datos, sino que también contribuyan a alimentarla.

El proyecto es un ejemplo de colaboración público-privada, con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) como mandante y propietario del bien público, y el apoyo de Corfo RM y el cofinanciamiento de EcoEd. A nivel internacional, Ecoinvent (la base de datos más reconocida del mundo) e IBICT de Brasil han aportado su experiencia y datos de fondo.

Además del sector público, aliados estratégicos como Territorio Circular, la Red Chilena de ACV, universidades y empresas pioneras con Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) ya forman parte del proyecto. Sin embargo, Wiche enfatiza la necesidad de integrar actores: “Faltan por sumarse más empresas constructoras y proveedoras de materiales que puedan aportar datos reales, más ministerios y agencias públicas como el MOP y ProChile, así como actores privados que innovan en soluciones circulares”.

Reconocimiento internacional

La Iniciativa de Ciclo de Vida del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destacó a CicloData e invitó al equipo a foros globales, reconociendo su rol en la masificación del Análisis de Ciclo de Vida.

Uno de los principales aprendizajes del proyecto ha sido que “los grandes proyectos de bases de datos solo son posibles con colaboración”. CicloData es un reflejo de este principio: una herramienta “construida entre todos”. La sostenibilidad financiera y la vigencia de la plataforma dependerán del compromiso y la generosidad de la comunidad.

En definitiva, CicloData es un proyecto estratégico que responde a una necesidad crítica del país y se alinea con las metas de la economía circular. Su éxito radicará en la capacidad de la industria para utilizar estos datos como una palanca para la innovación, la competitividad y la transición hacia una construcción más sostenible y resiliente. Como señala Wiche, “tener datos confiables de ciclo de vida es vital para políticas públicas y estrategias privadas; mejores datos conducen a mejores decisiones”.

Taller conjunto de la acción 7 y 8 revisaron criterios de caracterización para proyectos BIM

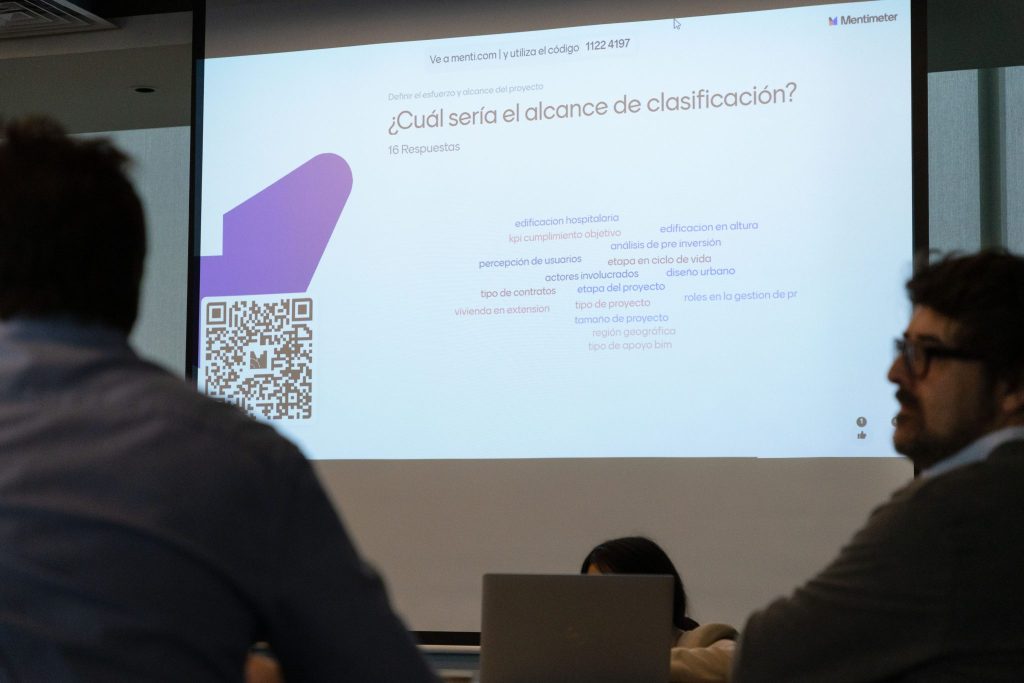

El martes 19 de agosto se desarrolló el Taller conjunto entre la acción 07 y 08 de la Hoja de Ruta para la Adopción de BIM en Chile, siendo una instancia clave donde se trabajó en validar fichas de caracterización y proponer cómo levantar indicadores y casos reales de implementación BIM a lo largo del país.

Una actividad conjunta entre la acción 07 y 08 de la Hoja de Ruta para la Adopción de BIM en Chile (HdRBIM) fue realizada el martes 19 de agosto, a través de un taller colaborativo mesas de trabajo, que reunió a instituciones clave de la Mesa HdRBIM como BIM FORUM Chile, CTEC, CDT, Construye2025, CChC, MOP, GTBIM CChC, y actores clave de empresas que trabajan proyectos de edificación, infraestructura y montaje de proyectos industriales para responder juntos la pregunta: “¿Cómo caracterizamos los proyectos BIM de Edificación, infraestructura y montaje industrial de Chile?”

Para ello, los participantes se organizaron en mesas de trabajo según tipología de proyecto: Edificación, Montaje Industrial e Infraestructura. Cada grupo abordó tres tareas principales:

- Revisar dimensiones para la caracterización de casos.

- Levantar sugerencias para modificar dichas dimensiones.

- Priorizar qué criterios son los más importantes para identificar cada tipología de proyecto.

Un elemento clave del taller fue la diversidad sectorial representada en las mesas, que permitió recoger múltiples miradas y enriquecer la discusión, destacando los puntos de más prioridad al momento de describir cada tipología de proyecto.

Dentro de las principales reflexiones, de cada mesa fueron:

Mesa Montaje Industrial: La mesa de proyectos de montajes industriales concluyó rescatando los puntos más relevantes para caracterizar un proyecto de esta categoría, donde debe definirse en primer lugar el área productiva del proyecto, qué tipo de contrato fue desarrollado, cual fue su monto total, las jornadas de trabajo estimadas/ejecutadas, los subgrupos de especialización relacionados, las etapas involucradas dentro del contrato, la capacidad del proyecto y sus resoluciones de clasificación ambiental.

Mesa Edificación: Parte de la conversación fue priorizar en términos contractuales indicando el tipo de contrato, precio contrato (UF), cuál fue el mandantes y el modelo de financiamiento. Para caracterizar la magnitud del proyecto, se buscará indicar el tipo de uso, cantidad de pisos, torres/edificios y los mts2 construidos, si es extensión o altura (o mixto) y de forma adicional levantar temas de dimensiones relacionadas a la sostenibilidad (certificaciones ambientales y calificación energética). Para todas estas dimensiones se verificaron las unidades y variables de caracterización y su pertinencia en el levantamiento.

Trabajo previo

La primera jornada de la Acción 08 se desarrolló el 30 abril, cuando el Comité revisó la Propuesta Metodología, definió aquellos aspectos que determinarían un caso éxito y propuso categorías del alcance de clasificación del instrumento para levantar casos.

Durante la segunda sesión llevada a cabo el 11 de junio, se validó la propuesta de Criterios de selección de casos y se realizaron ajustes al instrumento y formatos de recolección de información, clasificada en Caracterización de la empresa y el proyecto, ii) Implementación BIM y iii) Beneficios, desafíos e impactos en la empresa.

En tanto, la tercera jornada se llevó a cabo el 15 de julio, a través de un taller colaborativo en formato mind map, que reunió a representantes de instituciones de la Mesa HdRBIM y empresas clave para definir canales de fusión como estrategia para levantar casos y así la recopilación de data de proyectos con BIM. Se trabajó además, en levantar listado de promotores por organización, para gestionar respuestas para identificar los formatos de difusión de casos BIM más representativos.

Durante septiembre se espera realizar el lanzamiento oficial del levantamiento de casos BIM, abierto a toda la industria de la construcción, con el objetivo de visibilizar experiencias que inspiren y enseñen sobre la implementación de la metodología BIM en Chile.

Este proceso reafirma que la transformación digital en la construcción la construimos entre todos, con colaboración, visión territorial y compromiso sectorial.

¿Conoces un caso BIM que debería ser visibilizado? ¡Muy pronto podrás postularlo!

Para mas información visitar www.rutabim.cl o escríbenos a rutabim@cdt.cl

Seguimos avanzamos con el instrumento para levantar casos BIM en Chile y su estrategia de difusión de la acción 8

El martes 15 de julio se desarrolló la tercera sesión del Comité Táctico de la Acción 8 de la Hoja de Ruta para la Adopción de BIM en Chile, instancia clave donde se trabajó en la validación de la estrategia de difusión y en la construcción de una metodología para levantar casos reales de implementación BIM a lo largo del país.

La primera jornada se desarrolló el 30 abril el Comité revisó la Propuesta Metodología, definió aquellos aspectos que determinarían un caso éxito y propuso categorías del alcance de clasificación del instrumento para levantar casos.

Durante la segunda sesión fue el 11 de junio fue validar la propuesta de Criterios de selección de casos y ajustar el instrumentos y formatos de recolección de información, clasificada en Caracterización de la empresa y el proyecto, ii) Implementación BIM y iii) Beneficios, desafíos e impactos en la empresa.

Esta tercera jornada se llevó a cabo a través de un taller colaborativo en formato mind map, que reunió a representantes de instituciones de la Mesa HdRBIM como CIPYCS, CTEC, CDT, Construye2025, CChC, MOP, MINVU, GTBIM CChC, además de empresas y actores relevantes del ecosistema.

El foco del encuentro fue responder colectivamente a una pregunta central: ¿Cómo identificamos y difundimos los casos BIM más representativos de Chile?

Para ello, los participantes se organizaron en mesas de trabajo según tipología de proyecto: Edificación, Montaje Industrial e Infraestructura.

Cada grupo abordó tres tareas principales:

1. Proponer canales y medios para difundir el instrumento de levantamiento.

2. Identificar empresas referentes en cada tipología.

3. Señalar casos destacados, junto a los actores clave involucrados en su implementación.

Un elemento clave del taller fue la diversidad territorial y sectorial representada en las mesas, que permitió recoger múltiples miradas y enriquecer la propuesta. Además, se acordó que los casos a levantar no serán únicamente “de éxito”, sino que también incluirán buenas prácticas y lecciones aprendidas, aportando una visión más real y útil para toda la industria.

Dentro de las principales reflexiones, de cada mesa fueron:

Mesa Montaje Industrial: se habló que las grandes empresas suelen subcontratar la gestión de BIM, lo que dificulta identificar a quienes realmente participaron en su implementación dentro del proyecto. En esta mesa se discutió que los mandantes no siempre aplican BIM de forma transversal, y que quienes ejecutan el montaje no necesariamente acceden a esta información. Se destacó que el enfoque debe centrarse en las empresas de ingeniería, ya que son ellas quienes mayormente trabajan con herramientas BIM.

Mesa Edificación, se conversó sobre la importancia de los encuentros gremiales intersectoriales como medio de alcance para la llegada de la encuesta, donde si bien tanto la visión de la alta dirección como la del coordinador de BIM son validadas, quién más información de utilidad puede entregar fue el encargado de la implementación de BIM en el caso y es a quien se debería llegar a preguntar en primera instancia.

Mesa de Regiones, se conversó sobre el alcance de este trabajo, se sugiere que más que casos éxito sean casos de valor o casos relevantes, ya que el proceso de transformación digital es un cambio cultural que considera ensayo y aprendizajes constantes, para así, concientizar el valor BIM del proceso. Por lo mismo, los casos deben aportar con datos para la decisión estratégica en torno a la información. Sobre casos, se releva la importancia de levantar casos vinculados a industrialización y en el caso de infraestructura se menciona la interoperabilidad como un aspecto clave ya que no hay software únicos para todos los procesos.

Durante agosto se espera realizar el lanzamiento oficial del levantamiento de casos BIM, abierto a toda la industria de la construcción, con el objetivo de visibilizar experiencias que inspiren y enseñen.

Este proceso reafirma que la transformación digital en la construcción la construimos entre todos, con colaboración, visión territorial y compromiso sectorial.

¿Conoces un caso BIM que debería ser visibilizado? ¡Muy pronto podrás postularlo!

Para mas información visitar www.rutabim.cl o escríbenos a rutabim@cdt.cl

HuellaChile: impulsando la carbono neutralidad desde las organizaciones

Desde 2013, el Ministerio del Medio Ambiente lidera este programa que ayuda a empresas y entidades públicas a medir, reportar y gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando una cultura de sostenibilidad y eficiencia en Chile.

El Programa HuellaChile nació en 2013, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, con el propósito de “apoyar la mitigación del cambio climático y avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050, en concordancia con la Ley Marco de Cambio Climático y los compromisos internacionales asumidos por el país”, explica Arturo Espinosa Cáceres, coordinador del programa.

Su objetivo central es claro: impulsar, especialmente al sector privado junto con organizaciones públicas, a calcular, reportar y gestionar voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de una plataforma nacional gratuita, digital y alineada con estándares internacionales. De esa manera, esta herramienta facilita la medición de huellas de carbono a nivel organizacional, de eventos y comunas, promoviendo transparencia y mejora continua.

HuellaChile no solo entrega una certificación reconocida, sino que también “brinda apoyo técnico y fomenta la comunicación clara de los resultados hacia las partes interesadas”, contribuyendo, además, a otras políticas climáticas como los incentivos a energías renovables y la economía circular, como relata Espinosa.

Por qué medir

Respecto a la principal motivación de las empresas, Espinosa señala que “miden su huella de carbono para reducir su impacto ambiental y responder a la creciente demanda de mercados y consumidores que valoran la sostenibilidad”. Contar con la certificación HuellaChile “les permite comunicar sus avances de manera transparente y confiable, fortaleciendo su imagen y diferenciación en el mercado”, explica el profesional, además de abrirles oportunidades en licitaciones y contratos.

Por otra parte, la acción climática está cobrando cada vez más relevancia en procesos licitatorios y contratos, por lo que medir y gestionar las emisiones es clave para acceder a nuevas oportunidades de negocio. En este proceso, el Programa HuellaChile brinda apoyo técnico, capacitación y asesoría personalizada, especialmente para pequeñas y medianas empresas que desean sumarse a esta iniciativa.

En definitiva, “medir la huella de carbono es una estrategia fundamental para que las organizaciones innoven, mejoren su eficiencia y se posicionen favorablemente ante clientes y socios comprometidos con el cuidado ambiental”, ratifica Espinosa.

Diferencias en sectores productivos

Entre 2022 y 2024, los sectores más avanzados en la medición han sido la industria manufacturera (23,37% de los reconocimientos) y transporte y almacenamiento (13,26%). En el caso de la manufactura, “su avance responde a presiones regulatorias y de mercado, además de su integración en cadenas globales que exigen estándares de sostenibilidad”, comenta el coordinador. En tanto, para el transporte, la medición ha sido clave para optimizar operaciones y reducir costos ligados al uso de combustibles fósiles.

De acuerdo con Arturo Espinosa, si bien estos avances son relevantes, es clave que otros sectores con alta intensidad de emisiones, como la construcción, la minería o la agroindustria, se sumen a esta iniciativa. “Ampliar la participación permitirá una gestión más integral de las emisiones a nivel nacional”, cree.

Desafíos de la construcción

Actualmente, el sector construcción muestra un avance incipiente. “Entre 2022 y 2024, ha representado solo el 3,15% del total de las empresas que reportan su huella de carbono”, comenta Espinosa. Dada la alta intensidad de emisiones del rubro, fortalecer su participación es fundamental. Para ello, el trabajo colaborativo entre instituciones públicas y privadas es clave, así como iniciativas recientes como la guía del Ministerio de Obras Públicas para medir huella de carbono en infraestructura y edificación pública, y herramientas desarrolladas por HuellaChile para productos de construcción.

Las barreras principales radican en “la limitada capacidad técnica de muchas organizaciones”, según explica el profesional, pero se vislumbran oportunidades importantes. Mecanismos como la Certificación de Edificio Sustentable (CES) y las herramientas técnicas en desarrollo están “creando condiciones favorables para avanzar en la materia, pese a los desafíos técnicos aún presentes”, a su juicio.

Con estos esfuerzos, HuellaChile se consolida como un caso de éxito en la gestión climática del país, facilitando la transición hacia una economía baja en carbono y promoviendo una cultura empresarial más sustentable y competitiva.

La Red de Economía Circular de la Construcción da un paso clave: Gobernanza inicia su trabajo con primer taller en Corfo

Con el objetivo de activar las comisiones estratégicas y articular un modelo de gobernanza colaborativo, se realizó el primer taller de la Red ECC con su gobernanza ya conformada. El encuentro se llevó a cabo en Corfo y contó con la participación de representantes públicos, privados y técnicos del ecosistema de la construcción circular.

El jueves 19 de junio, en las dependencias de Corfo, se desarrolló el primer Taller de Vinculación y Comunicación con la Gobernanza ya constituida de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC). Este hito marca el inicio operativo de las comisiones que integran la gobernanza, articulando esfuerzos públicos y privados para la implementación de un modelo territorial circular en el sector construcción.

Durante la jornada se revisaron los avances del proyecto, entre ellos la reciente gira de prospección tecnológica al Reino Unido, que permitió conocer en terreno plantas de gestión y valorización de residuos en operación y maquinarias modulares aplicables al contexto chileno. También se presentó el modelo de gobernanza y se oficializaron los grupos de trabajo que abordarán brechas clave identificadas en etapas anteriores: inversión, habilitación normativa, articulación territorial e innovación circular.

De esta manera, la Gobernanza quedó conformada con un Comité Técnico, integrado por Corfo, Construye2025, el Gobierno de Santiago, la CDT y la Cámara Chilena de la Construcción (CCCh); y un Comité Consultivo, compuesto por representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Hacienda, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Territorio Circular, Chile GBC, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Seremi Medio Ambiente de la RM, el Gobierno de Santiago, y Plataforma Industria Circular.

En tanto, se establecieron entidades clave dentro del grupo Actor Estratégico: ministerios de Obras Públicas y Vivienda, Salud, Colegio de Arquitectos, CTEC, Instituto de la Construcción, AZA, SKC y Greenrec Lepanto.

“Estamos muy felices de haber recibido esta sesión de gobernanza de la Red ECC, que nos demuestra cómo ha ido avanzando esta iniciativa tan importante para nosotros, porque nos permite contar con proyectos piloto, con experiencias que demuestren que se puede hacer circular la construcción”, destacó Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad de Articulación Sectorial de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo.

La actividad destacó por el consenso en torno a simplificar las estructuras: las cuatro comisiones se reorganizarán en tres: 1.Inversión y Financiamiento Circular, liderada por María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile GBC, 2.Habilitación Territorial y Normativa, liderada por Manuel Gómez, representante de la Seremi de MedioAmbiente RM, y 3.Gobernanza y Cultura Colaborativa, liderada por Rodolfo Tagle, consultor de Plataforma Industria Circular, con dos ejes transversales —información y articulación— que atraviesan todo el trabajo de la Red.

En estas comisiones, se incluirá la colaboración de los aliados estratégicos, que aportarán su expertise técnica. “La interacción e intervención multisectorial permite enriquecer las oportunidades para superar los desafíos, acelerar las acciones y aumentar las probabilidades de éxito”, puntualiza Bárbara Silva, coordinadora del proyecto.

Asimismo, fueron elegidas como presidentas del Comité Consultivo, Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC, y Patricia Pastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago.

“Es importante seguir fortaleciendo nuestra Red de Economía Circular, hoy ya formamos las comisiones, con un trabajo profundo, ya están las metas y los objetivos claros, por lo que queremos seguir avanzando en esta transversalidad de poder trabajar públicos y privados con objetivos claros y poder tener pilotajes en Santiago, para después disponibilizar el modelo en todo el país”, afirmó Marisol Cortez.

De los diagnósticos a la acción

El facilitador del taller, Antonio Iturra, destacó la importancia de transformar barreras en oportunidades: “Pasamos de los diagnósticos a la acción. Este taller es un punto de inflexión para activar las comisiones con metas concretas y roles claros. La gobernanza no puede ser difusa; debe ser una palanca de liderazgo y articulación”.

De esta manera, una de las comisiones más activas fue la de Gobernanza y Cultura Colaborativa, la que anunció la elaboración de un mapa relacional de actores para visibilizar roles e interacciones. “Nos propusimos generar una visualización de la red, no sólo como una estructura funcional, sino como una comunidad activa, con mecanismos de comunicación efectiva y métricas de avance”, explicó Tagle.

Por su parte, María Fernanda Aguirre enfatizó la urgencia de mapear los instrumentos existentes. “Ya existen productos financieros desde la banca ética hasta la banca pública. Nuestro desafío es integrarlos y visibilizarlos para que las empresas del sector puedan acceder a ellos”, sostuvo.

En tanto, Manuel Gómez presentó el plan para desarrollar un webinar sobre normativas sanitarias, liderado por la Comisión de Habilitación Territorial y Normativa, que contará con el apoyo del Ministerio de Salud y la experiencia técnica de la empresa irlandesa Kiverco.

La Red ECC busca habilitar inversiones verdes y compras sustentables mediante la valorización de residuos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial. Este taller fue un paso fundamental para consolidar su gobernanza y comenzar a ejecutar acciones concretas que impulsen una construcción más sustentable en Chile.

Segunda sesión del Comité Táctico de la Acción 8 evalúa y valida criterios del instrumento para levantar casos BIM

En el marco de la “Hoja de Ruta para la Adopción BIM en Chile” se ha avanzado en actividades de la acción 8 en la segunda sesión del comité táctico, esta se enfocó en desarrollar una actividad de trabajo participativo para evaluar y validar el instrumento de evaluación de casos de éxito en la implementación de BIM en Chile. Se espera en próximas sesiones evaluar los formatos de difusión y las estrategias de recopilación de datos para gestión de las respuestas.

Desde la Mesa Intersectorial HdRBIM se ha planteado con fuerza la necesidad de identificar, documentar y visibilizar casos de buenas implementaciones BIM en Chile, como una estrategia clave para impulsar la adopción de esta metodología en la industria de la construcción. En este contexto, Construye2025 y la Aceleradora BIM CChC han asumido un rol de liderazgo en el desarrollo de esta acción 8. El levantamiento de casos buscará mostrar de manera concreta, ya sea de manera cualitativa y/o cuantitativa los beneficios relacionados a la implementación de BIM, no sólo en términos técnicos, sino también en productividad, calidad, trazabilidad y colaboración. La idea es romper la inercia que muchas veces frena la innovación, mostrando referentes nacionales que ya están logrando resultados positivos. Se está trabajando en una metodología amigable y práctica, con preguntas orientadas a entender la implementación de BIM en contextos reales, su propósito, impacto y aplicación en distintas etapas de los proyectos

El objetivo de esta sesión fue validar la propuesta de Criterios de selección de casos y ajustar el instrumentos y formatos de recolección de información. Para esto, se ha buscado la colaboración de actores clave de la industrial; las empresas e instituciones que han participado en esta instancia son la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social (ADVS), Asociación de Oficinas de Arquitectura de Chile (AOA) , BIM Forum Chile (BFCh), Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Centro Tecnológico para la I+D+i (CIPYCS), Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTEC), Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), la DITEC del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Obras Públicas (DA, DGC, DGOP).

La orientación del taller fue abrir la conversación en torno a los criterios del instrumento para levantar casos de éxito de implementación de BIM en Chile. El instrumento de evaluación propuesto fue revisado en profundidad, discutiendo sus 34 preguntas categorizadas en 6 ámbitos. Bajo el formato de world café el instrumento se dividió en 3 secciones afines y con 3 mesas compuesta por un grupos variados entre actores de la industria y mandantes.

Los 3 grupos formados tuvieron que revisar:

- Caracterización de la empresa y el proyecto

- Implementación BIM

- Beneficios, desafíos e impactos en la empresa.

El gran valor obtenido a través del World Café consistió en la oportunidad de obtener una variedad de discusiones por cada mesa, levantando todos los puntos de vista de los diversos actores interesados.

¡Reproduce el siguiente video o haz clic sobre este enlace!

En la mesa 1, se revisaron 2 categorías y sus respectivos criterios:

1) “Caracterización del encuestado y la empresa”, que busca obtener información básica del proyecto para contextualizar la experiencia con BIM.

2) “Datos generales del proyecto”, busca conocer datos del proyecto para luego hacer una segmentación por tipología. Dentro de los principales temas priorizados se encuentran:

A modo general se releva que es crucial conocer y perfilar a quien hace el registro, como también caracterizar la empresa, su rol en el proyecto y si tiene una estrategia BIM implementada. A nivel de proyecto caracterizar según; Tipologías, Tamaño, estado, año y ubicación. Además de identificar otras empresas involucradas en el proyecto y sus respectivos roles.

En la Mesa 2, se revisó 1 categoría relacionada a la:

3) “implementación BIM”, con el objetivo de entender cómo fue la implementación BIM en el proyecto; qué herramientas se emplearon, usos y objetivos BIM, SDI BIM, PEB, la existencia de una estrategia BIM, entre otras.

Dentro de los principales preguntas que debe abordar esta sección se relevan temas sobre:

- Conocer en qué etapas de implementar BIM en el ciclo de vida del proyecto.

- Qué tipo de herramientas se utilizaron y con qué fin.

- Relevar los usos BIM usaron y con qué objetivo.

- Roles y responsabilidades, y otros temas asociados a competencias y capacitación BIM del equipo.

- Temas relacionados a la estrategia BIM documentada y formalizada.

Lo que se espera relevar es cómo fue el proceso de implementación BIM, cuál fue el objetivo que motivó su adopción y si se logró cumplir con esa meta. Además, el levantamiento busca identificar los costos asociados y las estrategias utilizadas, permitiendo entender no solo el resultado, sino también el camino recorrido para alcanzarlo.

En la Mesa 3, se revisaron las siguientes 3 categorías:

4) Beneficios obtenidos, para conocer el acceso y financiamiento de software.

5) Desafíos enfrentados, para comprender las barreras y dificultades encontradas en la implementación de BIM.

6) Impacto BIM en la empresa, la cual busca evaluar cómo la adopción de BIM ha influido en la estrategia y competitividad de la empresa.

En las próximas sesiones, se espera evaluar los formatos de difusión y las estrategias de recopilación de datos para gestión de las respuestas. En esta instancia de validación se contempla la invitación a empresas que podrían participar en este levantamiento y usar este instrumento, para ver la factibilidad de responder los criterios de la herramienta, además de la participación de las instituciones comprometidas HdRBIM.

Desde la Aceleradora BIM se enfatiza que este esfuerzo requiere del compromiso activo de las instituciones que conforman la mesa, especialmente para identificar y proponer casos en terreno. Se apuesta a que la diversidad de actores presentes —públicos, privados, académicos y gremiales— permita construir una muestra representativa de distintos usos, etapas, enfoques y tipologías de proyectos que reflejen la realidad nacional y promuevan una adopción más amplia y confiada de BIM en Chile.

Para mayor información ingresar a www.rutabim.cl o escribir a rutabim@cdt.cl

Se constituye Comité Táctico de la Acción 8 para identificar casos y visibilizar los beneficios BIM en Chile

La conformación del Comité Táctico de la Acción 8 marca un nuevo paso en la transformación digital del sector construcción en Chile. Liderada por el Construye2025 y la Aceleradora BIM, esta iniciativa busca visibilizar casos concretos que demuestren cómo la metodología BIM mejora la eficiencia, productividad y sostenibilidad de los proyectos, derribando barreras culturales, técnicas y económicas que hoy frenan su adopción.

Este 30 de abril se dio inicio oficial al Comité Táctico de la Acción 8 de la “Hoja de Ruta para la Adopción de BIM en Chile” (HdRBIM), iniciativa clave para Identificar y documentar los casos de éxito de implementación de BIM en el proceso de transformación digital del sector construcción.

La Acción 8 de la HdRBIM tiene como propósito “identificar y documentar casos de éxito en la implementación de BIM en empresas chilenas del sector construcción, con el fin de visibilizar los beneficios de esta tecnología y fomentar su adopción”.

La actividad fue liderada por Construye2025 y la Aceleradora BIM, en conjunto con diversas instituciones del ecosistema, con el objetivo de revisar y validar la propuesta de metodología para el levantamiento de casos de éxito y beneficios asociados a la implementación de BIM (Building Information Modeling).

En la jornada, participaron representantes de organizaciones como la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), BIM Forum Chile, Cámara Chilena de la Construcción (a través de la Aceleradora BIM, el Grupo Técnico BIM y el área de Vivienda), CIPYCS, CTEC, CDT y el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura). Estas entidades manifestaron su interés y compromiso con el desarrollo de esta acción estratégica, durante la construcción de la HdRBIM.

Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025, y Ximena Finschi, coordinadora de la Aceleradora BIM, presentaron brechas detectadas que justifican la necesidad de levantar casos concretos que evidencien los beneficios de BIM. Entre ellas, destacan el desconocimiento generalizado sobre sus ventajas a nivel de datos concretos, la resistencia al cambio organizacional, la escasa capacitación especializada, los altos costos de implementación –especialmente para PYMEs– y la falta de estándares unificados que dificultan la interoperabilidad entre plataformas.

Frente a este escenario, el Comité Táctico subrayó la importancia de no sólo identificar experiencias exitosas, sino también relevar la historias de evolución y aprendizajes en la implementación, con el fin de demostrar cómo BIM genera buenas prácticas e impacta a nivel de gestión de proyecto y empresa, permitiendo así, avanzar hacia una industria más eficiente y digitalizada.

El trabajo metodológico incluirá la caracterización de empresas y proyectos, en coordinación con la Mesa de Indicadores de la Acción 7 HdRBIM, para obtener datos comparables y cuantificables sobre el avance del BIM en Chile.

La metodología propuesta buscará:

- Identificar y caracterizar a empresas que han implementado BIM.

- Analizar los beneficios obtenidos, desafíos enfrentados y lecciones aprendidas.

- Evaluar el impacto de la digitalización y la gestión estructurada de datos en los proyectos de construcción

- Identificar y estandarizar buenas prácticas y lecciones aprendidas de empresas de cara a principios de gestión y nuevas tendencias tecnológicas

Este trabajo busca establecer una línea base sobre cómo ha sido el proceso de adopción de BIM en Chile, identificando barreras, estrategias y beneficios concretos, para fortalecer la toma de decisiones y acelerar la transformación digital del sector construcción, para finalmente, a través de análisis comprender esas estrategias de adopción de cara a comprender los beneficios de la adopción BIM. En este contexto, Carlos Cayo coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025, releva “A diez años del inicio de Construye2025, esta acción refleja cómo la transformación digital ya no es solo una meta, sino una realidad en construcción. Levantar casos de éxito reales de implementación BIM es clave para demostrar con evidencia cómo esta metodología mejora la productividad, la sostenibilidad y la colaboración en nuestros proyectos. Hoy más que nunca, necesitamos visibilizar estos avances y seguir impulsando una industria más moderna y conectada. Queremos que más actores se inspiren, se informen y se sumen a esta transformación que beneficia a toda la sociedad”.

La sesión permitió realizar ajustes clave a la metodología, que en las próximas etapas será validada por el Comité Táctico, incluyendo la definición de criterios de selección de casos, formatos de recolección de información e indicadores esperados. Se contempla, además, la participación de empresas en esta validación, para asegurar que la metodología sea aplicable a la realidad de la industria nacional.

Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, puedes descargar el documento completo de la Hoja de Ruta en www.rutabim.cl

De la reutilización de pavimentos a CES Aeropuertos: el sólido camino hacia la sustentabilidad de la Dirección de Aeropuertos

En menos de una década, la Dirección de Aeropuertos del MOP pasó de implementar técnicas de reutilización de pavimentos a liderar el desarrollo de infraestructura aeroportuaria sostenible, con técnicas avanzadas de economía circular, mediciones acústicas precisas y modelos energéticos adaptados a la operación aeroportuaria en sus nuevos proyectos.

La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (DAP MOP) está cumpliendo una década desde la introducción de los primeros avances en términos de sustentabilidad. En 2016 se hicieron en el aeropuerto de Iquique las primeras pruebas para reutilizar los pavimentos, de manera que sirvieran como base de nuevas superficies estabilizadas con emulsión asfáltica.

Los prometedores resultados de esta iniciativa pionera en economía circular derivaron en la elaboración en 2019 de la Especificación Técnica General DAP N° 47: Producción de base reciclada en frío y estabilizada con emulsión asfáltica in situ. En 2020, se concretó la primera obra bajo esta técnica, en el marco de la conservación mayor del aeródromo Tobalaba. Posteriormente, se ha aplicado en los aeropuertos de Isla de Pascua, Valdivia, Iquique y Arica, entre otros.

Gracias a innovadoras técnicas de estabilización de capas asfálticas removidas se ha conseguido reutilizar hasta un 85% del material, evitando su disposición en vertederos y reduciendo en un 31% la necesidad de nuevos áridos. El uso de estabilizadores químicos permitió, además, mejorar el desempeño técnico de las reasignaciones de material.

Esta visión pionera sentó las bases de un cambio cultural profundo que apunta a iniciativas aún más ambiciosas. Actualmente, la Dirección de Aeropuertos lidera el desarrollo de la versión CES Aeropuertos, una adaptación de la Certificación de Edificio Sustentable específicamente para diseñar nuevos terminales aéreos.

Desde 2023, se han realizado visitas técnicas a distintos aeródromos de Chile, como Balmaceda, Coyhaique y Puerto Aysén, para levantar información crítica sobre su operación en diversos climas. Esta nueva certificación, que actualmente se está calibrando en algunos proyectos, se construye sobre tres pilares técnicos principales:

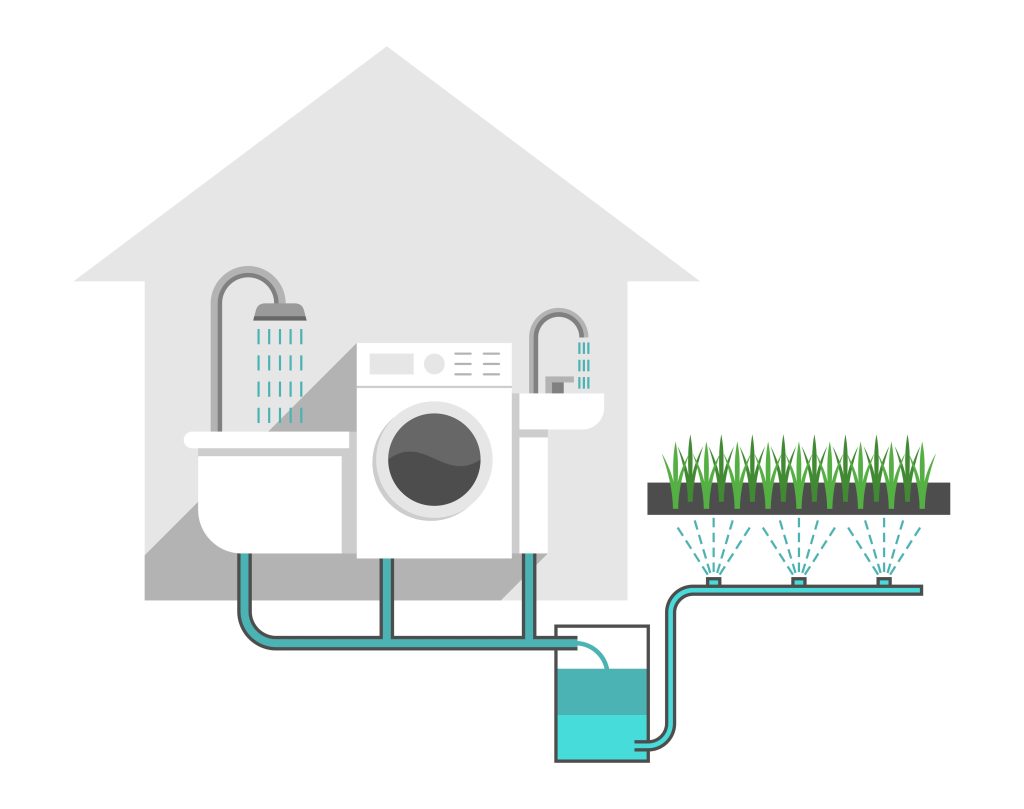

- Gestión eficiente del agua: se implementan estrategias como la captación y uso de aguas lluvias y la reutilización de aguas grises para procesos como el lavado de pistas y aeronaves, adaptadas según el clima de cada recinto.

- Optimización acústica: mediciones específicas de ruido de aeronaves (comerciales, privadas, militares y helicópteros) han permitido caracterizar los recintos considerando la simultaneidad de operaciones para proponer soluciones de mitigación específicas.

- Eficiencia energética: los modelos de simulación incorporan el crecimiento proyectado de usuarios a través del criterio “Hora 40”, diseñando infraestructuras capaces de mantener su desempeño bajo escenarios de alta demanda.

El avance hacia la sustentabilidad ha sido sistemático y estratégico. En 2024, se registraron hitos emblemáticos: el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, en la Antártica, ingresó como el primer piloto de la versión CES Aeropuertos; y se consolidó la colaboración entre la DAP MOP, entidades públicas, privadas y académicas, en comités consultivos para integrar temas como huella de carbono, infraestructura verde y la economía circular en el diseño y operación de aeropuertos.

“Estamos integrando nuevas soluciones para medir y mejorar la sostenibilidad en toda la infraestructura aeroportuaria del país”, destacó Evelyn Reid, jefa de Edificación y Planes Maestros de la DAP.

Con estos avances, Chile se posiciona como líder en infraestructura aeroportuaria sostenible en América Latina, demostrando que la innovación técnica puede ser el motor de un cambio real y duradero.

Ficha Técnica

Sustentabilidad en Infraestructura Aeroportuaria – Dirección de Aeropuertos MOP

Inicios (2020)

Reutilización de pavimentos en aeropuertos de Iquique y Arica

- % de material reutilizado: 85%

- Reducción en uso de áridos nuevos: 31%

- Técnica: Remoción de carpeta asfáltica, estabilización química y reaplicación en zonas de seguridad (RESA).

- Resultados: Mayor resistencia estructural; deformación reducida a la mitad respecto a técnicas tradicionales.

Actualidad (2023-2025)

Desarrollo de la Certificación CES Aeropuertos

Ámbitos Técnicos Incorporados:

- Agua: Captura y reutilización de aguas lluvias y uso de aguas grises para sanitarios y lavado de pistas/aeronaves.

- Acústica: Medición de ruido terrestre y aéreo por tipo de aeronave, y Consideración de “simultaneidad de ruidos” por múltiples operaciones simultáneas. Propuesta de mitigación diferenciada entre lado tierra y lado aire.

- Energía: Simulaciones energéticas específicas para cada escala y clima. Cálculo de cargas basado en criterio “Hora 40” para proyección de demanda máxima de usuarios.

Proyectos piloto en ejecución:

- Antártica: Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin

- Puerto Natales: Aeródromo Teniente Julio Gallardo

- La Serena: Aeródromo La Florida (en licitación)

Nuevos enfoques: NetZero carbono, infraestructura verde y azul, electromovilidad.

Socios Estratégicos:

- Público: Ministerio de Obras Públicas – Dirección de Aeropuertos (MOP-DAP).

- Académico: Universidad de Talca – Centro Tecnológico Kipus.

- Privado: Instituto de la Construcción, empresas de infraestructura y operadores aeroportuarios.

La Red ECC avanza con taller clave para su gobernanza territorial

Representantes del sector público y privado participaron en el “Taller de Conformación de Gobernanza Territorial y Validación de Protocolo de Funcionamiento”, realizado el pasado 2 de abril en la CDT, marcando un nuevo hito en la implementación del modelo territorial circular para la construcción.

Con el objetivo de fortalecer la estructura colaborativa de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), el taller del 2 de abril reunió a actores estratégicos para trabajar de forma conjunta en la validación del modelo de gobernanza territorial y del protocolo que orientará su funcionamiento. Esta actividad se enmarca en el desarrollo del primer componente del proyecto Red ECC, cuyo primer semestre ha finalizado.

Esta iniciativa está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por una alianza público-privada integrada por Corfo, Construye2025, el Gobierno de Santiago, la CDT y la Cámara Chilena de la Construcción.

Durante la jornada, se fomentó el diálogo, la co-creación y el intercambio de visiones entre los participantes, abordando temas clave como el propósito común de la red, las condiciones para su sostenibilidad en el tiempo y los mecanismos de articulación entre instituciones. También se profundizó en los roles que tendrán los distintos actores involucrados y se identificaron oportunidades y desafíos para avanzar hacia una gobernanza efectiva.

“La economía circular requiere coordinación, transparencia y continuidad. Este taller nos permite comenzar a construir ese camino desde una base sólida y participativa”, señaló Bárbara Silva, coordinadora del proyecto.

Los participantes destacaron la importancia de fortalecer alianzas, generar capacidades y contar con información compartida que facilite la toma de decisiones. Asimismo, valoraron la posibilidad de construir un modelo replicable en otras regiones del país e incluso a nivel internacional, gracias a su enfoque territorial y escalable.

Paola Cofré, jefa de Economía Circular de la Seremi de Medio Ambiente RM, comentó que “trabajamos cómo será esta gobernanza para poder materializar en el territorio aquellos aspectos a potenciar, como pilotos interesantes para generar simbiosis para el reciclaje de la construcción, bajar al territorio la Hoja de Ruta de Economía Circular, viendo cuáles son las barreras, las limitantes, el marco normativo, qué es lo que tenemos que desarrollar, etc. Esta instancia nos permite seguir avanzando en economía circular, en particular, en el rubro de la construcción”.

El Gobierno de Santiago, representado por la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Patricia Pasten, sostuvo que esta iniciativa es fundamental para avanzar en la gobernanza territorial, dado que “el Gobierno de Santiago ha tomado un liderazgo importante acerca de la línea de residuos”.

También participaron representantes de la Plataforma Industria Circular. El consultor de la PIC, Rodolfo Tagle, valoró positivamente la posibilidad de acordar mecanismos de gobernanza y de participación conjunta de diversos actores que son parte ya del ecosistema de la economía circular en el país, “discutir brechas, posibilidades de mejora y por cierto, articular esfuerzos que ya venimos realizando y que puedan generar una convergencia que nos permita establecer modelos que sean extrapolables a otras regiones”.

A su juicio, “resulta absolutamente importante generar una sinergia en términos de lo que son actores gremiales, públicos, privados, de acuerdo también al soporte tecnológico que den causa también a este tipo de necesidades y den cuenta de procesos de innovación que contribuyen este tipo de articulación y faciliten el trabajo conjunto”.

Este taller es parte del proceso de desarrollo de un modelo integral que busca transformar la forma en que se gestionan los residuos de construcción y demolición (RCD), promoviendo la valorización de recursos, el encadenamiento productivo y la habilitación de inversiones verdes y compras sostenibles.

La Red de Economía Circular de la Construcción sigue avanzando paso a paso en su implementación, y este encuentro marca un momento clave en su consolidación institucional.

En esta ocasión, participaron: Liliana Calzada (MOP), María Fernanda Aguirre (Chile GBC), María Teresa Alarcón (MOP), Javier Obach (Territorio Circular), Pedro Pablo Larraín (Greenrec-Lepanto, en representación de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje-ANIR), Lucas Apparcel (Ministerio de Hacienda), Paola Cofré (Seremi Medio Ambiente RM), Manuel Gómez (Seremi Medio Ambiente RM), Patricia Pasten (Gobierno de Santiago), Rodolfo Tagle (TICBlue), Ronaldt Bachler (Plataforma Industria Circular), Sergio Díaz (CChC), Marisol Cortez (Presidenta Comisión Medio Ambiente CChC), Carlos López (CDT), Carolina Manríquez (Gobierno de Santiago), Alejandra Tapia (Construye2025), Carlos Cayo (Construye2025), Edelmira Dote (Corfo), Jorge Andrade (Ematris Consultores), Bárbara Silva (CDT), Francisca Díaz (CDT) y Salomé Muñoz (CDT).

Dirección de Arquitectura del MOP celebra sus 150 años con un recorrido por los más relevantes edificios públicos del país

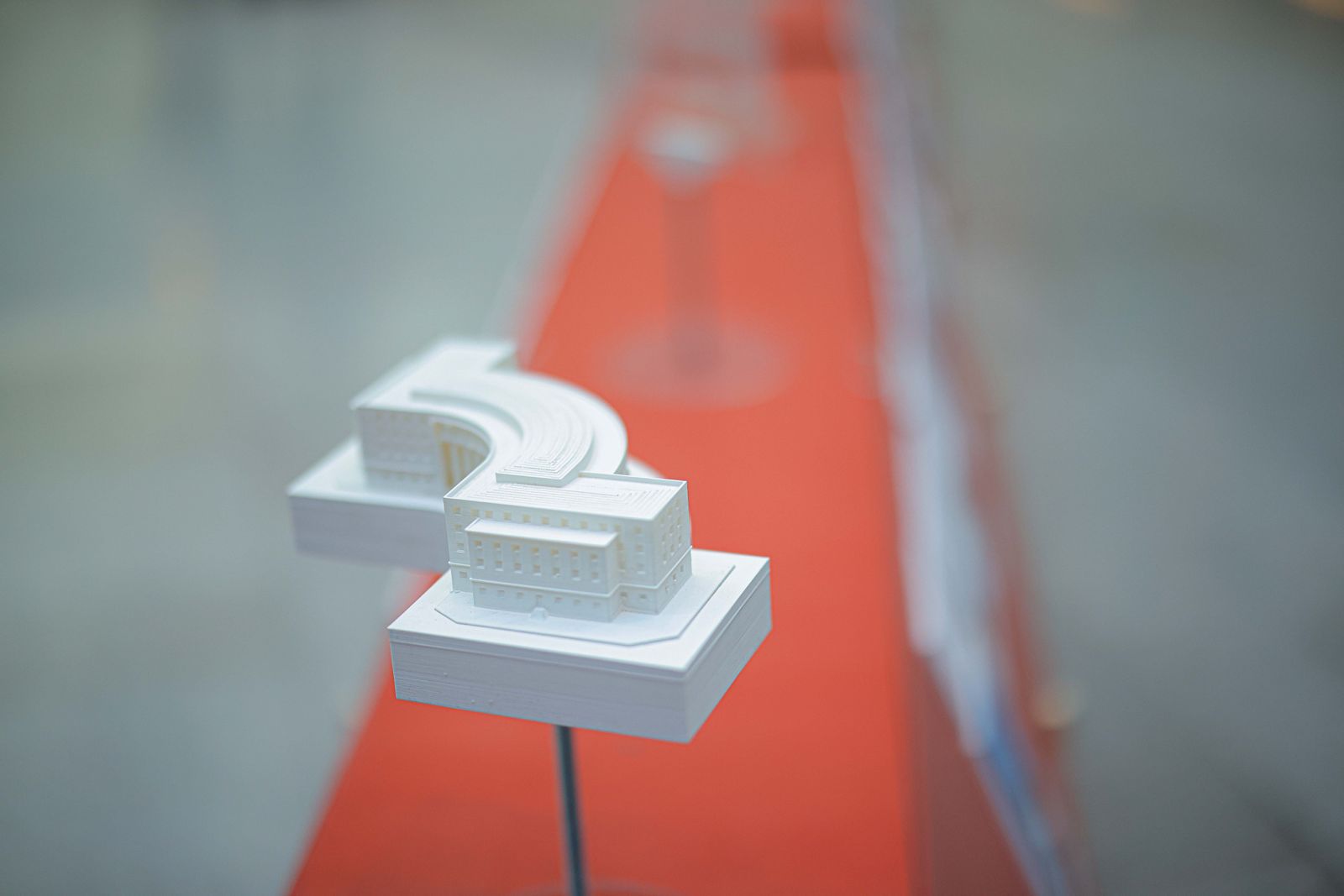

Desde el jueves 3 al próximo 20 de abril estará abierta al público la exposición “Nuestros Edificios Públicos: 150 años de la Dirección de Arquitectura del MOP” en el Centro Cultural La Moneda, la cual invita a conocer parte de la historia del país a través de su propia arquitectura.

El jueves 03 de abril se inauguró, en el Centro Cultural La Moneda, la exposición que conmemora los 150 años de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. La muestra, que estará abierta al público hasta el 20 de abril, busca relevar y dar a conocer las principales obras de edificación pública nacional que han sido desarrolladas por esta Dirección a lo largo de su historia.

En este contexto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López destaca que “el objetivo de esta conmemoración es ser un espacio de reunión y reflexión de funcionarios, autoridades y diversos actores de la sociedad civil, que incorpore una mirada integral de la infraestructura como soporte fundamental para el desarrollo de políticas públicas”.

Por su parte, la directora de Arquitectura del MOP, Loreto Wahr releva que la conmemoración de los 150 años celebra su trayectoria, pero también representa un espacio para reflexionar en cuanto a los desafíos que se necesitan para innovar de acuerdo con las necesidades cambiantes de la ciudadanía y del Estado. “Se trata de una muestra alegórica que incluye planos, maquetas y un espacio inmersivo de las principales obras de edificación en las que ha participado la Dirección de Arquitectura. Los visitantes podrán ver y valorar obras de infraestructura pública como escuelas, hospitales, recintos deportivos, policiales y culturales en todo el país”.

La directora del Centro Cultural La Moneda, Regina Rodríguez, destacó la colaboración virtuosa entre el CCLM y el MOP en este hito que celebra sus 150 años de historia, señala además que el patrimonio, en su línea curatorial, pone en valor la historia y el análisis sobre los acontecimientos para la reflexión de las dinámicas políticas, económicas y culturales. “Buscamos todos los caminos posibles para acercar el centro cultural a la ciudadanía a través de actividades y exposiciones como la de hoy, las y los invitamos a continuar con esta alianza significativa, que, sin duda, fortalecerá y profundizará el contacto permanente de quienes poco a poco van haciendo suyo este lugar”.

En línea con lo anterior, la exposición considera un programa de actividades que incluye el lanzamiento de una guía de edificación pública que establece criterios de género; conversatorios de participación ciudadana en la formulación de proyectos de infraestructura pública; temas sustentabilidad y arte público en la ciudad.

Después del 20 de abril, la muestra iniciará una itinerancia por todas las regiones del país.

Contexto

El 25 de enero de 1875 se creó la Oficina Central de Arquitectos Civiles (Decreto n°264), primer nombre que tuvo la Dirección de Arquitectura, y que dependía del entonces Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción. Desde entonces tuvo distintas denominaciones hasta que el 4 de julio de 1953 se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas en la cual se designó definitivamente al Servicio como Dirección de Arquitectura. Para entonces la institución contaba con atribuciones como el estudio, construcción y conservación de los edificios públicos, la supervigilancia del cumplimiento de la Ley de Construcciones y Urbanización, el estudio de planes intercomunales y el estudio y construcción de los edificios de aeropuertos que ejecutara el Ministerio con fondos fiscales.

Arquitectura y género: contribuyendo a una ciudad más inclusiva

Por Loreto Wahr Rivas, Directora Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas

En el contexto del Desarrollo Humano Sostenible que conforma la Agenda 2030, debemos y queremos avanzar en proveer arquitectura pública con altos estándares de sustentabilidad, participación ciudadana, enfoque de género, inclusión y seguridad. Entendemos que no son variables que se adicionan, sino que convergen en una perspectiva sobre cómo hacer nuestra gestión pública.