Alejandra Tapia: “La economía circular en la construcción es una gran oportunidad para transformar toda la cadena de valor”

La coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 y miembro del Comité Técnico de la Red ECC, habla sobre los avances, desafíos y aprendizajes claves para consolidar un modelo territorial que habilite infraestructura, gobernanza y nuevos negocios circulares en el sector construcción.

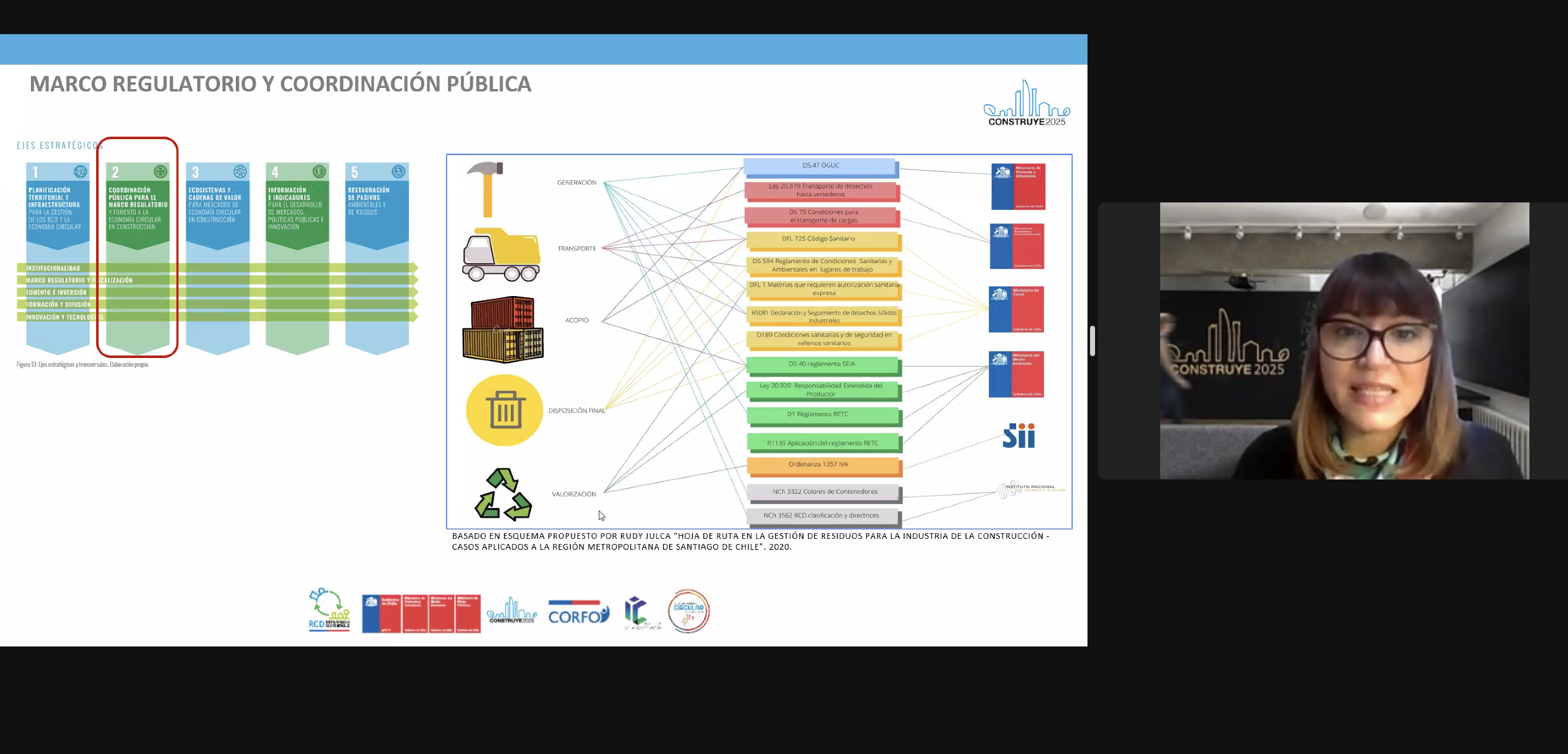

Alejandra Tapia ha sido una de las voces más influyentes en la construcción de una visión de largo plazo para la economía circular en el sector construcción. Desde su rol como coordinadora de Sustentabilidad del programa Construye2025, ha liderado el desarrollo de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 y ha impulsado la Estrategia de Economía Circular 2025, iniciativas que hoy dialogan directamente con los objetivos de la Red Circular de la Construcción (RED ECC).

Con la mirada puesta en el año 2035, Tapia imagina un escenario ambicioso, pero alcanzable, donde el 70% de los residuos de construcción y demolición (RCD) sean valorizados, el 100% de las licitaciones públicas gestionen sustentablemente sus residuos, y donde exista infraestructura para la valorización en todas las regiones del país. “La economía circular en la construcción es una oportunidad para transformar toda la cadena de valor. Pero para lograrlo, necesitamos habilitantes reales: normativas, plataformas, inversión y articulación”, afirma.

En cuanto a iniciativas habilitantes, Tapia plantea 11 propuestas concretas —seis para el sector público y cinco para el privado y la academia—, que se basan en experiencias europeas, buenas prácticas nacionales, y buscan cerrar brechas normativas, operativas y de trazabilidad.

Las iniciativas para el sector público incluyen la integración de planes de gestión de residuos en los permisos de edificación y recepción final; mejoras en los permisos de demolición con trazabilidad de residuos; permisos temporales para acopio en vía pública; implementación obligatoria de planes de gestión en obras públicas; concesiones para plantas de reciclaje; y licitaciones públicas que habiliten la simbiosis industrial. En tanto, las propuestas dirigidas al sector privado abarcan desde la reutilización adaptativa y el flipping inmobiliario, hasta la gestión circular de la demolición, las auditorías previas, y el desarrollo de plataformas de valorización para la trazabilidad y el reuso de materiales.

“La clave está en anticipar. Desde el diseño mismo, se puede pensar en cómo los materiales volverán al ciclo productivo”, sostiene. En esa línea, destaca la importancia de incorporar normativas como la NCh3727 y la NCh3562, que permiten planificar las demoliciones y valorizar materiales, aportando también a la generación de nuevos empleos y soluciones digitales.

Sobre el rol de la Red ECC, Alejandra es clara: “Será un ecosistema habilitador de valorización de RCD”, donde toda obra —grande o pequeña— podrá gestionar sus residuos de forma fácil y a costos razonables. Esta red permitirá, según afirma, reducir la extracción de materias primas vírgenes, generar oportunidades de inversión, habilitar nuevas cadenas de valor, e integrar a actores que hasta hoy han estado fuera del radar de la circularidad.

Finalmente, destaca la importancia de una gobernanza transversal, que reúna al sector público, privado, la academia y la sociedad civil. “Los programas Transforma de Corfo, como Construye2025 han demostrado que el trabajo colaborativo, con un orquestador neutro, permite avanzar con propósito común y generar compromisos de largo plazo. La Red ECC recoge esa experiencia y la proyecta a nivel territorial”, concluye.

Una visión al 2035

Tapia proyecta que, si el sector avanza decididamente, al 2035 Chile podría contar con:

- Infraestructura para la valorización de RCD (residuos de construcción y demolición) en todas las regiones.

- Zonas habilitadas en las áreas metropolitanas para estaciones de transferencia y disposición final autorizada.

- 60% de los municipios participando en asociaciones que impulsen la circularidad.

- 100% de las licitaciones públicas incorporando gestión sustentable de residuos.

- 70% de los RCD valorizados, ya sea mediante reutilización o reciclaje.

“Desde Construye2025 hemos impulsado principalmente la valorización de residuos como medida de urgencia, desde las normativas técnicas, el reglamento y el fomento a la innovación. No obstante, hay muchos temas más que abordar en los próximos 10 años para consolidar una industria sin desechos ni pérdidas”.

Propuestas habilitantes

La propuesta de Tapia para el acuerdo incluye 11 iniciativas habilitantes, basadas en experiencias europeas y buenas prácticas nacionales:

Seis iniciativas para el sector público:

- Permisos municipales para edificación y recepción final: incorporar planes de gestión de residuos (NCh3562:2019) en los informes exigidos por la OGUC, incluyendo guías de despacho, certificación y trazabilidad de los residuos.

- Permisos de demolición: mejorar los formularios actuales para incluir información sobre tipo, cantidad y gestión de residuos generados.

- Permisos temporales de acopio en vía pública: permitir acopio segregado en zonas urbanas con logística y gestión adecuada.

- Plan de gestión obligatorio en obras públicas: seguir el ejemplo del MOP y replicar su experiencia de trazabilidad y registros.

- Concesiones para plantas de reciclaje: promover modelos público-privados con tecnologías modulares y equipamiento especializado.

- Licitaciones públicas con simbiosis industrial: escalar experiencias como las de Casablanca y Melipeuco con reutilización de materiales viales.

Cinco iniciativas para el sector privado y academia:

- Reutilización adaptativa: rehabilitación de inmuebles en desuso, alargando la vida útil de materiales y evitando demoliciones innecesarias.

- Flipping inmobiliario: compra, rehabilitación y venta de activos construidos, integrando criterios de circularidad desde el diseño.

- Gestión circular de la demolición: planificación anticipada para maximizar reutilización, minimizar residuos y proteger la salud y el ambiente (NCh3727:2021).

- Auditoría e inventario previo a la demolición: diagnóstico del activo construido antes de su intervención, obligatorio en Europa para obras mayores a 1000 m2.

- Plataformas y guías de valorización: desarrollo de herramientas digitales para trazabilidad, gestión de datos y promoción de nuevas soluciones.

“Estas acciones pueden generar nuevas oportunidades de negocio, empleo e innovación. Hay que dejar de ver los residuos como un problema y verlos como recursos”, subraya Tapia.

Rutas de Economía Circular muestran el camino hacia una construcción más sostenible en ENAMAC 2025

Más de 80 profesionales participaron en experiencias en terreno para conocer soluciones reales en valorización de residuos y construcción sustentable en Santiago.

En el contexto del Encuentro Nacional del Medio Ambiente en la Construcción (ENAMAC 2025), la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) lideró una ruta temática que convocó a más de 80 personas de distintos puntos del país. El objetivo fue acercar al ecosistema de la construcción a experiencias concretas de sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos.

La ruta denominada “Residuos y Economía Circular”, recorrió cinco instalaciones clave: EcoAza, Volta, Refil, GreenRec Lepanto y Río Claro, donde se visibilizó el potencial de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos domiciliarios en el país, considerando las oportunidades de replicabilidad.

“Estas visitas cumplen con el propósito central de la Red: que los distintos actores de la cadena de valor puedan ver, desde su rol, cómo avanzar en el tránsito hacia la economía circular. Tuvimos más de 80 personas participando en estas rutas en simultáneo, lo que muestra el interés real del sector por conocer qué residuos hoy ya se pueden valorizar, identificar cuáles son peligrosos y cómo gestionarlos correctamente”, explicó Bárbara Silva, coordinadora del proyecto Red ECC, impulsado por Corfo, Construye2025, la CChC, CDT y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con apoyo del BID.

Voces desde EcoAZA: inspiración para una construcción más circular

La parada en la planta EcoAZA dejó una profunda impresión en los asistentes. Desde distintas regiones del país y con diversos perfiles, los participantes coincidieron en el valor transformador de esta experiencia:

Ángela Reinoso, jefa de sostenibilidad y medioambiente de Melón: “Nosotros ya utilizamos este árido artificial, pero no conocíamos todo el proceso. Fue muy interesante ver cómo separan los materiales y visualizar dónde podemos generar nuevas sinergias”.

Alex Vidal, responsable de sostenibilidad e innovación de Concremag (Punta Arenas), empresa que presta servicios de elaboración y despachos de hormigón premezclado, extracción, venta de áridos, confección y venta de prefabricados de hormigón: “El proyecto de áridos artificiales es muy interesante porque mejora la sostenibilidad del hormigón. Vamos a tratar de replicar algo de esto en nuestra región, aunque las condiciones son distintas”.

Rodrigo Salvatierra, estudiante de magíster en Ecología Industrial (Países Bajos): “Este tipo de iniciativas permiten ver cómo se pone en práctica la economía circular en la industria. Es clave para entender y aplicar estos conceptos”.

Marco Berríos, jefe de planta EcoAZA: “Para nosotros no son escorias, son valor. Lo que hacemos es dejar una huella para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar ríos y paisajes que hoy estamos evitando intervenir”.

Volta: una experiencia reveladora sobre el destino de nuestros residuos

En la planta de gestión de residuos Volta, ubicada en Quilicura, los asistentes pudieron ver de cerca cómo se valorizan residuos industriales, domiciliarios y peligrosos, alineados con la ley REP y los principios de economía circular.

Cristian González, jefe de planta Volta, contó que “mostramos cómo clasificamos y valorizamos cartón, plásticos, film y gestionamos residuos peligrosos como aerosoles, tubos fluorescentes o restos de pintura. La invitación es a que nos contacten para mejorar su gestión de residuos”. En tanto, Yilei Salgado, del equipo Volta, comentó que “los visitantes conocieron el tratamiento de residuos industriales no peligrosos y también nuestra línea de residuos peligrosos gaseosos”.

Entre los testimonios, Óscar Morales, supervisor de sostenibilidad en Socovesa, cree que “fue impresionante ver que están logrando valorizar un 70% de ciertos residuos. Esto nos permite visualizar qué pasa con lo que desechamos en nuestras obras y hogares”.

Claudio Dapelo, gerente general Grupo ECO1 -que impulsa la innovación y sostenibilidad, apoyando a empresas y comunidades hacia un futuro más limpio y sustentable-, también considera que “fue una experiencia muy satisfactoria”, poder conocer “en detalle procesos muy alineados con nuestro rubro”.

Osvaldo Pardo, ingeniero de desarrollo SKC Circular, valoró ambas rutas: “Ver la diferencia entre EcoAZA y Volta fue muy enriquecedor. Son enfoques distintos pero ambos 100% enfocados en economía circular”.

Héctor Sanhueza, administrador de la empresa SV Ingeniería y Construcción, cree que “lo visto hoy muestra cómo se puede agregar valor desde la basura y otros procesos industriales, con un impacto directo en la huella de carbono”.

GreenRec y Río Claro: dos modelos concretos de economía circular en acción

Durante la ruta “Residuos y Economía Circular” del ENAMAC 2025, los participantes también visitaron dos experiencias que destacan por su capacidad de transformar residuos en recursos con impacto tangible en la industria: GreenRec Lepanto y Río Claro.

En GreenRec, los asistentes pudieron conocer una operación pionera en la recuperación de residuos de la construcción, impulsada con visión de liderazgo y propósito. Su gerente general, Pedro Pablo Larraín, recalcó que iniciativas como esta no solo son posibles, sino que necesarias: requieren voluntad, una inversión razonable y, sobre todo, un cambio de mentalidad en la industria. “Nos sentimos en la obligación de mostrar hacia dónde va la tendencia. Lo que estamos haciendo es replicable y tiene un impacto real con un costo acotado. Es más esfuerzo, sí, pero el beneficio en sostenibilidad es incuestionable”, comentó.

Esta visión fue muy valorada por representantes del sector privado como Rodrigo Cabrera, de Melón Áridos, quien destacó la madurez de las iniciativas vistas y la relevancia de que las empresas abran sus puertas para compartir buenas prácticas y soluciones. En la misma línea, José Miguel Valdés, de Inmobiliaria Maestra, comentó que “conocer estas experiencias permite proyectar cómo avanzar como industria, superando dificultades y aprendiendo de lo que ya se está implementando en otros proyectos”.

La visita a Río Claro permitió a los asistentes observar el proceso de transformación de escorias negras y hormigón endurecido en ecoáridos, es decir, áridos artificiales que pueden reincorporarse a la cadena de valor de la construcción. Carla Salinas, asesora de proyectos de la planta, explicó cómo este modelo de negocio integra visitas regulares para mostrar en terreno su impacto y metodología, y enfatizó que la simbiosis industrial es clave para alcanzar una economía circular real. “No se trata solo de reciclar, sino de lograr una trazabilidad completa del residuo y avanzar hacia el residuo cero”, dijo.

Estas experiencias demuestran que la economía circular en construcción ya no es una promesa futura, sino una realidad en expansión que requiere ser amplificada, replicada y escalada territorialmente.

Las rutas fueron una muestra concreta de la visión de la Red ECC: diseñar e implementar un modelo territorial escalable que fomente el encadenamiento productivo, habilite inversiones verdes y active una economía circular real en la construcción chilena.

La economía lineal está en crisis; la economía circular, ES NUESTRA RESPUESTA

Por Joaquín Cuevas, CEO de Obra Limpia

En diciembre de 2024, fuimos testigos del lanzamiento de la Red de Economía Circular de la Construcción (RED-ECC), una Red que se presenta como un modelo pionero para impulsar la sostenibilidad y el desarrollo económico territorial del sector. Financiada por el BID, esta alianza público-privada busca quebrar el paradigma lineal, fomentando la valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) y habilitando la inversión verde.

Casi 8 meses después, el MMA presenta el proyecto: ‘Transitando hacia una construcción circular y descarbonizada en Chile”, un ambicioso proyecto que tiene una duración de cuatro años y busca acelerar la Estrategia Climática de Largo Plazo del país, promoviendo la economía circular y la baja en carbono en el sector. Financiado por el GEF con casi US $3 millones.

Frente a este escenario yo me pregunto: DÓNDE ESTÁ LA CRISIS.

Si bien la industria se enfrenta a una contracción sostenida impulsada por el alza de costos en materiales de construcción, la persistente inflación y el encarecimiento del financiamiento, lo que ha frenado el desarrollo de nuevos proyectos. Pareciera ser que la economía circular dentro de la construcción, está adquiriendo una particular importancia para posicionarse como un nuevo modelo a desarrollar en respuesta a una incapacidad del rubro, de ser productivo o eficiente en el uso de los recursos que hoy demanda una nueva visión sobre lo que significa el progreso .

Hoy más que nunca, el desarrollo de la economía circular se está viendo en el sector y está generando buenos dividendos para quienes han apostado y son pioneros en esta área que se consolida y que integra diversos aspectos estratégicos de la construcción. Las razones de este auge son diversas y es que en momentos de crisis, es cuando más necesitamos generar cambios radicales y es por esto que debemos prestar especial atención no a esta nueva tendencia, si no que a una nueva forma de trabajar más consciente de nuestras ineficiencias y de los impactos ambientales que genera la actividad.

Por otra parte es importante destacar que la Hoja de Ruta RCD Economía Circular 2035, desarrollada para el sector, ha sido fundamental para sentar las bases y plasmar una visión en común de este nuevo modelo circular, este ha sido un trabajo serio, profundo y con una mirada al largo plazo, que presenta metas y plazos claros para su implementación y que, a mi parecer, es el gran motor de muchas de las iniciativas que hoy vemos desarrollarse.

A continuación, me gustaría destacar algunas ideas relevantes de estos aspectos mencionados para que se pueda palpar de forma concreta la transformación que estamos viviendo.

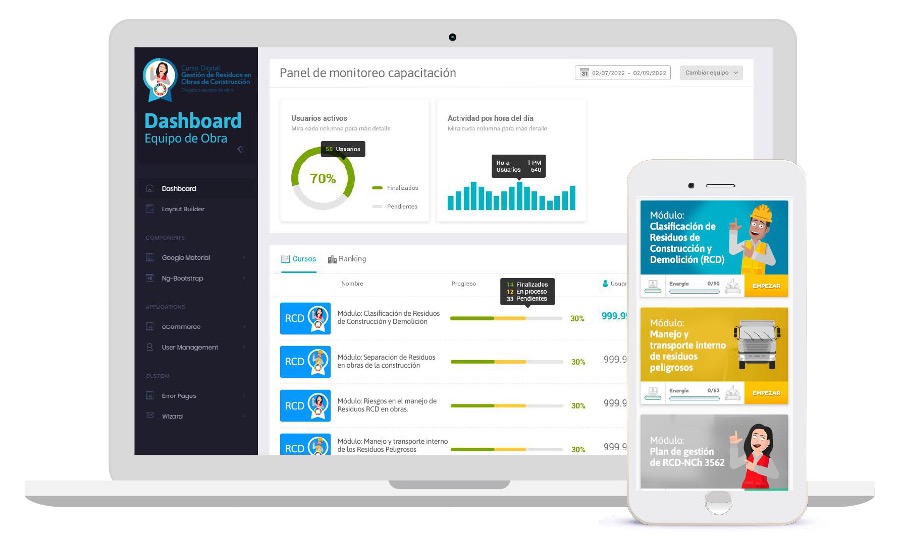

- Educación: Actualmente, en el mercado existen diversas alternativas de capacitación, talleres, charlas y cursos a los que se pueden acceder, para implementar en obra y estos van desde cursos con 100% código SENCE, talleres, diplomados, hasta obras de teatro. Esto hace que tengamos más y mejores profesionales preparados para los desafíos de la implementación de los planes de gestión de residuos.

- Legislación: Con la entrada en vigencia de la LEY REP muchas constructoras e inmobiliarias se han tenido que ir interiorizando en nuevos conceptos relacionados a residuos, comenzando por responsabilizarse de las declaraciones en ventanilla única, y apoyados por la NCh3562.

- Emprendimientos: Estos últimos años hemos visto un auge de nuevas empresas que con innovación y talento han sabido aprovechar la tierra fértil que dejó la hoja de ruta, para acceder a fuentes de financiamiento, como Corfo o fondos internacionales e implementar y crear empresas. En ese sentido, por ejemplo, ya podemos ver en el país más oferta de maquinaria para el tratamiento de residuos y nuevos subproductos reciclados que son comercializados.

- Asesorías: Personalmente, me ha tocado ver de cerca que las empresas constructoras e inmobiliarias cada día están más abiertas a recibir ayuda mediante procesos externos de control y seguimiento en obra, para la implementación de planes de gestión de residuos, capacitación, control y seguimiento. Es por esto que decidí crear OBRA LIMPIA y aprovechar la oportunidad de crear nuevos servicios ambientales para las empresas. Esta puede ser la llave que acelere la implementación de la economía circular, ya que reduce costos para las empresas y permite un alcance de mayor número de empresas, al estandarizar procesos.

- Actividad Gremial: Para finalizar, he sido testigo y parte de lo importante que es para el desarrollo de nuevas ideas, la actividad gremial, el trabajo colaborativo y público – privado. Porque es aquí donde se dan los espacios para parar un segundo y pensar fuera de la caja, poder transmitir experiencias y acompañarnos en un fin común, ya que somos seres humanos que necesitamos de la actividad social, para compartir y soñar en grande un país más sostenible.

Construcción más limpia y eficiente: Manual entrega herramientas clave para reducir residuos en obras

El Manual de Reducción de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), cuya elaboración fue liderada por CDT en el marco del Compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción, en colaboración con Reduciclo, es un documento técnico que entrega estrategias concretas desde la planificación hasta la ejecución de proyectos, fomentando una industria más eficiente, sostenible y alineada con los principios de economía circular.

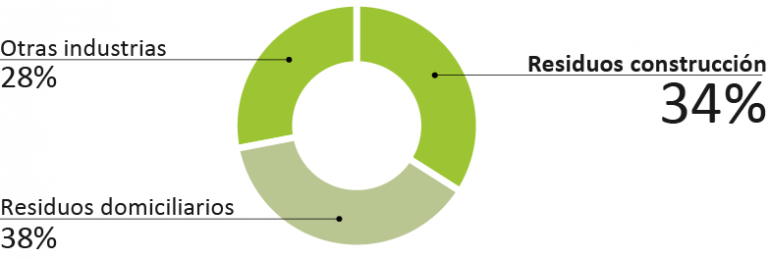

El sector de la construcción genera más de un tercio de los residuos sólidos del país. Frente a este desafío, el Compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción, junto a la CDT y Reduciclo, desarrollaron un completo Manual de Reducción de RCD que busca apoyar a las empresas del rubro en la adopción de prácticas más sostenibles y eficientes.

Dividido en tres tomos —Diagnóstico, Planificación y Ejecución—, el documento entrega herramientas prácticas para prevenir y reducir la generación de residuos, facilitando su valorización y reutilización.

Del diagnóstico a la acción

El Tomo I permite identificar los tipos y cantidades de residuos más comunes, ofreciendo metodologías de caracterización y medición, junto con indicadores de desempeño. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas desde el inicio del proyecto.

El Tomo II se enfoca en la planificación estratégica para la reducción de residuos. Se abordan temas como la identificación de materiales reutilizables, la integración temprana de proveedores y subcontratos, y la importancia de establecer cláusulas contractuales ambientales, así como herramientas para el diseño de instalaciones modulares y sostenibles.

Por ejemplo, una de las recomendaciones claves es implementar sistemas de codificación digital (como etiquetas RFID) para facilitar la trazabilidad de materiales reutilizables y evitar compras innecesarias.

Además, el manual plantea estrategias para comunicar y capacitar al personal en terreno, promoviendo una cultura organizacional orientada a la reducción de residuos.

Optimización durante la ejecución

El Tomo III profundiza en la etapa de ejecución del proyecto, con foco en la gestión eficiente de materiales, la verificación de calidad en la recepción, el almacenamiento seguro y la reutilización in situ de elementos.

Entre las estrategias más destacadas se encuentran:

- Procedimientos específicos de manipulación y traslado, que minimizan pérdidas por daño.

- Auditorías regulares de materiales y protocolos para manejar no conformidades.

- Reutilización de materiales en el mismo sitio de obra, con metodologías claras y formatos descargables para su aplicación.

Avanzando hacia una industria circular

Este Manual es un documento técnico, práctico y aplicable, que invita a toda la cadena de valor del rubro a transformar sus procesos y a tomar un rol activo frente a la crisis climática y la escasez de recursos.

Para conocer todo el detalle del Manual de Reducción de residuos de construcción y demolición (RCD), puedes descargarlo aquí: https://www.compromisopro.cl/herramientas

Red de Economía Circular para la Construcción visita Greenrec: soluciones reales para los residuos del sector

Una delegación de la Red ECC recorrió las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos Greenrec, instancia en la que se conversó sobre los desafíos, oportunidades y modelos de trazabilidad que podrían escalarse a nivel territorial para avanzar hacia una construcción más sostenible en Chile.

El pasado jueves 7 de agosto, una comitiva de la Red de Economía Circular para la Construcción (Red ECC) visitó las dependencias de Greenrec Lepanto en la comuna de San Bernardo, una innovadora planta de tratamiento y de residuos de construcción y demolición (RCD) ubicada en la Región Metropolitana. Esta instancia permitió conocer de primera mano las tecnologías y modelos operativos que se están implementando para reducir el impacto ambiental del sector.

Durante el recorrido, se discutieron las características de algunas obras de construcción que tienen dificultades para separar los residuos in situ, especialmente aquellas ubicadas en entornos urbanos, donde el espacio físico para segregar residuos en origen es escaso. En ese contexto, desde Greenrec destacaron la necesidad de crear puntos intermedios de transferencia y clasificación, como una solución factible para obras de menor escala.

“Segregar en origen está bien, pero hay que facilitarlo. Nosotros buscamos opciones: si no se puede en obra, te damos herramientas y alternativas para hacerlo en destino”, señaló uno de los representantes de Greenrec, durante la conversación con la Red ECC. Dentro de los beneficios que entrega Greenrec, destaca la medición del peso (kg) de material para valorización y su trazabilidad.

Uno de los ejes centrales fue el debate sobre los incentivos actuales y las barreras para valorizar residuos. Según se planteó, mientras la disposición final es, en muchos casos, barata y fácil, la valorización sigue siendo “heroica”.

Según la opinión del gerente general de Greenrec, Pedro Pablo Larraín: “hoy, disponer es fácil, legal y casi gratis. Valorar, en cambio, es costoso y requiere convicción. Por eso intentamos entregar trazabilidad, certificados, información útil… todo lo que sume valor a la decisión de hacerlo bien”. No obstante, en el sector existen también otras opiniones, “ya que la valorización de residuos de la construcción y demolición depende del contexto y las alternativas de gestión, por tanto, esto podría ser discutible”, se conversó durante la visita.

La delegación de la Red ECC, compuesta por representantes de entidades públicas, privadas y del mundo gremial, valoró especialmente el uso de herramientas tecnológicas como la utilización de códigos QR para la trazabilidad en camiones, reportes automatizados por tipo de residuo y un sistema de monitoreo en tiempo real, que permite seguir la cadena de manejo de los residuos desde su generación hasta su valorización.

Asimismo, se abordó el problema de la trazabilidad débil y las brechas normativas. En la actualidad, muchas declaraciones de gestión de residuos se limitan a compromisos de buena fe, sin fiscalización en terreno ni obligatoriedad vinculante de las guías de despacho.

“Hay una parte del problema que es la ilegalidad, pero otra gran parte es cómo pasamos del cumplimiento legal básico a la valorización efectiva. Y eso requiere herramientas, incentivos y también exigencias regulatorias claras”, reflexionaron los asistentes.

Por su parte, el gerente general de Greenrec Lepanto, agradeció la visita señalando que: “Es un orgullo tener estas ilustres visitas en nuestra casa. Nos hace sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo y nos impulsa a seguir cuidando este arbolito que apenas está creciendo. Hay que regarlo con compromiso”.

Larraín también valoró la presencia de actores clave del ecosistema circular y del sector público-privado: “Siempre es bueno tener visitas influyentes en el quehacer nacional. Ver lo que se está haciendo y hacia dónde va la vanguardia en la gestión de residuos en la construcción es fundamental para alinear políticas públicas y acción concreta”.

La delegación de la Red ECC destacó especialmente el potencial de escalar este tipo de soluciones dentro del modelo territorial que impulsa el proyecto, como una forma concreta de transitar hacia un sistema más sustentable, regenerativo y trazable para el sector.

Cabe resaltar que, el espacio físico donde se localizan las operaciones de la empresa Greenrec, comprende una gran excavación en una extensión importante de terreno, por un extremo está el área de extracción de áridos que se encuentra administrada por otra empresa, y en forma opuesta, las operaciones relacionadas al relleno, o también denominado “backfilling” bajo la operación de Greenrec. Según la literatura internacional, este último concepto se refiere a una operación de valorización, donde se depositan residuos para la recuperación de áreas excavadas para restauración de tierras o paisajismo.

En la normativa chilena, el relleno o backfilling, no está considerado como una acción de valorización, sin embargo, el proyecto de Ley que regula la extracción de áridos, actualmente en trámite, aborda diversos aspectos como el certificado de origen, trazabilidad, fiscalización y plan de cierre. El plan de cierre, se refiere al conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar, reparar o compensar los efectos que se derivan del desarrollo de la extracción de áridos, cuya responsabilidad es del titular de un proyecto de extracción.

La visita concluyó con el compromiso de continuar articulando acciones y estrategias concretas para impulsar la economía circular en la construcción, en línea con la Hoja de Ruta RCD Economía Circular 2035, la Estrategia de Economía Circular y el modelo territorial que propone la Red ECC. Experiencias como la de Greenrec muestran que sí es posible avanzar hacia una gestión sustentable, trazable y eficiente de los residuos del sector.

La comitiva estuvo integrada por integrantes del comité técnico y la gobernanza de la Red ECC: Katherine Martínez (CDT), Alejandra Tapia (Construye2025), Bárbara Silva (CDT); Felipe Smith (CChC); y los integrantes del Ministerio de Medio Ambiente: Paola Cofré, jefa de Economía Circular de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente RM, más los profesionales de la Seremi RM Manuel Gómez y Paulina Agurto, y Osvaldo Pardo (SKC Circular). El grupo fue recibido por Pedro Pablo Larraín, Marcel Hagen y Raimundo Perez-Cotapos de Greenrec-Lepanto.

Sergio Díaz: “La economía circular no es un costo, es una oportunidad de negocio”

Sergio Díaz, subgerente de Sostenibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), afirma que la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) es una oportunidad para transformar el sector desde la colaboración, la innovación y la eficiencia. Desde su rol en el Comité Técnico, subraya que este modelo no solo es escalable, sino que además fortalece la competitividad de las empresas en el corto y largo plazo.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) no quiere mirar desde la galería. Así lo expresa Sergio Díaz, subgerente de Sostenibilidad del gremio, al referirse al rol que decidieron tomar en la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC): “Decidimos ser protagonistas en la Red ECC por una visión de futuro y un profundo sentido de responsabilidad. No nos sumamos por cumplir, sino por un conjunto de razones estratégicas”. Entre ellas, menciona liderazgo y proactividad: “Quisimos adelantarnos, tomar las riendas del cambio antes de que lleguen regulaciones más exigentes y guiar este proceso de una forma que cree valor para la sociedad, el país y nuestros socios”, dice.

El gremio más representativo del sector está convencido de que la circularidad no es una carga regulatoria, sino una fuente concreta de valor. “No vemos la economía circular como un costo, sino todo lo contrario: es una fuente de innovación y de nuevos negocios. Valorizar residuos y diseñar de manera más inteligente abre un mundo de oportunidades para ser más productivos”.

Socio estratégico para escalar el modelo territorial

La participación de la CChC no solo tiene fundamento en su estrategia de este año —de la cual la Red ECC es una implementación práctica—, sino también porque “es el paso lógico para implementar la Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025, una hoja de ruta que nosotros mismos ayudamos a escribir. La conexión es total: la Estrategia 2025 nos dice el “qué” y el “porqué”, y la Red ECC nos da el “cómo” y el “con quiénes”. Es el punto de encuentro donde el mundo público, el privado y la academia nos unimos para lograr las metas que nos propusimos”, explica Díaz.

Por otra parte, están las capacidades propias del gremio para acelerar el cambio. Díaz destaca tres factores: “El primero es nuestra capacidad de articulación del sector privado. El segundo, nuestra presencia en todo el territorio. Y el tercero, nuestra experiencia práctica”.

Esa articulación se traduce en convocar a empresas a lo largo de toda la cadena de valor, y conectar el propósito de la Red ECC con la realidad operativa de las obras. “Somos ese puente que conecta los grandes objetivos de la Red con la realidad del día a día”, explica. Y agrega que la capilaridad territorial de la Cámara permite adaptar el modelo a la diversidad regional del país.

Empresas protagonistas del cambio

Pero el protagonismo no está solo en las instituciones. Para Díaz, el motor de la Red son las empresas constructoras y proveedores: “Nuestros socios son el centro de este modelo. Son ellos quienes, en la práctica, harán que la economía circular ocurra”.

Esto implica transformar la cultura empresarial: dejar de ver los residuos como basura y empezar a entenderlos como recursos. “Una obra ya no genera ‘basura’, sino materias primas para otros, y el rol de nuestros socios es separar bien en la obra, para que esos materiales puedan volver a usarse”.

Además, enfatiza la importancia de cerrar el círculo generando demanda por productos reciclados: “Nuestros socios serán los principales compradores de materiales reciclados, cerrando el círculo y haciendo que este nuevo mercado sea rentable”.

De la idea a la acción: plataformas, estándares y colaboración

Para que la valorización funcione en la práctica, la CChC está impulsando iniciativas concretas: “Estamos impulsando la creación de plataformas que conecten, como marketplaces digitales de recursos y simbiosis industrial. La idea es simple: hacer visible y fácil el intercambio de materiales entre quien los genera y quien los necesita”.

Pero también se necesita generar confianza en estos materiales. “Trabajamos en normas técnicas y certificaciones para estos productos”, afirma, subrayando que la calidad es clave para que haya inversión y adopción masiva.

Otra línea de trabajo apunta a escalar los Acuerdos de Producción Limpia (APL) como base para articular actores territoriales y fomentar la logística colaborativa.

Circularidad como negocio

Más allá de lo ambiental, el enfoque de la Cámara es que la circularidad es un buen negocio. “Sumarse a la Red es, antes que nada, una excelente decisión de negocios”, afirma Díaz. “Botar residuos cuesta dinero; al valorizarlos, no solo se deja de gastar, sino que se puede empezar a ganar dinero”.

También destaca beneficios como la mejora de la productividad, el acceso a nuevos proyectos y el cumplimiento anticipado de futuras regulaciones ambientales.

Visión de país y cambio cultural

Si bien la Red ECC se desarrolla en la Región Metropolitana, el objetivo es nacional. “Este modelo no es solo para Santiago; nuestra visión siempre ha sido nacional. La clave para replicarlo es la flexibilidad y la adaptación a cada realidad local”, explica. Y el rol de las Cámaras Regionales será vital para liderar ese proceso con pertinencia territorial.

Finalmente, Díaz hace un llamado a repensar la forma de construir desde la raíz: “El cambio más importante debe empezar desde el proyecto, diseñando con una visión en el futuro, no solo en el presente. Los arquitectos e ingenieros tienen que empezar a diseñar para ‘desarmar y reutilizar’”.

Y concluye con una provocación directa a las empresas: “En la locura del día a día, ¿te has puesto a pensar cuánta plata estás botando a la basura? La construcción está cambiando. ¿Vas a mirar cómo pasa o vas a ser protagonista?”.

Webinar: “Aprendizajes para la gestión y valorización de RCD Gira a Reino Unido”

Realizado el 31 de julio de 2025.

Documento técnico profundiza en la prevención de residuos desde el diseño en la construcción

Elaborado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) junto al Centro Tecnológico para la Innovación en Productividad y Sustentabilidad en la Construcción (CTEC), el informe detalla estrategias y herramientas clave para abordar la generación de residuos desde la génesis de los proyectos.

Con el objetivo de entregar lineamientos claros para enfrentar uno de los principales desafíos del sector, la CDT junto al Centro Tecnológico para la Innovación en Productividad y Sustentabilidad en la Construcción (CTEC) elaboraron el documento técnico “Prevención de Residuos desde el Diseño”. Esta publicación sistematiza conceptos, herramientas y metodologías que permiten abordar la prevención de residuos desde la etapa de diseño, apuntando a optimizar el uso de recursos y a avanzar hacia una construcción más sustentable.

El sector construcción, que en Chile aporta cerca del 7,1% del PIB y reúne a más de 30 mil empresas —principalmente pymes—, se caracteriza por un alto consumo de recursos y una baja tasa de valorización de residuos: menos del 6% de los más de 6,8 millones de toneladas generadas anualmente son reutilizadas o recicladas . Esta situación evidencia la urgencia de reforzar enfoques preventivos y de diseñar proyectos que consideren la gestión de recursos como parte integral de la planificación.

El documento aborda fundamentos del ecodiseño, propone la incorporación de herramientas digitales como BIM y metodologías de industrialización, y detalla conceptos clave como la estandarización de partes, el diseño para el desmontaje (Design for Disassembly) y la implementación de pasaportes de materiales. También releva la relevancia de certificaciones y ecoetiquetas —como LEED, EDGE y CVS— que aportan criterios verificables para la toma de decisiones que favorezcan la minimización de residuos.

La Red de Economía Circular para la Construcción (Red ECC), como iniciativa de articulación público-privada, se suma a esta publicación difundiendo el contenido técnico entre actores del ecosistema, reforzando la importancia de iniciar la transición hacia una economía circular desde las decisiones proyectuales. Esta acción se alinea con la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular 2035 y otros instrumentos de política sectorial que buscan habilitar inversiones verdes, optimizar procesos constructivos y dinamizar encadenamientos productivos circulares .

La premisa central es clara: la prevención de residuos comienza antes de poner el primer ladrillo. Diseñar con criterios de circularidad, flexibilidad y modularidad no solo permite reducir los impactos ambientales, sino que mejora la productividad, la eficiencia de los proyectos y la competitividad del sector en su conjunto.

El documento completo se encuentra disponible para descarga gratuita a través del Portal CDT: https://www.cdt.cl/?post_type=dlm_download&p=4554588

Lanzan Manual de Reducción de residuos de construcción y demolición

Como una nueva herramienta del Compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción, se presentó este documento que busca ofrecer una guía que permita a las empresas de los distintos ámbitos de la cadena de valor implementar acciones concretas que reduzcan el impacto ambiental de sus operaciones y contribuyan a un desarrollo más sostenible.

El pasado jueves 21 de noviembre, se realizó el lanzamiento del Manual de Reducción de residuos de construcción y demolición (RCD), documento cuya elaboración fue liderada por CDT en el marco del Compromiso PRO de la Cámara Chilena de la Construcción, en colaboración con Reduciclo.

El proyecto contempló varias etapas, comenzando con un levantamiento de necesidades relacionadas con la reducción de RCD, seguido del desarrollo del contenido y diseño del manual, validando constantemente la información y la estructura a través de reuniones periódicas con el comité técnico integrado por las empresas coautoras para finalizar con el lanzamiento que se llevó a cabo en el Auditorio del edificio CChC, ubicado en la comuna de Las Condes.

Según se detalla en el documento, su objetivo general es proveer directrices para implementar buenas prácticas que reduzcan los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), buscando minimizar los residuos en todas las etapas del proyecto, desde el diseño hasta la ejecución, promoviendo la prevención, reducción y la reutilización de residuos y/o materiales.

“Este Manual es una nueva herramienta de nuestro Compromiso PRO, desarrollado con la participación de empresas socias, lo que le da un sentido de realidad: cómo de verdad ponemos en práctica estas herramientas, hacen sentido y cómo son aplicables. Siempre debemos tener una alianza entre lo público, privado y la academia, para poder construir entre todos”, señaló Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medioambiente CChC, durante sus palabras de bienvenida, agregando que con este manual se espera ofrecer una guía práctica que permita a las empresas de distintos ámbitos de la cadena de valor, implementar acciones concretas que reduzcan el impacto ambiental de sus operaciones, contribuyendo a un desarrollo más sostenible.

El manual fue posible gracias a la colaboración y participación activa de las empresas: Ebco, RVC, Constructora García, Devisa, Flesan, Euro, Empresas Socovesa, Regemac y CTEC, que validaron el contenido de las secciones, las estrategias propuestas y el formato del documento, además de realizar estrategias piloto en sus proyectos de construcción.

Sobre el Manual

Tras las palabras de Cortez, fue el turno de María José Cobo, coordinadora de proyectos de CDT, quien habló sobre la mirada de sostenibilidad de la CChC, que se materializa en los 7 pilares de sostenibilidad del Compromiso PRO y cómo esta nueva herramienta se alinea con el pilar de medio ambiente. Luego explicó el proceso de desarrollo de la herramienta y la división del Manual que se compone de tres tomos: Diseño, Planificación y Ejecución.

Posteriormente, subió al escenario Lucas Bracho, CEO de Reduciclo, que explicó los objetivos del manual y abordó en detalle los tomos del mismo. “Cada uno en específico, contiene tres cosas: estrategias de cómo reducir, formas de medir y generar indicadores con esas estrategias y capacitación y comunicación”, señaló.

En cuanto al primero de ellos, sobre Diseño, se explicó que tiene como objetivo proporcionar estrategias para integrar prácticas de prevención, reducción y reutilización de residuos desde el diseño inicial de los proyectos de construcción. Las decisiones tomadas durante la fase de diseño de un proyecto tienen un impacto duradero en la cantidad de residuos generados y en la sostenibilidad del mismo. Dentro de las estrategias de este tomo se incluyen: atributos circulares en la selección de materiales, cómo reducir mediante la industrialización de las actividades, optimización en el uso e instalación de materiales y análisis de estructuras pre existentes.

Presentando un caso de éxito de estas estrategias, Hernán Farías, supervisor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Euro, abordó aquella relacionada a cómo reducir mediante industrialización. En la oportunidad, Farías contó sobre la incidencia en la reducción de residuos en la implementación de encofrado monolítico, lo que trajo como beneficios: una disminución de reprocesos en la generación de hormigón, se dejó de generar entre 0,4 y 0,6 m³ de residuo por pulido y descarachado, se dejó de generar 81 m³ de residuos de madera usados en encintado y huinchas de sacrificio, así como un control de mejor manera en protocolo PREXOR. También se habló sobre la implementación de acero predimensionado en fábrica, cuyos beneficios incluían: disminución de la pérdida del fierro (de un 8% a un 2%), disminución de probabilidad de error en la geometría de los elementos y, al presentarse las cargas listas para su instalación, se elimina el ruido por corte, eliminando el riesgo de incidentes por máquina de doblado. Por último, se mencionó la implementación de prefabricado de tabique yeso cartón, que trajo como beneficios: una disminución de la pérdida de residuos de tabiquería del 24 al 2%, así como una optimización de los tiempos de instalación y reducción de residuos generados por tabiquería.

En cuanto al Tomo II: Planificación, tiene por objetivo proporcionar estrategias para integrar prácticas de prevención, reducción y reutilización de residuos desde la etapa de planificación de los proyectos de construcción. Según explicó Bracho, entre las estrategias para este tomo, se encuentran: identificación de elementos de trabajo reutilizables, integración temprana de colaboradores, comunicación de iniciativas de reducción de RCD, instalación de faena: consejos de optimización y planificación de la deconstrucción.

Para presentar un caso de éxito de estas estrategias, Camila Fuenzalida, jefa de Sostenibilidad de Ebco, habló sobre identificación de elementos de trabajo reutilizables e instalación de faenas y consejos de optimización. Durante su presentación, Fuenzalida explicó que abordaron cuatro iniciativas: búsqueda de materiales en buen estado (donde lo importante era revisar recursos disponibles antes de comprar nuevos), elementos reutilizables (soluciones modulares desarmables para volver a usar), residuos como recursos y sistemas de control para maximizar el uso de los equipos propios y en arriendo.

Por último, el Tomo III: Ejecución, tiene como objetivo proporcionar estrategias para integrar prácticas de prevención, reducción y reutilización de residuos desde la etapa de ejecución de los proyectos de construcción. De acuerdo a Bracho, entre las estrategias para este tomo, se encuentran: almacenamiento y transporte de materiales eficiente, verificación de la adecuada entrega, conservación de elementos reutilizables y metodología de reutilización de residuos in situ.

La presentación del caso de éxito estuvo a cargo de Priscilla Quintana, subgerenta de Prevención de riesgos de RVC, quien se refirió a las estrategias centradas en almacenamiento y transporte de materiales eficiente y en la verificación de la adecuada entrega y recepción de materiales. Para reducir las pérdidas relacionadas con la primera, Quintana explicó que en RVC implementaron acciones como: chequeo de almacenamiento de material, uso de racks, utilización de maquinaria para la carga y descarga, bodegas techadas, optimización de planchas de yeso cartón (modulación) y recuperación de retazos, sistema FIFO y baja rotación de personal, plataformas digitales (IConstruye, ON!Track y Prevn) y revisión de inventario general. En cuanto a la estrategia de verificación de adecuada entrega de materiales, señaló que algunos puntos clave para lograrlo eran: definir criterios de calidad claros, implementar procedimientos de inspección y recepción, realizar auditorías y revisiones periódicas e implementar procedimientos de manejo de hallazgos.

Terminadas las exposiciones, se dio paso a un conversatorio moderado por Katherine Martínez, líder de Sostenibilidad ambiental de CDT, donde tanto el público asistente al evento, como aquellos que seguían la transmisión vía ZOOM, podían realizar sus consultas a los expositores.

Para conocer todo el detalle del Manual de Reducción de residuos de construcción y demolición (RCD), puedes descargarlo aquí: https://www.compromisopro.cl/herramientas

Aceros AZA, Polpaico, SalfaCorp y Subcargo reciben premio en Edifica 2024 con proyecto de hormigón sustentable

El proyecto ganador, denominado Mueve RCD, fue elegido entre sus contendores por contribuir al desarrollo de una construcción más sostenible, al incluir un importante porcentaje de áridos artificiales, provenientes del procesamiento de residuos de la industria siderúrgica, en la fabricación del hormigón.

Durante la recién pasada edición de Edifica 2024, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) convocó al concurso “Construir Innovando”, que invitaba a empresas de la Región Metropolitana, sin importar que fuesen socios o no de la CChC, a presentar sus proyectos en las áreas de construcción, logística y valorización de residuos.

En ese contexto, Aceros AZA, Polpaico, SalfaCorp y Subcargo crearon una exitosa alianza para dar vida a Mueve RCD, proyecto que se erigió como el ganador del certamen. Su propuesta transforma residuos en áridos artificiales para su utilización en hormigón sostenible. Entre sus principales características, este hormigón cuenta con una viabilidad técnica comprobada por el Instituto de Investigación y Ensayos de Materiales (IDIEM), garantiza el cumplimiento de la normativa vigente y puede aplicarse en diversas estructuras, alcanzado resistencias equivalentes a hormigones GN 25, GN 30 o GN 35.

Para Matías Contreras, gerente general de EcoAZA, filial de Aceros AZA, “el valor de este tipo de proyecto es poder dar a conocer la utilidad del acero verde, que es fabricado en nuestra planta de Aceros AZA, y así, visibilizar los atributos ambientales de los áridos artificiales que estamos produciendo en EcoAZA”.

El menor impacto ambiental que produciría el uso de este hormigón es uno de sus principales atractivos, pues se utiliza 30% de material reciclado para su fabricación, por lo que reduce su huella de carbono en una medida equivalente a la plantación de 10.000 árboles al año.

“La alianza que formamos con las empresas Polpaico Soluciones, EcoAZA, Aceros AZA, SalfaCorp y Subcargo puso a disposición su experiencia, creatividad y conocimientos técnicos para resolver problemas complejos para la industria. Para eso, la colaboración fue clave, así como las instancias de aprendizaje y mentoría que la CChC y OpenBeauchef dispuso para nosotros que nos facilitó el camino”, señaló Mario Recabal, gerente corporativo de innovación en Polpaico Soluciones.

Desde SalfaCorp, Soledad Santelices, gerente de Sostenibilidad, afirmó que “participar en esta iniciativa fue una experiencia de mucho valor para SalfaCorp. Vemos grandes oportunidades en la economía circular y trabajar en conjunto, con un mismo propósito, nos llevó a impulsar un proyecto aterrizado y escalable con mucho potencial para enfrentar los desafíos de la industria”.

El reconocimiento otorgado en Edifica 2024 permitirá que el proyecto Mueve RCD avance a la fase piloto, financiada por la CChC, lo que constituye un hito en la transición hacia un futuro de construcción más circular y sostenible.

C

Liderazgo femenino impulsa la formación en sostenibilidad con foco en la gestión hídrica y residuos (RCD) para docentes

DUOC UC, reafirmando su compromiso con los desafíos de la industria de la construcción, ha implementado un programa avanzado de capacitación para los docentes de su Escuela de Construcción, enfocado en prácticas sostenibles, gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) y gestión hídrica. Este innovador programa, gestionado en alianza con la agencia de innovación IUS Latam, permite a los docentes acceder a una moderna plataforma digital de capacitación, posicionando a DUOC a la vanguardia de los conocimientos aplicados en sostenibilidad en el sector académico.

El programa, liderado por la directora de la Escuela de Construcción, Claudia Rojo, responde a la necesidad de integrar prácticas de economía circular y fomentar la equidad de género dentro de la industria. Con una visión estratégica, Claudia Rojo impulsa este proceso de alineamiento en todas las sedes de DUOC a nivel nacional, unificando la enseñanza y asegurando que los principios de sostenibilidad se apliquen de manera coherente y efectiva en cada campus. Este esfuerzo va en coherencia con el modelo educativo de impacto nacional de DUOC y refuerza el compromiso de cada sede con el desarrollo de una industria de la construcción más sostenible y consciente de su entorno, en línea con la estrategia promovida por el Instituto de la Construcción y Construye2025 desde el eje de formación de la Hoja de Ruta Economía Circular en Construcción 2035.

“La formación de nuestros docentes en prácticas sostenibles es un paso fundamental para mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes y responder a las demandas de una industria cada vez más consciente de su impacto ambiental,” señaló Claudia Rojo. La directora destaca el rol de DUOC en la construcción de un futuro sostenible, donde la gestión hídrica y de residuos se integran en la malla curricular de la Escuela de Construcción, en respuesta a los desafíos ambientales actuales de Chile.

Escenario de crisis hídrica

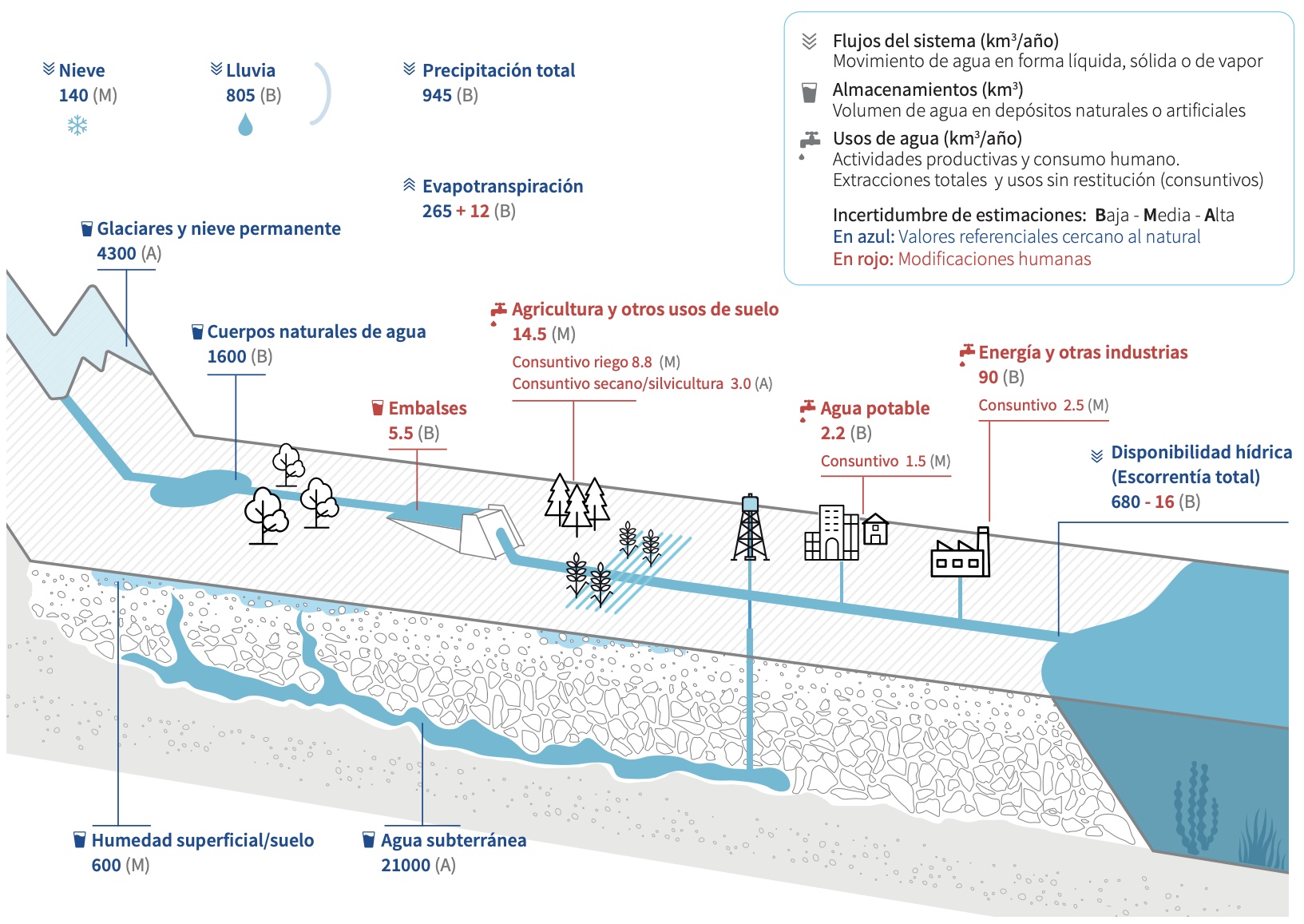

El dato estadístico más evidente de la crisis hídrica en Chile es la reducción del 37% en las precipitaciones a nivel nacional en las últimas décadas, con varias regiones experimentando déficits de hasta un 80% en comparación con los promedios históricos. Además, Chile enfrenta 14 años consecutivos de sequía, y alrededor del 76% del territorio nacional está afectado por la escasez hídrica. Estos datos reflejan la urgencia de adoptar medidas de gestión del agua en todos los sectores, especialmente en industrias intensivas como la construcción y la agricultura, para asegurar la disponibilidad de agua en el futuro.

El balance hídrico, la disponibilidad y los usos del agua en Chile son factores críticos para enfrentar la crisis hídrica que afecta al país. El balance hídrico permite medir la relación entre la disponibilidad de agua (a partir de lluvias, ríos, acuíferos y fuentes superficiales) y el consumo en sectores como la agricultura, la industria y el uso doméstico. Esta evaluación es esencial para planificar el uso sostenible de los recursos hídricos y evitar la sobreexplotación, ya que en muchas regiones la demanda supera la capacidad de recarga natural. Con un manejo adecuado de este balance, Chile puede priorizar el agua para las necesidades esenciales, promover la eficiencia en sectores productivos y asegurar la disponibilidad de agua para las futuras generaciones.

En este escenario, el principal motivador para gestionar el agua en la industria de la construcción es la necesidad de cumplir con las normativas ambientales en un contexto de escasez hídrica cada vez más crítico y de paso reducir costos y mitigar riesgos operativos. La gestión eficiente del agua permite a las empresas disminuir su consumo y dependencia de recursos hídricos, lo cual reduce los costos operativos y el impacto ambiental del proyecto. Además, gestionar el agua adecuadamente ayuda a las constructoras a responder a exigencias regulatorias y a mejorar su reputación, fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad. La inversión en tecnologías y prácticas de reutilización y ahorro de agua no solo asegura la viabilidad de los proyectos a largo plazo, sino que también contribuye a la resiliencia del sector y a la transición hacia una construcción más sostenible en Chile y el mundo.

La formación de capacidades en las nuevas generaciones representa un hito en la educación de la construcción, promoviendo una visión de sostenibilidad que beneficiará tanto a técnicos y profesionales como al sector en general. Este esfuerzo reafirma los compromisos con una educación innovadora, inclusiva y responsable, consolidándose como referente en la preparación de técnicos y profesionales que enfrentarán los desafíos medioambientales y sociales del futuro de la construcción en Chile.

Nuevos negocios sostenibles: El desafío para una construcción circular

Por Carolina Garafulich, presidenta de Construye2025.

Si bien en el mundo, nuestra industria contribuye al crecimiento económico y es un importante pilar de desarrollo, también es necesario asumir que como sector es uno de los grandes consumidores de materias primas, que genera una alta cantidad de residuos, así como entre 25% y 40% de las emisiones de carbono a nivel global, según datos de la Comisión Europea y el World Economic Forum.

En Chile, no estamos lejos de esta realidad: los residuos de la construcción y demolición (RCD) representan cerca de 34% de los residuos sólidos (Conama, 2010). Sin duda, estamos frente a una situación crítica, si consideramos que actualmente hay regiones de Chile que aún no cuentan con lugares autorizados de disposición de residuos sólidos asimilables, por lo que no hay cobertura nacional para su adecuada disposición ni tampoco inversiones proyectadas para resolver esta problemática o una institucionalidad a nivel nacional encargada de la gestión de los RCD.

Pese a que hemos avanzado desde el lanzamiento de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular 2035, realizado en 2021, todavía debemos avanzar en el uso eficiente de los recursos y la gestión sustentable de los residuos de construcción y demolición.

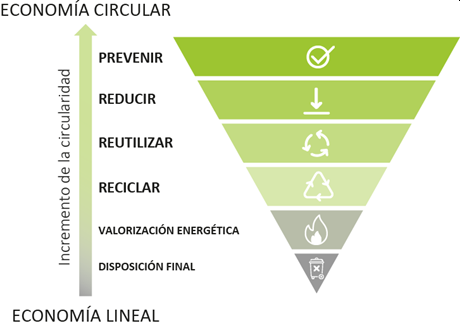

Es necesario entender que no es sostenible continuar bajo el mismo paradigma de la economía lineal en la fabricación de materiales, el proceso constructivo y su cadena de valor. Por el contrario, el camino a incorporar es el de un modelo circular, donde los recursos son reutilizados, pudiendo ser reintegrados al proceso.

Adoptar la economía circular en el diseño, procesos, sistemas y la cadena de suministros del sector, junto con la posibilidad de generar nuevos negocios a través de innovación y desarrollo tecnológico, permitirá mitigar los daños medioambientales generados por el sector. Ese es nuestro desafío crítico.

Más de 200.000 oportunidades de negocio se podrían generar con los residuos de las empresas en región de Valparaíso

A partir del diagnóstico generado por Valparaíso Industria Circular, se establece que menos del 2% de las empresas de la región declara sus residuos, debido a varios factores, como la poca fiscalización, desconocimiento de estrategias de valorización, beneficios de éstas, falta de capacitación, lo que conduce a una inadecuada gestión de estos recursos y, por tanto, mala disposición final, entre otros, por lo que una Hoja de Ruta de Economía Circular para Valparaíso deberá recoger estas brechas para alcanzar el potencial de negocios de significan en recursos sub-utilizados.

Más de 200.000 posibles oportunidades de negocios, a través de la valorización de residuos de las empresas de la región de Valparaíso como materias primas secundarias, determinó el diagnóstico de Valparaíso Industria Circular, que fue difundido en la ceremonia de cierre del proyecto “Conformación y activación del ecosistema regional de economía circular, y bases para una hoja de ruta”, ejecutado por la Universidad de Valparaíso y financiado por el Gobierno de Valparaíso, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad 2022.

Dicha proyección se generó en base a las empresas existentes según la información del Servicio de Impuestos Internos (SII; 2022). Sin embargo, si se consideran sólo a las empresas que declaran sus residuos en RETC, la cifra se reduce drásticamente a sólo 2.380 conexiones.

Hoy, hay un consenso en que “la región ha ido reduciendo año a año su productividad material o tasa metabólica (consumo de recursos per cápita), en gran medida por una economía lineal, lo que ha generado impactos ambientales por la extracción de recursos, producción, y mala gestión de residuos y emisiones. A su vez, esta economía no ha aumentado su productividad ni generación de empleos de calidad”, de acuerdo con Patricia Martínez, directora de Valparaíso Industria Circular.

Pese a ello, persisten brechas como “la poca fiscalización, el bajo nivel de declaración de residuos, mala disposición final, lentitud y contradicción en la tramitación de permisos, además la informalidad del sector del reciclaje dificulta el cumplimiento, y poca claridad de cómo la Ley REP puede afectar los modelos de gestión actuales”, según la investigadora de la Universidad de Valparaíso. Y eso sólo en materia de regulación y fiscalización.

En este contexto, el ecosistema de economía circular de Valparaíso valoró la ceremonia realizada el 10 de septiembre y la difusión que se ha hecho a través de Valparaíso Industria Circular, admitiendo de manera unánime que “en la industria tenemos mucho que desarrollar y este proyecto permite ese acercamiento con una nueva relación con la industria y sus residuos”, como señaló el vicerrector de Vinculación de la Universidad de Valparaíso, Carlos Lara, en representación del rector Osvaldo Corrales, quien también agradeció al Gobierno Regional de Valparaíso.

En ese sentido, Hernán Ramírez, seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, aseguró que frente a “los más de veinte millones de toneladas al año de residuos generados, de acuerdo al Reporte del Estado del Medio Ambiente 2023, del Ministerio del Medio Ambiente, que en su mayoría terminan en vertederos, es misión de todos exigir un cambio de conducta y de la forma de hacer negocios. Cómo podemos darle una nueva vida a esos residuos y envases”, haciendo un llamado a todas las industrias de la región.

Por su parte, Camila Bolados, jefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Valparaíso, reveló que “nunca es fácil decidir qué iniciativas apoyar en términos de inversión, porque las necesidades son múltiples, diversas y complejas”. Sin embargo, añadió que hay proyectos estratégicos para la región y “este es uno de ellos, puesto que la circularidad es una aspiración colectiva, no de un solo territorio sino que de todo el país y global”.

Y es que, precisamente, ésa es otra de las brechas detectadas en el trabajo realizado en cinco territorios durante 15 meses: Rapa Nui, Casablanca, San Antonio, Aconcagua y el Gran Valparaíso: la falta de financiamiento e incentivos, en particular para aumentar la oferta de servicios para la valorización de grandes volúmenes y para residuos complejos de valorizar, e instalar la infraestructura necesaria localmente para ello. Se suma la baja oferta de insumos o materiales con contenido reciclado y bajo nivel de asociatividad. En otros ámbitos, Patricia Martínez mencionó brechas en la baja educación en reciclaje y circularidad, tanto en capacidades técnicas como gerenciales y que superen la resistencia al cambio, y baja difusión de casos destacados y avances, así como en baja capacidad tecnológica para valorizar los residuos, y falta de infraestructura pública, centros de acopia y transferencia, lo que aumenta costos y genera la pérdida de oportunidades.

Por ello, “desde 2017 comenzamos a ser parte de la solución con el desarrollo de Plataforma Industria Circular (PIC), una plataforma de facilitación de la colaboración entre organizaciones para enfrentar este desafío”, afirmó la Dra. Martínez, quien también señaló que todas esas brechas detectadas son insumos para el planteamiento de la Hoja de Ruta en Economía Circular para la región de Valparaíso, que deberá construirse prontamente.

Casos destacados

En el desarrollo del proyecto “Conformación y activación del ecosistema regional de economía circular, y bases para una hoja de ruta”, el equipo de trabajo identificó modelos de trabajo en variados sectores: empresas e instituciones públicas, grandes y pequeños, las que son un ejemplo a seguir para toda la región.

Así, destacan Orito, la planta de reciclaje de la Ilustre Municipalidad de Rapa Nui, construida sobre lo que fue originalmente un vertedero. Hoy trabajan con variados tipos de residuos, acopiando, comprimiendo y gestionando envíos hacia Valparaíso y Santiago (falta de valorización local, o volúmenes muy elevados para ello), además tienen programas de capacitación; Kombu-Life en Aconcagua, que realiza procesos de fermentación para la producción y comercialización de Kombucha, Chukrut y Kimchi. Actualmente con cobertura en Los Andes y comunas aledañas, con un modelo de circularidad para el reuso de envases.

También está Kallvü en el Gran Valparaíso, moda circular de alta gama, con diseño textil en dos líneas: fieltro amasado para abrigos sin costura e impresión botánica, todo a mano, junto con Actitud Vinicyma, empresa con enfoque sostenible a base de la revalorización de residuos bioactivos agroalimentarios de Chile para el mundo y que en la actualidad ocupa los descartes vegetales del proceso de la vinificación para realizar nuevos productos a partir de los orujos (cáscaras y pepitas de las uvas) haciendo con ello economía circular.

En tanto, en Casablanca, destacan CAIMI, que con el lema “Ideas que mejoran al mundo”, no sólo innova en la oferta de recubrimientos técnicos (llamado usualmente cuero sintético), sino que lo hace con gran calidad y pensando siempre en la sostenibilidad, y la Ilustre Municipalidad de Casablanca, donde el equipo de reciclaje trabaja en la gestión de los puntos verdes y la operación y gestión del Centro de Tratamiento Intermedio.

Por último, en la Provincia de San Antonio, se detectó a la Comunidad Logística San Antonio (COLSA), que une a públicos y privados, de forma de promover las buenas prácticas en la industria y están en el proceso de desarrollar un Acuerdo de Producción Limpia con 16 empresas, tanto portuarias como extraportuarias, con metas relacionadas a la medición de la huella de carbono, el reciclaje, la eficiencia energética, educación ambiental, entre otras. Por su parte, Reinventa, es una empresa de gestión de reciclaje de aceite de cocina usado, que acopia y vende el aceite, además de realizar educación ambiental, y Sitrans, empresa logística con más de 40 años de historia, parte de Ultramar. Cuenta con una amplia red de depósitos e instalaciones, prestando apoyo a importadores y exportadores de diversas industrias en todo el país.

En la oportunidad, los asistentes también pudieron conocer más de iniciativas en torno a la economía circular en la región de Valparaíso, como las que está implementando la Municipalidad de Viña del Mar, que genera 410 toneladas de residuos al día, las que se van al relleno sanitario El Molle, por lo que Carolina Redondo, coordinadora de la Ley REP del municipio, aseguró que están ocupándose de esta materia para responder el interés de la ciudadanía por reciclar. A juicio de Redondo, un puntal importante de este trabajo es dar a conocer a la ciudadanía que los recicladores de base son un eslabón primordial de la cadena.

Felipe Ossio, director Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comentó el impacto de los residuos de demolición y construcción RCD en Chile y la situación de la disposición de éstos en sitios ilegales.

Asimismo, Javier Mora, coordinador del Programa Territorio Circular de Corfo, Sofofa Hub y Ministerio de Medio Ambiente, entregó los aspectos destacados de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular 2040, aportando datos locales de la región de Valparaíso.

Alianzas finalistas del Reto Economía Circular se preparan para la gran final en Edifica 2024

El Reto Economía Circular (REC), iniciativa de innovación abierta impulsada por Construir Innovando, CDT y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), con la ejecución del centro de innovación y emprendimiento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile OpenBeauchef, ha dado un importante paso luego de seleccionar las cinco alianzas que avanzan a la gran final de este concurso, el que se desarrollará en la Feria Edifica 2024.

El propósito del REC es congregar a diversos actores del sector de la construcción para fomentar el intercambio de conocimientos, colaboración y asociatividad. Su objetivo final es impulsar la transformación hacia un modelo de construcción más sostenible en el país, promoviendo prácticas de economía circular que minimicen los residuos y optimicen el uso de recursos.

Y es que el impulso a repensar y rediseñar sus modelos de negocio y operaciones hacia una construcción más sostenible y productiva es uno de los objetivos de este Reto, así lo explica Conrad Von Igel, gerente de Sostenibilidad e Innovación de la Cámara Chilena de la Construcción “Queremos que el Reto Economía Circular sea un verdadero motor de cambio para nuestra industria. Las cinco alianzas finalistas representan la fuerza del trabajo colaborativo y la innovación aplicada, y son el resultado de un proceso en el que se han integrado soluciones de economía circular que no solo buscan eficiencia, sino también un impacto positivo en toda la cadena de valor. Estamos muy ansiosos de ver cómo se enfrentarán en la gran final y cómo ayudan a acelerar la transformación de la industria.”

Las alianzas finalistas son:

1.- Axis Desarrollos Constructivos SA, Recylink y Sodimac: “Reutilícelo usted mismo”

Este proyecto propone un enfoque innovador para el reaprovechamiento de materiales de construcción, invitando a los usuarios a participar activamente en la reutilización de recursos.

2.- Kyklos, Refil y Boetsch: “Desmoldante R-I”

Este desarrollo busca crear un desmoldante reutilizable y reciclable que reduzca el impacto ambiental en la construcción, alineándose con los principios de la economía circular.

3.- SalfaCorp, Subcargo, Aceros AZA y Polpaico Soluciones: “Mueve RCD”

El proyecto se centra en la creación de un producto circular a partir de residuos de la construcción, específicamente un hormigón elaborado a partir de residuos del acero, contribuyendo significativamente a la reducción de desechos.

4.- Siena Constructora S.A., Ambipar Environment y Volcán: “Transformando un Nuevo RCD”

Este proyecto busca recuperar y reciclar yeso-cartón con el objetivo de reducir costos, disminuir la saturación de vertederos y fomentar el uso de materiales reciclados en las construcciones.

5.- Grupo Flesan, Regemac, Rebuilding e Innovazero: “Nuevos Modelos de negocio Circulares”

La iniciativa propone un innovador modelo de negocios de economía circular para la gestión de residuos, utilizando tecnología para rentabilizar los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y generar nuevos subproductos.

Camino a la gran final

Las alianzas finalistas se preparan para la instancia decisiva, mediante un proceso en el cual recibirán mentorías y acompañamiento para afinar sus propuestas y perfeccionar sus presentaciones. Durante el proceso que se desarrollará en Edifica, las alianzas presentarán sus proyectos frente a un jurado especializado, y tras la deliberación, las dos iniciativas seleccionadas recibirán financiamiento para la realización de pilotos, y una de ellas será seleccionada como la gran ganadora, participando en una misión internacional organizada por la CChC en 2025.

Mario Recabal Ramírez, gerente de innovación de Polpaico Soluciones, expresó su entusiasmo por el avance del proyecto “Mueve RCD” asegurando que: “El intercambio de conocimientos, la colaboración y la asociatividad para buscar soluciones innovadoras a los desafíos que están presentes en la construcción es un objetivo que compartimos con las empresas de nuestra alianza, y nos acerca a la meta que tenemos de contribuir a una industria más sostenible a través de modelos de economía circular”.

Por su parte, Javier Rojas Vivar, CEO de ReBuilding, destacó la importancia de su propuesta: “En el Demo Day nuestra alianza presentó nuestro innovador modelo de negocios de economía circular para una nueva gestión de residuos que permite, a través de la tecnología, rentabilizar los RCD y generar la creación de nuevos subproductos que impactarán de manera significativa a nuestro rubro y a todo el país”.

Te invitamos a ser parte de Edifica 2024, instancia donde se escogerán las iniciativas que liderarán el camino hacia un futuro más sostenible para el sector, y que serán parte de las múltiples actividades que se estarán desarrollando en la Plaza de la Innovación, lugar de encuentro que busca visualizar y demostrar cómo se proyecta la innovación en la industria.

Fuente: Edifica

ETC de la CChC, Reduciclo y Construye2025 realizan exitoso webinar sobre desafíos y nuevas competencias para la economía circular y la construcción

La importancia de potenciar los perfiles de los trabajadores del sector a través de la capacitación y certificación, el enfoque sustentable en la gestión de residuos y el cumplimiento de la norma fueron los ejes centrales de este encuentro, en el que participaron destacados especialistas.

La demanda por incorporar prácticas sustentables en el sector de la construcción dio pie al webinar “Desafíos y Nuevas Competencias Laborales en Economía Circular para Trabajadores y Trabajadoras de la Construcción”, en el que participaron Construye2025, ChileValora, Escuela Tecnológica de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción, el Organismo Sectorial de Competencias Laborales y ReduCiclo.

En la oportunidad, se trataron los tipos de competencias laborales relacionadas con la economía circular que requerirán los trabajadores de cara al futuro, haciendo énfasis en el manejo de residuos; y el financiamiento para cursos que ofrece el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), para que las empresas puedan perfeccionar a sus colaboradores.

La primera intervención estuvo a cargo de Víctor Makrinov, encargado de Gestión y Despliegue de ChileValora, quien explicó la estructura y funcionamiento de los organismos sectoriales de competencias laborales así como los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. El ejecutivo explicó que ChileValora tiene un directorio tripartito, en que participan representantes del sector privado —Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme)—, el sector público (ministerios del Trabajo, Educación y Economía) y de los trabajadores; y que su principal rol es evaluar y certificar las competencias laborales de trabajadores, por medio de un mecanismo que cuenta con fe pública, de carácter transparente y confiable a nivel nacional, para que aquella parte de la fuerza de trabajo que no dispone de un título, sea valorada y reconocida en su saber hacer, “y que los trabajadores tengan sus competencias laborales adquiridas y para eso se produce un sistema de evaluación, para ver que efectivamente se cumpla con el objetivo”, teniendo en cuenta la normativa del directorio tripartito.

A continuación, expuso Matías Donoso, presidente del Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL). Entre otros aspectos, caracterizó los perfiles clave del sector construcción, de acuerdo con los oficios que este sector requiere y las posibilidades de ir haciendo carrera a través de la capacitación y el aprendizaje. “La ruta que la persona puede seguir para su desarrollo laboral hasta llegar a ser capataz o administrador de una obra, todo ese ciclo de vida del trabajador y las competencias en cada uno de los puestos es lo que vamos trabajando desde el Organismo Sectorial, de manera de ir nutriendo a quienes realizan capacitaciones”, señaló.

En tercer lugar, tomó la palabra Alejandro Jaque, jefe de proyectos de la Escuela Tecnológica de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción, entidad que se encarga de dictar los cursos de capacitación para trabajadores de la construcción. “Nuestra misión es apoyar a los trabajadores, al bienestar de las personas, mediante el desarrollo del capital humano, entregando y facilitando capacitaciones para las empresas y así potenciar las habilidades personales y laborales de cada trabajador”, dijo.

Por su parte, Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, detalló las motivaciones para impulsar la capacitación y certificación en este ámbito, “no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde las distintas temáticas tiene una tremenda incidencia en la productividad”. La arquitecta dio cuenta de los bajos índices de productividad del país, “por tanto, todos los esfuerzos que hagamos como sector en cuanto a un capital humano más capacitado va a traer no solo beneficio a los trabajadores, sino también a las empresas”.

Finalmente y llevando el foco a la importancia de capacitar hacia la gestión de residuos, Lucas Bracho, CEO de ReduCiclo, sostuvo que “por cada 3,85 metros cuadrados construidos se ha generado en promedio un metro cúbico de desperdicio”, de ahí la necesidad de que los distintos trabajadores del sector manejen el proceso desde una mirada integral, que incluya la prevención, reducción y reutilización de los residuos. Para Bracho, es fundamental “ver los errores del inicio, con esto me refiero a no solamente visualizar el residuo, sino que dónde se genera este residuo”.

Durante el webinar también se hizo un llamado a las empresas a conocer las condiciones del Sence para financiar cursos de capacitación, informarse sobre los descuentos tributarios que implican e incluir estas actividades formativas como parte de la rutina de cada compañía.

Revisa el webinar completo en el canal de YouTube de Construye2025.

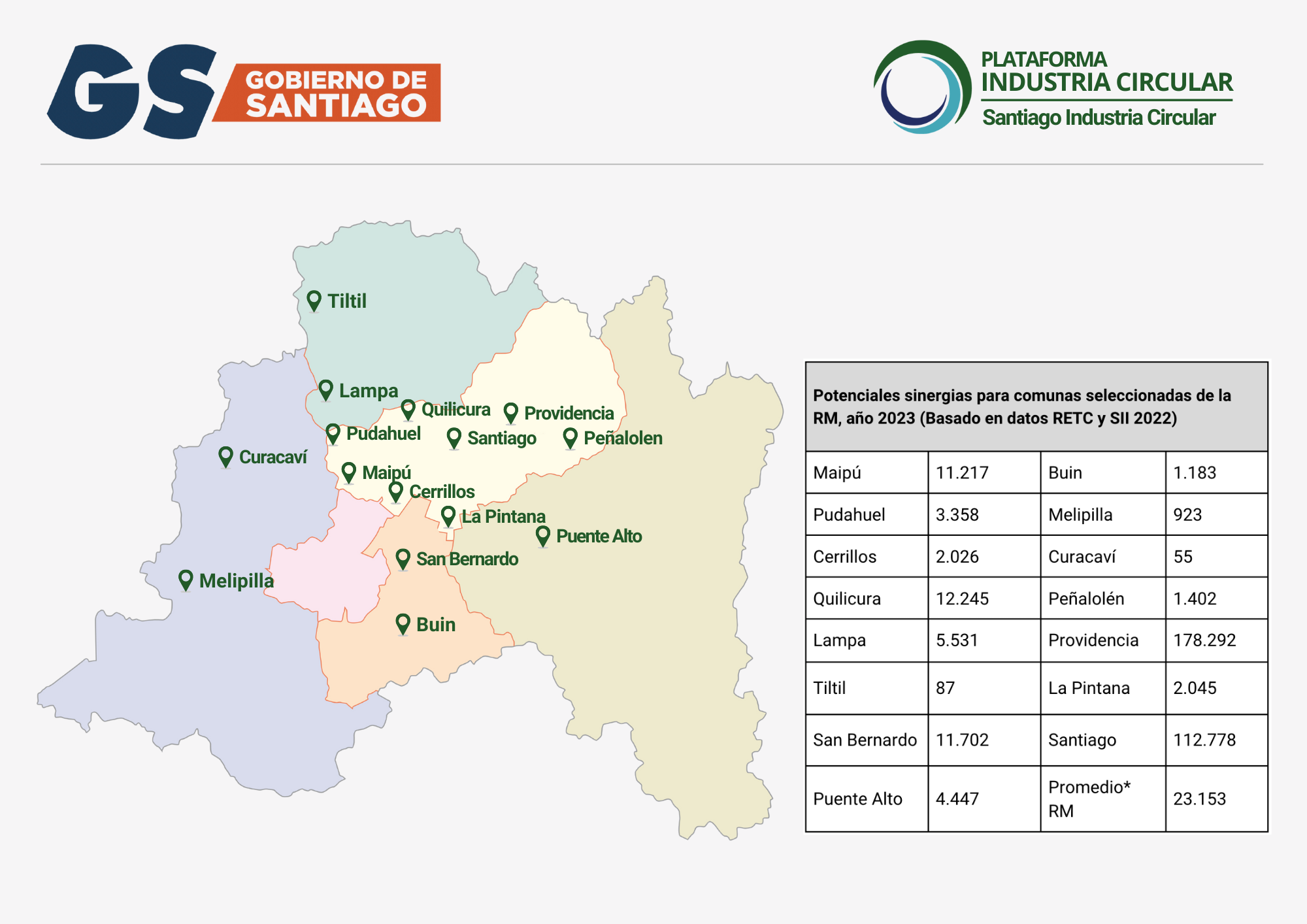

Más de 1.000.000 de oportunidades de negocio se podrían generar con los residuos de las empresas en la RM

A partir del diagnóstico generado por Santiago Industria Circular, se establece que menos del 1% de las empresas de la región declara sus residuos, y de ellas la mitad los valoriza, con lo que se pierde información y recursos que podrían generar más de un millón de oportunidades de negocio y un aumento de empleos verdes, entre otros beneficios.

La simbiosis industrial (SI) reduce la generación de residuos y sus costos de gestión, genera nuevas áreas de empleo e ingreso y formación de alianzas comerciales, tal como lo reconoce la hoja de ruta de Economía Circular. Por ello, es un componente esencial para Santiago Industria Circular, iniciativa del Gobierno de Santiago ejecutada por la Universidad de Valparaíso (UV) y financiada a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, que ha implementado Plataforma Industria Circular, para facilitar y reportar acciones de simbiosis industrial en la región Metropolitana.

De esta manera, sobre la base de un diagnóstico regional, se estima que se podrían generar 12 conexiones por empresa con otros actores de una misma comuna. “Considerando un segmento objetivo compuesto por las pymes y grandes empresas de los rubros primarios y secundarios, esto da un total de casi 1,5 millones de potenciales conexiones en la región”, puntualiza Patricia Martínez, directora de Plataforma Industria Circular.

Cálculos complementarios con enfoque territorial estiman cerca de 1,2 millones de potenciales oportunidades de negocio, considerando un promedio de 23.000 posibles conexiones entre empresas de una misma comuna.

Para lo anterior, se utilizó la base de datos con las 386.160 empresas de la RM, según el registro del Servicio de Impuestos Internos, y se aplicó un algoritmo desarrollado por la UV para calcular los potenciales “match” de simbiosis.

“El análisis muestra también la baja tasa actual de declaración de residuos no peligrosos de las empresas, a pesar de ser obligatorio para las que generan y/o reciben más de 12 toneladas al año, y el bajo nivel de conexión y simbiosis industrial en dicha gestión”, comenta Martínez.

Así, del total de 386.160 empresas, se ha establecido que sólo 1.608 de las compañías generadoras de residuos cuentan con declaración en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), equivalente a 3,2 millones de Ton. De esta cifra, solo la mitad de las empresas generadoras valorizaron sus residuos en la RM, llegando a 1,28 millones Ton, en base a 1.400 “conexiones” entre generadoras y receptoras o intermediarios.

De acuerdo con José Tomás Videla, codirector de Plataforma Industria Circular, las empresas que sí declararon sus residuos en RETC, generaron, en promedio, unas 2.000 ton al año, con diferencias entre rubros. Por ejemplo, “las del sector construcción declararon, en promedio, 3.700 Ton, sin mayores diferencias según su nivel de ventas. Sin embargo, de las casi 54.000 empresas de construcción en la región, menos del 1% declaró sus residuos. Por su parte, en el rubro manufactura, la generación de residuos depende del nivel de ventas, siendo 90 Ton el promedio en las pymes, hasta superar las 6.000 Ton en las empresas de mayores ventas. No obstante, de las pymes de manufactura en la región, solo un 2% declaró sus residuos, y de las grandes empresas, un 40% lo hizo”, precisa Videla.