La Red de Economía Circular de la Construcción da un paso clave: Gobernanza inicia su trabajo con primer taller en Corfo

Con el objetivo de activar las comisiones estratégicas y articular un modelo de gobernanza colaborativo, se realizó el primer taller de la Red ECC con su gobernanza ya conformada. El encuentro se llevó a cabo en Corfo y contó con la participación de representantes públicos, privados y técnicos del ecosistema de la construcción circular.

El jueves 19 de junio, en las dependencias de Corfo, se desarrolló el primer Taller de Vinculación y Comunicación con la Gobernanza ya constituida de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC). Este hito marca el inicio operativo de las comisiones que integran la gobernanza, articulando esfuerzos públicos y privados para la implementación de un modelo territorial circular en el sector construcción.

Durante la jornada se revisaron los avances del proyecto, entre ellos la reciente gira de prospección tecnológica al Reino Unido, que permitió conocer en terreno plantas de gestión y valorización de residuos en operación y maquinarias modulares aplicables al contexto chileno. También se presentó el modelo de gobernanza y se oficializaron los grupos de trabajo que abordarán brechas clave identificadas en etapas anteriores: inversión, habilitación normativa, articulación territorial e innovación circular.

De esta manera, la Gobernanza quedó conformada con un Comité Técnico, integrado por Corfo, Construye2025, el Gobierno de Santiago, la CDT y la Cámara Chilena de la Construcción (CCCh); y un Comité Consultivo, compuesto por representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Hacienda, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Territorio Circular, Chile GBC, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Seremi Medio Ambiente de la RM, el Gobierno de Santiago, y Plataforma Industria Circular.

En tanto, se establecieron entidades clave dentro del grupo Actor Estratégico: ministerios de Obras Públicas y Vivienda, Salud, Colegio de Arquitectos, CTEC, Instituto de la Construcción, AZA, SKC y Greenrec Lepanto.

“Estamos muy felices de haber recibido esta sesión de gobernanza de la Red ECC, que nos demuestra cómo ha ido avanzando esta iniciativa tan importante para nosotros, porque nos permite contar con proyectos piloto, con experiencias que demuestren que se puede hacer circular la construcción”, destacó Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad de Articulación Sectorial de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo.

La actividad destacó por el consenso en torno a simplificar las estructuras: las cuatro comisiones se reorganizarán en tres: 1.Inversión y Financiamiento Circular, liderada por María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile GBC, 2.Habilitación Territorial y Normativa, liderada por Manuel Gómez, representante de la Seremi de MedioAmbiente RM, y 3.Gobernanza y Cultura Colaborativa, liderada por Rodolfo Tagle, consultor de Plataforma Industria Circular, con dos ejes transversales —información y articulación— que atraviesan todo el trabajo de la Red.

En estas comisiones, se incluirá la colaboración de los aliados estratégicos, que aportarán su expertise técnica. “La interacción e intervención multisectorial permite enriquecer las oportunidades para superar los desafíos, acelerar las acciones y aumentar las probabilidades de éxito”, puntualiza Bárbara Silva, coordinadora del proyecto.

Asimismo, fueron elegidas como presidentas del Comité Consultivo, Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC, y Patricia Pastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago.

“Es importante seguir fortaleciendo nuestra Red de Economía Circular, hoy ya formamos las comisiones, con un trabajo profundo, ya están las metas y los objetivos claros, por lo que queremos seguir avanzando en esta transversalidad de poder trabajar públicos y privados con objetivos claros y poder tener pilotajes en Santiago, para después disponibilizar el modelo en todo el país”, afirmó Marisol Cortez.

De los diagnósticos a la acción

El facilitador del taller, Antonio Iturra, destacó la importancia de transformar barreras en oportunidades: “Pasamos de los diagnósticos a la acción. Este taller es un punto de inflexión para activar las comisiones con metas concretas y roles claros. La gobernanza no puede ser difusa; debe ser una palanca de liderazgo y articulación”.

De esta manera, una de las comisiones más activas fue la de Gobernanza y Cultura Colaborativa, la que anunció la elaboración de un mapa relacional de actores para visibilizar roles e interacciones. “Nos propusimos generar una visualización de la red, no sólo como una estructura funcional, sino como una comunidad activa, con mecanismos de comunicación efectiva y métricas de avance”, explicó Tagle.

Por su parte, María Fernanda Aguirre enfatizó la urgencia de mapear los instrumentos existentes. “Ya existen productos financieros desde la banca ética hasta la banca pública. Nuestro desafío es integrarlos y visibilizarlos para que las empresas del sector puedan acceder a ellos”, sostuvo.

En tanto, Manuel Gómez presentó el plan para desarrollar un webinar sobre normativas sanitarias, liderado por la Comisión de Habilitación Territorial y Normativa, que contará con el apoyo del Ministerio de Salud y la experiencia técnica de la empresa irlandesa Kiverco.

La Red ECC busca habilitar inversiones verdes y compras sustentables mediante la valorización de residuos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial. Este taller fue un paso fundamental para consolidar su gobernanza y comenzar a ejecutar acciones concretas que impulsen una construcción más sustentable en Chile.

Aguas grises: se publicó reglamento que cambia el paradigma de uso del agua en las viviendas y en la construcción

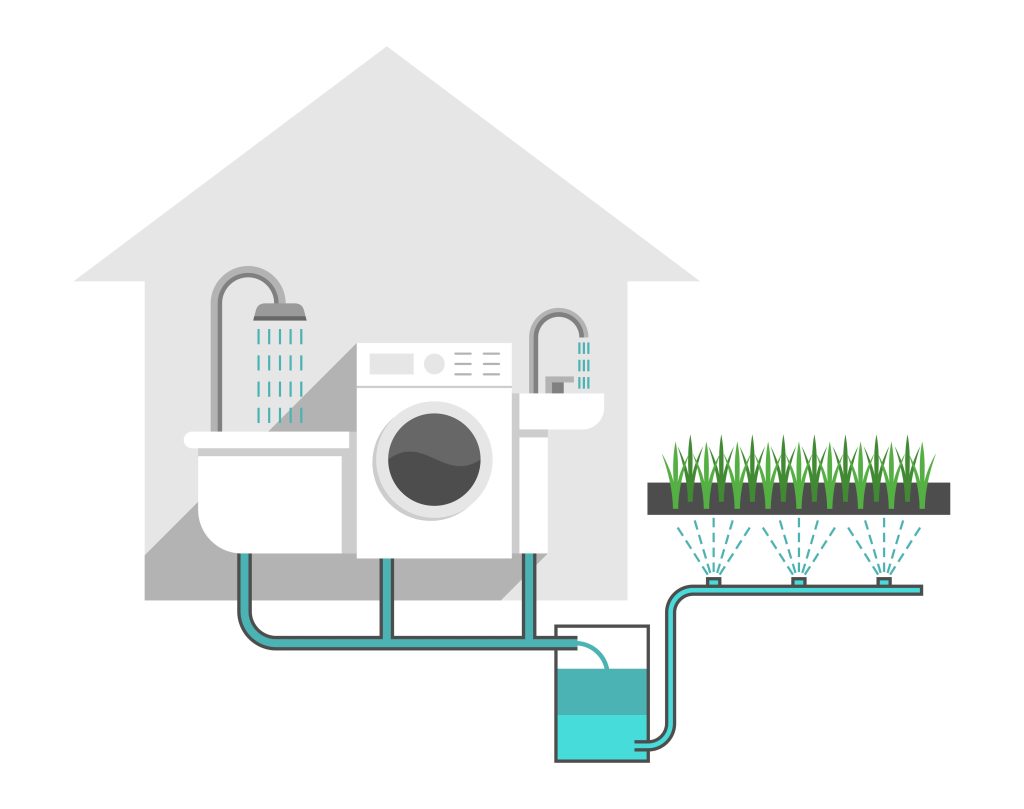

En el escenario de sequía de 15 años, una buena noticia es la publicación en el Diario Oficial del Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises, que permite utilizar el agua reciclada en los puntos urbanos, recreativos, ornamentales, industriales, ambientales e impactará en distintos sectores productivos.

Sin duda, en las últimas semanas se han vivido importantes hitos en términos reglamentarios. Por una parte, el 27 de mayo se publicó en el Diario Oficial la modificación a la Reglamentación Térmica, y el 9 de mayo, también se publicó el Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises.

“Considerando que el país vive una sequía de 15 años, ante un escenario de cambio climático y un continuo aumento de demanda por el agua, es necesario generar e incorporar nuevas fuentes de agua, como la reutilización de aguas grises, por lo que la publicación de este reglamento el 9 de mayo de 2024, permitirá poner en práctica la ley N°21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises”, señala Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Por ello, Karen Alaluf, encargada de la Unidad de Informática del Serviu Región de Valparaíso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), reconoce que “este reglamento lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo, realmente es un gran primer paso para formalizar estos proyectos de reutilización de agua grises y, de esta manera, contar con un instrumento legal para seguir implementando soluciones a nuestras viviendas sociales”.

En tanto, para Lucía del Pilar Beltrán, socia fundadora de Ecological, el documento es suficientemente acotado y permite dar un marco legal a acciones e iniciativas que ya se estaban desarrollando de forma espontánea, e informal, sobre todo en contextos rurales. “Este reglamento avanza en profesionalizar las soluciones, crear confianza y desarrollo en las nuevas tecnologías y crear estándares básicos que resguarden la salud de todos y todas”, opina.

A juicio de la autoridad de la DGA, la importancia de este reglamento es que éste “regula las instituciones asociadas a la fiscalización, entrega un marco para el diseño u operación de plantas para el reúso y fija estándares de calidad de agua dependiendo del reuso. Con su aplicación se podrá liberar agua potable que hoy es usada, por ejemplo, para el riego de jardines, cuidando así el agua que es un recurso finito y de esta manera, hacer más eficiente su uso”.

Sin embargo, para Alaluf, si bien es un gran aporte utilizar el agua reciclada en los puntos que señala el reglamento: Urbanos, Recreativos, Ornamentales, Industriales, Ambientales, “quedamos al debe en aquellos casos que nuestras soluciones superan la calidad de agua planteada en la ley así que debemos seguir trabajando en el tema para llegar pronto a regar hortalizas y alimentos de consumo, que es la fuente de sustento de muchos habitantes de las zonas rurales”.

Aunque “familiarizar a la población empíricamente con conceptos de calidad de agua, parámetros para los diferentes usos (urbanos, ornamentales, agricultura, o interés público), estrategias de auto-monitoreo, soluciones técnicas respaldadas, etc., nos parecen esfuerzos colectivos básicos que debemos realizar como sociedad, y este reglamento avanza en esa dirección”, asegura Beltrán.

Impactos esperados

Rodrigo Sanhueza espera que con este documento todos los sectores productivos, ya sea agricultura, minería, industria, construcción, entre otros, y el sector público desarrollen proyectos de reutilización de aguas grises, para así descomprimir la demanda de uso de agua potable para actividades que no lo requieren y priorizar el agua potable para consumo humano.

En el sector construcción, “sin duda que podrá implementarse para dejar de utilizar agua potable para el riego de jardines y descarga de sanitarios de los proyectos inmobiliarios que emprenda el sector privado y público. Es de toda lógica incorporar la sustentabilidad en las viviendas y los espacios recreativos y ornamentales”, asegura el director general de Aguas.

Añade que debiera impactar en la construcción de todo tipo de viviendas, así como en la edificación de infraestructura pública, áreas verdes y campos deportivos de municipios. “También debiera tener un impacto económico positivo en las personas, ya que con este reglamento se habilita al reúso de agua dentro de viviendas, por ende, se podrá rebajar el consumo y verse una disminución en el pago. Y los sectores productivos igualmente debieran liberar agua potable en sus procesos, reemplazandola por aguas grises en áreas donde el reglamento lo permita”.

Específicamente en las viviendas sociales, genera “un impacto totalmente revolucionario, porque cambia el paradigma de uso del agua en las viviendas. Estamos seguros que este reglamento les va a mejorar la calidad de vida a la mayoría, sino a todos los habitantes de viviendas sociales rurales, que se encuentran en zonas de sequía, donde en muchos casos deben pagar mensualmente camiones aljibes para poder satisfacer su demanda de agua”, explica Karen Alaluf.

Por otra parte, “también ayudará mucho a todos aquellos que trabajan en sus casas como lo observamos en nuestras viviendas pilotos: las familias trabajaban el cuero y otros se dedicaban al cultivo de flores. Con la actual sequía ellos veían muy incierto poder seguir ejerciendo estas labores, tema que gracias al reciclaje de aguas grises les dio una luz de esperanza a no perder su fuente de trabajo. Gracias a este reglamento y a las soluciones de reciclaje, podríamos señalar que sería factible mejorar sólo en la provincia de Petorca a más de 550 viviendas, entregando solución tanto a las viviendas construidas como las que están por construirse”, sostiene.

Por su parte, Lucía del Pilar Beltrán cree que si la implementación se desarrolla de forma responsable y a conciencia, “podemos disminuir los costos de construcción de las viviendas y mejorar el estándar en su entorno cercano, obteniendo mejoras visibles en la calidad de vida de las familias”.

Asimismo, establece que los impactos positivos no sólo son sociales y ambientales, sino que también económicos. “La vivienda social colectiva, por ejemplo, puede ser una oportunidad enorme, donde por un beneficio o subsidio de mejoramiento individual se pueda llegar a beneficios colectivos de alto impacto”, dice.

Experiencias previas

Desde antes de la publicación del reglamento, ya existían ejemplos de reutilización de aguas grises en viviendas sociales, a las que alude la profesional del Serviu Región de Valparaíso.

Específicamente se refiere a “Vivienda eficiente en recurso hídrico VERH”, un sistema integrado de gestión del agua a escala de vivienda unifamiliar, cuyo objetivo fue la administración efectiva del recurso hídrico a nivel domiciliario.

El proyecto debía ser viable, de fácil manejo y bajo costo para ser instalado en viviendas sociales, asegurando el acceso, distribución, reutilización y disminución del consumo hídrico de sus ocupantes.

“Debido a la gran sequía de la provincia de Petorca, nuestro foco fue allí, y nuestra idea era implementarlo en cuatro viviendas ubicadas de forma estratégica en zonas con características geomorfológicas diferentes entre sí: dos en el valle costero de Longotoma y dos en la precordillera de Cabildo y Petorca. Lo anterior se consideró con el fin de analizar comportamientos de los productos según ubicación geográfica y sus características climáticas, topográficas y de acceso”, cuenta.

Así, con la publicación del reglamento más el proyecto generado por el equipo de innovación de Serviu, Alaluf espera que se pueda crear una “política pública de construcción de viviendas sociales con eficiencia hídrica, en especial en las Zonas Rurales donde más se requiera, y al igual como hay subsidios para instalar paneles solares, pueda haber pronto un subsidio para el kit de eficiencia hídrica”.

a

a

La economía circular y la industrialización ganan terreno en las licitaciones públicas

Durante la Semana de la Madera se reunieron autoridades de diversos ministerios, quienes abordaron las ventajas de los sistemas industrializados y los desafíos que se presentan para su masificación.

En el Seminario “Oportunidades sector público y privado”, de la Semana de la Madera, que fue moderado por los gerentes de los programas de Corfo Madera de Alto Valor y Construye2025, José Pablo Undurraga y Marcos Brito, respectivamente, la industrialización fue protagonista. Cuatro exponentes del sector público abordaron el espacio que se abre tanto para la madera, cuyo uso en la construcción ha sido fuertemente promovido por dichos programas.

Para Construye2025, las metas son claras: masificar las edificaciones industrializadas y, al mismo tiempo, incorporar elementos de la economía circular en todas las licitaciones públicas. El espacio para ello es amplio. El Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Raul Irarrázabal, recordó que el plan de recuperación del Gobierno considera una cartera de al menos 32 proyectos de edificación pública por 133 mil millones de pesos a 2022, dentro de los cuales se encuentran nueve comisarías, nueve edificios sectoriales del MOP y tres dependencias para el Servicio Nacional de Aduanas.

En este ámbito, la autoridad explicó que el MOP presenta solamente un diseño referencial, no el definitivo, lo cual permite incorporar en el proyecto todos los sistemas que la constructora estime, de industrialización y, ojalá, en madera, según dijo. “Se abre la oportunidad a todos los proveedores y constructoras de incluir estructuras, revestimientos, o lo que estimen, en madera. Obviamente, pueden existir otros sistemas de industrialización, pero esta es una buena oportunidad para la madera”, puntualizó.

No obstante, hay una piedra de tope. “La edificación pública está muy mal estandarizada en todo Chile. Hay diferencias muy grandes en cómo la entendemos: una municipalidad entiende una cosa, otra institución pública entiende otra y, nosotros, como Dirección de Arquitectura, tenemos otro estándar y tenemos, de alguna manera, un desorden ahí. Por eso, estamos desarrollando una Política de Edificación Pública, para que la ocupen todas las unidades técnicas del país”, señaló Raúl Irarrázabal.

Certificación CES

Para el Gobierno, los principales focos son: la calidad de la arquitectura, la eficiencia de los recursos y la sustentabilidad. En este último aspecto, la Dirección de Arquitectura espera, por ejemplo, implementar la Certificación Edificio Sustentable (CES) en todos los edificios y fomentar la economía circular. “En el ámbito de la eficiencia, se consideran estudios de costo por metro cuadrado y capacitaciones, mientras que en la calidad, serán relevantes, entre otros puntos, la estandarización de bases de consultoría, la implementación BIM y la participación ciudadana en los proyectos”, detalló el Director Nacional de Arquitectura del MOP.

En este contexto, algunos de los proyectos icónicos que expuso en el seminario de la Semana de la Madera fueron: la Biblioteca Municipal de Nueva Imperial, la Escuela G70-Pivadenco, la Escuela Estación Toltén y la Escuela Los Troncos.

Otras obras públicas de edificación

Por su parte, el jefe del Área Arquitectura del Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Esteban Montenegro, destacó a la Escuela Cantino en Vilcún, en la Región de La Araucanía; y a la Escuela Roberto White en Palena, en la Región de Los Lagos. “En todos los proyectos de reposición, desde 2015, hemos establecido como requisito la Certificación CES, bajo el convencimiento de que la sustentabilidad es vital, pero también porque nos interesa contar con certificaciones que aseguren las condiciones de confort en los espacios educativos”, comentó.

Luego, la arquitecta del Departamento de Proyectos Hospitalarios del Ministerio de Salud (Minsal), Ana María Barroux, que prepara estándares y lineamientos técnicos, guías metodológicas, orientaciones y criterios, para el diseño de proyectos de establecimientos de salud, se refirió a la amplia cartera de proyectos del Minsal. “Desde marzo de 2018 se han construido 75 proyectos CESFAM, CECOSF y SAR, que se han sumado a la red asistencial y otros 72 se están construyendo o licitando, además, de 257 postas de salud rural, con una superficie de unos 250 m2 cada una, programadas entre 2020 y 2027”, dijo.

Según la arquitecta, es muy factible que los proyectos de atención primaria se puedan acoger a algún sistema de construcción industrializado, aunque, hasta ahora no se ha dado mayormente, salvo en construcciones menores. Esto, “principalmente, debido a los criterios de seguridad hospitalaria del ministerio, con altos indicadores de resistencia al sismo, lo que ha hecho que se optara por estructuras de hormigón armado. Pero es algo que se debe revisar en los establecimientos de atención primaria”, afirmó.

Enseguida, el jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda, Erwin Navarrete, recordó que, al menos, en viviendas, la construcción industrializada es un 33% más rápida, en comparación con las materialidades. “La manera de construir con madera debe ser industrializada para que haya un valor agregado y mucho tiene que ver con el diseño”, puntualizó. En este contexto, Navarrete se refirió a la inminente licitación de la Villa Panamericana de Cerrillos, en la que se premiará el uso de industrialización y BIM por primera vez, proyecto que albergará a los deportistas de los Juegos Panamericanos de 2023, pero además quedará como infraestructura habitacional, aportando 1.100 unidades habitacionales.