Construye2025 celebró 10 años con resultados concretos en productividad, sustentabilidad y colaboración sectorial

La iniciativa impulsada por Corfo desde 2015 mostró su impacto en cifras, avances normativos y articulación público-privada y académica, en una ceremonia que reunió a autoridades, gremios y actores clave del sector construcción.

Con cifras contundentes, hitos concretos y una visión compartida de futuro, el programa Construye2025, impulsado por Corfo, celebró sus 10 años de existencia en una ceremonia realizada el pasado 22 de enero en la Casa de la Cultura Anáhuac del Parque Metropolitano. La actividad contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda; el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, y autoridades de diversas carteras ministeriales y organismos vinculados.

Durante el evento se hizo un balance de la gestión, que abarca tres gobiernos y en el que destacan, entre otros, los siguientes logros:

- Creación, en 2017, del Consejo de Construcción Industrializada CCI.

- Publicación, en 2019, del Estándar BIM, cuya adopción pasó del 22% al 46%.

- Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.

- Implementación de cinco Acuerdos de Producción Limpia.

- Promoción del Índice de Productividad Laboral de la Construcción.

- Captación de $270.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del proyecto RED ECC.

- Consolidación de dos centros tecnológicos de referencia, CTEC y Cipycs.

Calidad de vida de las familias

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, evocó la figura de su antecesor en el cargo, Eduardo Bitran, en los comienzos del proyecto, resaltando “la visión que hubo en ese tiempo en la autoridad pública, junto con el mundo privado, para instalar un espacio de coordinación y de trabajo conjunto”. En la ocasión, puntualizó que “se han invertido más de 2.400 millones de pesos solamente en el programa Construye2025 directamente, y más de 50.000 millones de pesos que se han apalancado, tanto en el mundo público como en el mundo privado en estos últimos años”.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda, comentó que “dentro de las muestras que comparamos, que eran peras con peras, en promedio, la productividad ha subido un 8%”. Además, llamó la atención sobre la diferencia significativa que se produce en “las empresas que adoptan las políticas o programas que hemos diseñado acá, como, por ejemplo, en los métodos modernos de construcción, donde no es un 8% de mejora, sino un 20%, o un poquito más”, respecto de las compañías que no han acogido esas orientaciones.

En tanto, el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, recordó que, hace 10 años, cuando este proyecto era apenas un plano del escritorio de Corfo, muchos se preguntaban si era posible sentar en una misma mesa al Estado, a las empresas y a la academia para pensar la construcción a largo plazo”. En esa línea, manifestó que “juntos hemos logrado consolidar este espacio que permite validar, priorizar y codiseñar instrumentos que hoy son fundamentales para Chile”, pues “de eso se trata nuestro trabajo: de que las familias chilenas tengan una mejor calidad de vida, mejores casas, mejores barrios, mejores ciudades. En definitiva, un mejor Chile tan querido por todos nosotros”.

Premios y recuerdos imborrables

Durante la velada, el aporte de los tres personeros fue distinguido con galardones, los que también fueron otorgados a los expresidentes de Construye2025 Pablo Ivelic y Carolina Garafulich; a Daniel Bifani, jefe de la División de Desarrollo Sostenible de la DGOP, en representación del Ministerio de Obras Públicas; a Macarena Ortiz, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y a Marcos Brito, exgerente de Construye2025 y actual director ejecutivo del Instituto de la Construcción.

Tras ello, los micrófonos fueron abiertos, a fin de que los diversos actores involucrados en esta década de historia hicieran de manera distendida su propio recuento en torno al camino andado y los objetivos conseguidos.

Marcos Brito, quien fuera gerente del programa por 10 años, relató que su primer día de trabajo en Construye2025, el 4 de septiembre de 2015, coincidió con su cumpleaños: “Fue un tremendo regalo, por supuesto, que siempre llevé con mucha pasión, con mucho cariño”.

Al recapitular los desafíos, comentó que “para nosotros uno de los desafíos más grandes aquí es la Cámara Chilena de la Construcción”, un “gremio enorme” al que hubo que decirle “miren lo que está pasando con los residuos, lo que está pasando con la productividad”. El cambio fue muy grande, indicó. “La Cámara de hoy día es mucho más moderna, dinámica, está involucrada en las temáticas. Yo creo que eso para nosotros ha sido un tremendo logro”, observó, concluyendo que por ello “estamos tremendamente orgullosos”.

A su turno, Carolina Garafulich, gerenta general de PlanOK, se reconoció “impactada de lo que puede hacer un pequeño grupo de personas apostadas por algo”. Al referirse a la tarea puesta en marcha, recordó que “cada vez que nos juntábamos en un consejo, en un comité, donde fuera, nos dábamos cuenta de que no había mucho que consensuar porque más allá de dónde viniera cada persona, la visión que teníamos era similar y completa”. Añadió que todo ello pudo materializarse porque “hubo una motivación que fue mucho más allá de un rol”, y que dio lugar “a una organización tan generosa, que se dedicó a plantar semillas, a generar nuevas organizaciones, y al final son ellas las que toman vida y se multiplican”. De un proyecto así, sostuvo, “es imposible no enamorarse”.

Paola Molina, quien ha representado al Colegio de Arquitectos en diversas instancias, calificó a Construye2025 como “el gran faro que nos lleva hacia adelante, el camino que ha ido alimentando la visión de hacia dónde ir avanzando”. La profesional hizo hincapié en desafíos como la sostenibilidad, los más recientes instrumentos incorporados y el horizonte de la economía circular. “Si tenemos a las personas más sanas, con mejor calidad de vida, con mejor bienestar, salud y educación, de la parte laboral eso mejora también. Entonces, al final es economía para el país”, reflexionó.

En la oportunidad, asimismo, Enrique Loeser, presidente del Consejo de Construcción Industrializada, se refirió al proceso que ha implicado el programa en todos estos años. “Al comienzo había cosas ineficientes, y buscamos precisamente soluciones que incorporaran la eficiencia y la formación”, explicó el ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, quien puso énfasis al valorar la ruta recorrida “por Construye2025 durante tres gobiernos de distinta tendencia”.

Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad Articulación Sectorial en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, subrayó el papel estratégico que adquiere el quehacer colectivo en una instancia como esta, de cuya acción se mostró personalmente agradecida, a la vez que orgullosa, reconociendo la gestión de cada uno de los que han trabajado para hacer finalmente realidad la iniciativa. Y añadió que “cuando trabajamos colaborativamente se pueden producir cambios profundos, proyectar y plasmar de una manera distinta”.

Otros personeros que tomaron la palabra para compartir su experiencia dentro del programa fueron Pablo Ivelic, expresidente y CEO de Echeverría Izqquiero; Tatiana Martínez, Past President del CCI y gerenta general de Hormipret; Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, y Ricardo Flores, gerente de Desarrollo de IDIEM.

Por su parte, un emocionado Erwin Navarrete, gerente del programa, resaltó que “somos una familia, una tremenda familia que tiene mucho que entregar al país, a la sociedad. Todo lo construido sobre la faz de Chile lo hizo un constructor, un ingeniero o un arquitecto. Por ende, somos importantes para Chile, económicamente y también socialmente. Y eso lo tenemos que relevar. Ser una industria que se posicione a nivel nacional, y en estos próximos diez años también poder llegar a hacer algo muchísimo más grande junto con todos ustedes”.

Las sentidas palabras de quienes intervinieron en la ceremonia concitaron el entusiasta aplauso de los presentes, quienes luego del brindis ofrecido por el presidente, Francisco Costabal, compartieron un animado cóctel, fraternizando por los diez años de vida cumplidos por Construye2025.

Para más información sobre la memoria de los 10 años de Construye2025, visita el siguiente LINK.

Consejo Estratégico N°53 de Construye 2025 entrega balance y se prepara para definir la nueva hoja de ruta del programa

Durante la jornada se presentaron indicadores clave, entre los que destacan la generación de 22 manuales técnicos y el salto cuantitativo en viviendas industrializadas, sentando las bases para una nueva etapa de innovación y resiliencia territorial.

El viernes 9 de enero se llevó a cabo el Consejo Estratégico número 53 de Construye2025, una instancia que marcó un punto de inflexión para el programa de Corfo. Tras diez años de funcionamiento, el equipo y los representantes de la gobernanza se reunieron para analizar el balance de gestión e iniciar el proceso de prospección hacia una nueva era programática.

Durante la sesión, Erwin Navarrete, gerente del programa, destacó cifras que demuestran el impacto del programa en la industria nacional. Según el Índice de Productividad Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), las empresas que midieron sus índices en 2020, en el Estudio de Matrix Consulting, y se midieron nuevamente en el IPLC, aumentaron su productividad en un 17%. Además, se resaltó el avance en la industrialización, con un incremento desde 180 unidades en 2019 a cerca de 14.000 viviendas industrializadas reportadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Por su parte, el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, enfatizó la necesidad de mirar hacia el futuro con una perspectiva que trascienda lo realizado hasta ahora. El llamado del presidente fue a “abstraernos y, más que tener la mirada en los últimos 10 años, pensar en el sector de la construcción, de acuerdo a la mirada que tenemos desde la institución que representamos y de nuestro rol profesional”.

Hitos de una década de gestión

El balance de estos 10 años, presentado por la gerencia, arroja resultados tangibles en áreas como industrialización, digitalización y sustentabilidad. Navarrete detalló que el programa ha participado en cinco Acuerdos de Producción Limpia (APL) a nivel nacional y ha apoyado la vigencia de los centros tecnológicos CTEC y CIPYCS.

Otros logros relevantes son los siguientes:

- El posicionamiento como referente técnico en más de 60 apariciones y la realización de 60 seminarios nacionales e internacionales.

- La creación de 10 comités gestores que trabajaron periódicamente en temas como gestión de residuos, capacitación y el Consejo de Construcción Industrializada (CCI).

- El apoyo en la producción de manuales e instrumentos técnicos, incluyendo guías para proyectos de salud y estándares de roles BIM.

- La colaboración en 14 normas nacionales, destacando las de industrialización, gestión de residuos, economía circular, áridos reciclados y artificiales, entre otras.

Visión de Estado y capital social

Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad Articulación Sectorial en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, se refirió al programa como un “niño símbolo” por el rigor y orden que lo han caracterizado, subrayando que el éxito radica en el capital social generado. “Este programa nos ha mostrado muchas buenas prácticas para lograr este tránsito en el tiempo, así que estamos contentos de haber llegado a los 10 años, y también esperanzados en poder seguir trabajando en un desafío nuevo”, enfatizó.

Dote enfatizó que la clave ha sido el trabajo colaborativo entre el sector público, privado y la academia. Asimismo, se reconoció el aporte de figuras históricas como Helen Ipinza y el exgerente Marcos Brito, por su resiliencia en los inicios del programa.

Desafíos hacia el 2035: Innovación y personas

La jornada incluyó un taller de prospección donde se discutió la necesidad de superar el “cortoplacismo normativo” que a menudo impide cambios de largo plazo en la industria. Los asistentes coincidieron en que el nuevo ciclo debe enfocarse en:

- El talento humano: La inclusión laboral femenina y la atracción de jóvenes profesionales se identificaron como ejes críticos para que la construcción sea vista como una industria tecnológica y segura.

- Nuevas tecnologías: La integración de inteligencia artificial, robótica y blockchain para la gestión de datos y toma de decisiones.

- Resiliencia climática: El desarrollo de soluciones ante la sequía y el financiamiento verde.

La nueva hoja de ruta 2035 se desarrollará durante los próximos cuatro meses, en un proceso participativo que incluye etapas de diagnóstico y validación técnica.

De la formación a la obra: las claves para consolidar el capital humano femenino en el sector

Integrantes del comité técnico abordaron la necesidad de implementar incentivos cruzados entre empresas y municipios, además de capacitar a las líneas de mando para generar ambientes laborales seguros y dignos que permitan retener el talento de las mujeres en la edificación.

La sesión del Comité Gestor de Capital Humano, liderada por Erwin Navarrete, gerente de Construye2025, marcó un hito de transición para el programa. Con los primeros 10 años del programa ya recorridos, el enfoque se ha desplazado hacia la creación de una nueva hoja de ruta que proyecte la industria hacia la próxima década.

Navarrete destacó la relevancia de este grupo de trabajo y la importancia de su continuidad en el tiempo, señalando que “vamos a ver cuál es la radiografía de la industria de la construcción el día de hoy y vamos a ver cuáles son los nuevos temas que queremos proyectar a 10 años más”.

Metodologías para una integración efectiva

Una de las intervenciones destacadas fue la de María Carolina García, cocreadora de Maestras en Obras, quien compartió su experiencia en la formación de mujeres para oficios en obra. Su enfoque no se limita a la enseñanza técnica, sino que abarca el crecimiento personal y la cultura del trabajo. Sobre la importancia de la representación masiva, García enfatizó que “sobre el 30% en una organización, se libera un poco, se puede expresar la mujer poner su tipo de talento, etcétera y se empieza a generar la apertura”.

Para la experta, el proceso de integración debe ser integral y consciente de la realidad de las trabajadoras. Al respecto, María Carolina García explicó que su labor consiste en “formar mujeres en oficios de la construcción, pero también con una mirada de crecimiento personal y de cultura de trabajo”.

Hacia una industria más atractiva

El debate se centró en la percepción actual de la construcción, comparándola con sectores que han logrado posicionarse mejor en el mercado laboral. En este sentido, Navarrete fue enfático al declarar que “tenemos que buscar la forma de que sea una industria atractiva, así como la minería… una industria en la que la gente quiera participar, que no sea la última opción”.

En este punto, Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, apuntó a una de las principales falencias que restan atractivo a la construcción como espacio laboral. “¿Por qué minería y por qué no construcción?, porque la construcción también es una actividad de riesgo, y en minería te pagan por el riesgo. En la construcción no te pagan el riesgo pese a que es percibida también como una actividad peligrosa. Y como toda actividad peligrosa tiene un costo mayor” que, desde la percepción de los profesionales, no siempre es retribuido.

La discusión también subrayó que el cambio cultural debe involucrar activamente a los hombres para generar valor compartido y transformar el entorno laboral desde la raíz. La mesa concluyó que es vital capacitar a las líneas de mando para generar ambientes donde la inclusión sea una responsabilidad compartida.

Como producto concreto de este comité, se anunció la publicación de un boletín de iniciativas que recopilará las buenas prácticas de inclusión laboral femenina. Este documento busca servir de guía para que otras empresas repliquen modelos exitosos, asegurando que el trabajo realizado por Construye2025 tenga continuidad.

Academia y formación temprana

Durante el comité también se analizó la brecha existente entre la industria y las instituciones educativas, enfatizando que la construcción no es percibida como una opción atractiva en etapas escolares. Se discutió la importancia de intervenir en los colegios técnicos profesionales y universidades para proponer asignaturas que integren competencias de capital humano. Pero también facilitar la maternidad no solo en el trabajo, sino que también en la ruta formativa, apoyando a las mujeres también en la etapa de formación.

Sobre este punto, el gerente de Construye2025 subrayó la necesidad de actuar con prontitud para evitar una crisis de mano de obra en el futuro: “Hay que ver cómo atraemos el capital humano, tanto femenino como el existente, lo potenciamos y cómo hacemos también nuestra industria mucho más atractiva para que el capital humano lo vea”.

Asimismo, se destacó que la formación no debe limitarse a lo técnico, sino que debe incluir un relato inspirador que muestre a la construcción como un motor de desarrollo sostenible y modernidad para el país.

Incentivos y colaboración con el entorno local

Otro eje relevante fue la propuesta de generar incentivos cruzados entre las empresas constructoras y las municipalidades para fomentar la contratación de mujeres de la misma comuna. Esta estrategia busca mejorar la calidad de vida de las trabajadoras al reducir los tiempos de desplazamiento y permitir una mejor conciliación con la vida familiar. La mesa de trabajo sugirió que el cumplimiento de estas prácticas podría estar vinculado a beneficios sociales o puntajes adicionales en procesos de licitación y certificación.

La jornada concluyó con una invitación abierta a los próximos talleres de planificación, asegurando que “es muy importante que estén presente, por lo menos en las sesiones o talleres que se van a hacer de cara a la nueva hoja de ruta”.

Los participantes de esta sesión del Comité Gestor de Capital Humano fueron los siguientes:

- Edelmira Dote, Corfo

- Carolina Garafulich, Plan OK

- María Carolina García, Maestras en Obra,

- Virginia Vargas, Constructora Carrán S.A.

- Katherine Pacheco, Inacap

- Carolina Reyes, Echeverría Izquierdo

- Andrea Zabaleta, Echeverría Izquierdo

- Valery Zampillo, Unacem

- Erwin Navarrete, Construye2025

- Manuel Álvarez, Construye2025

- Alejandra Tapia, Construye2025

Capital humano en construcción: consensos, urgencias y hoja de ruta para el futuro

Representantes del sector público, privado, gremios y la academia se reunieron en la tercera sesión del Comité Gestor de Capital Humano de Construye2025, para priorizar acciones concretas y formar un comité ejecutivo que impulse su ejecución. La inclusión de mujeres, la formación continua y la digitalización fueron ejes clave del diálogo.

La jornada del 27 de noviembre fue decisiva para el Comité Gestor de Capital Humano de Construye2025. En su tercera sesión, representantes de distintos sectores dialogaron en profundidad para vincular brechas detectadas con acciones de corto, mediano y largo plazo. La instancia cerró con la conformación de un Comité Ejecutivo encargado de ejecutar las iniciativas priorizadas, asegurando que no queden solo en el papel.

“Para nosotros es muy importante y para la industria también, llevar estos temas. Es un tema que va a seguir en la balanza por mucho tiempo: el capital humano. Si no nos preparamos ahora para 10 o 20 años más, nos va a afectar después”, advirtió Erwin Navarrete, gerente de Construye2025.

Durante la sesión, se trabajó colaborativamente en torno a dos ejes centrales: formación y certificación e inclusión y retención. Las mesas levantaron propuestas específicas a partir de temas prioritarios como la inclusión femenina, los incentivos laborales y la digitalización.

Propuestas desde las mesas de trabajo

Una de las mesas priorizó la inclusión de mujeres en la construcción, proponiendo una plataforma gratuita con un plan formativo con enfoque de género para empresas, mentorías entre mujeres del rubro, infraestructura habilitante (como salas de lactancia, baños y camarines), y paridad salarial.

También se destacó la necesidad de “fortalecer las alianzas sectoriales, sobre todo con el sector de educación, para promover la participación de jóvenes” y “promover el uso de precontrato y programa aprendiz”, como explicó Anita Melo, profesional del Departamento de Capacitación a Personas del SENCE: “Son dos instrumentos que existen en el SENCE y que pueden servir mucho para contratar o precontratar y capacitar con un impuesto al trabajo”.

Otra mesa puso el foco en la digitalización, destacando que “ya no es una cuestión de futuro”, y que se suma a la histórica brecha de alfabetización. La propuesta fue clara: “Desarrollar rutas formativas, capacitaciones de acuerdo con las brechas detectadas, y certificaciones de competencia laboral”, además de impulsar micro certificaciones y medición de impacto mediante KPIs específicos.

“Tenemos que dejar de poner toda la responsabilidad en la empresa en términos de formación. Tenemos que traspasar responsabilidad en mi propio desarrollo como persona y asumirlo”, planteó una de las voceras de la mesa, destacando la necesidad de una formación permanente y personalizada.

Del diagnóstico a la acción

Uno de los hitos clave de esta tercera sesión fue la conformación del Comité Ejecutivo del capital humano, cuyo rol será viabilizar las decisiones del comité ampliado. “Este comité no reemplaza al gestor, sino que lo habilita. Va a buscar la forma de poder llevar a cabo lo que el comité define”, explicó Navarrete.

Este enfoque de gobernanza colaborativa busca generar productos concretos, replicando el modelo exitoso del comité académico de Construye2025. “Queremos sacar un producto como academia, acá también con capital humano. Eso no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer entre todos y necesitamos el apoyo de ustedes”, agregó el gerente.

De esta manera, el Comité Ejecutivo quedó conformado por el Instituto de la Construcción, Sence, DGOP, Maestras en Obra y OTIC CChC.

Erwin Navarrete cerró destacando la relevancia del encuentro: “Tenemos una tremenda impresión del trabajo que se puede realizar desde acá, pero también un tremendo desafío para ver cómo mejoramos y retenemos el capital humano para la industria de la construcción, no solo ahora, sino en los próximos 10, 20 o 50 años”.

Los participantes de este comité son:

- Anita Melo – Sence

- Marcos Brito – IC

- Edelmira Dote – Corfo

- Danitza Pino – DGOP MOP

- Nicole Saavedra – DGOP MOP

- Mariela Muñoz – CDT

- Alejandra Lutfy – MUCC

- María Carolina García – Maestras en Obra

- Marcia Salas – OTIC CChC

- Manuel Álvarez – Construye2025

- Alejandra Tapia – Construye2025

- Erwin Navarrete – Construye2025

Productividad Laboral de la Construcción 2025 aumenta un 8% respecto de 2020 y 17% en empresas medidas en 2020

El estudio, presentado por la CDT, la Cámara Chilena de la Construcción y Construye2025, revela mejoras en la eficiencia laboral y la gestión de residuos. Un dato muy revelador es el aumento de la productividad en empresas que participaron de Matrix: de 0,24 a 0,28 m2/persona día, lo que implica un 17% más de productividad en las entidades que se midieron por segunda vez.

La CDT fue el escenario de la presentación oficial del Índice de Productividad Laboral de la Construcción (IPLC) 2025, un estudio desarrollado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la CDT, en el contexto del Observatorio de Productividad y con el apoyo del programa Construye2025. Entre las principales conclusiones del estudio destacan el aumento del 8% en productividad laboral en 2025 con respecto a 2020, y que las empresas medidas en el estudio de Matrix (2020), y en el IPLC, pasaron de 0,24 a 0,28 m2/persona día, lo que implica un 17% más de productividad.

Este encuentro reunió a actores clave del sector con el propósito común de avanzar hacia una industria más productiva, colaborativa y con información confiable para la toma de mejores decisiones. La jornada contó con las palabras de bienvenida de Claudio Cerda, vicepresidente de la CChC y presidente del Consejo de Sostenibilidad; y Francisco Costabal, presidente de Construye2025. Ambos oradores destacaron la relevancia de contar con este indicador como una herramienta central para medir el desempeño de la industria y el impacto de las acciones impulsadas en materia de productividad.

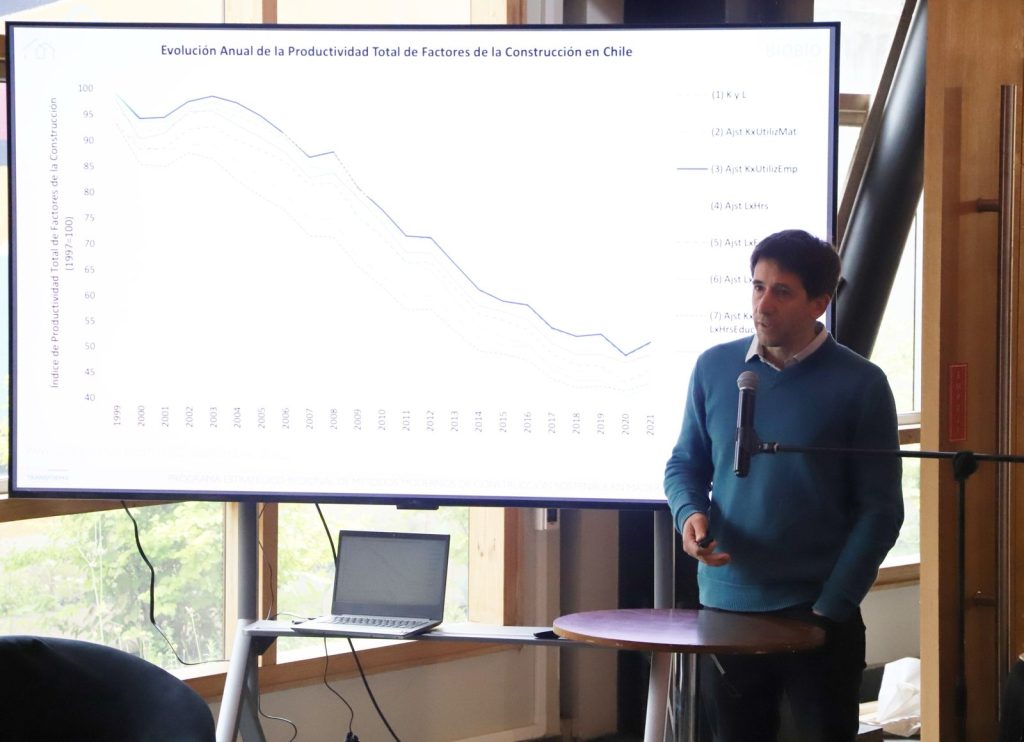

La importancia de medir

Claudio Cerda, vicepresidente de la CChC, recordó que el tema de la productividad ha sido un eje relevante para la cámara, impulsando un estudio anterior con Matrix para abordar la baja o nula productividad de la construcción a nivel mundial y en Chile. El desafío principal tras el estudio fue establecer cómo medir la productividad de manera continua en el tiempo para evaluar si las iniciativas estaban impactando positivamente.

“Lo que nos interesa en estos indicadores es cómo se mueve la aguja en cuántos dólares por hora hombre en infraestructura.Y el Observatorio nació un poco de eso, de decir cómo podemos tener una medida, cómo lo estamos haciendo con mayor frecuencia para poder ver si estamos en la dirección correcta, corregir el rumbo o hacer más acciones que impacten este campo”, señaló Cerda.

Por su parte, Francisco Costabal celebró la presentación del IPLC, comentando que “el dato mata cualquier atisbo de insinuación de cómo vamos”. Para Costabal, este indicador es “realmente oro” y lo que la industria necesita, ya que permite realizar análisis informados, evaluar la efectividad de programas (como industrialización, digitalización, contratos colaborativos y capacitaciones) y demostrar si el programa Construye2025 fue efectivo en sus metas de mejorar la sustentabilidad y productividad del sector.

Ejes de trabajo de la Comisión de Productividad

Guido Sepúlveda, presidente de la Comisión de Productividad de la CChC, y Janen Calle, líder de productividad de la CDT, contextualizaron el proyecto, mencionando que la construcción es una industria que se ha quedado rezagada en productividad a nivel mundial, con curvas estancadas en los últimos 20 años. El estudio Matrix sirvió como insumo para identificar palancas a gestionar. La mejora de la productividad no solo busca la eficiencia per se, sino también aumentar la sostenibilidad de las empresas, facilitar el acceso a vivienda e infraestructura, y recuperar el atractivo del sector ante el nuevo talento.

Los tres grandes pilares promovidos por la comisión son:

- Gestión productiva en la cadena de valor.

- Digitalización de procesos.

- Construcción industrializada.

Como base de estos pilares se encuentra el capital humano, que debe estar preparado para su correcta ejecución. Un eje transversal es el monitoreo de los marcos regulatorios y normativos, que impactan en costos y productividad. Finalmente, la medición y comunicación de métricas resalta como vía maestra, pues lo que no se mide, no se puede mejorar. El Observatorio de Productividad busca convertir la productividad en acción, medición y comparación.

IPLC 2025: Los indicadores clave

Leonardo Caamaño, coordinador de proyectos de productividad de la CDT, y Javiera Gómez, profesional de proyectos de productividad, presentaron los resultados del IPLC, que se centró en la edificación en altura (mayor a cuatro pisos) debido a la existencia de una línea base de comparación (estudio Matrix 2020). El levantamiento incluyó 74 proyectos terminados entre 2023 y 2024, con la participación de 25 empresas. El periodo de análisis para la productividad abarcó desde el inicio de las fundaciones hasta la recepción del mandante.

Los indicadores levantados y sus resultados promedio fueron:

| INDICADOR | RESULTADO PROMEDIO (IPLC 2025) |

| Productividad Laboral (m2 persona/día) | 0,26 |

| Desviación de Plazo (%) | 15,9% |

| Desviación de Costo (sobre presupuesto) | 5,6% |

| Generación de Residuos (m2/m3) | 0,25 |

| Productividad con MMC (m2 persona/día) | 0,27 (vs. 0.22 sin MMC) |

| Productividad con BIM (m2 persona/día) | 0,29 (vs. 0.24 sin BIM) |

La muestra se concentró en un 85% en la zona centro, con una altura promedio de 13 pisos.

Análisis comparativo con Matrix 2020:

- Productividad Laboral: Aumentó de 0,24 a 0,26 (m2 persona/día), lo que representa un incremento del 8%. Este aumento es considerado un logro significativo dado el contexto de estallido social y pandemia.

- Desviación de Plazo: Se mantuvo relativamente igual (15,9% en 2025 vs. 16% en 2020).

- Desviación de Costo: Aumentó de 4% a 5,6%, atribuido al impacto de años de crisis y paralizaciones en los proyectos.

- Generación de Residuos: Se redujo en un 7% (de 0,27 a 0,25(m2/m3), indicando que los esfuerzos en gestión de residuos y sostenibilidad ambiental están dando frutos.

Medir para mejorar: La evidencia del valor

Un hallazgo clave se dio al analizar el desempeño de las siete empresas que participaron tanto en el estudio Matrix 2020 como en el IPLC 2025 (28 proyectos en total).

- Su productividad aumentó de 0,24 a 0,28 m2/persona día, lo que implica un 17% más de productividad en las empresas que se midieron por segunda vez.

- Estas empresas también mejoraron en los demás indicadores: reducción de la desviación de plazo (de 16% a 13%), mayor control de presupuesto (de 5% a 1,7%), y menor generación de residuos (de 0,27 a 0,24 (m2/m3).

Este resultado demuestra que la medición continua genera un círculo virtuoso, motivando a las empresas que participaron por primera vez a seguir midiendo.

El manual: Estandarización y calidad del dato

El equipo de la CDT identificó que el principal desafío en el levantamiento de datos es la calidad y precisión de la información, ya que solo una de cada tres empresas logra tener datos de calidad. Existía una dificultad para encontrar y centralizar la información, además de una falta de estándares claros sobre qué y cómo medir.

Para enfrentar estos vacíos, se presentó el Manual para la Medición y Análisis de Indicadores de Productividad Laboral de la Construcción, en cuya redacción el programa Construye2025 tuvo una importante participación, y que reúne las siguientes características:

- Propósito: Estandarizar el levantamiento de datos de productividad en obra, crear un lenguaje común entre las empresas y ser una guía práctica para obtener indicadores precisos y útiles.

- Contenido: El manual abarca los mismos indicadores del IPLC (productividad, residuos, desviación de plazo y costos, uso de MMC y BIM).

- Beneficios: Promueve el estándar de medición, asegura la trazabilidad, reduce la variabilidad, facilita la comunicación y sirve como una herramienta de mejora continua.

La jornada culminó con la entrega física del manual a las empresas participantes y la firma de un compromiso de colaboración para las próximas mediciones. Además del manual, se presentó un dashboard público con la información agregada para realizar cruces de datos y análisis, junto con informes individuales para las empresas participantes.

El llamado de Construye2025 y la CChC es a utilizar estos datos, integrarlos en la gestión interna de las empresas y mantener la medición constante para asegurar que la productividad en la construcción chilena siga avanzando.

Hoja de Ruta BIM presentó los resultados de su gestión 2025

Con la presencia de diversos actores del sector y participantes del trabajo colaborativo realizado durante el año, la Hoja de Ruta BIM presentó sus principales avances de 2025. En la oportunidad, se mostraron los resultados de la Encuesta Nacional BIM, la misión a Singapur, los avances de grandes mandantes en relación a BIM, casos de éxito, entre otros.

La tarde del pasado miércoles 10 de diciembre, la Hoja de Ruta BIM, iniciativa que convoca a 17 organismos en una alianza público – privada y academia y cuyo objetivo es establecer lineamientos y acciones estratégicas que permitan alcanzar la meta de adopción de BIM de un 70% en Chile al 2028, presentó sus principales avances durante este año, en un evento, denominado: “De la estrategia a la acción: consolidando el primer paso de la Hoja de Ruta BIM”.

Durante la jornada, Rodrigo Sánchez, Líder de la Aceleradora BIM de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), agradeció a las organizaciones que han estado trabajando durante todo el año, coordinadamente y priorizando esfuerzos e iniciativas con un fin común de poder acelerar la adopción de la metodología BIM, para poder así, mejorar la productividad de la industria.

Acciones y actividades: algunos hitos destacados del 2025

Según se detalló, a lo largo de este año, se inició con algún grado de avance el 100% de acciones (14/14), logrando finalizar la mitad de ellas (50%). En el caso de las actividades, un 81% fueron iniciadas (44/54), alcanzando a terminar el 65% de estas (35/54).

En el evento se destacaron algunos ejemplos, como la acción 1 de Proyectos públicos (del grupo Estrategia), donde se han actualizado los requerimientos en licitaciones y niveles de implementación en diferentes organizaciones del sector público y se han generado instancias intersectoriales de trabajo. Dentro de los avances en esta acción, destaca la Mesa Minera AWP-BIM para proyectos mineros de montaje industrial. En la oportunidad, Carla Vivallos, ingeniera de proyectos Gerencia Ingeniería y Construcción, Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, dio detalles de esta Mesa, que busca impulsar la utilización del BIM y AWP como principal gestor de proyectos de la industria minera, potenciando el valor de la gestión de información del modelo, siendo BIM y AWP solicitado en el 100% de sus licitaciones de ingeniería y prefactibilidad.

Otro avance en esta acción, es la implementación estratégica BIM Minvu, la que según contó Yerko Jeria, profesional de la Secretaría de Construcción Sustentable, DITEC, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es una consultoría en desarrollo para elaborar la estrategia para implementar la metodología BIM en las actividades del Minvu relacionadas a planes y programas de vivienda e infraestructura, estableciendo el estado actual, las brechas existentes para dicha implementación y expresado en una planificación inicial para el período 2025-2028.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) también cuenta con un plan de implementación BIM que ha tenido avances este año. Durante la jornada, Evelyn Reid, arquitecta, Secretaria Ejecutiva Comité BIM del MOP, mencionó algunos de los logros obtenidos, tanto internos como externos, entre los que destacaban: creación de la gobernanza de la implementación, lanzamiento del Plan, primer reporte de avance de las actividades transversales del mismo, participación en Congreso Internacional BIM Forum, participación en subcomité Estándar BIM para proyectos públicos de la Hoja de Ruta, entre otros.

Otra iniciativa destacada durante el evento fue la acción 8 de Beneficios del grupo Mensaje, donde se identificaron y documentaron casos de implementación de BIM en empresas chilenas del sector, con el fin de visibilizar los beneficios de esta metodología y fomentar su adopción en la construcción. Según explicó Erwin Navarrete, gerente de Construye2025, para abordar esta acción se realizaron cinco cápsulas que abordaron diferentes aspectos de la metodología y sus ventajas (Introducción, Edificación, Infraestructura, Montaje industrial y casos MOP).

También se habló de las acciones relacionadas a preparar a los actores para la gestión de información a través de la metodlogía BIM, beneficiando diversos frentes, desde niveles directivos hasta los niveles técnicos-operativos de distintos tipos de empresas y proyectos (acción 10, sobre Perfiles BIM Oficios; acción 11, sobre un programa de dirección estratégica BIM y la acción 12, sobre el Reto BIM. Todas pertenecientes al grupo de Capacitación). Respecto a esta última, Manuel Núñez, subgerente de Transformación digital del Centro Tecnológico para la innovación en la Construcción (CTEC), entregó detalles sobre esta iniciativa que buscaba transferir capacidades de adopción de la Metodología BIM a PYMES, para desarrollar un proceso de implementación BIM en sus organizaciones que les permitiera incorporar estándares, procesos y tecnología para aumentar su nivel de madurez BIM.

Un último grupo que se destacó en el evento fue el de Fomento, con detalles de la acción 13 sobre la Misión a Singapur. En la oportunidad, Nicolás Geister, vicepresidente del Comité de Especialidades, BIM MGMT – Coordinador BIM y miembro de la Aceleradora BIM CChC, detalló algunas de las lecciones generales aprendidas sobre productividad, transformación digital e industrialización durante el viaje. Complementando lo anterior, Carolina Briones, directora ejecutiva de CTEC, quien también participó en la misión al país asiático, abordó algunos de los principales hallazgos, relacionados con: transformación digital (Adopción BIM impulsada por el Estado, con requerimientos y estándares alineados a buildingSMART Singapur), políticas gubernamentales (promueven la tecnología y estandarización en los proyectos), innovación, tecnología e IA (universidades impulsan innovación: robótica, automatización y sensores para monitoreo en tiempo real) e industrialización y DFMA.

Presentación Encuesta Nacional BIM 2025: principales resultados

El evento también fue lugar para presentar los resultados de la Encuesta Nacional BIM 2025 (ENB), que entregó interesantes datos, mostrando un aumento en los niveles de adopción en usuarios regulares de un 41% en 2022 a un 46% en esta última medición. Otro dato destacado fue el aumento de la adopción entre los usuarios indirectos (de un 8 a un 11%), mientras que en el caso de los usuarios ocasionales, hubo una baja del 31 al 26% en los niveles de adopción de la metodología. En cuanto a los niveles de adopción por disciplina, Mauricio Loyola, académico de la Universidad de Chile y director de la Encuesta Nacional BIM 2013-2025, señaló que Arquitectura e Ingeniería estructural, lideran con un 54 y 51%, respectivamente. La encuesta también mostró que los principales usos son para: revisión de diseño (49%, un aumento de 12 puntos respecto a 2022), elaboración de documentos y planos (47%) y coordinación 3D (47%).

Dentro de las principales conclusiones de este año, se indicó que: la adopción crece, pero más lento que en años anteriores, los mayores espacios para crecer están en regiones y en constructoras y que el bajo uso de BIM en construcción retrasa, limita y devalúa la adopción. Asimismo, crecen buenas prácticas de colaboración y estandarización, pero con fuertes diferencias entre usuarios ocasionales y regulares, los beneficios aumentan directamente según nivel y madurez: usuarios ocasionales no hacen una buena evaluación del beneficio y la satisfacción de usuarios ocasionales disminuye.

La encuesta completa estará disponible para consulta próximamente.

Las sesiones de trabajo de la Mesa HdRBIM, se realizaron de forma bimensual durante 2025. Si quieres conocer más detalles sobre esta iniciativa, puedes descargar el documento completo de la Hoja de Ruta en www.rutabim.cl

Construye2025 potencia la formación de capital humano y la vinculación con la academia en Semana de la Ingeniería de la Universidad Autónoma de Temuco

En el contexto del aniversario número 24 de la carrera de Ingeniería en Construcción, el programa Construye2025 participó activamente en charlas y conversatorios, reforzando su compromiso con la transformación sostenible del sector y el fortalecimiento del capital humano.

En conmemoración de los 24 años de la carrera de Ingeniería en Construcción en la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, se realizó una semana completa de actividades académicas, técnicas y recreativas, organizada por la dirección de carrera y el centro de estudiantes. La instancia tuvo como objetivo destacar el rol de la carrera en la formación de profesionales y su contribución al desarrollo de la región.

La Semana de la Ingeniería incluyó un ciclo de charlas, una feria de la construcción con participación de empresas públicas y privadas, y un conversatorio con exalumnos. Además, se desarrollaron actividades recreativas como una jornada de trekking y la tradicional “vianda de la construcción”, todo en un ambiente de camaradería y aprendizaje.

Uno de los hitos más destacados de la semana fue la participación del gerente de Construye2025, Erwin Navarrete, quien dictó una charla centrada en los principales ejes del programa: capital humano, industrialización, innovación y sostenibilidad. En su intervención, Navarrete subrayó: “El capital humano es para nosotros súper importante y es la base para poder transformar la industria de la construcción, hacerla mucho más productiva, pero también mucho más sustentable”.

Construye2025, programa impulsado por Corfo, tiene como propósito acelerar la transformación de la industria de la construcción chilena hacia una mayor productividad y sustentabilidad, articulando el trabajo conjunto entre los sectores público, privado y la academia. Su participación en eventos como este refleja su compromiso con el fortalecimiento de capacidades regionales y la vinculación con futuros profesionales del sector.

Los estudiantes valoraron especialmente la instancia de contacto con profesionales del rubro. “Contamos con expositores con años de trayectoria, que han hecho cosas importantes y nos transmiten sus conocimientos, experiencias y consejos”, comentaron representantes del centro de estudiantes.

Además, exalumnos invitados al conversatorio destacaron el valor del reencuentro con la universidad y el intercambio con nuevas generaciones. Uno de ellos expresó: “Es súper enriquecedor, tanto para exalumnos como para los nuevos estudiantes, y ayuda a afianzar los lazos entre la industria y la academia”.

De esta forma, la Semana de la Ingeniería se consolidó como una plataforma de diálogo, formación y proyección, en la que Construye2025 pudo compartir su visión de futuro para una industria más innovadora, colaborativa y sostenible.

Erwin Navarrete asume la gerencia de Construye2025 con el desafío de consolidar, proyectar y trascender lo logrado

El nuevo líder del programa impulsado por Corfo detalla en exclusiva sus metas: consolidar a Chile como referente regional en productividad y sostenibilidad, impulsando la transformación digital y el desarrollo del capital humano.

El programa Construye2025, impulsado por Corfo y clave para acelerar la transformación de la construcción hacia un país más productivo y sustentable, inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Erwin Navarrete como su nuevo gerente general. El ejecutivo toma el timón en un momento crucial, en el que la industria necesita avanzar en sostenibilidad, productividad e innovación.

Navarrete tiene una trayectoria de 25 años, ha sido director de la Carrera Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma sede Temuco y jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), así como Seremi Minvu de la región de Los Ríos.

El nuevo líder del programa se refiere en esta entrevista a su visión de largo plazo y los desafíos inmediatos para el programa que busca consolidar a Chile como un referente en la región. Navarrete es claro al definir su rol, destacando la trascendencia del programa en la colaboración entre los sectores.

“Este cargo representa un compromiso profundo con la transformación del sector construcción hacia un modelo más sostenible, productivo e innovador. Es una oportunidad de dar continuidad y liderar un programa que ha sido pionero en articular el trabajo entre el mundo público, privado y académico; y que hoy debe proyectarse con una mirada de largo plazo, integrando la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad como pilares estratégicos del país”, comenta.

Asimismo, su visión y misión será que Construye2025 evolucione hacia un ecosistema colaborativo de innovación que impulse la industrialización sostenible, la construcción circular, el uso intensivo de tecnologías digitales y posicionar a la industria como un real aporte a la economía y la sociedad. “Creo que el programa debe consolidarse como una plataforma que no solo articule iniciativas de productividad, sino que genere capacidades instaladas y políticas públicas permanentes que impulsen un nuevo estándar para la construcción chilena”, precisa.

Metas estratégicas y ejes cruciales

En el corto plazo, Navarrete apunta a fortalecer la gobernanza del programa, consolidar alianzas estratégicas y diseñar una hoja de ruta con indicadores claros de productividad, carbono neutralidad y digitalización.

En el mediano plazo, su objetivo es claro: aumentar la adopción de tecnologías de construcción industrializada y modelos BIM; posicionando así a la industria de la construcción como un motor de desarrollo nacional y situando a Chile como un referente latinoamericano.

La hoja de ruta se basa en la firme convicción sobre la interdependencia de los pilares de la modernización. Para Navarrete, los cinco pilares fundamentales para alcanzar un sector competitivo son los siguientes:

- Industrialización: impulsa la productividad y sostenibilidad mediante la estandarización y prefabricación.

- Innovación: impulsa nuevos materiales, roles y procesos.

- Sustentabilidad: asegura resiliencia frente al cambio climático.

- Transformación digital: potencia la toma de decisiones basadas en datos.

- Reconocimiento de la industria: posicionamiento de la industria como motor país, con un aporte social, productivo y económico.

¿Cómo ves el rol de Construye2025 en la transformación de la industria de la construcción?

Construye2025 debe ser el motor articulador del cambio, promoviendo una transformación estructural basada en colaboración, innovación abierta y sostenibilidad económica y ambiental. Su rol debe ser conectar las políticas públicas y la academia con las necesidades reales del sector productivo, no podemos desvincularnos entre los sectores y para esto Construye2025 debe cumplir un rol clave, debe ser un puente entre el ecosistema de la industria de la construcción.

Desafíos de capital humano y adopción tecnológica

Uno de los puntos críticos abordados por el nuevo gerente es la gestión del talento, especialmente dadas las cifras del último censo, nada optimistas para la industria. Por ello, potenciar el capital humano es esencial. La estrategia del programa contempla vincularse activamente con instituciones de educación técnica y universitaria, promover la formación dual y desarrollar certificaciones en competencias digitales, industriales y verdes.

La meta es que cada actor del sector, “desde el maestro hasta el gerente de proyectos”, cuente con las herramientas necesarias para adaptarse a la nueva forma de trabajar, reencantando al sector y mostrando sus atributos y cuánto se aporta al desarrollo del país. Navarrete también tiene claros los retos que le esperan desde su nuevo cargo.

¿Cuáles son los principales desafíos actuales de la construcción en Chile?

Entre los principales desafíos destacan la baja productividad, la fragmentación del sector, la escasez de mano de obra calificada, y la baja adopción tecnológica. Además, debemos enfrentar el desafío de construir más y mejor con menos impacto ambiental, integrando criterios de economía circular y eficiencia energética en toda la cadena de valor, no perdiendo la calidad de nuestras construcciones.

No obstante, estos desafíos vienen de la mano de oportunidades concretas que el programa busca capitalizar.

¿Qué oportunidades identificas para acelerar la transformación del sector?

Existen oportunidades concretas en la industrialización de la vivienda, la construcción modular, el uso de materiales reciclables, y la digitalización de los procesos constructivos, debemos mirar la normativa para que se haga cargo de estos cambios que ya estamos realizando y los cambios futuros que queremos hacer en la industria, creo que también debemos aprovechar las alianzas regionales e internacionales para transferir conocimiento y atraer inversión en innovación y tecnologías limpias.

Un llamado a la colaboración ética

Para cerrar la entrevista, el gerente general de Construye2025 enfatiza que la única forma de materializar el cambio es a través de una colaboración robusta y multisectorial como se ha hecho hasta ahora. El mensaje a los actores públicos, privados y académicos que forman parte del ecosistema Construye2025 es claro: la transformación de la construcción chilena no puede hacerse en solitario; requiere una visión compartida y trabajo coordinado.

La invitación es a fortalecer la colaboración y apostar por una industria que impacte en productividad, sostenibilidad y bienestar social. El futuro de la construcción, concluye Navarrete, es una tarea para el país.

¿Qué mensaje darías para que más organizaciones y personas se sumen a esta hoja de ruta hacia un país más productivo y sustentable?

Chile necesita una nueva manera de construir, y cada actor tiene un rol en ello. Los invito a sumarse al programa con convicción y propósito: construir mejor, construir juntos y construir para las personas con una visión país. Avanzar hacia un país más productivo y sustentable no es solo un desafío técnico, es un compromiso ético con las futuras generaciones.

Comité Gestor Academia de Construye2025 avanza en impulso y proyección para la construcción

Uno de los grandes objetivos del comité es impulsar la creación de un liderazgo ejecutivo para asegurar la continuidad de la hoja de ruta y generar una plataforma única que vincule a la industria con el aula e implemente la economía circular en I+D.

Construye2025 avanza firmemente hacia la transformación del capital humano del sector. Así quedó claro en la quinta sesión del Comité Gestor Academia, instancia crucial para establecer un puente sólido entre la academia y la industria de la construcción en Chile, que busca garantizar la transferencia de conocimiento y experiencia práctica para formar profesionales altamente capacitados.

El nuevo gerente del programa impulsado por Corfo, Erwin Navarrete, destacó su compromiso con el trabajo del Comité Gestor Academia: “Estoy muy motivado por hacer cosas, pero sobre todo por darle continuidad a todo el trabajo que se ha realizado”, señaló.

También participó Marcos Brito, director ejecutivo del Instituto de la Construcción, quien comentó que “este es un comité que tanto para ustedes como para nosotros (Construye2025 e IC) es súper importante. Hay hartas cosas por resolver todavía, queremos hacer una recapitulación de lo que vimos anteriormente, y seguir avanzando”.

La sesión se centró en la evaluación de las competencias actuales del sector y su proyección al año 2035, comparando los perfiles de egreso nacionales con las tendencias internacionales en universidades líderes. Los participantes, directores y representantes de diversas instituciones académicas abordaron la necesidad de actualizar los mallas y potenciar la vinculación con la industria.

Se destacó que, si bien la construcción chilena trabaja en habilidades como diseñar, programar, gestionar obras y administrar procesos productivos, las universidades líderes a nivel mundial se enfocan en:

- Cultivar asociaciones sólidas con estudiantes, profesores y socios de la industria (Singapur).

- Formar líderes y gestores de proyectos y empresas, con nuevos conceptos de gestión como Lean Construction (Berkeley).

- Sostenibilidad, innovación en grandes estructuras de edificios, geotecnia, infraestructura del futuro y construcción inteligente (Berkeley).

Consensos entre las mesas de trabajo: Las competencias imprescindibles

La actividad grupal de la jornada se enfocó en identificar las competencias de mayor relevancia para el futuro. Hubo un claro consenso en destacar dos como las más importantes (Muy Altas):

- Gestión de Obra, Costo y Plazo

- Brechas identificadas: Falta de infraestructura tecnológica, gestión reactiva, ausencia de logística en construcción y falta de aplicación del concepto de eficiencia.

- Necesidades: Introducción de planificación 4D, 5D, análisis de productividad y control en tiempo real, así como el uso de herramientas Lean y Logística en Construcción. La proyección al 2035 es una gestión predictiva e integrada con sistemas digitales e Inteligencia Artificial.

- Sustentabilidad y Eficiencia Energética

- Visión: Debe ser un principio transversal en todas las disciplinas de la estructura curricular.

- Desafío: Evitar que estas iniciativas se queden solo en fases tempranas o proyectos de investigación, y buscar que la meta de diseño carbono neutro sea más ambiciosas.

Otras competencias relevantes mencionadas fueron las habilidades blandas, con énfasis en pensamiento crítico, creatividad y ética. Se sugirió concentrar la educación en competencias más que en contenidos, para preparar a los egresados ante las constantes nuevas herramientas.

Estrategia y continuidad: hacia un comité ejecutivo

Ante la próxima finalización del ciclo de Construye2025, una conclusión clave fue la necesidad de generar una gobernanza que asegure la continuidad del trabajo.

En ese marco, se propuso la creación de un Comité Ejecutivo más pequeño y ágil, idealmente paritario entre universidades y centros de formación técnica. El rol de este comité será ejecutar iniciativas como:

- Establecer mecanismos de vinculación entre la academia e industria.

- Desarrollar una plataforma para canalizar la información y fomentar la vinculación.

- Impulsar carreras mixtas/híbridas con profesionales del mundo privado en el aula.

- Desarrollar cursos con certificación de organismos estatales.

La economía circular en la agenda

Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, invitó a participar a los asistentes en una encuesta sobre I+D+i, enmarcada en el Plan de Innovación de la Red ECC que, busca generar un ecosistema circular en la Región Metropolitana, centrado en la valorización de residuos y la integración de esos materiales en una nueva industria.

“Nuestra preocupación es la vinculación con la industria, ya que sabemos que hay varias soluciones [de Economía Circular] muy interesantes, pero que se quedan en las soluciones y no llegan al mercado”, puntualizó Tapia. A la encuesta se puede acceder mediante este link.

Hacia el cierre de la quinta sesión del comité, Erwin Navarrete recopiló los puntos más importantes de las sesiones anteriores, entre los que mencionó:

- Primera Sesión: La academia se percibía poco reactiva, con un avance tecnológico en la industria más rápido que la actualización de las mallas curriculares.

- Segunda Sesión: Se acordó la necesidad de crear un mecanismo de vinculación entre academia e industria.

- Tercera Sesión: Se propuso una plataforma para canalizar información y vincular a ambos mundos, además de fomentar carreras mixtas/híbridas.

- Cuarta Sesión: Se discutió la necesidad de una directiva liviana para dirigir la planificación y desarrollo de iniciativas.

Finalmente, Navarrete evaluó positivamente esta quinta sesión del comité. “Fue una jornada muy productiva, de mucha visión hacia el futuro y fue una jornada también de introspección y ver cómo estamos trabajando en conjunto los distintos ámbitos de la academia para ir en apoyo de la industria y los desafíos que existen hoy en día”.

Los asistentes a esta sesión fueron: Marcos Brito (Instituto de la Construcción), Andrés Burgos (Universidad de las Américas), Roberto Burdiles (Universidad del Bío-Bío), Isabel García (Universidad Central), Pablo Maturana y Felipe Ossio (Universidad Católica); Simón Brill y Nicolas Moreno (Inacap), Ítalo Sepúlveda (Universidad Autónoma de Chile), David Blanco (Universidad Tecnológica Metropolitana), Mauricio Torelo, Marcela Silva e Irene Santiago (Universidad Andrés Bello), Erwin Navarrete, Manuel Álvarez y Alejandra Tapia (Construye2025).

“Historias que Construyen”: el nuevo podcast que celebra una década de transformación en la construcción

En el contexto de sus 10 años, Construye2025 impulsó la creación del podcast conducido por Ignacio Peña y patrocinado por la CDT. Se trata de un ciclo de 10 conversaciones, en el que rescatan las trayectorias personales de líderes que están cambiando la industria en Chile. El primer episodio es con Pablo Ivelic, CEO de Echeverría Izquierdo.

Con el impulso de Construye2025 y el patrocinio de la CDT, se lanzó “Historias que Construyen”, un podcast que invita a conocer el lado más humano de la transformación del sector construcción. A través de 10 episodios, el conductor y destacado ingeniero Ignacio Peña conversa con protagonistas clave del cambio cultural, productivo y sostenible que vive la industria en Chile, en el contexto de los 10 años del programa impulsado por Corfo.

Este espacio sonoro busca rescatar historias, aprendizajes y experiencias personales de quienes han liderado el tránsito hacia una construcción más industrializada, sustentable e innovadora, con un fuerte foco en el capital humano y el propósito.

“Con este podcast queremos visibilizar el valor de las personas que han sido clave en la evolución de nuestra industria. En estos 10 años hemos construido una red potente, y estas historias reflejan cómo el compromiso, la innovación y el propósito pueden transformar no solo proyectos, sino también culturas y formas de construir en Chile”, señala Erwin Navarrete, gerente de Construye2025.

“Desde la CDT, nos sentimos muy orgullosos de patrocinar y ser parte de esta gran iniciativa. ‘Historias que Construyen’ nos invita a conocer de cerca a las personas que dan vida a nuestra industria, compartiendo sus experiencias, visiones y aprendizajes. Es un proyecto que, sin dudas, inspira, conecta y aporta al desarrollo del sector construcción”, indica Carlos López, gerente general de la CDT.

“En el marco de los 10 años de Construye2025, queremos escuchar a personas destacadas del sector, conocer su historia y cómo han sido sus éxitos y fracasos para llegar donde están hoy”, comenta Marco Brito, exgerente del programa y director ejecutivo del Instituto de la Construcción.

El primer episodio tiene como invitado a Pablo Ivelic, CEO de Echeverría Izquierdo y Past President del Consejo Directivo de Construye2025. En una conversación íntima, Ivelic comparte sus motivaciones, desafíos y visión sobre el futuro del sector. “Creemos que su testimonio será una fuente de inspiración para más personas comprometidas con una construcción más productiva y humana”, comenta Ignacio Peña.

“Historias que Construyen” está disponible a partir del martes 21 de octubre en YouTube y Spotify:

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p3Rc7-yinvE

Link Spotify: https://open.spotify.com/episode/0kvZloeQiCj42M6xdT

Planificación urbana con datos y personas al centro: Erwin Navarrete expone en Seminario Ciudades 2025

En el seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción sede Talca, el gerente del programa Construye2025, Erwin Navarrete, destacó la necesidad de avanzar hacia ciudades inteligentes y sostenibles, mediante planificación urbana basada en datos, innovación tecnológica y colaboración intersectorial.

“Todo lo que está construido sobre la faz de la Tierra lo hizo un constructor, ingeniero o arquitecto, y para eso se necesita agenda en digitalización, sostenibilidad y transformación digital”, afirmó Erwin Navarrete, gerente de Construye2025, durante su ponencia en el seminario “Ciudades 2025: inteligencia territorial para la transformación del Maule”.

Como magister en Smart City Management de la Universidad de Barcelona, Navarrete presentó aprendizajes desde Chile aplicables a Latinoamérica, destacando cómo la innovación, la digitalización y la sostenibilidad son claves para enfrentar desafíos urbanos. Navarrete abordó experiencias concretas como el proyecto Mapocho Río, el Observatorio de Proyectos del Minvu y la Villa Panamericana, todos con enfoque smart city.

Recalcó que las ciudades deben dejar de diseñarse en función de los automóviles y centrarse en las personas: “No podemos hacer un diseño urbano centrado en los automóviles, en los flujos, sino que básicamente centrado en personas. Que la calidad de vida… sea referencial, pero sobre todo siga siendo para personas”.

Asimismo, llamó a aplicar una planificación estratégica de largo plazo, que combine datos e inteligencia colectiva: “El dato es el que vale… es el que va a ir en beneficio y en la mejora de la calidad de vida de las personas”.

Navarrete presentó un ejercicio utilizando inteligencia artificial para diagnosticar los principales problemas del sistema de transporte urbano en Talca: “La inteligencia artificial… habló sobre congestión vehicular, falta de modernización de la flota de buses, pocas ciclovías, contaminación ambiental, accesibilidad limitada y falta de seguridad”.

En su exposición, insistió en que la mirada smart no debe centrarse solo en infraestructura o tecnología, sino en cómo éstas impactan la vida diaria de las personas: “El Smart City no es un fin… es una herramienta para que las personas tengan una mejor calidad de vida”.

El gerente de Construye2025 cerró su intervención con un llamado claro: “Planificación intersectorial. Que sea a largo plazo. Cuando se planifica a 20 años, créanme que la calidad de vida de las personas va a mejorar considerablemente”.

Erwin Navarrete asume la gerencia de Construye2025 con la mirada puesta en 2035

El nuevo líder del programa impulsado por Corfo, proyecta un sector construcción más productivo, sostenible e innovador, con foco en la productividad, la transformación digital, la sostenibilidad y el capital humano.

En un momento crucial para la industria de la construcción, marcada por desafíos estructurales y la necesidad de un cambio profundo, Erwin Navarrete asume la gerencia del programa Construye2025, iniciativa impulsada por Corfo y administrada por el Instituto de la Construcción, que busca acelerar la transformación del sector hacia un modelo más productivo y sustentable.

Con una trayectoria que incluye roles como director de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma en Temuco, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu y seremi del Minvu en la Región de Los Ríos, Navarrete llega con una visión clara: proyectar al programa hacia el 2035, consolidando a Chile como referente regional. “Este cargo representa un compromiso profundo con la transformación del sector construcción hacia un modelo más sostenible, productivo e innovador”, precisa.

Desde su mirada, Construye2025 debe transformarse en una plataforma estratégica que impulse un ecosistema colaborativo enfocado en la industrialización sostenible, la construcción circular y la digitalización del sector. “Al 2035, creo que el programa debe consolidarse como una plataforma que no solo articule iniciativas de productividad, sino que genere capacidades instaladas y aporte al desarrollo de políticas públicas permanentes que impulsen un nuevo estándar para la construcción chilena”, señala.

Una hoja de ruta ambiciosa

En el corto plazo, sus prioridades son fortalecer la gobernanza, consolidar alianzas estratégicas y diseñar una hoja de ruta al 2035, con indicadores claros en productividad, carbono neutralidad y digitalización. A mediano plazo, apunta a aumentar la adopción de tecnologías como la construcción industrializada y los modelos BIM, y posicionar así a la construcción como un motor del desarrollo nacional.

A su juicio, “Construye2025-2035 debe seguir siendo el motor articulador del cambio, promoviendo una transformación estructural basada en colaboración, innovación abierta y sostenibilidad económica y ambiental”.

Para lograrlo, plantea cinco pilares clave:

- Industrialización: impulsa productividad y sostenibilidad mediante estandarización y prefabricación.

- Innovación: impulsa nuevos materiales, roles y procesos.

- Sustentabilidad: asegura resiliencia frente al cambio climático.

- Transformación digital: potenciar la toma de decisiones basadas en datos.

- Reconocimiento de la industria: posicionamiento de la industria como motor país, con un aporte social, productivo y económico.

La clave es el capital humano

Uno de los mayores desafíos, reconoce Navarrete, es el déficit de mano de obra calificada y la necesidad de atraer nuevos talentos a la industria. Para ello, el programa buscará vincularse con instituciones educativas, impulsar la formación dual y certificaciones en competencias digitales, industriales y verdes: “Desde el maestro hasta el gerente de proyectos, cada actor del sector debe contar con herramientas para adaptarse a la nueva forma de trabajar”.

Desafíos y oportunidades

En cuanto a los retos que enfrenta la construcción chilena, el nuevo gerente considera que “entre los principales desafíos destacan la baja productividad, la fragmentación del sector, la escasez de mano de obra calificada y la baja adopción tecnológica”.

No obstante, ve oportunidades en la industrialización de la vivienda, la construcción modular, el uso de materiales reciclables y la digitalización. También enfatiza la importancia de revisar la normativa vigente y fortalecer alianzas internacionales: “Debemos mirar la normativa para que se haga cargo de estos cambios que ya estamos realizando y los cambios futuros que queremos hacer en la industria”.

Finalmente, Navarrete hace un llamado a todos los actores del ecosistema construcción a comprometerse con la transformación de la industria: “Chile necesita una nueva manera de construir, y cada actor tiene un rol en ello. Los invito a sumarse a Construye2025 – 2035 con convicción y propósito: construir mejor, construir juntos y construir para las personas con una visión país”.

Y añade: “Avanzar hacia un país más productivo y sustentable no es solo un desafío técnico, es un compromiso ético con las futuras generaciones”.

Neutralidad de carbono e industrialización son foco de seminario de la UTEM

En el Seminario “NETZERO y Manufactura Avanzada”, diversos expositores dieron cuenta de los avances hacia la carbono neutralidad en la construcción, con iniciativas como Desafío Net Zero 2030, Pasaporte de Materiales y la Hoja de Ruta 2022-20225 de Construye2025.

El pasado 22 de agosto, se llevó a cabo el Seminario “NETZERO y Manufactura Avanzada”, en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), donde la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles acogió a expositores del tema NETZERO, quienes además se refirieron al desafío que lleva el mismo nombre.

La bienvenida al encuentro la dio Víctor Hugo Poblete, decano de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial, quien destacó la relevancia de divulgar el concurso Desafío Net Zero 2030 y dar a conocer qué es el net zero, refiriéndose a la búsqueda de una neutralidad de carbono en la construcción, que se consigue a través de un sistema de gestión medioambiental o de sostenibilidad. Si bien llegar al cero es imposible, se busca reducir las emisiones al máximo.

Por su parte, Marcos Brito, gerente de Construye2025, se refirió a la Hoja de Ruta 2022-2025 del programa y dio una caracterización del sector, con datos relevantes, como que -según información de la CChC- la construcción cayó un 11,3% el 2020 y logró recuperarse para el 2021, llegando a 12,8% de crecimiento. Habiendo sido parte importante de esta recuperación los proyectos del MOP, cuando se proyectaba además un -3% para 2022, debido a un alza de materiales de hasta 31% y la escasez de mano de obra de entonces, que llegó a un estimado de 70.000 trabajadores.

Brito destacó la importancia de presentarles Construye2025 a los alumnos de ingeniería, porque serán ellos quienes harán los cambios necesarios para mejorar nuestra calidad de vida y acelerar el proceso de transformación. “El programa quiere que eso pase antes, acelerando el proceso. Nosotros posicionamos temas, como el que hoy nos convoca acá; también articulamos actores y coordinamos que se realicen las acciones”, explicó.

“Un desafío que nos planteamos es que las próximas generaciones se enfrenten a los futuros cambios, vale decir, de aquí al 2030, van a empezar a pasar cosas bastante radicales. Chile ha asumido compromisos como país en el que se comprometió -en definitiva- a ser carbono neutral al 2050 y para eso tenemos que recorrer un camino. Creo que nos estamos moviendo poco y, por lo mismo, lo que queremos es desafiar a la próxima generación de profesionales, a los alumnos de distintas carreras de construcción, a diseñar viviendas sociales con atributos de net zero, que contribuyan a la carbono neutralidad”, concluyó.

El Desafío Net Zero 2030 se hizo específicamente por este sentido de urgencia, y sumando a las empresas. De los 34 proyectos que se presentaron, se eligieron cinco finalistas, los que tendrán ahora que aliarse con empresas profesionales, para que los anteproyectos se transformen en proyectos formales y puedan, incluso, llegar a ser construidos.

Le siguió María Fernanda Aguirre, quien es graduada de la UTEM, directora ejecutiva de Chile GBC y CEO de Pasaporte de Materiales y Activos Sostenibles, un proyecto pionero en Latinoamérica, que nace de una alianza entre CTEC y Chile Green Building Council. El objetivo principal del Pasaporte de Materiales es proporcionar una mayor transparencia y trazabilidad en toda la cadena de suministro, desde la extracción de los materiales hasta la fabricación, uso y reciclaje. Esto permite a las empresas tomar decisiones más informadas sobre cómo utilizar los recursos de manera más eficiente y reducir el impacto ambiental, creando una economía circular de materiales de construcción al alargar su ciclo de vida útil. “Estamos solicitando indicadores de impacto ambiental, de toxicidad, de circularidad (materias primas y residuos y valorización) e información química del componente”, indicó Aguirre, quien además fue juez en el concurso Desafío Net Zero 2030.

También participaron del seminario Erwin Navarrete, director de la Escuela Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma sede Temuco, quien se refirió a los desafíos de la academia; José Luis Jiménez, de la CDT; Pablo Pulgar de la UTEM, y Enrique Figueras, coordinador BIM de Desarrollos Constructivos Axis, presentando el desarrollo del Índice de Industrialización de Axis desarrollado entre Axis y UTEM, así como el tema BIM al servicio de la industrialización.

.

¿Cómo la industrialización puede reducir el déficit de viviendas?

Viviendas de calidad, sustentables y eficientes es el anhelo de quienes impulsan la construcción industrializada, una metodología que podría cambiar el rumbo de las viviendas sociales, si continúa masificándose.

Aunque cambiar las políticas públicas no es un proceso sencillo, según el jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Erwin Navarrete, mejorarlas es el camino, generando incentivos, acortando los tiempos y diversificando los programas habitacionales. “Ha sido un tema que ha cobrado mucha fuerza en la discusión que ha habido en los últimos meses, no solo por el déficit de vivienda, sino porque hay más de 90 mil viviendas en campamentos”, reconoce el gerente de Construye2025, Marcos Brito, quien valora los procesos más rápidos y más costo eficientes de la industrialización.

“Una misma inversión permite construir más unidades habitacionales, con un mejor estándar y en un menor plazo. Se ve que esta es la alternativa que tenemos para poder paliar este déficit y los campamentos, dado que con las metodologías tradicionales no se ha podido disminuir, sino que, por el contrario, van en aumento”, enfatiza Brito.

En este contexto, Erwin Navarrete recuerda el trabajo que convocó a más de 50 actores a nivel nacional y que fue bautizado como ‘Diálogo Nacional de Vivienda y Ciudad’, que arrojó 20 medidas concretas para disminuir el déficit habitacional vinculadas a aspectos económicos, técnicos, administrativos y normativos.

Para construir viviendas de calidad, sustentables y energéticamente eficientes, en el Minvu ya están buscando alternativas y soluciones constructivas innovadoras que permitan llegar a más familias. “Sabemos que la industrialización en la construcción reduce los tiempos en los que se ejecutan las obras, permiten un mejor control de calidad y reduce los desechos de construcción, lo que nos da el gran potencial de entregar viviendas de calidad y sostenibles en menor tiempo a más familias”, indica Erwin Navarrete.

De hecho, el ministerio cuenta con un banco de proyectos de ‘vivienda tipo’ de alto estándar con componentes industrializados, que -según el jefe de la Ditec, son opciones atractivas para que las familias vean en la construcción en madera una buena alternativa. En esta línea, se han desarrollado metodologías para la acreditación de sistemas constructivos no tradicionales para el desarrollo de proyectos habitacionales.

“Dentro del universo de proyectos aprobados, el 80% son con base en construcción industrializada. Hoy existe La Casa Que Quiero (https://www.minvu.gob.cl/la-casa-que-quiero/) una plataforma abierta a la ciudadanía que consolida estos proyectos aprobados y que pone a disposición de los usuarios un catálogo de soluciones de viviendas tipo, que permite agilizar el proceso de construcción de proyectos, al contar con diseños previamente revisados y aprobados” dice el jefe de la Ditec, consciente de que, con este tipo de iniciativas, la arquitectura se acerca a los sectores más vulnerables.

Procesos más rápidos y seguros

Junto con lo anterior, Navarrete destaca el impulso a la incorporación de nuevas metodologías de gestión y tecnologías digitales para agilizar los procesos y hacerlos más seguros, además de invitar a aumentar la trazabilidad, la transparencia y generar ahorros en los costos de producción. “Una de las iniciativas más relevantes es la implementación de BIM en programas Minvu, cuyo objetivo es mejorar la productividad y sustentabilidad de los programas ministeriales, por medio de una metodología basada en trabajo colaborativo y transformación digital”, indica.

En 2020, el Serviu Metropolitano hizo un llamado especial del D.S. 19 con BIM, lo que resultó ampliamente exitoso en términos de la respuesta del sector privado, incluso, más allá de las expectativas del Minvu, señala el jefe de la Ditec, ya que casi el 90% de las entidades desarrolladoras presentaron sus proyectos con BIM, aun cuando estaba siendo solicitado de forma voluntaria.

Para el mundo privado, la construcción industrializada también se ha convertido en una solución a muchas problemáticas. La presidenta del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jacqueline Gálvez, está convencida del potencial de esta herramienta sostenible y de alto estándar que, además, respeta a los diferentes tipos de familias. “Es lo que necesitamos masificar para que se entienda que la industrialización hace la versatilidad. De bajo impacto ambiental, nos permite hacer el mismo trabajo en menos tiempo y es más segura para los trabajadores. Estamos perdiendo tiempo en no usarla lo antes posible para atacar el déficit habitacional”, señala.

Por su parte, el presidente del Consejo de Construcción Industrializada (CCI), Sebastián Fourcade, destaca que, en terrenos más complejos, la construcción industrializada permite planificar soluciones diversas que ayudan a enfrentar de mejor manera las complejidades.

“La industrialización en general, en otros lugares se produce como resultado a mayor costo de vida. A medida que hay más restricciones para la construcción o la mano de obra se vuelve más cara, las empresas constructoras se reinventan y eso hace que aparezca la construcción industrializada, pero promover a nivel país estas soluciones hacia una construcción 2.0”, comenta el presidente del CCI.

Seminario abordará los créditos hipotecarios verdes para la compra de viviendas sustentables

Se trata de instrumentos financieros para la adquisición de viviendas con características sustentables.

Según cifras del Banco Mundial alrededor del 55 % de la población mundial vive en ciudades, tendencia que irá al alza, ya que se estima que para el 2050 siete de cada diez personas vivirán en zonas urbanizadas. A partir de esto, la industria de la construcción tiene un importante desafío relacionado al desarrollo y generación de edificaciones sostenibles de cara a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aspecto que cada vez cobra mayor importancia dada la grave crisis climática por la que atraviesa el planeta.

Recientemente, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró que el informe elaborado por expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es una “alerta roja para la humanidad”. Dicho informe señala que, para estabilizar el clima es imperante reducir de manera sustancial y sostenida en el tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, entre otros aspectos que mencionados en el informe más completo de los últimos años.

A nivel nacional ya se están tomando medidas al respecto, como el trabajo público-privado para desarrollar una “Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el sector construcción” o la consolidación de la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), lanzada en mayo de 2020 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene como objetivo poner a disposición de la industria una herramienta que promueva estándares constructivos sustentables para la vivienda residencial en Chile, considerando criterios ambientales, sociales y económicos.